ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2025年 > 米国食肉輸出連合会、アフリカおよび南米地域でのプロモーションを強化(米国)

米国の食肉輸出について、輸出先の多様化が進められている。牛肉および豚肉の輸出は、米国全体の生産量のうち大きな割合を占めており、安定した輸出市場の維持・拡大は需給の安定につながることから、米国畜産業界にとって重要なミッションとなっている。米国の主要な輸出先は、牛肉では、日本、韓国、中国、メキシコ、カナダ、台湾であり、豚肉では、メキシコ、日本、韓国、カナダ、中国となっているが、第二次トランプ政権により4月に導入された各国・地域に対する追加関税に対し、中国などが報復的な関税措置を導入している中で、牛肉および豚肉の輸出に大きな影響が生じている。米国からの食肉輸出のプロモーションに取り組む米国食肉輸出連合会(USMEF)は、新興市場としてのアフリカや南米に対する内臓肉などのプロモーションに取り組んでいる。

1.アフリカへの食肉プロモーションを強化

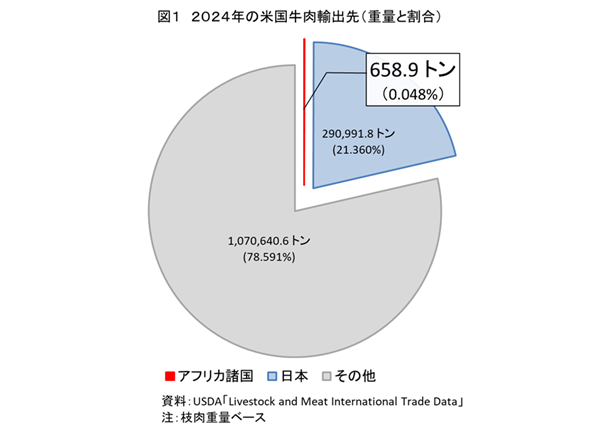

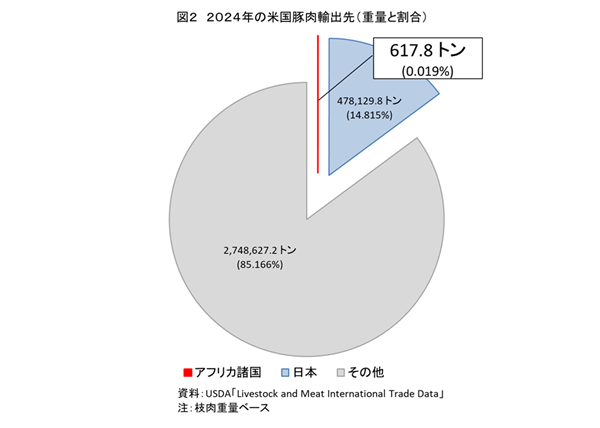

USMEFは、2025年4月7日から9日にかけて、アフリカへの輸出に焦点を当てた貿易セミナーをガーナの首都アクラで開催した。このイベントには、米国からは30のUSMEF会員企業である輸出業者が参加した。米国からアフリカ諸国への輸出量は米国全体(牛肉136万2291トン、豚肉322万7374トン、24年実績)からするとわずかであり、昨年の牛肉輸出量合算で659トン、豚肉は合算で618トンであった。これは日本への輸出量(牛肉29万992トン、豚肉47万8130トン)のそれぞれ0.23%、0.13%に該当するが、USMEFのホルストロム会長は、「米国産食肉(牛肉および豚肉)のグローバル市場を拡大・多様化する取り組みにおいて、アフリカは不可欠な地域である。我々の核心的なミッションの一つは、特に現在発展途上にある新興市場において、買い手と売り手を結びつけることだ」と述べた。

セミナーでは、USMEFと米国農務省(USDA)、米国牛肉業界の代表者、アフリカの食肉取扱企業からのプレゼンテーションに加え、参加者同士の交流会などが行われた。USMEFアフリカのコープランド代表は「米国からの最も適切なサプライヤーを、最も適切な買い付けの場に派遣することを確実にしたかった」と述べた。同氏によると、12カ国から合計51社76人のバイヤーが参加したとされ、「(新たな米国産牛肉の消費を担う)新興の中間層が台頭しており、彼らは、より良い体験に投資することを第一に求めている」と語った。本イベントは、米国側のサプライヤーが新しいバイヤーと出会う機会となり、業界にとって新たな商流を構築するための機会となっている。

USMEFが新興市場のプロモーションで主要な目標の一つとしているのは、バイヤーに米国産食肉の品質が国内製品や他の競合とどのように異なるかを知ってもらうことである。このため貿易セミナーでは、米国産牛肉と豚肉の生産方法の紹介と、米国産牛肉と豚肉を新たに取り扱うことがバイヤーにとってのビジネス拡大にどのように役立つか説明がなされた。また、異なる市場に適合させるための選択肢として、多様な部位のラインナップについて、USMEFからの紹介も行われた。USMEFのコーポレートシェフであるナバレテ氏から、参加者に対して米国産牛肉および豚肉を使用したオリジナル料理が提供された。

USMEFが新興市場のプロモーションで主要な目標の一つとしているのは、バイヤーに米国産食肉の品質が国内製品や他の競合とどのように異なるかを知ってもらうことである。このため貿易セミナーでは、米国産牛肉と豚肉の生産方法の紹介と、米国産牛肉と豚肉を新たに取り扱うことがバイヤーにとってのビジネス拡大にどのように役立つか説明がなされた。また、異なる市場に適合させるための選択肢として、多様な部位のラインナップについて、USMEFからの紹介も行われた。USMEFのコーポレートシェフであるナバレテ氏から、参加者に対して米国産牛肉および豚肉を使用したオリジナル料理が提供された。

2.南米における内臓肉のプロモーションを強化

USMEFは既存マーケットや未開拓地域へのプロモーションとともに、新興市場へのプロモーションにも力を入れている。特に南米においては、コロンビア、プエルトリコ、チリ、グアテマラなどでイベントを実施している。米国では、ほとんどの食肉の消費はステーキやハンバーガーのパティとなっており、消費されない部位を活用し、食肉全体の付加価値の向上を目指すため、近年では内臓肉のプロモーションを行っている。ペルーにおいて、USDA海外農務局とペルーの輸入業者とが協力し、米国産レバーを使用した製品についてメディアでのプロモーションを実施した。米国産牛レバーは、特に子供や高齢者に貧血の割合が高いペルーにおいて、手頃なタンパク質と鉄分の供給源としてすでに人気を博している。USMEF南米のジュルカ代表によると、ペルーの3歳未満の子供の43%以上が貧血で苦しんでおり、同国内で米国産牛レバーを手頃なタンパク質源として位置付ける取り組みを進めてきたが、その供給量の少なさと不安定な供給体制から、その成果は限定的なものにとどまっていたとされる。このためUSMEFは、ペルーにおいて米国産牛レバーを、消費者が手頃な価格で楽しめる付加価値の高い食材にすることを目標として、地元のシェフと協力し、米国産牛レバーを使用した付加価値の高い新製品を開発している。プロモーションにおいては、一定期間の保管が可能なバーガー用のレバーパティやミートボールが紹介され、参加者による試食が行われた。

【調査情報部 令和7年5月13日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9533

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9533