ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2025年 > OECD/FAO、2034年までの世界の食肉需給見通しを公表

経済協力開発機構(OECD)および国際連合食糧農業機関(FAO)は2025年7月15日、共同で34年までの中長期的な世界の食料需給見通し(注)を公表した。このうち、食肉(牛・豚・家きん)について紹介する。

(注)OECDおよびFAOは共同で、中長期的な世界の食料需給見通しを年1回(7月ごろ)公表している。

(注)OECDおよびFAOは共同で、中長期的な世界の食料需給見通しを年1回(7月ごろ)公表している。

1 生産

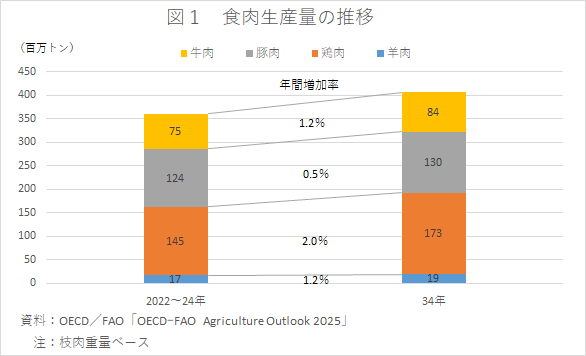

世界の食肉生産量は、主にアジアでの生産増が見込まれることで、2034年には4億606万トン(22〜24年平均比12.8%増)と予測されている(図1)。このうち、中国が世界の食肉生産の増加分の10.2%を占め、インド、ベトナムなどの増加分を合わせると、アジアが世界の食肉生産の増加分の54.8%を占めるとされている。また、食肉別では、家きん肉が世界の食肉生産の増加分の61.9%を占めるとされている。さらに、南米の食肉生産は、自国で飼料を生産できることなどにより、拡大を続けるとされている。

牛肉の生産量は、中国での人口を背景とした底堅い国内需要による生産量の増加や、安価なインド産水牛肉に対する世界的な需要増から、同国内での食肉処理・加工施設などのインフラ整備を通じて生産拡大を図ることなどにより、34年には8368万トン(同12.0%増)と予測されている。

豚肉の生産量は、ベトナムなどアフリカ豚熱(ASF)の影響を受けたアジア地域において、より高いバイオセキュリティ基準を備えた大規模経営への転換が見込まれることから、34年には1億2958万トン(同4.9%増)と予測されている。

家きん肉の生産量は、飼養期間が短く、飼料効率が良いうえ、消費地周辺で生産が可能といった優位性があることから、牛肉や豚肉に比べて生産量の増加幅が大きく、34年には1億7345万トン(同19.7%増)と予測されている。

牛肉の生産量は、中国での人口を背景とした底堅い国内需要による生産量の増加や、安価なインド産水牛肉に対する世界的な需要増から、同国内での食肉処理・加工施設などのインフラ整備を通じて生産拡大を図ることなどにより、34年には8368万トン(同12.0%増)と予測されている。

豚肉の生産量は、ベトナムなどアフリカ豚熱(ASF)の影響を受けたアジア地域において、より高いバイオセキュリティ基準を備えた大規模経営への転換が見込まれることから、34年には1億2958万トン(同4.9%増)と予測されている。

家きん肉の生産量は、飼養期間が短く、飼料効率が良いうえ、消費地周辺で生産が可能といった優位性があることから、牛肉や豚肉に比べて生産量の増加幅が大きく、34年には1億7345万トン(同19.7%増)と予測されている。

2 消費

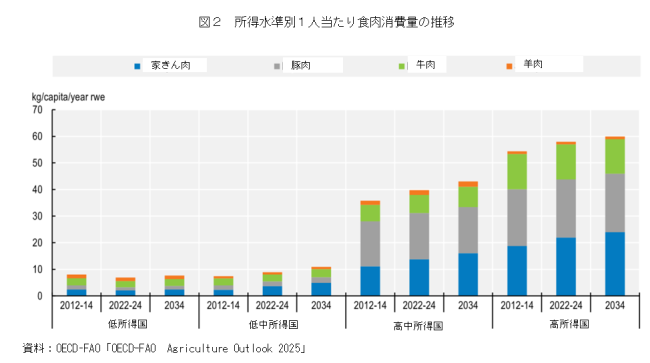

世界の食肉の消費量は、人口と所得の増加に伴い増加し、2034年の1人当たり年間食肉消費量は、29.3キログラム(24年比3.2%増)と予測されている。

国別の食肉消費量では、膨大な人口を抱える中国およびインドに加えて、ブラジル、インドネシア、フィリピン、米国、ベトナムの伸びが大きいと見込まれている。一方、1人当たりの食肉消費量について、EUやカナダでは、消費者のアニマルウェルフェアや環境、健康に対する関心の高まりにより、牛肉や豚肉から家きん肉へと嗜好の変化が進むものの、横ばいが見込まれている。

牛肉消費量は、34年には8367万トン(22〜24年平均比12.9%増)と予測されている。中東とアジアでは中間所得層の増加に伴う消費増が見込まれる一方、伝統的に牛肉の消費量が多い欧州、北米、オセアニアなどでは、他の食肉に比べて牛肉価格が高いことや、温室効果ガス排出など環境問題に対する関心の高まりにより、1人当たり年間消費量は減少と見込まれている。

豚肉消費量は、中国、欧州、日本、スイスを除くすべての国・地域で増加が見込まれるため、34年には1億2958万トン(同4.9%増)と予測されている。豚肉が牛肉よりも安価であることから、中南米では1人当たり年間消費量は増加するが、その他の国・地域では消費量が伸びず、世界全体では横ばいから減少が見込まれている。

家きん肉消費量は、34年には1億7345万トン(同20.6%増)と予測されている。過去10年(15〜24年)に続き、今後も同様にアジアが世界の消費増をけん引し、さらにブラジル、エジプト、メキシコ、米国などでも消費の増加が見込まれている。鶏肉は低価格であり、摂取できるたんぱく質に比べて脂肪分が少ないなど、健康的なイメージを持たれており、また、牛肉や豚肉に比べ温室効果ガス排出量が少ないことから環境に優しいイメージが持たれており、多くの国・地域で消費量の増加が見込まれている(図2)。

国別の食肉消費量では、膨大な人口を抱える中国およびインドに加えて、ブラジル、インドネシア、フィリピン、米国、ベトナムの伸びが大きいと見込まれている。一方、1人当たりの食肉消費量について、EUやカナダでは、消費者のアニマルウェルフェアや環境、健康に対する関心の高まりにより、牛肉や豚肉から家きん肉へと嗜好の変化が進むものの、横ばいが見込まれている。

牛肉消費量は、34年には8367万トン(22〜24年平均比12.9%増)と予測されている。中東とアジアでは中間所得層の増加に伴う消費増が見込まれる一方、伝統的に牛肉の消費量が多い欧州、北米、オセアニアなどでは、他の食肉に比べて牛肉価格が高いことや、温室効果ガス排出など環境問題に対する関心の高まりにより、1人当たり年間消費量は減少と見込まれている。

豚肉消費量は、中国、欧州、日本、スイスを除くすべての国・地域で増加が見込まれるため、34年には1億2958万トン(同4.9%増)と予測されている。豚肉が牛肉よりも安価であることから、中南米では1人当たり年間消費量は増加するが、その他の国・地域では消費量が伸びず、世界全体では横ばいから減少が見込まれている。

家きん肉消費量は、34年には1億7345万トン(同20.6%増)と予測されている。過去10年(15〜24年)に続き、今後も同様にアジアが世界の消費増をけん引し、さらにブラジル、エジプト、メキシコ、米国などでも消費の増加が見込まれている。鶏肉は低価格であり、摂取できるたんぱく質に比べて脂肪分が少ないなど、健康的なイメージを持たれており、また、牛肉や豚肉に比べ温室効果ガス排出量が少ないことから環境に優しいイメージが持たれており、多くの国・地域で消費量の増加が見込まれている(図2)。

3 貿易

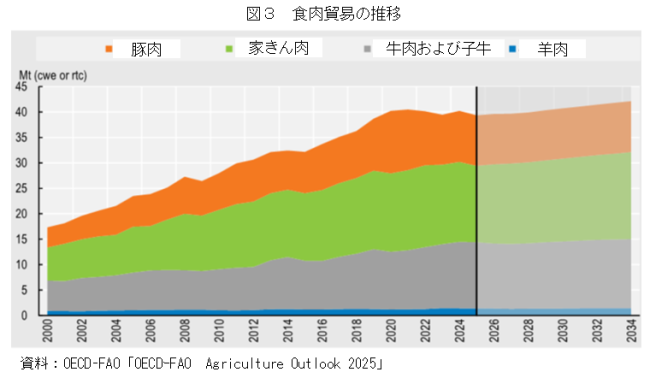

世界の食肉貿易は、中国の食肉自給率の向上により、過去10年間と同様の成長は見込まれないものの、アフリカ市場の底堅い成長により、2034年には4415万トン(22〜24年平均比5.1%増)まで拡大すると予測されている(図3)。

ブラジル、欧州および米国は、34年には世界の食肉輸出量の54%を占めると予測されている。また、アルゼンチン、豪州、ブラジル、インド、タイ、トルコは、有利な価格と飼料生産国であることを背景に、輸出量の大幅な増加が見込まれている。一方で、EUの食肉輸出量は、環境規制への対応に伴う生産量の減少とともに減少し、34年の市場占有率は13%に低下すると予測されている。

中国の食肉輸入量は、牛肉が420万トン(22〜24年平均比15.5%増)に増加すると見込まれるものの、国内での家きん肉の生産の増加に伴い、食肉全体では673万トン(同10.8%減)と徐々に減少が見込まれている。

中国の食肉輸入量は、牛肉が420万トン(22〜24年平均比15.5%増)に増加すると見込まれるものの、国内での家きん肉の生産の増加に伴い、食肉全体では673万トン(同10.8%減)と徐々に減少が見込まれている。

【渡辺 淳一 令和7年7月29日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532