ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 米国における食肉代替食品市場の現状

調査情報部 国際調査グループ

【要約】

世界人口が増加し続ける中、世界の食料需要は増加し続けるとみられている。そのような状況において、食肉の生産量も増加させようとする傾向がある一方で、環境負荷が少ない持続可能性を持った食品を求める消費者も増加し、植物由来食肉様食品(PBM)が徐々に売り上げを伸ばしており、食肉代替食品に対する需要が増加する可能性が考えられる。一方、現時点で市場に登場していない細胞培養肉に関しては、現段階での予測は困難である。今後、食肉代替食品というカテゴリーは一過性で終わることなく、食品カテゴリーの一つとして認識され、消費者が従来の食肉と食肉代替食品のどちらをその日の食事にするのか選ぶ時代が来ると考えられることから、将来にわたって食肉が重要な食料の地位を確保するためには、変わりやすい消費者の志向に沿った食品を生産することも必要であると考えられる。また、食肉を支持する消費者も、従来の食肉業界が抱える様々な課題に取り組むための相応な費用について、理解を深める必要があると考えられる。

1 はじめに

国連によれば、2050年には世界人口が97億人を突破すると予想されている。これに併せて、地方の都市化、所得の増加などにより、世界的な食肉消費量は増加し続けると考えられている。一方、畜産分野においても持続可能性という概念が大きなテーマとして取り上げられるようになっている。世界人口が増加するにつれ、畜産物の生産量を正比例で増加させる必要があるものの、持続可能性の観点から環境負荷を抑えて生産効率を高めるという難しい課題に直面している。そのため、遺伝子組み換え作物や遺伝子編集など、 バイオテクノロジーをフル活用して生産性を高めようとする動きが盛んになっている。このような状況下において、持続可能性、環境負荷軽減、食料増産などの課題を解決する手段として、食肉代替食品と呼ばれるものが台頭しつつある。また、小売店および外食産業は、変化し続ける消費者の嗜好を満たす新商品を歓迎しており、需要次第では店舗で取り扱う食肉代替食品の取扱量も増加する可能性がある。本稿では、近年、拡大傾向にあるとみられる食肉代替食品市場について、米国を中心とした現状を報告する。

なお、本稿中の為替レートは、1米ドル=107円(2019年8月末日TTS相場107.46円)を使用した。

なお、本稿中の為替レートは、1米ドル=107円(2019年8月末日TTS相場107.46円)を使用した。

2 食肉代替食品の概要

食肉代替食品を大きく分けると、①植物由来食肉様食品(Plant-Based Meat。以下PBM。)②細胞培養肉③代替たんぱく質製品の3種類に大別される。

今日の米国における代表的なPBMメーカーとしては下記企業が挙げられる(表1)。PBMを製造する企業への投資や買収は、以前は食肉以外の食品メーカーによって積極的に行われていた。例えば、モーニングスター・ファームズ社を1999年に、ガーデンバーガー社を2007年に買収したのはケロッグ社であり、ボカバーガー社はクラフト社が2000年に、スイートアース社はネスレ社が2017年に買収した。しかし、市場の拡大とともに食肉企業もPBM市場に関与し始めており、2016年には米国の大手食肉企業であるタイソン・フーズ社がビヨンド・ミート社に投資を行い、2017年にはカナダの大手豚肉加工製造企業であるメープルリーフフーズ社がライトライフ社を買収した。なお、タイソン・フーズ社は2019年6月には独自の植物由来商品ブランド『Raised&Rooted』を立ち上げるなど、PBM市場への直接的かつ本格的な参入を果たしている。

(注1) キヌア:アンデス地方が原産の雑穀。直径2ミリ程度の種子が食用とされる。

写真1や2のように、ビヨンド・ミート社などの商品は既に小売レベルで積極的に展開 されているが、最近では外食産業でもこのような商品を扱う機会が目立つようになっている。また、写真3のように、米国大手ハンバーガーチェーンのバーガーキング社は一部の地域で2019年4月よりIMPOSSIBLE BURGERを用いた『インポッシブル・ワッパー』の試験販売を開始したが、予想を上回る販売数量を記録したことから、同社は8月初旬から全米の店舗で同商品を販売している。また、大手ドーナツチェーンであるダンキン社が7月以降、BEYOND SAUSAGEを使用したサンドイッチの販売を開始した他、さまざまな外食チェーンでの販売が行われており、PBMは米国においてますます身近な存在と なりつつある。

ア 製造技術

米国議会調査局は製造手法の具体例として次の一例を挙げている。同局によれば、理論上は、培養環境を整えれば極めて大量に細胞を増殖させることが可能であり、オランダのモサ・ミート社は例として、1頭の牛から得られる一回分のバイオプシー(生体組織採取)サンプルから、8万個分のクォーターパウンダー(約113グラムのハンバーガーパティ)が生産可能であるとしている。ただし、細胞培養を行っただけでは筋細胞のみの肉塊であるため、その後、従来の食肉に近づけるために、食味や食感、風味を向上させるためのさまざまな加工が行われることとなる。

【製造手法の一例】

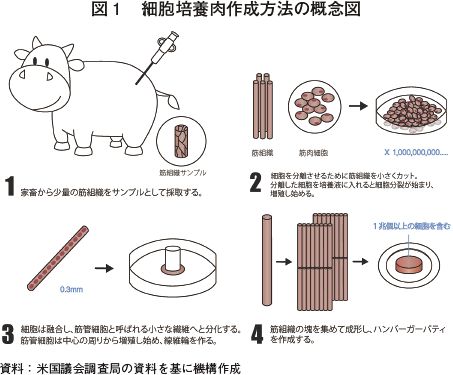

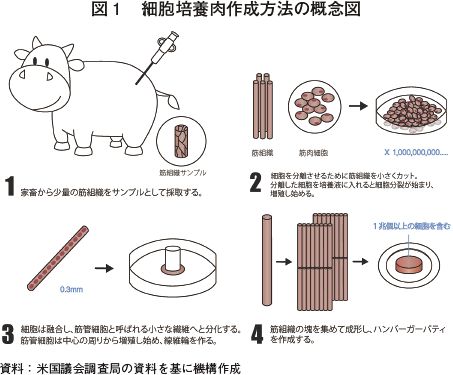

①家畜からバイオプシーにより筋組織を採取する。

②採取した筋組織を小さく分割し、筋サテライト(myosatellite)細胞を分離する。この細胞をベースに牛胎児血清(FBS)などの培養液を用いて培養し、増殖させる。培養液の成分や量、増殖環境が整っていれば、1個の細胞は1兆個以上の細胞に増殖する。

③細胞は増殖すると、自然に筋管細胞(myotube)を形成する。1つの筋管細胞は0.3mm以下にしかならないため、この筋管細胞をゲル上に重ねることにより、それぞれが自然と融合し、小さな筋組織の塊が生じる。

④作成された小さな筋組織の塊を集めて成形することで、ハンバーガーのパティなどの細胞培養肉が作成される(図1)。

今日ではオランダのモサ・ミート社、米国のメンフィス・ミーツ社、ジャスト社、ニューエイジミーツ社、日本ではインテグリカルチャー株式会社など、20社超の企業が細胞培養肉の開発に取り組んでいるとみられる。 しかし、各社の製造方法はさまざまであり、例えば上述した例では、最終的に入手したい細胞の高い収量が期待できる特性を持つ筋サテライト細胞を用いているが、企業によっては分化能力の高い幹細胞を利用する企業も存在する。

ただし、商品化に向けてクリアすべき課題は少なくない。例えば、細胞培養に欠かせない液体培地については、栄養分(塩分、糖分、ビタミンやアミノ酸など)や成長因子が含まれており、液体培地は製造コストを押し上げる一つの要因となっている。

加えて、成長因子には動物性血清(ウシ胎児血清(FBS)など)が用いられることが一般的であったが、大量入手が困難であることやコスト面などといった理由から、現在では非動物性成分の成長因子の開発が進められている。この点において、例えばモサ・ミート社はアニマルウェルフェア基準に適さないウシ胎児血清(FBS)を利用しない方針を示しており、メンフィス・ミーツ社やジャスト社もそれぞれ非動物性成分を独自開発した旨を公表している。

イ 製造コスト

2013年にモサ・ミート社が開発した、世界初となる細胞培養肉ハンバーガーのコストは1個当たり25万ユーロ(約3000万円)であった。その後、メンフィス・ミーツ社はコスト削減に成功し、2016年に1万8000米 ドル(193万円)を要した1ポンド当たりの製造コストは、2018年には2400米ドル(25万7000円)まで低下した。2019年7月の時点では、モサ・ミート社が1キログラム当 たり112米ドル(1万1984円)までのコスト削減を実現したとみられ、細胞培養肉の製造コストは着実に低下している。同社は1個当たり10米ドル(1070円)前後で細胞培養肉パティを提供する目標を掲げており、将来的には従来の食肉よりも安価な細胞培養肉の提供を目指している。現時点において、細胞培養肉の販売は行われていないが、モサ・ミート社は2021年までに市場に細胞培養肉製品を投入することを公表している。

(1)植物由来食肉様食品(PBM)

植物由来原料を用いて食肉をまねた食品を製造する技術は以前から存在するが、かつては風味や食感が食肉とは程遠い商品が主流であった。しかし、近年では見た目から味まで食肉に近い商品も開発、販売されるようになっている。こうした植物由来商品には多様な原料が用いられており、代表的なものとしてはきのこ類、キヌア(注1)、レンズ豆、大豆、コメ、ニンジン、ズッキーニ、穀類などが挙げられ、これらの原料にさまざまな調味料を加えることによって、見た目や風味が食肉に近くなる。加えて、食感も食肉に近づけるために、植物性たんぱく質を動物性たんぱく質の構造に加工するといった事例もみられ、このような商品は、ハンバーガーのパティやソーセージの形状に成形されて販売されるケースも多い。今日の米国における代表的なPBMメーカーとしては下記企業が挙げられる(表1)。PBMを製造する企業への投資や買収は、以前は食肉以外の食品メーカーによって積極的に行われていた。例えば、モーニングスター・ファームズ社を1999年に、ガーデンバーガー社を2007年に買収したのはケロッグ社であり、ボカバーガー社はクラフト社が2000年に、スイートアース社はネスレ社が2017年に買収した。しかし、市場の拡大とともに食肉企業もPBM市場に関与し始めており、2016年には米国の大手食肉企業であるタイソン・フーズ社がビヨンド・ミート社に投資を行い、2017年にはカナダの大手豚肉加工製造企業であるメープルリーフフーズ社がライトライフ社を買収した。なお、タイソン・フーズ社は2019年6月には独自の植物由来商品ブランド『Raised&Rooted』を立ち上げるなど、PBM市場への直接的かつ本格的な参入を果たしている。

(注1) キヌア:アンデス地方が原産の雑穀。直径2ミリ程度の種子が食用とされる。

写真1や2のように、ビヨンド・ミート社などの商品は既に小売レベルで積極的に展開 されているが、最近では外食産業でもこのような商品を扱う機会が目立つようになっている。また、写真3のように、米国大手ハンバーガーチェーンのバーガーキング社は一部の地域で2019年4月よりIMPOSSIBLE BURGERを用いた『インポッシブル・ワッパー』の試験販売を開始したが、予想を上回る販売数量を記録したことから、同社は8月初旬から全米の店舗で同商品を販売している。また、大手ドーナツチェーンであるダンキン社が7月以降、BEYOND SAUSAGEを使用したサンドイッチの販売を開始した他、さまざまな外食チェーンでの販売が行われており、PBMは米国においてますます身近な存在と なりつつある。

(2) 細胞培養肉

細胞培養肉の製造技術は新しく、2013年にオランダのマーストリヒト大学のマーク・ポスト教授が世界で初めて開発したとされているが、今日では世界各地で商品化に向けた研究開発が進展している。将来の世界人口増加による巨大な食肉需要を解決する手段の一つとして注目されている分野であるが、現状の一番の課題は製造コストであり、各社ともに安価で商品を安定供給できるような研究開発に取り組んでいる。なお、細胞培養肉には食肉業界も注目しており、代表的な細胞培養肉メーカーのメンフィス・ミーツ社はカーギル社およびタイソン・フーズ社といった大手食肉企業からの投資も受け入れている。ア 製造技術

米国議会調査局は製造手法の具体例として次の一例を挙げている。同局によれば、理論上は、培養環境を整えれば極めて大量に細胞を増殖させることが可能であり、オランダのモサ・ミート社は例として、1頭の牛から得られる一回分のバイオプシー(生体組織採取)サンプルから、8万個分のクォーターパウンダー(約113グラムのハンバーガーパティ)が生産可能であるとしている。ただし、細胞培養を行っただけでは筋細胞のみの肉塊であるため、その後、従来の食肉に近づけるために、食味や食感、風味を向上させるためのさまざまな加工が行われることとなる。

【製造手法の一例】

①家畜からバイオプシーにより筋組織を採取する。

②採取した筋組織を小さく分割し、筋サテライト(myosatellite)細胞を分離する。この細胞をベースに牛胎児血清(FBS)などの培養液を用いて培養し、増殖させる。培養液の成分や量、増殖環境が整っていれば、1個の細胞は1兆個以上の細胞に増殖する。

③細胞は増殖すると、自然に筋管細胞(myotube)を形成する。1つの筋管細胞は0.3mm以下にしかならないため、この筋管細胞をゲル上に重ねることにより、それぞれが自然と融合し、小さな筋組織の塊が生じる。

④作成された小さな筋組織の塊を集めて成形することで、ハンバーガーのパティなどの細胞培養肉が作成される(図1)。

今日ではオランダのモサ・ミート社、米国のメンフィス・ミーツ社、ジャスト社、ニューエイジミーツ社、日本ではインテグリカルチャー株式会社など、20社超の企業が細胞培養肉の開発に取り組んでいるとみられる。 しかし、各社の製造方法はさまざまであり、例えば上述した例では、最終的に入手したい細胞の高い収量が期待できる特性を持つ筋サテライト細胞を用いているが、企業によっては分化能力の高い幹細胞を利用する企業も存在する。

ただし、商品化に向けてクリアすべき課題は少なくない。例えば、細胞培養に欠かせない液体培地については、栄養分(塩分、糖分、ビタミンやアミノ酸など)や成長因子が含まれており、液体培地は製造コストを押し上げる一つの要因となっている。

加えて、成長因子には動物性血清(ウシ胎児血清(FBS)など)が用いられることが一般的であったが、大量入手が困難であることやコスト面などといった理由から、現在では非動物性成分の成長因子の開発が進められている。この点において、例えばモサ・ミート社はアニマルウェルフェア基準に適さないウシ胎児血清(FBS)を利用しない方針を示しており、メンフィス・ミーツ社やジャスト社もそれぞれ非動物性成分を独自開発した旨を公表している。

イ 製造コスト

2013年にモサ・ミート社が開発した、世界初となる細胞培養肉ハンバーガーのコストは1個当たり25万ユーロ(約3000万円)であった。その後、メンフィス・ミーツ社はコスト削減に成功し、2016年に1万8000米 ドル(193万円)を要した1ポンド当たりの製造コストは、2018年には2400米ドル(25万7000円)まで低下した。2019年7月の時点では、モサ・ミート社が1キログラム当 たり112米ドル(1万1984円)までのコスト削減を実現したとみられ、細胞培養肉の製造コストは着実に低下している。同社は1個当たり10米ドル(1070円)前後で細胞培養肉パティを提供する目標を掲げており、将来的には従来の食肉よりも安価な細胞培養肉の提供を目指している。現時点において、細胞培養肉の販売は行われていないが、モサ・ミート社は2021年までに市場に細胞培養肉製品を投入することを公表している。

(3) 代替たんぱく質製品

PBMや細胞培養肉以外の代替たんぱく質製品の代表例としては昆虫由来たんぱく質製品が挙げられる。2013年に国連食糧農業機関(FAO)が公表した報告書によれば、少なくとも20億人が昆虫を食事の一部として食用しており、昆虫食は従来の食肉と比べて環境負荷が少ないことや栄養価が高く健康的であるという点から、今後、成長していく可能性があると考えられている。従来の食肉に似せた商品はあまり見られていないが、食肉と同等のたんぱく質やビタミンの補給が期待されている。原料となる昆虫は、甲虫、いも虫、蜜蜂、アリ、コオロギ、バッタなどであり、加熱調理したり、粉末に加工してたんぱく源として利用される場合が多い。代替たんぱく質市場はPBMなどと比べさらに小さいとみられ、単位重量当たりの価格帯も食肉よりも高く設定されている。◆コラム1 卵製品および乳製品の代替食品

卵製品や乳製品の代替食品についても、いくつかの企業が開発を行っている。卵製品の代替食品については、ジャスト社が細胞培養肉の開発だけでなく、植物由来の卵製品『JUST EGG』を発売している。当商品は355mlの液卵風の商品であり、価格は7.99米ドル(855円)で販売されており、通常の液卵商品の約2〜3倍の価格差が生じている。また、クララフーズ社は、砂糖と酵母を用いて、工学技術と発酵過程により植物由来たんぱく質を目的の成分に変換する技術を活用し、従来の卵より天然資源を使用せずに卵白成分や食料や飲料に代用可能な成分の作成に取り組んでおり、早期の商品化を目指している。

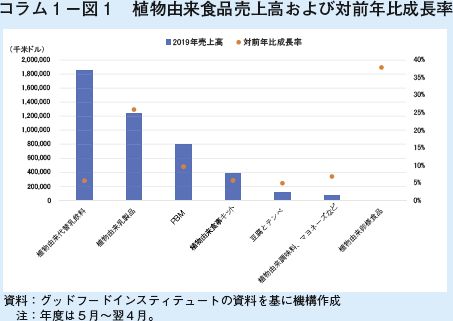

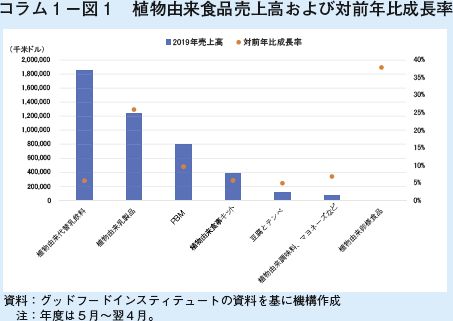

乳製品の代替食品については、豆乳、アーモンドミルクが代表的であるが、植物を原料としたヨーグルト風、チーズ風またはバター風の商品はいくつもの企業から販売されている。なお、植物由来食品市場の中では植物由来乳代替飲料がもっとも規模が大きく、植物由来乳代替飲料と植物由来乳製品の合計売上高は、植物由来食品売上高の約半数を占めている(コラム1−図1)。

2019年7月には、パーフェクトデイ社が動物性乳製品フリーのアイスクリームを世界で初めて販売したとされる。これは、生乳から様々な遺伝子を抽出し、それらを微生物叢に添加し発酵させることで、砂糖をホエイやカゼインなどの乳たんぱく質に変換させることができるという技術によるもので、これによって従来の乳製品よりもエネルギー消費量が少なく、温室効果ガスの排出量が少なく、土地や水の使用量が少なく、従来の乳製品と栄養成分もほぼ同等のアイスクリームを生産することに成功したとされる。

食肉以外にも代替食品はそれぞれの分野で開発が進められており、今後も新商品が多く投入されると考えられている。

乳製品の代替食品については、豆乳、アーモンドミルクが代表的であるが、植物を原料としたヨーグルト風、チーズ風またはバター風の商品はいくつもの企業から販売されている。なお、植物由来食品市場の中では植物由来乳代替飲料がもっとも規模が大きく、植物由来乳代替飲料と植物由来乳製品の合計売上高は、植物由来食品売上高の約半数を占めている(コラム1−図1)。

2019年7月には、パーフェクトデイ社が動物性乳製品フリーのアイスクリームを世界で初めて販売したとされる。これは、生乳から様々な遺伝子を抽出し、それらを微生物叢に添加し発酵させることで、砂糖をホエイやカゼインなどの乳たんぱく質に変換させることができるという技術によるもので、これによって従来の乳製品よりもエネルギー消費量が少なく、温室効果ガスの排出量が少なく、土地や水の使用量が少なく、従来の乳製品と栄養成分もほぼ同等のアイスクリームを生産することに成功したとされる。

食肉以外にも代替食品はそれぞれの分野で開発が進められており、今後も新商品が多く投入されると考えられている。

3 食肉代替食品をめぐる情勢

(1)市場の概況

さまざまな食肉代替食品のうち、既に多くの企業によって多様な商品が投入され、市場が成長期にある米国のPBM市場をみると、PBMの売上高は約8億米ドル(856億円)であった。これは食肉の売上高と比べると2%にも満たない状況である。しかし、米国の民間調査会社が2016年に行った調査では、全米18歳以上の人口2億4500万人のうち、最大430万人がベジタリアン(注2)、最大370万人がビーガン(注3)であるとされる。1997年の菜食主義者人口が約200万人で18歳以上の人口のわずか1%であったことを鑑みるに、同国で食肉摂取を控える人口が増えているといえる。

また、植物由来食品協会(PBFA)によれば、北米地域は世界の食肉代替食品市場の31%を占める市場であり、同市場の規模は2020年まで4%の年平均成長率(CAGR)で成長し続けると予想されている。なお、世界最大の市場は41%を占める欧州であり、同地域の2020年までのCAGRは約6.3%と見込まれている。一方、アジア・太平洋地域の市場は、欧州や米国よりも市場規模は小さいものの、2020年までのCAGRは10.5%と見込まれ、急成長市場とみなされている。

こうした現状において、ビヨンド・ミート社は2019年5月2日にナスダック上場を果たした。植物由来食品企業単独としては初めての上場となり、新規株式公開価格の25米ドル(2675円)を大幅に上回る65.75米ドル(7035円)で初日の取引を終えた。同社は赤字体質が指摘されているものの、そのような懸念を上回る将来性が評価され、その後も株価は上昇し、2019年7月26日には234.90米ドル(2万5134円)となった。8月に入ってからは160米ドル前後を推移しているが、それでも新規株式公開価格を大きく上回っており、PBMへの期待値の高さがうかがえる(図2)。

(注2) ベジタリアン: と畜することによって得られる食肉の摂取を望まない人々

(注3) ビーガン: と畜することによって得られる食肉の摂取だけでなく、鶏卵や乳製品、はちみつなどの家畜による生産物の搾取も望まない人々

(2)需要増加の要因

この食肉代替食品の市場が大きく伸びている要因として、大きく分けると二つの要因が考えられる。ア 菜食主義者人口の増加

前述の調査会社によれば、米国に宗教上・健康上・思想上などの理由から食肉を摂取しない菜食主義者の数は約800万人存在するとみられており、こうした状況は今日の大手小売店やデリなどの飲食店で菜食主義者向け商品が極めて一般的に販売されている状況からも明らかである。近年、菜食主義者の人口は増加傾向にあるとみられており、この傾向 が続けば従来の食肉の売り上げにも影響が及ぶ可能性がある。また、菜食主義者の理念には共感を示す消費者や、食肉摂取量を控えるも食肉の摂取そのものはやめないフレキシタ リアン(flexitarian)(注4)と呼ばれる準菜食主義者の動向も注目されている。

イ 若齢層の消費行動

ミレニアル世代(注5)やジェネレーションZ(注6)と呼ばれる米国の若齢層は、環境負荷やアニマルウェルフェア、家畜への抗生物質の使用を禁止する動きなどを考慮した上で食肉代替食品を摂取する傾向があるとみられている。こうした背景から、PBMメーカーの方でも、マーケティング活動において環境負荷が少ないことや持続可能性を訴求するケースが多くみられる。加えて、このような消費者は革新的な製品を求める傾向もあるとされ、細胞培養肉が市場に投入された際には、従来の食肉と比べて多少の価格差があったとしても、食肉代替食品を購入する可能性があると考えられている。

(注4) フレキシタリアン: さまざまな理由から食肉の摂取を減 らしている人々

(注5) ミレニアル世代:1981〜1996年の間に生まれた人々

(注6) ジェネレーションZ: ミレニアル世代以降に生まれた人々

(3)畜産業の環境への影響をめぐる議論

ア 食肉代替食品業界の主張米国の食肉代替食品の普及を目指す団体であるグッドフードインスティテュートは、PBMの優位性をアピールする上で、畜産業の環境負荷が大きい点を指摘している。同団体によると、家畜用飼料となるとうもろこしや大豆といった穀物は、生産過程で圃場に投入される肥料の製造のために多くのエネルギーが必要となることに加え、窒素肥料は農地で亜酸化窒素(N2O)を排出しており、この亜酸化窒素排出量は、米国の農業活動分野で排出される温室効果ガスのほぼ半分を占めるとされる。また、牛が排出するメタンガスは、米国の農業活動が排出する温室効果ガスの25%以上を占めているとみられる。さらに、穀物生産と放牧地のために土地が使われると、森林や草原の土、木や植物の根や幹、枝に貯蓄されていた炭素が大量に放出される。このように、牛肉産業を例にみても畜産業は環境負荷が大きいといわれる中、PBMを生産する際に生じる温室効果ガスの排出量は、牛肉を生産する際に生じる温室効果ガスの排出量の10分の1以下であるとされている。

また、同団体は、インゲン豆1キログラムを生産する際に使用する環境資源は、牛肉1キログラムを生産するよりも、土地利用は18分の1以下、水は10分の1以下、化石燃料は9分の1以下、肥料は12分の1以下、殺虫剤は10分の1以下であると主張している。さらに、1グラムの動物性たんぱく質を生産するのに必要な植物性たんぱく質は10グラムであるとしている。仮に、米国での食事において、牛肉を豆類に置き換えれば、2020年までの温室効果ガス削減目標の75%が達成され、カリフォルニア州の1.6倍の面積に当たる、4億エーカー(約1.6億ヘクタール)の農地が新たに利用可能であると主張している。

一方で、商業化が実現していない細胞培養肉に関しては、製造に伴う環境への影響は明 らかになっていないが、製造工程は家畜の細胞を増殖させることから始まるため、従来の畜産と比較するとはるかに少ない資源と環境負荷で生産することができると考えられている。例えば、細胞培養鶏肉の生産は、養鶏に比べて土地利用が35%〜67%減となり、栄養素汚染(注7)を70%軽減できるという。また、細胞培養牛肉の生産は、牛飼養に比べて土地利用が95%以上減となり、栄養素汚染を94%軽減し、さらに温室効果ガス排出量は74%〜87%削減するという研究結果が示されている。

(注7) 栄養素汚染: 生物の成長を支える栄養源が土壌や水域に増え過ぎる環境汚染のこと

イ 畜産業界による反論

北米の食肉加工業者を代表する北米食肉協会(NAMI : North American Meat Institute)は、上述のような代替食肉食品業界による畜産の環境への影響についての主張に対し、次のように反論している。

「温室効果ガス排出量の18%近くが畜産関連活動に起因するとされているが、この数値には飼料穀物生産による排出、家畜の消化器官からの排出、食肉や生乳の加工処理における排出まで全て含まれている。18%の根拠となる数値は、FAOが2006年に発行した「Livestock’s Long Shadow」という報告書を引用したものであると思われる。これは世界全体の話であり、先進国である米国における畜産だけをみれば排出量は少ない。」

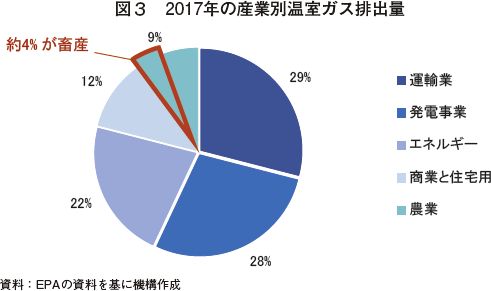

さらに、米国環境庁(EPA)によると、米国の温室効果ガス排出量のうち、農業活動分野からの排出量は9%で、畜産による排出量だけをみれば約4%に過ぎないと見込まれている(図3)。しかも、そのうちの牛肉は半分程度であり、全ての米国人が週に一度牛肉を食べるのを止めても、温室効果ガス排出量の大きな削減効果は期待できないと考えられている。加えて、畜産の持続可能性と温室効果ガス排出量の議論では、食肉生産だけで判断される傾向があるが、家畜は食肉以外の副産物が他の用途に使われることが考慮されていないことも指摘している。重量ベースで牛の半分、豚の3分の1は食肉以外の用途、例えば、皮や繊維、ペットフード、石鹸やパーソナルケア製品、産業用潤滑油、バイオディーゼル燃料や医薬品に利用されていることを指摘している。

(4)価格

既に市場に投入されている食肉代替食品の価格は食肉食品よりも高い傾向にある。この背景には、市場の小ささから生産規模も小さく、食肉に対して競争力のある価格帯設定が難しい点があるとみられる。米国にも拠点を置く民間調査企業のインフォーマ社によれば、PBMは従来の食肉と比べて、1オンス(約 28g)当たり9セント(9円)高いとされる。食肉代替食品の需要が大きくなっていることを考慮すると、この価格差を環境負荷や自身の健康増進に対する手数料の一部として受け入れている消費者が一定数存在していると考えられる。代替たんぱく質製品に関しては、ハンバーガーパティのような製品で市場に出回っていないため、食肉製品との価格比較は難しいが、代替タンパク質はPBMよりもさらに小さい市場であると想定されるため、より高い価格で販売されている。一例として、パンケーキミックスに添加してたんぱく質を増強させるなどのさまざまな用途に用いることが可能なコオロギ由来のパウダー状製品は、1オンス当たり2米ドル(214円)以上の販売価格であり、植物由来の食品や従来の食肉をはるかに上回る価格帯となっている。

◆コラム2 BIO World Congress on Industrial Biotechnology and AgTech

米国アイオワ州デモイン市で、「BIO World Congress on Industrial Biotechnology and AgTech」が2019年7月8〜11日に開催された。同展示会は、30か国以上1100以上のバイオテクノロジー企業や研究機関および米国内外政府関係機関などを会員とするthe Biotechnology Innovation Organization (BIO)が主催し、テーマ・地域別に、複数都市で毎年開催されている。

展示会では細胞培養肉に関するセッションも開催され、スタートアップ企業であるニューエイジミーツ社のBrian Spears共同創業者・CEOらによる講演が行われた。同社は、細胞培養豚肉を使用してソーセージを製造し、昨年試食会を行っている。細胞培養データを自動で収集・分析するシステムを構築しており、ニーズに合わせた食味となるよう異なる種類の細胞を培養して食肉を製造できるとしている。同社は、細胞培養豚肉由来の自社製品が、温室効果ガス排出量の削減に寄与し、抗生物質を使用していないため安全であるとうたっている。今後は、牛肉や鶏肉といった一般的な食肉以外の細胞培養にも取り組みたいと発表した。

FDAの元主席研究員でコンサルタントのStephen Ostroff氏によると、食肉代替食品市場は、 100社程のスタートアップ企業が参入し、大手ファストフードチェーンでも植物由来のパティが導入されるなど市場は活性化している。しかし、食品衛生や規制監督、ラベル表示などに難しい課題がある。食品衛生については、生産と品質の管理が必要であり、植物由来食品は、アレルギー物質のコンタミネーションの防止やまれに発生する微生物による汚染、細胞培養肉は、細胞増殖中の不純物等に、それぞれ留意する必要があるとした。また、規制監督については、FDAとUSDA FSISの間で、細胞の採取作業に関するルールや細胞採取ごとに検査を行う必要性の有無について、結論が出ていないと指摘した。ラベル表示については、これらの食品をどう呼ぶべきかという根本的な課題があるとし、これらの食品について「サステナビリティ」「エコ・フレンドリー」「クリーン」「スーパーフード」という表示がされており、消費者の選択に影響を与えることから、規制に沿って誤解を与えないように注視する必要があるとした。

一方、製品を効率的に評価し、市場へのアクセスに不要な障壁を排除し、科学的なリスク評価に基づき監督し、呼称を含む論争を解決することで、従来の食肉と食肉代替食品が平等な競争環境を維持することが重要であるとし、今後は市場がそれぞれの製品の方向性を決めることとなるだろうと展望した。

参加者からは、ニューエイジミーツ社が製品を「Natural」と表現することを疑問視する声があったほか、代替タンパク質市場に参入する企業は既存の産業をどう捉えているかという質問があった。チーズ様製品や卵様製品を製造するスペロフーズ社のPhaedra Randolp共同創業者・CEOは、従来の産業と別の潮流としてともに成長することを望むとコメントした。

展示会では細胞培養肉に関するセッションも開催され、スタートアップ企業であるニューエイジミーツ社のBrian Spears共同創業者・CEOらによる講演が行われた。同社は、細胞培養豚肉を使用してソーセージを製造し、昨年試食会を行っている。細胞培養データを自動で収集・分析するシステムを構築しており、ニーズに合わせた食味となるよう異なる種類の細胞を培養して食肉を製造できるとしている。同社は、細胞培養豚肉由来の自社製品が、温室効果ガス排出量の削減に寄与し、抗生物質を使用していないため安全であるとうたっている。今後は、牛肉や鶏肉といった一般的な食肉以外の細胞培養にも取り組みたいと発表した。

FDAの元主席研究員でコンサルタントのStephen Ostroff氏によると、食肉代替食品市場は、 100社程のスタートアップ企業が参入し、大手ファストフードチェーンでも植物由来のパティが導入されるなど市場は活性化している。しかし、食品衛生や規制監督、ラベル表示などに難しい課題がある。食品衛生については、生産と品質の管理が必要であり、植物由来食品は、アレルギー物質のコンタミネーションの防止やまれに発生する微生物による汚染、細胞培養肉は、細胞増殖中の不純物等に、それぞれ留意する必要があるとした。また、規制監督については、FDAとUSDA FSISの間で、細胞の採取作業に関するルールや細胞採取ごとに検査を行う必要性の有無について、結論が出ていないと指摘した。ラベル表示については、これらの食品をどう呼ぶべきかという根本的な課題があるとし、これらの食品について「サステナビリティ」「エコ・フレンドリー」「クリーン」「スーパーフード」という表示がされており、消費者の選択に影響を与えることから、規制に沿って誤解を与えないように注視する必要があるとした。

一方、製品を効率的に評価し、市場へのアクセスに不要な障壁を排除し、科学的なリスク評価に基づき監督し、呼称を含む論争を解決することで、従来の食肉と食肉代替食品が平等な競争環境を維持することが重要であるとし、今後は市場がそれぞれの製品の方向性を決めることとなるだろうと展望した。

参加者からは、ニューエイジミーツ社が製品を「Natural」と表現することを疑問視する声があったほか、代替タンパク質市場に参入する企業は既存の産業をどう捉えているかという質問があった。チーズ様製品や卵様製品を製造するスペロフーズ社のPhaedra Randolp共同創業者・CEOは、従来の産業と別の潮流としてともに成長することを望むとコメントした。

4 食肉代替食品をめぐる最新情勢

急速に商品開発が進められている食肉代替食品に対して、最近では米国農務省もいくつかの点で新たな対応を求められるようになっている。以下では、現時点で議論が進行中の、表示規制および管轄部署をめぐる情勢を紹介する。

さらに、豚肉業界からは、全国豚肉生産者協議会(NPPC)が、PBMや細胞培養肉が「豚肉」という言葉を使用する問題に対して、このような食肉代替食品がどのように生産されているかを理解し、食肉代替食品の持続可能性や倫理について根拠のない主張をする人々に責任をもたせる必要性を主張している。また、NPPCは、PBMや細胞培養肉は豚肉という言葉を使用すべきではないとし、細胞培養肉に対して「clean meat」という表示も認めるべきでないとの立場を示した上で、消費者が豚肉のソーセージやベーコン、人工的に作られた豚肉用商品というそれぞれの商品を認識して選ぶことができるようにすべきであると指摘している。

一方、NAMIは、NCBAやNPPCの立場と異なり、細胞培養肉はUSDAが管轄する「肉」や「畜産物」の定義の解釈に含まれるとの判断を示した上で、細胞培養肉をUSDAのFSISが食品安全や市場での表記を規制する権限を持つことを求めている。NAMIの会員である大手パッカーのカーギル社やタイソン・フーズ社は、細胞培養肉の先駆けであるメンフィス・ミーツ社に出資しており、NAMIとメンフィス・ミーツ社は2018年8月、トランプ大統領宛てに共同書簡を送り、「細胞培養食肉」(cell-based meat and poultry)について明確な連邦法の整備を求めるとともに、細胞培養食肉の市販前の食品安全に関する検証をFDAが担当し、生産と 販売については従来の食肉と同様にUSDAが担当することを提案した。

こうした中、USDA/FSISと米国保健福祉省食品医薬品局(HHS/FDA)は2018年10月23〜24日、家畜や家きん由来の細胞を使った培養肉開発技術に関する共同公聴会を開催した。従来の畜産物からの食肉生産と細胞培養肉生産における潜在的な健康への危険因子の違い、細胞培養肉生産における危険因子の管理と監視体制、生産プロセスの検査方法や頻度、市販前の安全性保証のための有効なプログラム、商品表示(細胞培養肉商品の呼び方、あるいは表示)の検討に必要なこと、などについて意見交換が行われた。細胞培養食肉の製造と商品表示に関する関心は高く、公聴会開催までにUSCAからFSISに提出された嘆願書に関し、6172件の意見が寄せられた。なお、共同公聴会に先立ち、10月22日にはFDA科学審議会が開かれ、細胞や培養液の安全性、培養過程での汚染、細胞培養からの有害物産出の可能性、畜産物と細胞培養肉の栄養成分の違いなどの点が話し合われている。

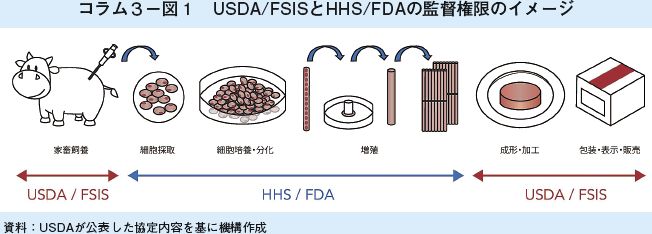

こうした経緯を経て、FSISとFDAは2019年3月7日に共同で「家畜および家きん細胞株由来の細胞培養食品規制のための正式協定(Formal Agreement to Regulate Cell-cultured Food Products from Cell Lines of Livestock and Poultry)」を発表した。協定では、家畜と家きんの細胞株由来の細胞培養新技術を使った食品に関するFSISとFDAそれぞれの監督の役割および責任を明らかにすると同時に、当該商品の開発と商取引への参入を規制するための両当局の協働体制を示したものである。両当局が協力して取り組むことにより、家畜と家きんの細胞株由来細胞培養商品の安全な生産と、正確な商品表示を保証することを目指している。NAMIなど食肉業界と細胞培養肉業界は、両当局による発表を歓迎するコメントを公表した。

正式協定の役割分担を明文化することを意図して、2019年4月に連邦食肉検査法(Fedral Meat Inspection Act)と連邦家きん肉製品検査法(Poultry Products Inspection Act)における食肉および家きん肉製品の定義に細胞培養肉を含める修正法案が提出されたが、今後の議論の行方は不透明であり、現時点で、詳細な協働の枠組みや 運用手順、商品表示や強調表示に関する共同原則は発表されていない(図4)。

他方で、畜産業者らの多い州を中心に、州レベルでもPBMと細胞培養肉の商品表示に関する州法案が提案されている。米国牛肉生産者団体などが州議会議員に働きかけており、すでに20を超える州で肉の定義と表示に関する法案が検討されている。2018年8月、全米で初めて肉の表示に関する州規則を定めたミズーリ州では、従来の食肉を用いていない製品については、商品の特徴を明確に示した「植物由来」「ベジタリアン」「実験室で製造」という文言を目立つように表記することが定められたが、植物由来食品会社などの起訴によって、現在、連邦裁判所でその法案の是非が問われている。

(1)表示に関する畜産業界の要望

今日の食肉代替食品市場の急成長を前に、食肉業界から食肉の表示に関する規制強化の要望が高まっている。全米最大の肉用牛生産者団体である全国肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)は2018年4月、消費者は誤解のない正確な情報を知る権利があり、すべての食品は公正な条件の下で取り扱われるべきであるとして、市場で食肉代替食品と従来の食肉と区別するために、従来の方法で収穫された動物の組織または肉以外の食品に対して、「clean meat」のような食肉を連想させる表示を禁止することを求める要望書をUSDA/FSISに提出した。さらに、豚肉業界からは、全国豚肉生産者協議会(NPPC)が、PBMや細胞培養肉が「豚肉」という言葉を使用する問題に対して、このような食肉代替食品がどのように生産されているかを理解し、食肉代替食品の持続可能性や倫理について根拠のない主張をする人々に責任をもたせる必要性を主張している。また、NPPCは、PBMや細胞培養肉は豚肉という言葉を使用すべきではないとし、細胞培養肉に対して「clean meat」という表示も認めるべきでないとの立場を示した上で、消費者が豚肉のソーセージやベーコン、人工的に作られた豚肉用商品というそれぞれの商品を認識して選ぶことができるようにすべきであると指摘している。

一方、NAMIは、NCBAやNPPCの立場と異なり、細胞培養肉はUSDAが管轄する「肉」や「畜産物」の定義の解釈に含まれるとの判断を示した上で、細胞培養肉をUSDAのFSISが食品安全や市場での表記を規制する権限を持つことを求めている。NAMIの会員である大手パッカーのカーギル社やタイソン・フーズ社は、細胞培養肉の先駆けであるメンフィス・ミーツ社に出資しており、NAMIとメンフィス・ミーツ社は2018年8月、トランプ大統領宛てに共同書簡を送り、「細胞培養食肉」(cell-based meat and poultry)について明確な連邦法の整備を求めるとともに、細胞培養食肉の市販前の食品安全に関する検証をFDAが担当し、生産と 販売については従来の食肉と同様にUSDAが担当することを提案した。

(2)細胞培養肉の所管をめぐるFDAとUSDAの動向

米国では、おおむね、牛肉や家きん肉などの代用的な畜肉やその畜産物、卵製品の生産に関する安全基準や品質基準、商品表示などに関してはUSDAが所管し、その他の食品や新たな食品成分や遺伝子組み換え技術を用いた食品はFDAの所管となっており、食品に関しては両省が複雑に監督権限を保有している。そのため、家畜由来の細胞培養肉については、どちらの機関がどのような監督権限を保有するのかという議論が行われており、食肉業界および細胞培養肉企業は、細胞培養肉の商品化に向けて連邦法の整備を求めてきた。こうした中、USDA/FSISと米国保健福祉省食品医薬品局(HHS/FDA)は2018年10月23〜24日、家畜や家きん由来の細胞を使った培養肉開発技術に関する共同公聴会を開催した。従来の畜産物からの食肉生産と細胞培養肉生産における潜在的な健康への危険因子の違い、細胞培養肉生産における危険因子の管理と監視体制、生産プロセスの検査方法や頻度、市販前の安全性保証のための有効なプログラム、商品表示(細胞培養肉商品の呼び方、あるいは表示)の検討に必要なこと、などについて意見交換が行われた。細胞培養食肉の製造と商品表示に関する関心は高く、公聴会開催までにUSCAからFSISに提出された嘆願書に関し、6172件の意見が寄せられた。なお、共同公聴会に先立ち、10月22日にはFDA科学審議会が開かれ、細胞や培養液の安全性、培養過程での汚染、細胞培養からの有害物産出の可能性、畜産物と細胞培養肉の栄養成分の違いなどの点が話し合われている。

こうした経緯を経て、FSISとFDAは2019年3月7日に共同で「家畜および家きん細胞株由来の細胞培養食品規制のための正式協定(Formal Agreement to Regulate Cell-cultured Food Products from Cell Lines of Livestock and Poultry)」を発表した。協定では、家畜と家きんの細胞株由来の細胞培養新技術を使った食品に関するFSISとFDAそれぞれの監督の役割および責任を明らかにすると同時に、当該商品の開発と商取引への参入を規制するための両当局の協働体制を示したものである。両当局が協力して取り組むことにより、家畜と家きんの細胞株由来細胞培養商品の安全な生産と、正確な商品表示を保証することを目指している。NAMIなど食肉業界と細胞培養肉業界は、両当局による発表を歓迎するコメントを公表した。

正式協定の役割分担を明文化することを意図して、2019年4月に連邦食肉検査法(Fedral Meat Inspection Act)と連邦家きん肉製品検査法(Poultry Products Inspection Act)における食肉および家きん肉製品の定義に細胞培養肉を含める修正法案が提出されたが、今後の議論の行方は不透明であり、現時点で、詳細な協働の枠組みや 運用手順、商品表示や強調表示に関する共同原則は発表されていない(図4)。

他方で、畜産業者らの多い州を中心に、州レベルでもPBMと細胞培養肉の商品表示に関する州法案が提案されている。米国牛肉生産者団体などが州議会議員に働きかけており、すでに20を超える州で肉の定義と表示に関する法案が検討されている。2018年8月、全米で初めて肉の表示に関する州規則を定めたミズーリ州では、従来の食肉を用いていない製品については、商品の特徴を明確に示した「植物由来」「ベジタリアン」「実験室で製造」という文言を目立つように表記することが定められたが、植物由来食品会社などの起訴によって、現在、連邦裁判所でその法案の是非が問われている。

5 おわりに

食品業界では、変わりやすい消費者志向を捉えることが重要であることが良く言われているが、食肉代替食品は環境に優しく、持続可能性を持つ商品であるとされ、先進国を中心に今後も売上は伸びていくと考えられる。一方、米国の食肉売上高は増加傾向にあり、人口増加による食肉消費量の増加も見込まれることから、食肉代替食品の市場が拡大することによって従来の食肉の消費量がただちに減少するとは考えにくい。PBMの食感や見た目は従来の食肉に近くなってはいるものの、原料や生産方法が異なるという観点から考えると、従来の食肉とは別物であり、食肉を構成する食味などに似せるために、調味料が数多く添加されていることが多いため、真に健康に良いものなのかを疑問視する声も少なくない。細胞培養肉に関しては、まだ市場 に商品が登場していないため比較をすることができないが、食品の安全性や規制の枠組みの整備など、これからクリアすべき課題は多く、今後の動向が注目される。

ただし、これらの食肉代替食品が環境に優 しく、持続可能性を持った食品であることが一定の消費者に受け入れられているという事実は考慮すべきであり、将来的には食肉代替食品という食品カテゴリーが定着すると予想される。今後、増加が見込まれる世界人口に対して食料を供給するために、従来の食肉分野においては、生産効率を高める努力も重要なことであるが、消費者が求める理念に沿った食品を生産するという観点を踏まえること が、従来の食肉が重要な食料の地位を確保する上でも重要であると考えられる。また、消費者は理念を生産者に押し付けるだけでなく、従来の食肉分野に持続可能性を持たせるために生じた追加コストを負担するなど、生産者と消費者の双方で従来の食肉が目指すべき姿を共有して共に進むべきであると思われる。

ただし、これらの食肉代替食品が環境に優 しく、持続可能性を持った食品であることが一定の消費者に受け入れられているという事実は考慮すべきであり、将来的には食肉代替食品という食品カテゴリーが定着すると予想される。今後、増加が見込まれる世界人口に対して食料を供給するために、従来の食肉分野においては、生産効率を高める努力も重要なことであるが、消費者が求める理念に沿った食品を生産するという観点を踏まえること が、従来の食肉が重要な食料の地位を確保する上でも重要であると考えられる。また、消費者は理念を生産者に押し付けるだけでなく、従来の食肉分野に持続可能性を持たせるために生じた追加コストを負担するなど、生産者と消費者の双方で従来の食肉が目指すべき姿を共有して共に進むべきであると思われる。

(鈴木 浩幸(JETROニューヨーク))

◆参考資料「家畜および家きん細胞株由来の細胞培養食品規制のための正式協定」の概要

正式協定の役割分担としては、FDAが細胞の採取、貯蔵、増殖および分化の過程を監督する。増殖した細胞の収穫の段階でFDAからFSISへ監督責任が移管され、FSISは家畜と家きんの細胞由来食品の製造ならびに表示についての規制を所管する(コラム3―図1)。

1 FDAの監督分野について

・ FDAは、製造材料・工程および製造管理を評価するための、事業者との市販前協議手続きを実施する。組織採取、細胞株と細胞貯蔵ならびに全ての構成要素や添加物の監督を含む。FSISと協議し、市販前協議手続きの結果を共有する。

・ FDAは、最初の細胞採取および適切な細胞貯蔵の進行・維持を監督し、増殖した細胞の収穫段階までの細胞の増殖と分化を監督する。各段階に関連する規制または指導および検査の実施が含まれる。

・ 収穫段階における、FDAからFSISへの監督責任の移管時において両当局が相互に協力する。FDAは培養し収穫された細胞について、USDAの検査対象となる食肉への加工に適しているかどうかを判断するために必要な情報をFSISに提供する。

・ FDAは、事業者が事業要件を順守することを保証する。事業者は、施設登録、現行適正製造規範(cGMP)と予防管理規則の順守、ならびに食品成分となる物質、食品の特性に影響を与える物質に適用される要件など、各種規制や基準を順守する必要がある。

・ FDAは、細胞貯蔵および細胞培養施設がFDAの法規則を順守していることを保証するために、法的措置を含む適切な検査およびフォローアップを実施する。FDAは、FSISの規制対象となる検査は行わず、FSISの規制対象となる行為はFSISによる規制手続きに依存する。

2 FSISの監督分野について

・ FSISは、収穫段階におけるFDAからの監督責任の移管時において両当局が相互に協力する。FSISは培養し収穫された細胞について、USDAの検査対象となる食肉への加工に適しているかどうかを判断するために必要な情報を精査する。

・ FSISは、家畜や家きんの培養した細胞を収穫した各施設に対し、USDAの検査対象となる食肉を生産するために必要な連邦食肉検査法および連邦家きん肉検査法を順守することを求める。 同様に、培養した細胞を用いて加工する事業所および当該食品の包装と表示を行う事業所に対しても、法律の順守を求める。FSISは、FDAの規制対象となる検査は行わず、FDAの規制対象となる行為はFDAによる規制手続きに依存する。

・ FSISは、家畜や家きん由来の培養細胞の収穫、加工、商品包装または商品表示を行う事業所の検査を実施する。FSISの所管する法規則(衛生検査、商品形状検査、HACCP検証、商品テスト、記録保存確認など)に則り、商品が安全であること、また不良なく健全で適切に表示されていることを保証する。

・ 家畜および家きんの培養細胞由来食品の表示はFSISの事前承認を受ける必要があり、FSISによって行われる検査で証明される。FSISは、必要であれば、当該食品の安全性と正確な表示を保証するための追加条件を作成する。

・ FSISは、不良または不正表示された当該食品が商取引されないようにするため、または当該食品を商取引から除外するため、必要であれば法的措置を講じる。

3 FDA-FSIS相互の同意

・ 両当局は、生物学的物質の収穫に関連して双方で共有する監督責任についての協力体制を促進させるために、より詳細な協働体制の枠組みあるいは標準作業手順書(SOP)を作成する。

・ 両当局は、家畜および家きんの培養細胞由来食品は着実に透明性が確保された表示が行われる ことを保証するため、商品表示と強調表示の共同原則を作成する。

・ 両当局は、USDA所管の食肉用畜種に由来し、USDAの検査を求められる細胞培養技術を適用した商品に関する食品安全問題に関する調査を協力して実施する。

1 FDAの監督分野について

・ FDAは、製造材料・工程および製造管理を評価するための、事業者との市販前協議手続きを実施する。組織採取、細胞株と細胞貯蔵ならびに全ての構成要素や添加物の監督を含む。FSISと協議し、市販前協議手続きの結果を共有する。

・ FDAは、最初の細胞採取および適切な細胞貯蔵の進行・維持を監督し、増殖した細胞の収穫段階までの細胞の増殖と分化を監督する。各段階に関連する規制または指導および検査の実施が含まれる。

・ 収穫段階における、FDAからFSISへの監督責任の移管時において両当局が相互に協力する。FDAは培養し収穫された細胞について、USDAの検査対象となる食肉への加工に適しているかどうかを判断するために必要な情報をFSISに提供する。

・ FDAは、事業者が事業要件を順守することを保証する。事業者は、施設登録、現行適正製造規範(cGMP)と予防管理規則の順守、ならびに食品成分となる物質、食品の特性に影響を与える物質に適用される要件など、各種規制や基準を順守する必要がある。

・ FDAは、細胞貯蔵および細胞培養施設がFDAの法規則を順守していることを保証するために、法的措置を含む適切な検査およびフォローアップを実施する。FDAは、FSISの規制対象となる検査は行わず、FSISの規制対象となる行為はFSISによる規制手続きに依存する。

2 FSISの監督分野について

・ FSISは、収穫段階におけるFDAからの監督責任の移管時において両当局が相互に協力する。FSISは培養し収穫された細胞について、USDAの検査対象となる食肉への加工に適しているかどうかを判断するために必要な情報を精査する。

・ FSISは、家畜や家きんの培養した細胞を収穫した各施設に対し、USDAの検査対象となる食肉を生産するために必要な連邦食肉検査法および連邦家きん肉検査法を順守することを求める。 同様に、培養した細胞を用いて加工する事業所および当該食品の包装と表示を行う事業所に対しても、法律の順守を求める。FSISは、FDAの規制対象となる検査は行わず、FDAの規制対象となる行為はFDAによる規制手続きに依存する。

・ FSISは、家畜や家きん由来の培養細胞の収穫、加工、商品包装または商品表示を行う事業所の検査を実施する。FSISの所管する法規則(衛生検査、商品形状検査、HACCP検証、商品テスト、記録保存確認など)に則り、商品が安全であること、また不良なく健全で適切に表示されていることを保証する。

・ 家畜および家きんの培養細胞由来食品の表示はFSISの事前承認を受ける必要があり、FSISによって行われる検査で証明される。FSISは、必要であれば、当該食品の安全性と正確な表示を保証するための追加条件を作成する。

・ FSISは、不良または不正表示された当該食品が商取引されないようにするため、または当該食品を商取引から除外するため、必要であれば法的措置を講じる。

3 FDA-FSIS相互の同意

・ 両当局は、生物学的物質の収穫に関連して双方で共有する監督責任についての協力体制を促進させるために、より詳細な協働体制の枠組みあるいは標準作業手順書(SOP)を作成する。

・ 両当局は、家畜および家きんの培養細胞由来食品は着実に透明性が確保された表示が行われる ことを保証するため、商品表示と強調表示の共同原則を作成する。

・ 両当局は、USDA所管の食肉用畜種に由来し、USDAの検査を求められる細胞培養技術を適用した商品に関する食品安全問題に関する調査を協力して実施する。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-4398 Fax:03-3584-1246

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-4398 Fax:03-3584-1246