ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 畜産の必要性について考える

京都大学大学院 農学研究科 応用生物科学専攻 教授 広岡 博之

1 はじめに

20世紀の畜産は、生産効率あるいは経営効率をいかに高めるかを目標としてきた。しかし、20世紀後半から今世紀に入り持続可能な生産が重要となり、特に、家畜のふん尿による窒素やリンの産生、ウシなどの反すう動物の消化管からのメタン産生などの環境問題や、食料と飼料の農地をめぐる競合などが社会問題として大きく取り上げられるようになってきた。特に欧州の先進国では、食料として畜産物の摂取が否定的に議論されることが多くなり、畜産の存在そのものが危ぶまれている。

一方で、世界中の多くの人々の畜産物に対するニーズは大きく、その摂取は必要不可欠なものと考えられる。人類の起源を振り返ると、人類は肉食と結びついて進化してきたと言われている(Gupta, 2016)。また栄養学的に見ても、食肉は良質のタンパク質やビタミン類(ビタミンB1、B2、B6やB12)、鉄分や亜鉛などの栄養素に富み、また牛肉や牛乳など反すう動物のウシ由来の畜産物には健康に良いとされる共役リノール酸が含まれている(日本学術会議食料科学委員会畜産分科会、2010;GleasonとWhite, 2019)。

本稿では、畜産物の持つタンパク質の質の高さ、家畜の人間が利用できない飼料資源の利活用、最適な畜産物の消費の在り方などに注目し、畜産の必要性と重要性を再認識する視点から、最近の世界の研究動向について紹介したい。

一方で、世界中の多くの人々の畜産物に対するニーズは大きく、その摂取は必要不可欠なものと考えられる。人類の起源を振り返ると、人類は肉食と結びついて進化してきたと言われている(Gupta, 2016)。また栄養学的に見ても、食肉は良質のタンパク質やビタミン類(ビタミンB1、B2、B6やB12)、鉄分や亜鉛などの栄養素に富み、また牛肉や牛乳など反すう動物のウシ由来の畜産物には健康に良いとされる共役リノール酸が含まれている(日本学術会議食料科学委員会畜産分科会、2010;GleasonとWhite, 2019)。

本稿では、畜産物の持つタンパク質の質の高さ、家畜の人間が利用できない飼料資源の利活用、最適な畜産物の消費の在り方などに注目し、畜産の必要性と重要性を再認識する視点から、最近の世界の研究動向について紹介したい。

2 タンパク質の質の評価指標

タンパク質は人間の食料の中で最も重要な栄養素の一つで、人の成長や健康に深く関わっている。畜産物に含まれている動物性タンパク質は、植物性食品に含まれている植物性タンパク質と比べて、その質において勝っているとされている。

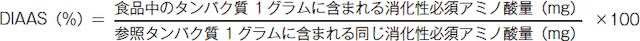

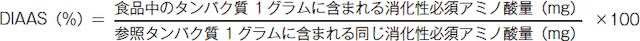

タンパク質の質を評価するための指標として、国連食糧農業機関(FAO)が作成したのが消化性必須アミノ酸スコア(DIAAS:digestible indispensable amino acid score)である(FAO, 2013)。この指標は、従来使われてきたタンパク質消化性補正アミノ酸スコア(PDCAAS:protein digestibility corrected amino acid score)の難点を解消するため新たに作成されたもので、以下の通り算出される。

参照タンパク質のアミノ酸量は生後6カ月から3歳までの子どもの必須アミノ酸必要量である。

表1は、家畜へのタンパク質の供給源となっている飼料と畜産物について、DIAASの値を比較したものである。総じて動物性タンパク質の質は植物性のものよりも高く、乳や肉のような畜産物の数値は、植物の中でもタンパク質が豊富な大豆よりもさらに高い。

タンパク質の質を評価するための指標として、国連食糧農業機関(FAO)が作成したのが消化性必須アミノ酸スコア(DIAAS:digestible indispensable amino acid score)である(FAO, 2013)。この指標は、従来使われてきたタンパク質消化性補正アミノ酸スコア(PDCAAS:protein digestibility corrected amino acid score)の難点を解消するため新たに作成されたもので、以下の通り算出される。

参照タンパク質のアミノ酸量は生後6カ月から3歳までの子どもの必須アミノ酸必要量である。

表1は、家畜へのタンパク質の供給源となっている飼料と畜産物について、DIAASの値を比較したものである。総じて動物性タンパク質の質は植物性のものよりも高く、乳や肉のような畜産物の数値は、植物の中でもタンパク質が豊富な大豆よりもさらに高い。

3 食料と飼料の競合問題

ウシは、人間が利用できない牧草や野草を栄養的価値の高い肉や乳に変換してくれる。OltjenとBeckett(1996)は、人間が食料として利用できる飼料の可食部分に含まれるエネルギー(以下「可食エネルギー」という)やタンパク質(以下「可食タンパク質」という)に対する、肉や乳に含まれるエネルギーやタンパク質の比を指標とすることで、本当の意味でのウシの飼料利用効率を測定できると考えた。5765kgの飼料を摂取し8601kgの乳を生産している搾乳牛の例では、生産された乳の持つエネルギーを5917Mcal(メガカロリー)(乳8601kg×可消化エネルギー濃度:1kg当たり0.688Mcal)、摂取した飼料のうち大麦(飼料の9.3%)とトウモロコシサイレージ(飼料の35.2%)を可食部分とし、大麦の可食エネルギー1555Mcal(0.093×可消化エネルギー濃度:同2.9Mcal×5765kg)とトウモロコシサイレージの可食エネルギー2905Mcal(乾物割合0.45×0.35×可消化エネルギー濃度:同3.2Mcal×5765kg)の和である4460Mcalを飼料の可食エネルギーと見積もり、可食エネルギー利用効率を133%(5917Mcal/4460Mcal)と試算した。つまりこの搾乳牛は、人間が食料として利用できる飼料のエネルギーに対して1.33倍のエネルギーを乳として生産していることになる。この研究では、搾乳牛のみならず更新牛や乾乳牛も含めた酪農全体の可食エネルギー利用効率を128%、可食タンパク質利用効率を275%と試算している。

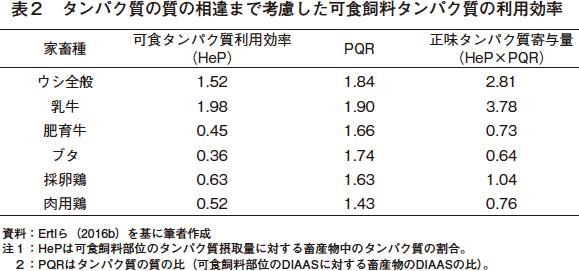

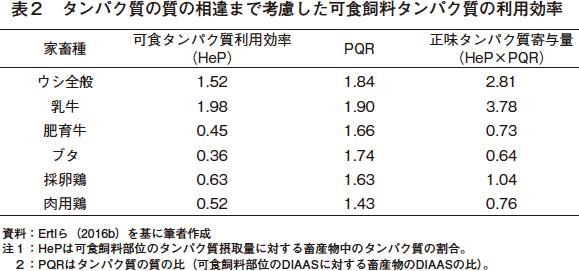

飼料と畜産物のタンパク質の質の相違を考慮するために、表1で示したDIAASを用いて可食タンパク質の利用効率を調べた研究がある(表2)。この研究では、人間の食料として利用できる可食飼料中のタンパク質量に対する畜産物のタンパク質量の比を示すHeP(Human-edible feed conversion efficiencies for protein)に、可食飼料のタンパク質の質に対する畜産物のタンパク質の質の高さを表すPQR(protein quality ratio:可食飼料のDIAASに対する畜産物のDIAASの比)を乗じた正味タンパク質寄与量(HeP×PQR)を試算している。正味タンパク質寄与量が1.0より大きい場合、飼料より畜産物の方が、ヒトが必要とする質のタンパク質をより効率的に供給できることを示しているが、乳牛や採卵鶏では1.0を超えている(表2)。最近、1kgの動物性タンパク質の摂取は6kgの植物性タンパク質の摂取に相当することを理由に、畜産物の摂取を非難するような意見がよく聞かれるが、表2で示されているように、タンパク質の質を考慮すればどの畜産物でもそのような極端な結果にはなっておらず、このような意見はミスリードをもたらすことを知っておくべきである。

飼料と畜産物のタンパク質の質の相違を考慮するために、表1で示したDIAASを用いて可食タンパク質の利用効率を調べた研究がある(表2)。この研究では、人間の食料として利用できる可食飼料中のタンパク質量に対する畜産物のタンパク質量の比を示すHeP(Human-edible feed conversion efficiencies for protein)に、可食飼料のタンパク質の質に対する畜産物のタンパク質の質の高さを表すPQR(protein quality ratio:可食飼料のDIAASに対する畜産物のDIAASの比)を乗じた正味タンパク質寄与量(HeP×PQR)を試算している。正味タンパク質寄与量が1.0より大きい場合、飼料より畜産物の方が、ヒトが必要とする質のタンパク質をより効率的に供給できることを示しているが、乳牛や採卵鶏では1.0を超えている(表2)。最近、1kgの動物性タンパク質の摂取は6kgの植物性タンパク質の摂取に相当することを理由に、畜産物の摂取を非難するような意見がよく聞かれるが、表2で示されているように、タンパク質の質を考慮すればどの畜産物でもそのような極端な結果にはなっておらず、このような意見はミスリードをもたらすことを知っておくべきである。

4 持続可能な畜産物の摂取量

近年、欧州の研究者を中心として、持続可能な社会を実現するために必要な畜産物の摂取量が検討されている。この背景には、前述の食料と飼料の競合問題がある。2050年には世界の人口は約100億人に達すると予想されており、将来の食料問題を回避するためには、作物を生産できる農用地での飼料生産を可能な限り減らし、飼料用には農業副産物や食品製造副産物を積極的に利用することで、まずは人間の栄養素必要量を満たすようにする必要があると指摘されている。

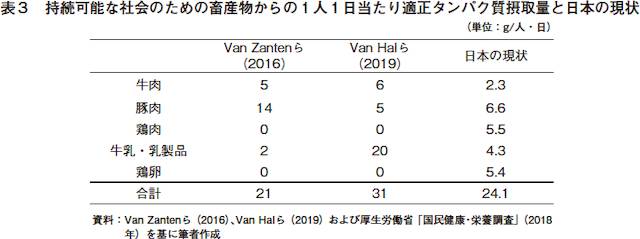

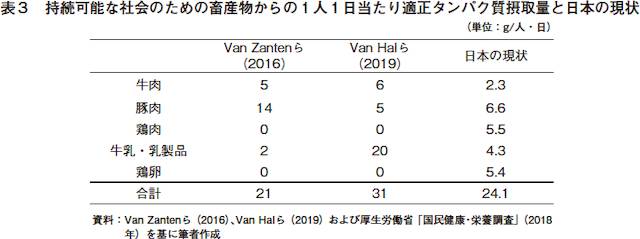

表3はそのような条件下での持続可能なタンパク質摂取量を試算したものである。Van Zantenら(2016)の研究ではそのようなタンパク質摂取量は1人1日当たり21gにすべきと述べている。またVan Halら(2019)の研究では1人1日当たりの持続可能な畜産物由来タンパク質摂取量は31gと試算され、その内訳は乳からが20g、豚肉からが5g、乳牛由来の牛肉からが6gで、人間の食料と競合する飼料しか給与できないニワトリからの鶏肉や鶏卵は摂取できず、牛肉は乳生産を主とする乳牛から供給し、飼料利用効率の低い肉牛からの生産はできないという結果が得られている。一方、わが国のタンパク質摂取量を表3に併記したが、2018年の「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)によると、20歳以上の1人1日当たりのタンパク質摂取量は71.8g、そのうちの動物性タンパク質摂取量は39.2gで、全体のタンパク質摂取量の約55%となっている。この数値には水産物なども含まれているので、畜産物のみで見ると、1人1日当たりのタンパク質摂取量は牛肉から2.3g、豚肉から6.6g、鶏肉から5.5g、牛乳・乳製品から4.3g、鶏卵から5.4gとされ、合計で24.1gにとどまり、Van Zantenら(2016)の21gとVan Halら(2019)の31gの中間の数値であった。このことから、日本人の畜産物からのタンパク質摂取量は、まさに欧州で議論されている持続可能な畜産物の摂取量に相当していることが分かる。最近、日本人の食生活が世界から高く評価されているが、畜産物からのタンパク質摂取についても世界に誇れるレベルであると言えよう。

表3はそのような条件下での持続可能なタンパク質摂取量を試算したものである。Van Zantenら(2016)の研究ではそのようなタンパク質摂取量は1人1日当たり21gにすべきと述べている。またVan Halら(2019)の研究では1人1日当たりの持続可能な畜産物由来タンパク質摂取量は31gと試算され、その内訳は乳からが20g、豚肉からが5g、乳牛由来の牛肉からが6gで、人間の食料と競合する飼料しか給与できないニワトリからの鶏肉や鶏卵は摂取できず、牛肉は乳生産を主とする乳牛から供給し、飼料利用効率の低い肉牛からの生産はできないという結果が得られている。一方、わが国のタンパク質摂取量を表3に併記したが、2018年の「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)によると、20歳以上の1人1日当たりのタンパク質摂取量は71.8g、そのうちの動物性タンパク質摂取量は39.2gで、全体のタンパク質摂取量の約55%となっている。この数値には水産物なども含まれているので、畜産物のみで見ると、1人1日当たりのタンパク質摂取量は牛肉から2.3g、豚肉から6.6g、鶏肉から5.5g、牛乳・乳製品から4.3g、鶏卵から5.4gとされ、合計で24.1gにとどまり、Van Zantenら(2016)の21gとVan Halら(2019)の31gの中間の数値であった。このことから、日本人の畜産物からのタンパク質摂取量は、まさに欧州で議論されている持続可能な畜産物の摂取量に相当していることが分かる。最近、日本人の食生活が世界から高く評価されているが、畜産物からのタンパク質摂取についても世界に誇れるレベルであると言えよう。

5 おわりに

WhiteとHall(2017)は、米国の農業において家畜が存在しないと仮定した場合の、同国国民への栄養素の供給量と温室効果ガス産生への影響について試算し、植物由来の食料のみでは食品由来のカルシウム、ビタミンA、ビタミンB12などの重要な栄養素の供給が不足し、また温室効果ガスの産生量は28%程度削減できるが、現在の家畜由来の温室効果ガスに相当する量を完全に削減できるわけでないと報告している。少なくとも、単純に家畜の生産や畜産物の摂取を否定的に捉えるのではなく、さまざまな家畜生産の関わりを考慮した上で議論する必要があろう。

これからの畜産と畜産学に期待されているものは何だろうか。筆者は、第一に生産効率一辺倒ではなく、畜産由来の環境負荷を緩和するような持続可能な生産を目指すこと、第二に、急速な人口増加と経済発展が予想されるアジアの国々に対し、これまで同じモンスーン地帯で培ってきた畜産技術をもって支援すること、および第三に多様な消費者のニーズに応える畜産物の生産を目指すことでないかと考えている。このような方向へ畜産関係者が協力することで、新しい畜産と畜産学が芽生えるのではないかと期待している。

本稿では畜産の重要性を考える視点から、あくまで客観的な事実と科学的な知見に基づき論ずることに努めた。畜産関係者や畜産学のコミュニティーの中では畜産の必要性について議論されることはめったにないが、畜産学から離れたところでは畜産の必要性が真剣に議論されている。そのような専門外の研究者と議論するには、自らの研究分野の範囲内での知識や理論ではなかなか対応が難しく、専門性だけでなく、幅広い視点からの理論武装が必要である。本稿がそのような時の一助になれば幸いである。

参考資料

Alexander P.ら2017. Agricultural Systems 153:190-200.

Ertl P.ら 2016a. Animal 10:1883-1889.

Ertl P.ら2016b. Journal of Land Management, Food and Environment 67(2):91-103.

FAO. 2013. Dietary Protein Quality Evaluation in Human Nutrition-Report of an FAO expert consultation. Food and Nutrition paper 51, FAO, Rome, Italy

Gleason CBとWhite RR. 2019. Journal of Animal Science 97:4010-4020.

Gupta S. 2016. Clever eating. Nature 531:S12-S13.

日本学術会議・食料科学委員会畜産分科会. 2010. 畜産のはたす役割(食肉、乳、卵、蜂蜜).

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/2-0202.pdf

Oltjen JWとBeckett JL. 1996. Role of ruminant livestock in sustainable agricultural systems. Journal

of Animal Science 74:1406-1409.

Van Hal O.ら. 2019. Journal of Cleaner Production 219:485-496.

Van Zanten HHEら. 2018. Global Change Biology 24:4185-4194.

Van Zanten HHE. ら2016. Animal 10:547-549.

White RRとHall MB. 2017. Proceedings of National Academic Science 114: E10301-E10308.

(プロフィール)

1982年 3月 京都大学農学部畜産学科(家畜育種学)卒業

1984年 3月 京都大学大学院農学研究科修士課程熱帯農学専攻 修了

1987年 3月 京都大学大学院農学研究科博士課程熱帯農学専攻 単位取得

1987年 4月 日本学術振興会特別奨励研究員

1988年 9月 京都大学農学博士

1990年10月 龍谷大学経済学部 専任講師

1993年 4月 龍谷大学経済学部 助教授

2001年10月から現職

これからの畜産と畜産学に期待されているものは何だろうか。筆者は、第一に生産効率一辺倒ではなく、畜産由来の環境負荷を緩和するような持続可能な生産を目指すこと、第二に、急速な人口増加と経済発展が予想されるアジアの国々に対し、これまで同じモンスーン地帯で培ってきた畜産技術をもって支援すること、および第三に多様な消費者のニーズに応える畜産物の生産を目指すことでないかと考えている。このような方向へ畜産関係者が協力することで、新しい畜産と畜産学が芽生えるのではないかと期待している。

本稿では畜産の重要性を考える視点から、あくまで客観的な事実と科学的な知見に基づき論ずることに努めた。畜産関係者や畜産学のコミュニティーの中では畜産の必要性について議論されることはめったにないが、畜産学から離れたところでは畜産の必要性が真剣に議論されている。そのような専門外の研究者と議論するには、自らの研究分野の範囲内での知識や理論ではなかなか対応が難しく、専門性だけでなく、幅広い視点からの理論武装が必要である。本稿がそのような時の一助になれば幸いである。

参考資料

Alexander P.ら2017. Agricultural Systems 153:190-200.

Ertl P.ら 2016a. Animal 10:1883-1889.

Ertl P.ら2016b. Journal of Land Management, Food and Environment 67(2):91-103.

FAO. 2013. Dietary Protein Quality Evaluation in Human Nutrition-Report of an FAO expert consultation. Food and Nutrition paper 51, FAO, Rome, Italy

Gleason CBとWhite RR. 2019. Journal of Animal Science 97:4010-4020.

Gupta S. 2016. Clever eating. Nature 531:S12-S13.

日本学術会議・食料科学委員会畜産分科会. 2010. 畜産のはたす役割(食肉、乳、卵、蜂蜜).

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/2-0202.pdf

Oltjen JWとBeckett JL. 1996. Role of ruminant livestock in sustainable agricultural systems. Journal

of Animal Science 74:1406-1409.

Van Hal O.ら. 2019. Journal of Cleaner Production 219:485-496.

Van Zanten HHEら. 2018. Global Change Biology 24:4185-4194.

Van Zanten HHE. ら2016. Animal 10:547-549.

White RRとHall MB. 2017. Proceedings of National Academic Science 114: E10301-E10308.

(プロフィール)

1982年 3月 京都大学農学部畜産学科(家畜育種学)卒業

1984年 3月 京都大学大学院農学研究科修士課程熱帯農学専攻 修了

1987年 3月 京都大学大学院農学研究科博士課程熱帯農学専攻 単位取得

1987年 4月 日本学術振興会特別奨励研究員

1988年 9月 京都大学農学博士

1990年10月 龍谷大学経済学部 専任講師

1993年 4月 龍谷大学経済学部 助教授

2001年10月から現職