ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > スマート畜産の現状と展開

宇都宮大学 農学部 教授 池口 厚男

【要約】

農業分野のDX化は、農林水産省を中心に「スマート農業」という呼称のもとに研究プロジェクト事業など多くの取り組みが進められている。スマート農業のメリットは、生産性の向上、消費行動の変化への対応などの他に環境負荷低減にも資する点が挙げられる。スマート化が進む畜産分野では多くの製品が開発され、作業の自動化だけでなく、センシング機能を装備してさまざまな情報を収集しデータの連携を目指すものも多い。畜種によってスマート化の度合いは異なるが、今後は収集したデータを共有しさらに利活用できる仕組み作りが進んでいくものと思われる。

1 はじめに

スマート農業という言葉が日本で聞こえ始めてからおおよそ4、5年が経過している。以前には類似の考え方では精密農法(Precision Farming)と呼ばれたものがあった。欧州では、Precision Livestock Farming (PLF)と言われている。畜産分野においては畜産DX(Digital Transformation)、あるいはデジタル畜産と呼称する場合もあり、それらの定義は類似している。目的とするところは生産性の向上と持続可能な経営である。これらはシステムと捉えたときの考え方に新たな転換点をもたらしていると思われる。技術的な側面としてはICT(情報通信技術)、IoT(モノのインターネット)がツールとして導入され、多くのデータに基づいて営農を行うデータ駆動型農業が日本で言うところのスマート農業である。スマート畜産が提唱される前から搾乳ロボットを始め、環境制御(換気制御)、給餌、給水、ふん尿処理などの自動化が進められており、畜産分野は、日本農業の中では最もICT化、スマート化が進んでいる分野である。

ここ数年さらにICTを導入した新たな技術による飼養管理などの進展が見られており、本報ではそれらを整理するとともに、今後の展開方向について言及する。

ここ数年さらにICTを導入した新たな技術による飼養管理などの進展が見られており、本報ではそれらを整理するとともに、今後の展開方向について言及する。

2 背景

国の政策としてデジタル化が推進されており、第5期科学技術基本計画でサイバー(仮想)空間とフィジカル(現実)空間とを融合した社会の実現を目指したSociety 5.0が提唱された。周知の通り、IT(情報技術)の導入が遅れている農業分野では、農林水産省を中心に「スマート農業」という呼称のもとに技術開発のための研究プロジェクト事業や導入のための多くの実証事業、補助事業が進められている。農林水産省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/)に基本政策の一つとしてまとめられている。農業分野とは関係のなかったメーカー、ICTベンダーなどの多くの企業が畜産に参入してきているが、工業やサービス業の分野ではDXとして、農業より先行してその波がすでに押し寄せている。経済産業省はDXについて、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること(2018年)」と定義している。DX化のメリットとして、生産性の向上、消費行動の変化への対応、事業継続計画の充実が挙げられており、現在のコロナ禍における労働、消費形態、サプライチェーンの変化への対応にも期待される。農業分野においても農業の抱える課題や上記メリットを勘案すればここで言うDX化が一つのアプローチであることは明確であろう。日本農業の環境政策の一つである「みどりの食料システム戦略」の中にもスマート農業は位置付けられており、スマート畜産は生産性だけではなく、環境負荷低減にも資する技術である。

一方、世界的にはCircular Economy(循環型経済)、Bio Economyが提唱されており、生産の持続性に向けて資源・エネルギーの有効利用、環境負荷低減やDX化に向けたプラットホームなどの技術開発が進んでいる。日本の畜産においても多くの個別要素技術のICT化によって収集される多様で大容量のデータ、生産現場だけではなく処理・加工や流通も含めたステークホルダー全体からのデータなど、これらのビッグデータを統合、利活用することが望まれており、Bio Economyに対応した生産システムを構築することが可能であると考えられる。

現状では、世界的にさまざまな多数のICTを導入した個別要素技術の製品(類似なものが多い)や、試作品が世に出ているが、本格的に普及しているものは少なく、試験農場での使用にとどまっている物が多い。他方、個別要素技術ではなくステークホルダーのデータ連携を目指したシステム開発も行われている。

一方、世界的にはCircular Economy(循環型経済)、Bio Economyが提唱されており、生産の持続性に向けて資源・エネルギーの有効利用、環境負荷低減やDX化に向けたプラットホームなどの技術開発が進んでいる。日本の畜産においても多くの個別要素技術のICT化によって収集される多様で大容量のデータ、生産現場だけではなく処理・加工や流通も含めたステークホルダー全体からのデータなど、これらのビッグデータを統合、利活用することが望まれており、Bio Economyに対応した生産システムを構築することが可能であると考えられる。

現状では、世界的にさまざまな多数のICTを導入した個別要素技術の製品(類似なものが多い)や、試作品が世に出ているが、本格的に普及しているものは少なく、試験農場での使用にとどまっている物が多い。他方、個別要素技術ではなくステークホルダーのデータ連携を目指したシステム開発も行われている。

3 スマート畜産技術の類型

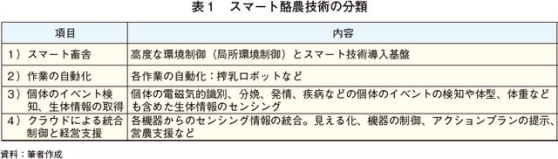

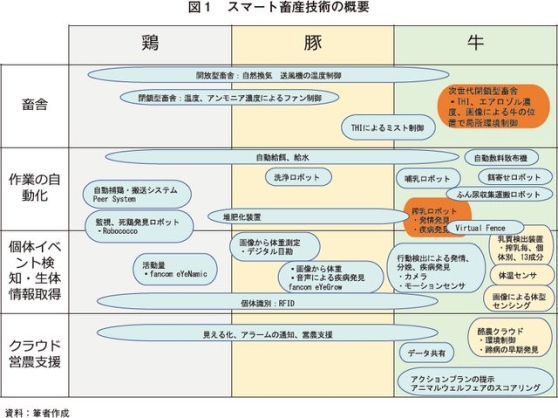

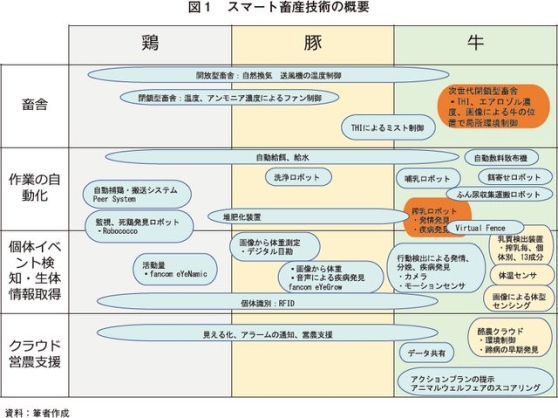

畜種は大きく3種、生産物では5種類あり、対象生産物ごとにスマート畜産技術を分類することもできるが、横断的に共通する部分も多いため、筆者は独自に表1の通り4種類に分類した。開発中の技術も含め、多くの技術が農林水産省のスマート農業技術カタログ(注)に紹介されているが、このカタログで用いられている分類とは異なる。

(注) スマート農業技術カタログ(畜産):https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smartagri_catalog_chikusan.html

表1における項目1)は畜舎である。日本の畜産は飼養形態として舎飼いが圧倒的に多く、一生を畜舎の中で過ごす家畜も少なくないため、畜舎内環境を家畜にとって快適なものにしなければならない。また、人間側からは畜舎の中で作業を行うので、作業の効率性を考えなければならない。家畜飼養というと栄養管理、繁殖管理に目が行きがちであるが、筆者は畜舎が最も重要で、基盤となる項目であると考えている。項目2)は作業の自動化である。顕著な例としては酪農における搾乳ロボットが挙げられる。担い手、労働力不足が課題の日本農業においては、省力化のための自動機器の導入が重要である。最近では人が行う作業を単に自動化するだけではなく、センシング機能を装備してさまざまな情報を収集している。これらは専用管理ソフトと連携して、自動機器の制御にフィードバックされる。あるいはクラウドと連携する場合もある。項目3)は個体のイベント検知で、主に個体から生体情報を取得する。個体の電磁気的識別、体重、体型のセンシング、発情、分娩、疾病の早期発見というものである。中小家畜に対して個体別にこれらを行うことのコストと効果については議論のあるところである。養牛に関しては、この方向で進んでいる。項目4)はクラウドによる統合制御と経営支援である。現状では項目2)、3)の技術からクラウドにデータが収集されて、アラート通知やデータの見える化などが行われている。

上述の分類で畜種別に具体的にスマート畜産技術を外観したものが図1となる。すべてを網羅しきれていないが、おおむねの現状は概観できる。これらから養牛に関する技術が多数あることがわかる。費用対効果という観点から現状では養牛が他の畜種よりも多くのコストをかけられることが大きな要因であると思われる。

(注) スマート農業技術カタログ(畜産):https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smartagri_catalog_chikusan.html

表1における項目1)は畜舎である。日本の畜産は飼養形態として舎飼いが圧倒的に多く、一生を畜舎の中で過ごす家畜も少なくないため、畜舎内環境を家畜にとって快適なものにしなければならない。また、人間側からは畜舎の中で作業を行うので、作業の効率性を考えなければならない。家畜飼養というと栄養管理、繁殖管理に目が行きがちであるが、筆者は畜舎が最も重要で、基盤となる項目であると考えている。項目2)は作業の自動化である。顕著な例としては酪農における搾乳ロボットが挙げられる。担い手、労働力不足が課題の日本農業においては、省力化のための自動機器の導入が重要である。最近では人が行う作業を単に自動化するだけではなく、センシング機能を装備してさまざまな情報を収集している。これらは専用管理ソフトと連携して、自動機器の制御にフィードバックされる。あるいはクラウドと連携する場合もある。項目3)は個体のイベント検知で、主に個体から生体情報を取得する。個体の電磁気的識別、体重、体型のセンシング、発情、分娩、疾病の早期発見というものである。中小家畜に対して個体別にこれらを行うことのコストと効果については議論のあるところである。養牛に関しては、この方向で進んでいる。項目4)はクラウドによる統合制御と経営支援である。現状では項目2)、3)の技術からクラウドにデータが収集されて、アラート通知やデータの見える化などが行われている。

上述の分類で畜種別に具体的にスマート畜産技術を外観したものが図1となる。すべてを網羅しきれていないが、おおむねの現状は概観できる。これらから養牛に関する技術が多数あることがわかる。費用対効果という観点から現状では養牛が他の畜種よりも多くのコストをかけられることが大きな要因であると思われる。

4 具体的な技術の現状

各畜種の具体的なスマート畜産技術を「3 スマート畜産技術の類型」で示した分類に従って、主に製品化されているものを紹介する。

4−1 養牛

(1)畜舎

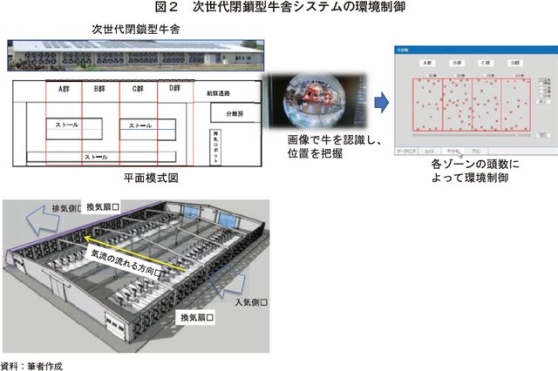

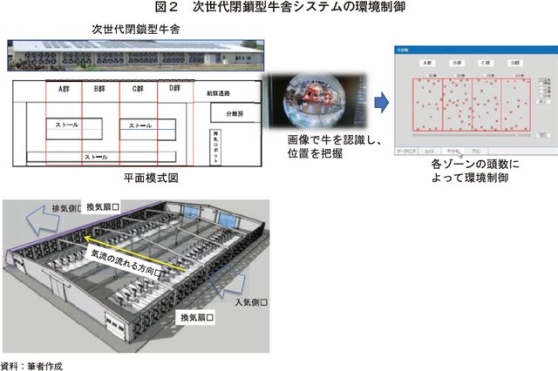

農林水産省のスマート農業技術カタログにも登録され、スマート技術を謳 った畜舎としては、「次世代閉鎖型牛舎システム」がある(図2)。これは筆者らの研究グループが開発し、大手メーカーが販売している。さまざまな媒体で紹介されており、現在日本でも10カ所以上で建設されているが、日本では珍しい閉鎖型牛舎である。最も多くの酪農家が課題として挙げるのが夏季の熱ストレスによる乳量の著しい低下である。閉鎖型搾乳牛舎は暑く、暗く、日本には不適切というイメージがある。このため、日本では開放型牛舎がほとんどであり、冬季にカーテンによって開口部を閉鎖する。軒・棟を高くし、開口部を大きく取ることで換気量を多くし、牛舎内を涼しくしようとしているが、実際は多数の送風機が梁 から下がっている。これはいくら開口部を大きくしても牛への熱ストレスが低減できないからである。次世代閉鎖型牛舎システムは閉鎖型の強制換気による対流熱伝達(注)で多くの熱を牛から奪い、かつ、気流の制御を容易にして横断方向に気流を流すLPCV(Low Profile Cross Ventilation)方式が採用されている。牛舎の長手方向にゾーンを分割し、ゾーンごとの局所環境制御を可能とした(図2)。制御は夏季の温熱指標(THI)と画像によって牛を識別し、ゾーン内での牛の頭数によってゾーンごとに環境を制御する。また、冬期はエアロゾル濃度による制御が可能である。従来の開放型の暑熱対策と比較し、夏季の乳量の減少が抑えられている。加えて、閉鎖型牛舎のメリットとしては、鳥獣が牛舎内に侵入できず、白血病の媒介となる吸血昆虫も侵入しづらい。さらに牛舎からの排気空気の位置が特定されるので、バイオフィルターなどによる臭気対策が取りやすいことが挙げられる。一般社団法人全日本畜産経営者協会が2019年に報告したスマート畜産に関するアンケート調査では、畜舎環境制御に関するニーズが第二位であり、他の畜種でも一番目あるいは二番目に期待されている技術である。開放型牛舎においては、近年THIを指標として細霧機と送風機の制御システムが見られる。環境制御というと制御対象機器は送風機、換気扇と細霧機などが中心になるが、換気空間構造としての畜舎を捉えた技術は少ないのが現状である。

(注) 空気中や水中などで、流れに乗って熱エネルギーが移動する現象。

(2)作業の自動化

ア 飼料生産

土地利用型の作物で開発されているスマート技術と基本構成は同じである。「(4)クラウド」の項目も含まれてしまうが、ドローン利用による圃場 監視(雑草、栽植密度、栄養価の定量化など)技術、これらの情報をクラウドで統合、解析して、ロボットトラクタで作業を実施する流れとなる。収量予測も含め、圃場管理者の意思決定支援に使用される。これらの一連のシステムは実証試験段階である。

イ 給餌関連

酪農においては給餌(飼料の調理・給与、給水)が作業時間の約20%を占めており、これを自動化する意義は大きい。自動給餌機はつなぎ飼い方式、放し飼い方式の両方に機器が使用されており、牛舎レイアウトに対応して導入が可能である。搾乳機(あるいは搾乳ロボット)からの乳量データと連携することで乳量から算出される給餌量とその結果としての乳量で精密な栄養管理が可能となる。

このほか、餌寄せ作業に対して自律走行し、障害物などを避ける機能を備えた餌寄せロボットが海外のメーカーから多数販売されている(写真1)。餌を寄せるだけではなく、残飼量を計測してそのデータをクラウドにアップする機能を持ったロボットもある。残飼量のデータが得られれば前述の給餌量と連携して精密な栄養管理の実現が可能となる。

ウ 搾乳

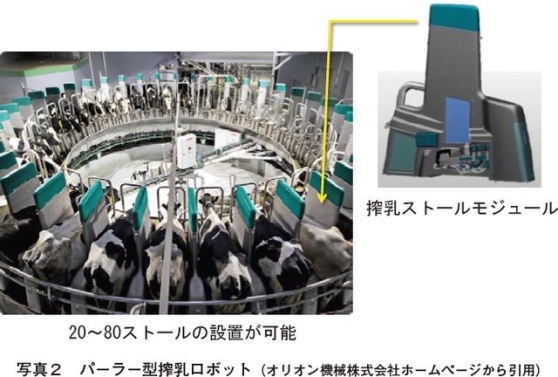

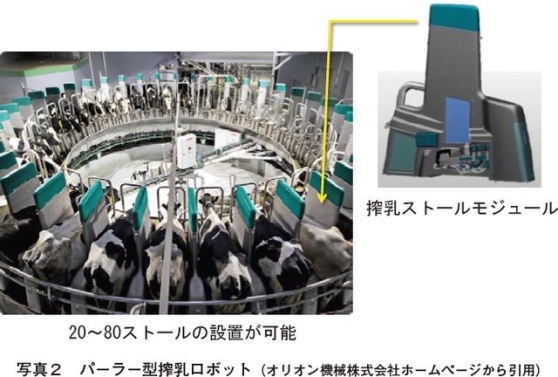

スマート畜産の先導的な機器として搾乳ロボットがある。日本では約1200台以上導入されていると言われている。大きくは牛訪問型と機械訪問型に分類され、前者は放し飼い方式、後者はつなぎ飼い方式に対応している。よく日本で見られる搾乳ロボットは牛訪問型である。1台で50〜60 頭の搾乳が可能で、飼養規模に対応して導入台数を増やしていく。おおむね500頭規模までの農場が対象となる。それ以上の3000頭規模までではパーラー型と呼ばれる製品があり、近年導入され始めている。これはロータリーパーラーに対応したものである。特にGEA社の製品は搾乳ユニットと装着ロボットが一体となったユニットを各ストールに設置している(写真2)。

搾乳ロボットは搾乳作業の自動化に加え、牛から体温、BCS(ボディ・コンディション・スコア)、体重、歩数、動作行動などのさまざまな生体情報を収集する場となっている。また、搾乳される乳量、乳成分からも発情、疾病などに関する情報をリアルタイムで得ることができる。筆者の研究グループが実施したスマート農業実証プロジェクト 「次世代閉鎖型搾乳牛舎とロボット、ICTによる省力化スマート酪農生産の実証」では、近赤外センサーを用いて搾乳毎、個体別にリアルタイムで九つの乳成分を取得するシステムを開発した。

エ 哺乳

哺乳牛を群管理する集団哺育施設に設置する哺乳ロボットが従来からある。ドリンクステーションに哺乳牛が侵入すると、個体識別をして個体毎に設定された量を哺乳する。

一方、つり下げ型の哺乳装置がレールで移動して哺乳牛に個別に哺乳する方式が近年導入され始めている。哺乳牛を群管理するのか、個体管理するのかの考え方でどちらを導入するかが分かれる。

オ ふん尿処理他

畜舎からふん尿を搬出する自動機器にはスクレーパーが従来からあるが、フリーストール牛舎用にふん尿収集搬出ロボットが数社から市販されている。牛通路を設定時間になると自律走行してふん尿を胴体のタンクに回収し、所定の場所に運んで放出する(写真3)。

ふん尿処理では堆肥化処理において自動堆肥化装置が従来からある。ロータリ式、スクリュ式、クレーン式の開放型撹拌 施設がある。また、養豚で多く導入されている密閉縦型堆肥化装置は養牛でも導入が進んでいる。

フリーストール牛舎における自動敷料散布機が市販され、導入が始まっている(写真4)。敷料の交換は搾乳時に重機を使って熟練の操作で短時間に行なわなければならない。搾乳ロボットで搾乳を行っている場合は、交換に工夫が必要となる。これらに対して自動敷料散布機は散布の省力化に有効である。

放牧においては、ニュージーランドのHalter社がバーチャルフェンスを開発した(図3)。GPSシステムを使用した追跡可能なスマートカラーセンサー(太陽電池式牛用首輪)を装着し、音と振動で牛を誘導するシステムである。アプリ上で設定したバーチャルフェンスを越えないようにセンサーで誘導することが可能でスマートフォンやタブレットで牛の位置がわかり、操作ができる。

(3)個体イベント検知・生体情報の取得

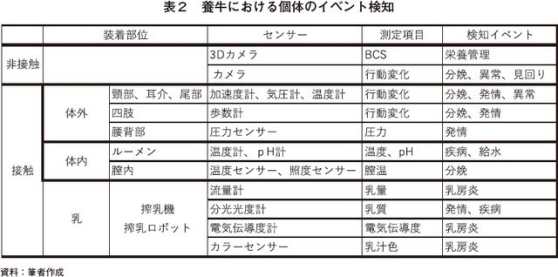

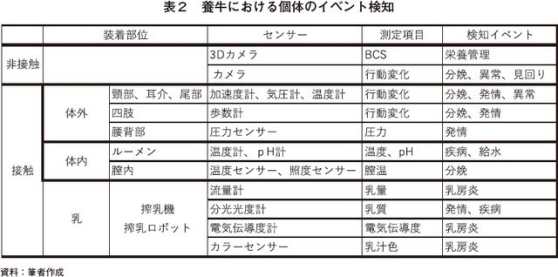

個体の分娩、発情、疾病発見に関するセンシング技術が海外の製品も合わせて多数が市販されている。分類をまとめたものを表2に示す。メーカー数で最も多い製品は加速度計を頸 部に装着し、行動(反すう、起立、横臥 、歩行、休息など)をAI(人工知能)により識別して、行動変化からイベントを検知するものである。養牛では肉用牛よりも乳用牛に対する製品が多く市場に出ている。肉用牛では分娩を対象とした製品が多く、センシングでは画像により分娩、異常検知を行う製品が販売されている。これらは異常を検知するとアラートを作業者に通知する。作業者に対応方法を提示する製品はほとんどない。精度に関しては各メーカーが独自の値を公表している場合もあるが、不明確であることが多い。

表2に記載されているイベント検知製品ではセンサーと営農、経営まで発展させたクラウドを対にして提供している場合がある。また、表2の個別センサーの情報だけではなく、他のセンシング情報と合わせて、イベント検知の精度を上げるシステムも販売されている。このような場合はクラウドで各情報を統合して解析を行っている。

(4)クラウドによる統合制御と経営支援

イベント検知の製品では、センシング機器と同時に飼養管理を統合したクラウドシステムが付随している。これに経営的な支援も組み込んだシステムもある。通常は(1)から(3)で得られたデータを統合して、「見える化」を行っている。データの収集は実現できているので、「どのデータをどのように活用するか」がこれからの課題であると思われる。クラウドから直接機器を制御している製品はほとんど見られない。欧州では単にデータの閲覧だけではなく、作業者に対応方法を提示する製品もある。

4−2 養豚

養牛ほど多種の製品が販売されていないので、主な技術について述べる。

(1)畜舎

特に畜舎に関わる環境制御では新規の技術は少ない。閉鎖型豚舎では換気システムとの関係で入排気口の位置関係によってさまざまな形の豚舎がある。暑熱対策に対して効果があるトンネル換気方式の豚舎が普及しており、舎内の温度によって換気扇のON−OFFやインバーター制御で換気量を調整している。他に、悪臭問題を背景としてアンモニア濃度を因子とした環境制御システムがある。

(2)作業の自動化

給餌・給水に関しては従来から自動化されている。オールアウト後の豚舎内を清掃するロボットが市販されている(写真5)。また、母豚の群飼いに対応した給餌システムが海外の会社から販売されている。

(3)個体イベント検知・生体情報の取得

(3)個体イベント検知・生体情報の取得

養豚業においては、体重測定の省力化というニーズが高いので、体重測定に関する技術がある。その一つに「デジタル目 勘 」という製品がある。豚の画像を専用のハンディデバイスで撮影すると誤差4.5%以内で体重や推定枝肉量が表示される。他にも国内で画像から体重推定する技術が発表されているが、「デジタル目勘」が最も普及している。オランダのFancom社は肥育豚房の上部に3Dカメラを設置し、体型から豚の体重を推定するシステムを販売している。疾病の発見でも同社は、咳の音声を識別し、異常を通知するシステムを販売している。日本でもくしゃみ、咳の音声識別や画像から疾病を発見する技術開発は進められている。養豚では個体管理にかけられるコストが牛よりも格段に低く、飼養形態も生育ステージで異なるのでイベント検知の考え方を牛の場合と変える必要がある。

(4)クラウドによる統合制御と経営支援

生産現場のリアルデータをクラウドにアップして解析し、飼養管理にフィードバックする統合的なシステムは販売されていない。経営支援システムに関しては養豚経営者だけではなく獣医師、飼料メーカーなどのステークホルダーを取り込んだシステムが市販されている。

4−3養鶏

養鶏では肉用鶏と採卵鶏で飼養形態が異なるが、飼養羽数が多いので作業の自動化はスマート畜産が提唱される前から進んでいる。

(1)畜舎

地鶏以外は養鶏業の大規模化が進んでおり、鶏舎も閉鎖型のトンネル換気が多い。THIやアンモニア濃度を因子とした環境制御システムが開発されている。

(2)作業の自動化

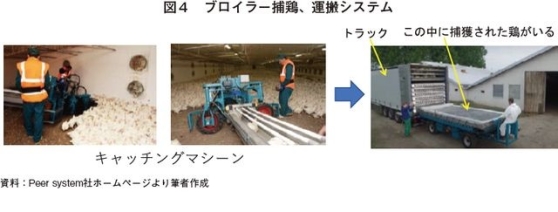

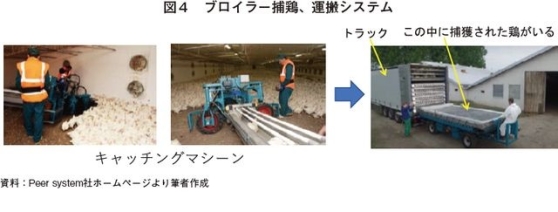

給餌、給水、ふん尿搬出、鶏卵の回収、選別、梱包の自動化はすでに行われている。ブロイラーにおける捕鶏は人力で行っているところも多いが、オランダのPeer system社はブロイラーの捕鶏、と場への搬送システム、搬送車の洗浄システムなどの作業の自動化の機器を販売している(図4)。

(3)個体イベント検知・生体情報の取得

前述のFancom社がブロイラー鶏舎において天井カメラの画像で鶏の群としての活動量を計測して飼養管理に反映させるeYeNamicというシステムを販売している。

養鶏の場合は飼養個体数が多いので、個体のイベント検知というよりは群としてのイベントを検知し飼養管理に生かす方が費用対効果は大きいと考えられる。

(4)クラウドによる統合制御と経営支援

養鶏管理ソフトは従来から販売されているが、飼養管理のリアルデータを収集してクラウド上で解析、機器の制御、営農に活用するアプリは販売されていない。前述のFancom社が画像による鶏の活動量センシングに連携した営農支援システムを販売している。

4−1 養牛

(1)畜舎

農林水産省のスマート農業技術カタログにも登録され、スマート技術を

(注) 空気中や水中などで、流れに乗って熱エネルギーが移動する現象。

(2)作業の自動化

ア 飼料生産

土地利用型の作物で開発されているスマート技術と基本構成は同じである。「(4)クラウド」の項目も含まれてしまうが、ドローン利用による

イ 給餌関連

酪農においては給餌(飼料の調理・給与、給水)が作業時間の約20%を占めており、これを自動化する意義は大きい。自動給餌機はつなぎ飼い方式、放し飼い方式の両方に機器が使用されており、牛舎レイアウトに対応して導入が可能である。搾乳機(あるいは搾乳ロボット)からの乳量データと連携することで乳量から算出される給餌量とその結果としての乳量で精密な栄養管理が可能となる。

このほか、餌寄せ作業に対して自律走行し、障害物などを避ける機能を備えた餌寄せロボットが海外のメーカーから多数販売されている(写真1)。餌を寄せるだけではなく、残飼量を計測してそのデータをクラウドにアップする機能を持ったロボットもある。残飼量のデータが得られれば前述の給餌量と連携して精密な栄養管理の実現が可能となる。

ウ 搾乳

スマート畜産の先導的な機器として搾乳ロボットがある。日本では約1200台以上導入されていると言われている。大きくは牛訪問型と機械訪問型に分類され、前者は放し飼い方式、後者はつなぎ飼い方式に対応している。よく日本で見られる搾乳ロボットは牛訪問型である。1台で50〜60 頭の搾乳が可能で、飼養規模に対応して導入台数を増やしていく。おおむね500頭規模までの農場が対象となる。それ以上の3000頭規模までではパーラー型と呼ばれる製品があり、近年導入され始めている。これはロータリーパーラーに対応したものである。特にGEA社の製品は搾乳ユニットと装着ロボットが一体となったユニットを各ストールに設置している(写真2)。

搾乳ロボットは搾乳作業の自動化に加え、牛から体温、BCS(ボディ・コンディション・スコア)、体重、歩数、動作行動などのさまざまな生体情報を収集する場となっている。また、搾乳される乳量、乳成分からも発情、疾病などに関する情報をリアルタイムで得ることができる。筆者の研究グループが実施したスマート農業実証プロジェクト 「次世代閉鎖型搾乳牛舎とロボット、ICTによる省力化スマート酪農生産の実証」では、近赤外センサーを用いて搾乳毎、個体別にリアルタイムで九つの乳成分を取得するシステムを開発した。

エ 哺乳

哺乳牛を群管理する集団哺育施設に設置する哺乳ロボットが従来からある。ドリンクステーションに哺乳牛が侵入すると、個体識別をして個体毎に設定された量を哺乳する。

一方、つり下げ型の哺乳装置がレールで移動して哺乳牛に個別に哺乳する方式が近年導入され始めている。哺乳牛を群管理するのか、個体管理するのかの考え方でどちらを導入するかが分かれる。

オ ふん尿処理他

畜舎からふん尿を搬出する自動機器にはスクレーパーが従来からあるが、フリーストール牛舎用にふん尿収集搬出ロボットが数社から市販されている。牛通路を設定時間になると自律走行してふん尿を胴体のタンクに回収し、所定の場所に運んで放出する(写真3)。

ふん尿処理では堆肥化処理において自動堆肥化装置が従来からある。ロータリ式、スクリュ式、クレーン式の開放型

フリーストール牛舎における自動敷料散布機が市販され、導入が始まっている(写真4)。敷料の交換は搾乳時に重機を使って熟練の操作で短時間に行なわなければならない。搾乳ロボットで搾乳を行っている場合は、交換に工夫が必要となる。これらに対して自動敷料散布機は散布の省力化に有効である。

放牧においては、ニュージーランドのHalter社がバーチャルフェンスを開発した(図3)。GPSシステムを使用した追跡可能なスマートカラーセンサー(太陽電池式牛用首輪)を装着し、音と振動で牛を誘導するシステムである。アプリ上で設定したバーチャルフェンスを越えないようにセンサーで誘導することが可能でスマートフォンやタブレットで牛の位置がわかり、操作ができる。

(3)個体イベント検知・生体情報の取得

個体の分娩、発情、疾病発見に関するセンシング技術が海外の製品も合わせて多数が市販されている。分類をまとめたものを表2に示す。メーカー数で最も多い製品は加速度計を

表2に記載されているイベント検知製品ではセンサーと営農、経営まで発展させたクラウドを対にして提供している場合がある。また、表2の個別センサーの情報だけではなく、他のセンシング情報と合わせて、イベント検知の精度を上げるシステムも販売されている。このような場合はクラウドで各情報を統合して解析を行っている。

(4)クラウドによる統合制御と経営支援

イベント検知の製品では、センシング機器と同時に飼養管理を統合したクラウドシステムが付随している。これに経営的な支援も組み込んだシステムもある。通常は(1)から(3)で得られたデータを統合して、「見える化」を行っている。データの収集は実現できているので、「どのデータをどのように活用するか」がこれからの課題であると思われる。クラウドから直接機器を制御している製品はほとんど見られない。欧州では単にデータの閲覧だけではなく、作業者に対応方法を提示する製品もある。

4−2 養豚

養牛ほど多種の製品が販売されていないので、主な技術について述べる。

(1)畜舎

特に畜舎に関わる環境制御では新規の技術は少ない。閉鎖型豚舎では換気システムとの関係で入排気口の位置関係によってさまざまな形の豚舎がある。暑熱対策に対して効果があるトンネル換気方式の豚舎が普及しており、舎内の温度によって換気扇のON−OFFやインバーター制御で換気量を調整している。他に、悪臭問題を背景としてアンモニア濃度を因子とした環境制御システムがある。

(2)作業の自動化

給餌・給水に関しては従来から自動化されている。オールアウト後の豚舎内を清掃するロボットが市販されている(写真5)。また、母豚の群飼いに対応した給餌システムが海外の会社から販売されている。

養豚業においては、体重測定の省力化というニーズが高いので、体重測定に関する技術がある。その一つに「デジタル

(4)クラウドによる統合制御と経営支援

生産現場のリアルデータをクラウドにアップして解析し、飼養管理にフィードバックする統合的なシステムは販売されていない。経営支援システムに関しては養豚経営者だけではなく獣医師、飼料メーカーなどのステークホルダーを取り込んだシステムが市販されている。

4−3養鶏

養鶏では肉用鶏と採卵鶏で飼養形態が異なるが、飼養羽数が多いので作業の自動化はスマート畜産が提唱される前から進んでいる。

(1)畜舎

地鶏以外は養鶏業の大規模化が進んでおり、鶏舎も閉鎖型のトンネル換気が多い。THIやアンモニア濃度を因子とした環境制御システムが開発されている。

(2)作業の自動化

給餌、給水、ふん尿搬出、鶏卵の回収、選別、梱包の自動化はすでに行われている。ブロイラーにおける捕鶏は人力で行っているところも多いが、オランダのPeer system社はブロイラーの捕鶏、と場への搬送システム、搬送車の洗浄システムなどの作業の自動化の機器を販売している(図4)。

死鶏を発見し、知らせることの自動化ニーズが高く、採卵鶏のケージ飼いに対して国内メーカーの大豊産業株式会社が「Robococco」という採卵鶏舎内を自立走行し、死鶏を発見、従業員のスマートフォンにその位置を知らせるロボットを開発、販売している(図5)。

(3)個体イベント検知・生体情報の取得

前述のFancom社がブロイラー鶏舎において天井カメラの画像で鶏の群としての活動量を計測して飼養管理に反映させるeYeNamicというシステムを販売している。

養鶏の場合は飼養個体数が多いので、個体のイベント検知というよりは群としてのイベントを検知し飼養管理に生かす方が費用対効果は大きいと考えられる。

(4)クラウドによる統合制御と経営支援

養鶏管理ソフトは従来から販売されているが、飼養管理のリアルデータを収集してクラウド上で解析、機器の制御、営農に活用するアプリは販売されていない。前述のFancom社が画像による鶏の活動量センシングに連携した営農支援システムを販売している。

5 課題と今後の展開

以上述べてきた通り畜種によって販売製品の種類や数が異なり、スマート化の度合いが異なるのが現状である。今後も引き続き個別要素技術としてのセンシング、自動機器が開発されていくが、畜産DXの主な展開としては、収集されたビッグデータの利活用とデータ共有の仕組み作りに向かっていくものと思われる。

データの利活用に関しては、何を評価するために、評価指標は何であり、どのデータが必要であるかを明確にすることである。AIを用いるなかで入力層のデータ種類の組み合わせによって新たな評価や発見があると思われる。

多くの自動機器やセンシングシステムなどの個別要素技術の開発がなされて、そこから大量のデータが収集される。生産現場だけではなく、処理・加工や流通の段階で得られるデータ、資材、餌の価格データも統合して、ステークホルダーで共有されるシステムが展開されるものと考えられる。データ共有に関してはシステムがすでに稼働しているデンマーク、イスラエルが進んでいる。データ共有の課題となるのが、一次、二次情報の所有権、データベースの運営主体と運営費などの仕組み作りである。

データの利活用に関しては、何を評価するために、評価指標は何であり、どのデータが必要であるかを明確にすることである。AIを用いるなかで入力層のデータ種類の組み合わせによって新たな評価や発見があると思われる。

多くの自動機器やセンシングシステムなどの個別要素技術の開発がなされて、そこから大量のデータが収集される。生産現場だけではなく、処理・加工や流通の段階で得られるデータ、資材、餌の価格データも統合して、ステークホルダーで共有されるシステムが展開されるものと考えられる。データ共有に関してはシステムがすでに稼働しているデンマーク、イスラエルが進んでいる。データ共有の課題となるのが、一次、二次情報の所有権、データベースの運営主体と運営費などの仕組み作りである。