ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 皮革・革製品はサステナブル 〜TLA(Thinking Leather Action)の取り組みを通じた正しい理解の促進〜

一般社団法人日本皮革産業連合会 事務局長 吉村 圭司

1 はじめに〜皮革・革製品の最近の情勢〜

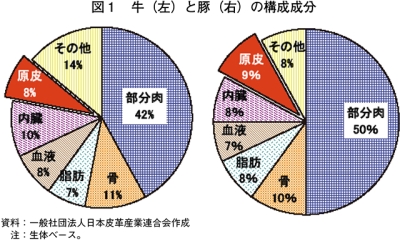

畜産業では、肉や乳製品が主要な生産物とされるが、特に食肉産業の健全な発展には、副産物の有効活用も重要な役割を果たしている。生体重における食肉としての利用割合は40〜50%に過ぎず、皮、骨、脂肪、血液、内臓など多くの副産物が生じている(図1)1)。これらの副産物は、適切に活用されることで廃棄物の削減や資源循環の促進に貢献している。

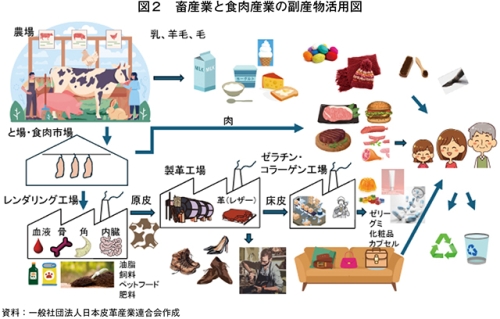

図2は、畜産業で生産される肉・乳製品の利用と、食肉産業や皮革産業、レンダリング産業などでの副産物の活用について図解したものである。特に、皮はタンナー(製革業者)によって革へと加工され、靴やバッグなどの製品として利用されている。さらに、皮革製造工程で排出される床皮(皮の内側の層の部分)や廃棄物の一部は、コラーゲン・ゼラチンとして活用されている。一方、骨、脂肪、非食用の内臓などは、レンダリング業者によって油脂、飼料、肥料、ペットフードなどに加工される。このように、皮革関連産業およびその周辺産業は循環型社会の一端を担い、資源の有効活用に貢献している。

しかし近年、「革のために動物の命を奪っている」「革製品の使用をやめれば、アニマルウェルフェア(動物福祉)に貢献できる」「革は環境負荷が高い」といった主張がSNS(ソーシャルネットワークサービス)やメディアで広まり、消費者の認識に影響を与えている。この誤解の背景には、情報の一部のみが強調され、全体像が伝わっていないことが挙げられる。

特に、ヴィーガンレザーと呼ばれる代替素材のマーケティングにより、皮革・革製品が倫理的な問題や環境負荷の高いものと認識されがちである。しかし、多くのヴィーガンレザーは、石油由来の合成素材であり、生分解性(微生物の働きで分解される性質)が低く、製造・廃棄過程における化学物質の使用やマイクロプラスチックの発生などの環境負荷が懸念されている。一方、皮革は食肉産業の副産物を活用するもので、その有効活用は廃棄物の削減や環境負荷の軽減につながっている。

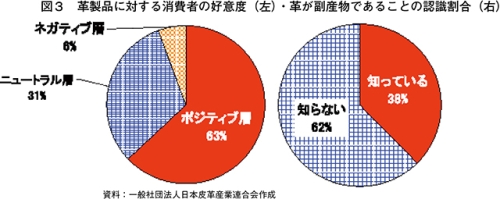

英国の皮革業界団体であるLeather UKが消費者を対象に行った調査(2022年)では2)、回答者の76%がヴィーガンレザーの実態を知らず、単に名称から「環境に優しい」と判断していたことが判明した。また、「革が食肉産業の副産物である」ことを認識していたのは、わずか24%であった。日本の消費者に対する調査(2022年、皮革産業連合会)では、革製品に対するポジティブ層が63%、ニュートラル層が31%であるが、「革が食肉の副産物である」との回答は38%にとどまった(図3)。

食肉はスーパーマーケットなどで簡単に手に入る一方で、畜産業(生産)や食肉産業(加工・流通)の現場を見る機会は少ない。そのため、畜産業、食肉産業、皮革関連産業の関係が理解されにくく、消費者の認識不足が問題となっている。

2 TLA(Thinking Leather Action)の活動

(1)皮革・革製品はサステナブルであることの広報活動

日本皮革産業連合会では、皮革・革製品の持続可能性を広めるため、「Thinking Leather Action(TLA)」プロジェクトを2021年に立ち上げた。このプロジェクトでは、消費者向けリーフレットの配布やキャンペーンキャラクターを起用した啓発イベントの開催などを通じて、皮革・革製品のサステナビリティに関する正確な情報を発信している(図4)。

23年は、JA全農ミートフーズ株式会社と協力し、「お肉を食べて革製品を使おう!キャンペーン」を実施した。このキャンペーンは、Webクイズの正解者に、総額で1100万円を超える国産の肉や革製品をプレゼントするもので、約3万6000人から応募があり、消費者の関心の高さがうかがわれた。自由意見では、好意的な意見が多数寄せられた。

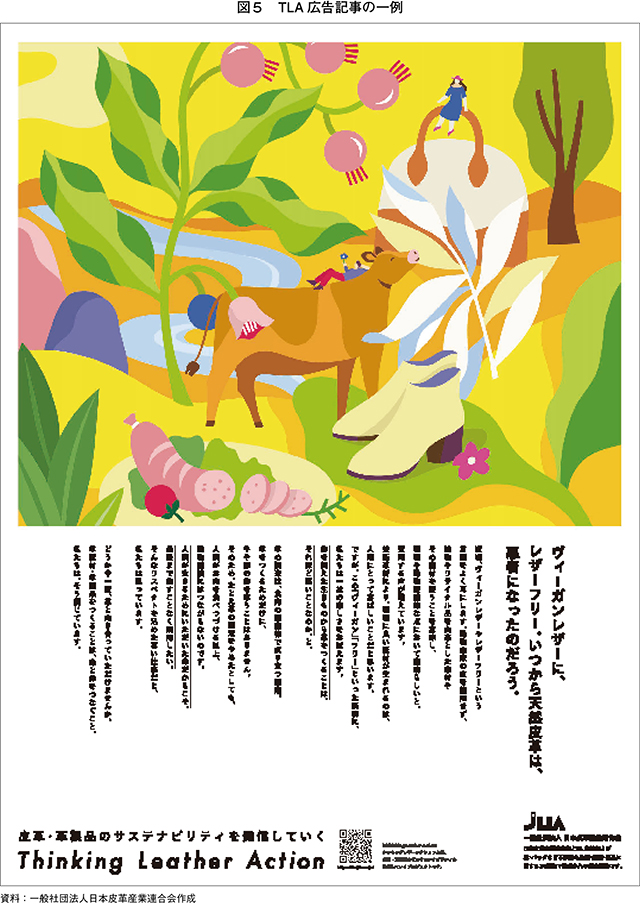

また、23年から24年にかけて、新聞や業界紙に広告を掲載した(図5)。その結果、日本経済新聞社主催の第73回日経広告賞最優秀賞(準グランプリ)などの広告賞を受賞することができた。日経広告賞の受賞においては、審査委員長の講評として、「ヴィーガンレザーやレザーフリーなど、動物の命を大切にしているかのような言葉が生まれると、“天然皮革”はあたかも悪者に聞こえてしまう。人間は結局、食肉文化を享受している。では、肉を食べたら、皮は捨てるのが正しいか。感覚だけで革製品を否定する風潮への警告を、カラフルなイラストと合わせて優しいトーンで伝えている。動物の命を無駄なくいただくことに感謝し、その意義を示すスタンスに好感を持てた。」というコメントをいただいた3)。

(2)国際的な規格の整備と広報活動

一方で、「レザー(leather)」という用語が代替素材に濫用されることで、消費者の混乱を招いている問題にも対応を進めている。欧州では、2015年に欧州の統一規格であるEN規格「EN 15987」、続いて国際規格「ISO 15115」が制定され、leatherの定義が標準化された。この流れを受け、日本でも24年に日本産業規格(JIS規格)「JIS K 6541」が制定され、「皮本来の繊維構造を保ち、腐敗しないようになめした動物の皮」を革(レザー)と定義した4)。

この定義により、消費者が革製品と代替素材を区別し、適切に選択できるようになった。一部の販売店では、革製品と代替素材を明示する動きがあり、消費者の選択肢が広がっている。今後、多くの企業、団体から当連合会に問い合わせがあり、革(レザー)の正しい表記が広がることが期待される。また、この規格の普及とともに、皮革の適切な利用が推進され、資源循環型社会への貢献が期待される。

3 おわりに〜皮革関連産業の今後の展開〜

TLAの取り組みは、消費者の意識改革とともに、皮革の適切な利用の推進につながる。今後のさらなる発展には、次の取り組みが必要となる。

(1)消費者教育の強化

皮革の生産過程や環境負荷についての正しい知識を提供し、誤解を解消する。特に、学校

教育やSNSを活用した啓発活動が重要。

教育やSNSを活用した啓発活動が重要。

(2)環境配慮型技術の推進

皮革製造工程の環境負荷を低減する技術開発を進める。例えば、水の使用量を削減する

製造技術や、化学薬品を抑えた製造技術の導入。

(3)市場の多様化と付加価値の向上

製造技術や、化学薬品を抑えた製造技術の導入。

(3)市場の多様化と付加価値の向上

高品質でデザイン性の高い製品を開発し、国内外の市場での需要を拡大する。

(4)国際的な連携

国際的な基準の普及と情報共有を進め、世界規模での皮革関連産業の持続可能性を高め

る必要がある。それとともに、日本の皮革関連産業の特徴を生かした発信を行う。

る必要がある。それとともに、日本の皮革関連産業の特徴を生かした発信を行う。

(5)長寿命な製品の普及

革製品は適切に手入れすれば、良いものは数十年にわたって使用できる。消費者に対し、

「長く使うことが最も環境に優しい選択肢である」という意識を広める。

TLAの活動は、皮革関連産業が持続可能な社会に貢献できることを示している。今後は、サプライチェーン全体を通して、消費者への啓発活動を一層強化し、正しい理解を広めていくことが求められる。

「長く使うことが最も環境に優しい選択肢である」という意識を広める。

TLAの活動は、皮革関連産業が持続可能な社会に貢献できることを示している。今後は、サプライチェーン全体を通して、消費者への啓発活動を一層強化し、正しい理解を広めていくことが求められる。

参考文献

1)安藤言枝ら;畜産副生物の知識 おいしいホルモンを食べよう,公益社団法人日本食肉協議会,p1(2016)

2)Leather UK, University of Northampton, LEATHER NATURALLY, Leather and the consumer – Research Report, 2022, https://issuu.com/andymhall/docs/leather-survey-concept_final-web(参照2025-02-01)

3)https://marketing.nikkei.com/adawards/2024/kohyo.html(参照2025-02-01)

4)JIS K 6541: 2024: 革(レザー)−用語,日本規格協会(2024)

【プロフィール】

吉村 圭司(よしむら けいじ)

東京農工大学大学院農学研究科修了。博士(農学)。

東京都立皮革技術センター所長を経て、平成30年4月より現職。

特定非営利活動法人日本皮革技術協会 理事長。