�z�[�� > �{�Y > �{�Y�̏�� > �����C���v�b�g�ƍ����A�E�g�v�b�g�̗��_�o�c�̓W�J �`���쌧�����s�̗L����Аԏ��q���ΏۂɁ`

�L����w��w�@�@���������Ȋw�����ȁ@�������i���R��w�@���_�����j ���a�@��

�y�v��z

�@�����̗��_�o�c����芪�����͌������B���_�o�c����蓾��o�c�헪�́A�u�����C���v�b�g�i�����j�ƍ����A�E�g�v�b�g�i�Y�o�j�v�܂��́u�Ⴂ�C���v�b�g�ƒႢ�A�E�g�v�b�g�v�̓�ɂȂ邱�Ƃ����A�����̗��_�o�c���O�҂ł��邱�ƂɌ��y�����B�O�҂̒��ŁA���̍��z�i���v�j���m�ۂ��Čo�c��W�J���Ă��鍁�쌧�����s�̗L����Аԏ��q������グ�A���Y�v�f�i�J���́A���{�A�y�n�j�A���ޗ��i�����j�A���i�Z�p�A�m�E�n�E�j�̎��_���琮�����s�����B���̌��ʁA�o�c�҂́u��b���ɃR�c�R�c�Ƃ����w�́v�Ƃ����o�c���O���ɂ߂đ�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

1�@�͂��߂�

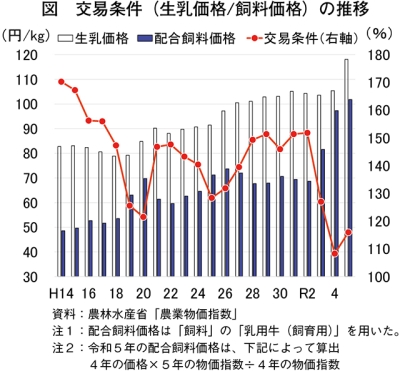

�@���_�o�c����芪�����͋ɂ߂Č������B���_�o�c�ɂ����Ď�v�ȃC���v�b�g�i�����j�������ł���A��v�ȃA�E�g�v�b�g�i�Y�o�j�������ł���B�}�ł́A�A�E�g�v�b�g�̗v�f�ł��鐶�����i�ƁA�C���v�b�g�̗v�f�ł���z���������i�̐��ڂ��������B

�܂���́A�O�҂̉��i����҂̉��i�Ŋ��������Տ�����\���Ă���i�������i÷�z���������i×100�j�B���̌��Տ����̒l�́A�傫���قǗ��_�o�c�ɗL���ɂȂ�A�������قǕs���ɂȂ�B

�@���_�o�c�̌��Տ����́A����14�`20�N�ɂ����Ĉ������A21�N�ɉ��P���Ă���B22�`25�N�ɂ����Ĉ������邪�A�ߘa2�N�ɂ����ĉ��P���Ă���B���̌�A2�`4�N�ɂ����ĉE��������ɑ傫���������Ă��邱�Ƃ�������B���ɁA4�N�ɑ傫����������ł���B5�N�͐������i�̏㏸�������āA��⎝�������Ă���B�������A�ˑR�Ƃ��Ē�ʂɂ��邱�Ƃ�������B

�@4�N�̌��Տ����̈����́A�}�����������悤�ɁA�z���������i�̍������傫���e�����Ă���B���m�̒ʂ�A�i1�j�V�^�R���i�E�C���X�����NJg��ɂ�鍑�ۓI�ȕ����ւ̉e���i2�j���V�A�̃E�N���C�i�N�U�Ȃǂɔ������������̌����i3�j�}���ȉ~���\���A�z���������i�����̎�v�ȗv���ɂȂ��Ă���B

�@���̂悤�Ȍ��������ŁA���_�o�c�������Ɏ����I�ɓW�J�ł��邩���傫�ȉۑ�ɂȂ��Ă���B

2�@���_�ɂ�����o�c�헪�̐���

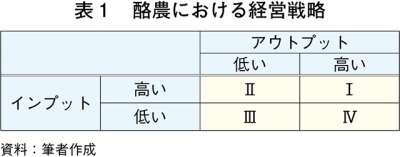

�@�C���v�b�g�ƃA�E�g�v�b�g����A���_�ɂ�����o�c�헪���������̂��\1�ł���B�C���v�b�g�ɂ́A�O�q�̎����̂悤�Ȍ��ޗ��ȊO�ɁA���M����A���Y�v�f�i�J���́A���{�A�y�n�j�A���i�Z�p�A�m�E�n�E�j���܂܂��B�A�E�g�v�b�g�ɂ́A�����ȊO�ɁA�q����͔�Ȃǂ̕��Y���������܂܂��B

�@�\1�ł́A�C���v�b�g�����ΓI�ɍ����P�[�X�ƒႢ�P�[�X��2�P�[�X�ɕ����A���l�ɃA�E�g�v�b�g�����ΓI�ɍ����P�[�X�ƒႢ�P�[�X��2�P�[�X�ɕ����A4�敪�Ŏ��̒ʂ�o�c�헪�̎w�W���f�����B

�T�́A�C���v�b�g���A�E�g�v�b�g�������P�[�X�ł���B

�U�́A�C���v�b�g�������A�A�E�g�v�b�g���Ⴂ�P�[�X�ł���B

�V�́A�C���v�b�g���A�E�g�v�b�g���Ⴂ�P�[�X�ł���B

�W�́A�C���v�b�g���Ⴍ�A�A�E�g�v�b�g�������P�[�X�ł���B

�@�U�͌o�c�����������A�o�c�헪�Ƃ��Ă͐��藧���Ȃ��B�܂��A�W�͗��z�I�ł͂��邪�A��������o�c�헪�Ƃ��Ď�������͓̂���B�]���āA�����I�Ȍo�c�헪�́A�T���V�Ƃ������ƂɂȂ�B�V�̑�\�Ƃ��Ă͕��q���_�������邱�Ƃ��ł���B�������A���q���_�͖k�C���̈ꕔ�ł͎U���������̂́A�s�{���ł͂����킸���ł���B���̂��߁A�킪���ł͗��_�ɂ�����o�c�헪�͇T�̃P�[�X�������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�U�͌o�c�����������A�o�c�헪�Ƃ��Ă͐��藧���Ȃ��B�܂��A�W�͗��z�I�ł͂��邪�A��������o�c�헪�Ƃ��Ď�������͓̂���B�]���āA�����I�Ȍo�c�헪�́A�T���V�Ƃ������ƂɂȂ�B�V�̑�\�Ƃ��Ă͕��q���_�������邱�Ƃ��ł���B�������A���q���_�͖k�C���̈ꕔ�ł͎U���������̂́A�s�{���ł͂����킸���ł���B���̂��߁A�킪���ł͗��_�ɂ�����o�c�헪�͇T�̃P�[�X�������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�������A�����I�ȗ��_�o�c���������邽�߂ɂ́A���z�ŕ]�������A�E�g�v�b�g�i���v�j���A���z�ŕ]�������C���v�b�g�i��p�j������K�v������B�܂��A�l�o�c�ł͍��z�̔_�Ə������ƌv��╉�̌������Ҋz�����邱�ƁA�@�l�o�c�ł͍��z�̗��v�����̌������Ҋz�����邱�Ƃ����߂���i�x�������͔�p�Ɋ܂ށj�B

�@�{�e�ł́A�敪�T�ɊY������D�ǎ���Ƃ��āA���쌧�����s�̗L����Аԏ��q��i�ȉ��u�ԏ��q��v�Ƃ����j�����グ�A�������瓾����m���⋳�P�o����B�Ȃ��A�o�c�`�Ԃ͗L����Ђł���B

3�@�ԏ��q��̌o�c�T�v�@�`�C���v�b�g�̒��̐��Y�v�f�`

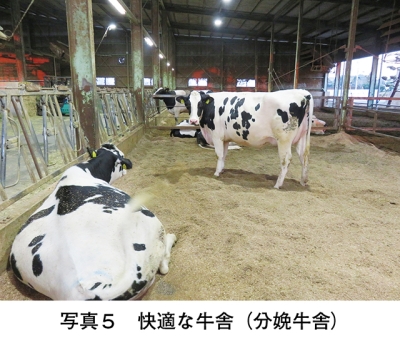

�@�܂��A�ԏ��q��̌o�c�T����c�����Ă������Ƃɂ���B�C���v�b�g�̐��Y�v�f�i�J���́A���{�A�y�n�j���猩�邱�Ƃɂ���B��ނ͗ߘa6�N11���ɓ��q��̎������ł���ԏ��Ȉꎁ�i�ȉ��u�Ȉꎁ�v�Ƃ����j�ɑ��čs�����i�ʐ^1�j�B

�@�Ȃ��A�ԏ��q��͔_�ѐ��Y�Ȃɂ��{�Y�N���X�^�[���Ƃ̒��S�I�o�c�̂ł���A�����̘J���͂��ٗp�����K�͂Ȗ@�l�o�c�ł�����B�{�e�͌ٗp�^�̑�K�͗��_�o�c��ΏۂƂ����B

�i1�j�@�J����

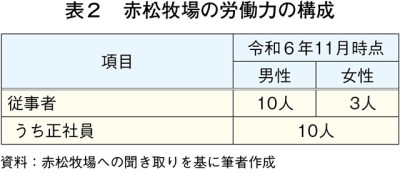

�@�ԏ��q��̘J���͂̍\���́A�\2�̒ʂ�ł���B�Ȉꎁ�ɂ�3�l�̎q���i��j�ꏗ�j������A���j�̌M���i45�j����\������В��߂�B�M���́A���Ԋ�Ƃ�8�N�ԉc�ƐE���o��������A����21�N�ɏA�_�����B�Ȉꎁ�́A�M������A�_�̑��k���������A���_�o�c�̌�����������`�������A�M���̏A�_�ӎv�͗h�炮���Ƃ͂Ȃ������B�܂��A�M���̕v�l���A�_�Ɏ^���������Ƃ��傫�Ȍ㉟���ƂȂ����B�M���̏A�_�ɓ������ẮA�����Ȋo��������ėՂƘb���B

�@���j�̗����́A20�N�ԗ��_�ɏ]�����Ă���B�ԏ��q��͘Z���Y�Ɖ��ɂ����g��ł���A22�N����q��߂��ɃW�F���[�g�V���b�v�uROYAL FARM AKAMATSU�i���C�����t�@�[�� �A�J�}�c�j�v��W�J���Ă���i�ʐ^2�j�B���݂͗��������̓X�܂�S�����A���Ƃ̐������g�����W�F���[�g��`�[�Y�Ȃǂ̓����i��X�܂Ő����E�̔����A�D�]�Ă���B

�@�ߘa4�N�܂ŁA�������W�F���[�g�V���b�v��S�����Ă������A����Ȃ錤�����ςނ��߁A���݂̓C�^���A�̃t�B�����c�F�ɗ��w���A���n�̗����w�Z�ŏC�s���ł���B�����́A�̂��痿�����D���ŁA�k�C���]�ʎs�̗��_�w����w�i4�N�ԁj�ʼnh�{�w���������A���Ɍ��_�ˎs�̐��w�Z�ɐi�݁A���̌�A�Z���Y�Ɖ������z���Ėk�C���j�Z�R���̃j�Z�R�����q���1�N�Ԏ��K���o�����W�F���[�g���Ȃǂ̃m�E�n�E���w�B���������o��������t���āA���ۓI�W�F���[�g�R���e�X�g��3�ʂ�4�ʂ��l������ȂǁA�ڊo�܂������т��グ�Ă���B����A�A�������ۂ̐ԏ��q��ł̂���Ȃ銈���҂����B

�@�ԏ��q��̘J���͂�12�`13�l�i�������Ј���10�l�j�ł���B�J���Ǘ��͎В����s���Ă���A�Ζ��`�Ԃ̓V�t�g�����̗p���A���2�`3�l�͋x�ޑ̐��ɂȂ��Ă���B

�@�܂��A�c�̊ė��^�ŃJ���{�W�A����2�l�̒j���̋Z�\���K��������Ă���B������������s���̃A�p�[�g����A�ʋ��Ă���B�Ȃ��A�ė��c�͍̂��쌧�P�ʎ��s�ɂ����ʊė��c�́i�D�NJ�K���j�̃t�@�[�}�[�Y�����g���ł���B

�@��Ƃ́A��6�`11���܂ŁA11�`15���̒��x�݂����݁A�[��15�`19���̌v9���Ԃł���B������Ԃ͒��[���ꂼ��3���Ԓ��x�ŁA�������Y�ʂ́A1���������9�g���ł���B

�@�܂��A���������̂��߂̎{�݂����āA�x�e�X�y�[�X�̊g�[��V�����[�ݔ��̓������s���Ă���A����������R�ɗ��p�ł���悤�ɂ��Ă���i�ʐ^3�j�B�������������₷���J�����ɂ��A�ٗp�J���̒蒅�������ɍ����B

�@�����āA�����ɔ����K�͊g��ɂ���Ă���Ȃ�J���͂��m�ۂ��邽�߂ɁA���܂��܂ȋ��l�T�C�g�i�͂��炢���A���N�T�|������A���v���c�@�l���쌧�_�n�@�\�ATOWN WORK�A���l�{�b�N�X�AIndeed�Ȃǁj�ɋ��l�����f�ڂ��Ă���B

�@���C�Ɋւ��ẮA���쌧���_�Ƒ�w�Z�⍁�쌧���̔_�ƍ��Z����2�`3�T�Ԃ̊��ԂŎ���Ă���B�����������C���̒�����ԏ��q��ɏA�E����P�[�X������B����ɂ́A�_�ѐ��Y�Ȃ���̈˗�����1�J���ԁA���ȓ�N�ڐE����ΏۂƂ������C��������Ă���B

�@�܂��A�Љ�v�������̈�Ƃ��āA�ߗׂ̏����w�Z����A�ƒ{�h�u�ɍő�̗��ӂ��A�ۊO���ƂȂǂ̎Љ�Ȍ��w��ϋɓI�Ɏ���Ă���B

�i2�j�@���{

�A�@�q��ݔ�

�@�ԏ��q��͒{�Y�N���X�^�[���c��ł���u����n�捂�i���������Y���c��v�̒��S�I�Ȍo�c�̂ł�����B�{�Y�N���X�^�[���Ƃ����p���āA����28�N�x�ɍ�����Ɂi250���A�t���[�X�g�[���j�A29�N�x�Ƀ~���L���O�p�[���[�����݂����B

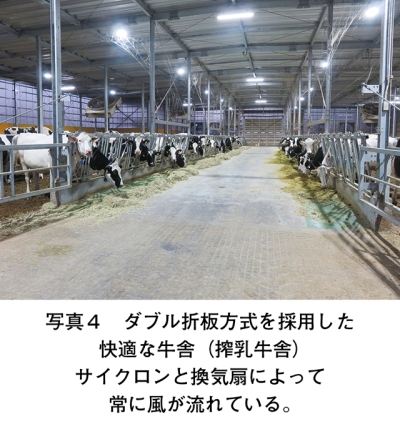

�@���ɁA���M��Ƃ��ċ��ɂ̉����́A���R�X�g�ɂȂ邪�_�u���ܔ� �����i��1�j�����Ă���i�ʐ^4�`6�j�B�������̉����ɂ́A��d�\���ɂ���C�w���ł��A�f�M�������シ��B

�@���m�̒ʂ�A�n�����g���Ȃǂ̉e���ɂ��ċG�̏��M���N�X�������Ȃ��Ă���B�_�u���ܔ����ɂ��f�M���̌���́A�����ɂƂ��đ傫�ȉ��b�������炷���ƂɂȂ�B���̂悤�ȋ��ɂ�I�������̂́A��q������ �������̊��߂ɂ���ďȈꎁ���č��̃E�B�X�R���V���B�̗��_�o�c�����@�������Ƃ��傫���B���B�͗��_������ŁA���ɍ\���ɂ����銷�C�̐��Ƃ����݂��Ă��邱�ƂɁA�Ȉꎁ�͑傫�Ȋ��������B�����āA���Ƃ���̏����ɂ��Ȉꎁ�́A�����^���C����ʂɌ������ĕ��𑗂邱�Ƃɂ��A�i1�j�����̎c���i2�j�ƒ{�r�����i3�j�~���\�̔����q�������オ��A���̌ċz��n�Ɉ��e�����y�ڂ����ƂɋC�t�����B���̂��߁A�ԏ��q��ł͑�^��@�u�T�C�N�����v12�@�Ɗ��C��16�@��z�u���A���M�A���x�A�A�����j�A����s���Ă���B���q��̕~�n�́A�k�ɍ����s���������낹�鏬�����u�ɗ��n���A�삩��k�Ɍ����ĂȂ��炩�ȉ���ɂȂ��Ă���A������k�ɔ�����悤�v����Ă��邱�Ƃ���A����ɉ����悤�ɂ�����ݒu���Ă���B

�@�ȏ�ɂ��A�Ȉꎁ�͓����ɂƂ��ĉ��K�Ȏ��{������悤�Ƃ��Ă���B�܂��A���̎��g�݂ɂ́A�����ɂ����ł͂Ȃ��A�����œ����X�^�b�t�ɂƂ��Ă����K�ȍ�Ɗ�����邱�Ƃɂ��Ȃ����Ă���B

�C�@�������{�������@�`���ƈ琬�ɂ���p���m�ہ`

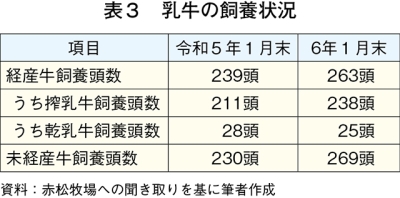

�@���ɁA�����ɂ��Č��Ă����B�{�Y�N���X�^�[���Ƃ̌v��ł́A�o�Y�����{����270���A���o�Y��170���ɑ������邱�Ƃ�ڕW�l�Ƃ��Ă����B���݂̎��{�����͕\3�̒ʂ�ł���B�o�Y�����{�����͂قږڕW�l�ɋ߂Â��Ă���B���o�Y���́A�ڕW�l��傫�������Ă��邱�Ƃ�������B

�@�ԏ��q��Ŗ��o�Y���𑽐����{���Ă���̂́A���ׂĎ��ƈ琬�ő������Ă��邱�Ƃ�����ɂ���B���̂��߁A�ԏ��q��ł́A�����̊O�������͈�؍s���Ă��Ȃ��B

�@���o�Y���ɂ͐��I�ʐ��t��p���Č�p���̊m�ۂ�ڎw���Ă����i�ʐ^7�j�B�������A�ڕW�̑�����B�������̂ŁA����͌o�Y���ɂ͘a���̐��t�𗘗p���āA���G��iF1�j�̐��Y���s���Ă����Ƃ̂��Ƃł������B

�@�����������g�݂́A�Ȉꎁ�̌o�c���O���b�ɂ���B�Ȉꎁ�́A�_�Ƃɂ����Č��N�ȓy�Â������������ɂ��Ă���B���̏�ŁA���N�ȋ��Y���邱�Ƃ��ł��A���Ƃœ������琬����Ƃ���ɁA���_�o�c�̑�햡������Ɛ����Ă���B�������A���̗��O�͌M���ɂ��`�����ꋤ�ʗ��O�ƂȂ��Ă���B�ԏ��q��ł́A����܂ł���p���̎��ƈ琬��O��Ƃ��Čo�c���s���Ă����B�����ɑΉ����邽�߂ɁA����30�N�x�Ɉ琬���ɂƉƒ{�r���������{�݂��x�����Ƃɗ��炸�Ǝ��Ɍ��݂��A���ɂ̎��e�����グ�Ă����i�ʐ^8�j�B

�@�{�Y�N���X�^�[���Ƃő�K�͂ȋ��ɂ̓��������āA�O�������Ɉˑ����邱�ƂȂ��������ł������Ƃ́A��̗D�ǂȃ��f���P�[�X�ɂȂ蓾��B�����̎����ɂ́A�אڂ���y�n�����L��Ȓ{�ɂ̕~�n������Ɋg���ł������Ƃ��������A���̔w�i�ɂ͖q����ӂ̒n��Z���ɑ����J�Ȑ������s���A������ꂽ���Ƃ��傫���B

�i��1�j �������̓�d�̐ܔ�g�ݍ��킹�ċ��x��ϋv�������コ����H�@�B

�i3�j�@�y�n

�@���Y�n��̍k�{�A�g�i����n��WCS�i�z�[���N���b�v�T�C���[�W�j���Y�g���j�̎��g�݂́A�_�ѐ��Y�Ȃ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��Ǝ��̒ʂ�ł���B

������27�N�ɍ����s����n��̗��_��2�˂ƍk��_��11�˂���WCS�̐��Y�E���p��ړI�Ƃ��A����n��WCS���Y�g����ݗ����A��WCS���Y���J�n�B

���g���̍k��_�Ƃ�WCS�p��̍�t�E�͔|�Ǘ����s���A���n�E������Ƃ͌��O�̃R���g���N�^�[���ֈϑ��B�g���̗��_�Ƃ͈�WCS�����^���������R���͔̑����WCS���Y�ޏ� �ɊҌ����鎑���z�^�_�ƂɎ��g�ށB

���n��Ő��Y���ꂽ�������������^���邱�ƂŁA���_�Ƃ̍w��������ጸ�ɂȂ����Ă���A����30�N����͎����p�g�E�����R�V�̍�t�����J�n����ȂǁA�����앨��t�ʐς̊g��𑣐i�B

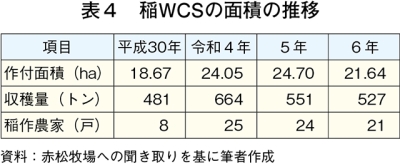

�@�ԏ��q��͑O�q��2�˂̗��_�Ƃ̒���1�˂ł���B�ԏ��q��͕���27�N����k�{�A�g�ň�WCS�������Ƃ��ė��p���Ă��邱�ƂɂȂ�B��WCS�̗��p�͕\4�̒ʂ�ł���B��t�ʐς�20�w�N�^�[���K�͂ł���A�N��500�g��������n�ʂ��m�ۂ��Ă���B��WCS����t�����Ă�����_�Ƃ�21�˂ł���A1�˓�����̍�t�ʐς͖�1�w�N�^�[���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���n�E�����́A�����A���R�����R�s�̃R���g���N�^�[�i�L����ЃJ�[���C�t�t�W�T���j�Ɍ��O�ϑ����Ă������A���݂͒n��̎����_�Ƃ̌�p�ҁi20�j�Ɉꊇ���Ĉ˗����Ă���B�ϑ����ύX�������R�Ƃ��āA���_��k������n�Ɏ��~�߂�������Ȃ����A���݂̈ϑ���̐��Y�҂���p�҂Ƃ��Ĉӗ~�I�Ɏ��g�݂����Ɨv�]�������߂ł���B�Ȃ��A���Y�R���g���N�^�[�����n�E�������鑍��t�ʐς�40�w�N�^�[���ɂ�����Ă��邪�A����ԏ��q�ꂪ���p���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�ߘa5�N�ɒ{�Y�N���X�^�[���Ƃň�WCS���n�E�����̋@�B���Ë� �{�݂����A6�N����ғ����Ă���B��WCS�́A����ْf�̋@�B�Ő��`���A1���[��������̏d�ʂ�330�`340�L���O�����A�w�����i�͓�5000�~�ł���B1�L���O����������Ŋ��Z����ƁA��15�~�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�Ȃ��A�g�p������̕i��́A8������p�i��ł���A��t�������́A��p�i��u�����������v��p���Ă������A���݂̓C�l�ȗt�͕a �i��2�j�ɋ����u���������v��p���Ă���B

�@����ŁA�������i�����⎔���̍��Y���Ɍ����Ď����p�g�E�����R�V�ɒ��ڂ��A����30�N����͔|�����݂����A�͔|�Ǘ��̓���i�G���̖h���j��y������i���c�R���ł��邱�Ƃ��琅�͂��������y��j�𗝗R�ɐL���͂��Ă��Ȃ��B

�i��2�j�t��t��(�悤���傤)�ɉ��ΐF�A�����F�̎ȏ�̕a����������B���a����ƕ��������Ȃ��Ȃ�A������s�ǂƂȂ��āA���̌�A�͂�Ă����B

4�@���{�Ǘ��̃|�C���g�@�\�C���v�b�g�̍H�v�\

�i1�j���a��ƍ��i���ȃA�E�g�v�b�g

�@�Ȉꎁ�ɂ��ƁA���_�̐��Y�ߒ��ɂ����ẮA�ώ@�����ׂĂƂ̂��Ƃł���B���_�ɂ����āA�����ɓ��[���̔�����}�����邩���ɂ��Ă���B�����̗}���ɂ��ẮA���ɂ𐴌��ɕۂ��Ƃ���{�ł���A�ő�̗\�h��ł���ƍl���Ă���B�����͒P���Ȃ��Ƃł͂��邪�A��ԓ�����Ƃł�����B�ԏ��q��ł́A1��������2��̏��ӂ��Ƃ����{���āA�����ɂ͖߂��͔�����Ă���i�ʐ^9�j�B����������Ԃ́A�����̘J���͂𓊓��i�C���v�b�g�j���邱�ƂɂȂ邪�A���[�������̃��X�N���y�����A���i����������Ȑ������Y�i�A�E�g�v�b�g�j�ɂȂ��邱�ƂɂȂ�B

�@�܂��A���[����ł́A�O�q�̊��C���l�������{�ɂ��傫���v�����邱�ƂɂȂ�B���Ȃ킿�A���M�A���x�A�A�����j�A���[���̔������X�N��}���邱�Ƃɂ��Ȃ�̂ł���B

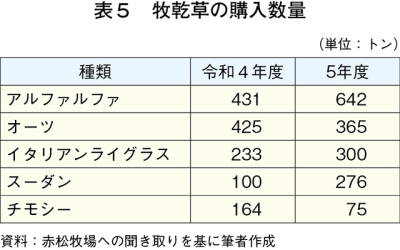

�i2�j�����̒��B

�@�O�q�̂悤�ɁA�ԏ��q��ł͈�WCS�����p���Ă���B�������A��WCS�����^���Ă���̂́A���o�Y���⊣�����ł���A������ɂ͋��^���Ă��Ȃ��B������ɂ́A�A���̖q���������^���Ă���B�q�����̍w�����ʂ͕\5�̒ʂ�ł���B

�@

�@�q�����̒��ł́A�A���t�@���t�@�̋��^�ʂ��������Ƃ�������B�ԏ��q��ł͑e�^���p�N���iCP�j�ܗ�20���̃v���~�A�����w�����Ă���B���i�͕��ʂ̖q�������������ł��邪�A����ʂ̊m�ۂ���ь��N�̈ێ����l�����ċ��^���Ă���B�Ȃ��A�C�^���A�����C�O���X�͎�Ƃ��Ċ������ɗp���Ă���B

�ȏ�̂悤�ɁA�ԏ��q��ł̓R�X�g�͍����Ȃ邪�A���i���̖q������������ɋ��^���Ă���B���i���̊C�O�Y�q�������^���邱�ƂŁA�R�X�g�͒lj��Ŕ������Ă��܂����A����ȏ�ɍ�����Ƃ��������A�E�g�v�b�g���������邱�Ƃɂ����v���m�ۂ��Ă���B

�@���Ȃ݂ɁA�ԏ��q��̌o�Y��1��������̔N�ԎY���ʂ͗ߘa4�N�x��1��1194�L���O�����A5�N�x��1��1391�L���O�����ƍ�������������Ă���B

�@�������A�ԏ��q��ł́A�����̒��B�ɓ������Ă͓��D�����{���āA�R�X�g�팸��}���Ă���B���D�ɓ������ẮA�z�������ł�5�`6�ЁA�q�����ł�2�`3�Ђ��牞�D������B���̂悤�Ȏd����̍H�v���R�X�g�팸�ɂ����ďd�v�ƌ�����B

�i3�j���i�Z�p�A�m�E�n�E�j�̊��p

�@�ԏ��q��ł́A10�N���O����O���R���T���e�B���O�����A�����A�w�����Ă���B�˗���́A�L�����ROM�f�[���[�A�V�X�g�i�Q�n������s�j��\�̈������ł���B���͖����A����q��ɑ����^�сA������̊Ǘ��A�����̐v�A�琬�Ȃǂ̎��{�Ǘ�����o�c�ʂ܂Ŋm�F���A������A���Q����f�[�^�A�������͂̃f�[�^��p���ăR���T���e�B���O���s���Ă���B�ԏ��q��ł́A���Q�Ǘ��Ƀf���o���Ђ̃V�X�e�������p���Ă��鑼�ɁA���Q������s���Ă��邪�A�������҂�g�ݍ��킹�ĕ��͂��s���Ă���_�����݂ł���B�R���T���e�B���O�̌��ʂ́A�q����ŃX�^�b�t�̃~�[�e�B���O���ɋ��L���ĉ��P��}��Ȃǐ^���Ɏ~�߁A�����ɓ��X�̍�Ƃɔ��f���Ă���B

�@�Ȃ��A�ԏ��q�ꂪ����m�������������́A���쌧�܂�̂����̑�K�͗��_�o�c�̂ł���L����АX���q��i�ȉ��u�X���q��v�Ƃ����j�̑�\�����X�����������̏Љ�ł������B���쌧�̗��_�o�c�́A���Y�ғ��m�̉��̂Ȃ��肪���ɋ����B�L�p�ȏ�����肷���ŁA���̂悤�ȂȂ���͑�ł���B

�@�Ȉꎁ�ɂ��ƁA�ٗp�^�̑�K�͂ȗ��_�o�c�́A���ȗ��̌o���⊴�o�I�Ȍo�c�ł͌��E������A��啪��ɒ����Ă���O�����Ƃ̒m�b��ɂ��ނ��ƂȂ�������邱�Ƃ��A���S�ȗ��_�o�c�ɂ͕K�v�ƍl���Ă���B���R�̂��ƂȂ���A�R���T���e�B���O�͗L���ł��邪�A�R�X�g������x�l�t�B�b�g������Ƃ̂��Ƃł���B

�@�ԏ��q��ł́A�q�ꎩ�g�Ƃ��Ă̓Q�m�~�b�N�]���Ɏ��g��ł��Ȃ��B���݁A���t�͈�ʎВc�@�l�W�F�l�e�B�N�X�k�C���i�ȉ��u�W�F�l�e�B�N�X�v�Ƃ����j����w�����Ă���B�����́A���ʂ̒Nj�����̖ڕW�Ƃ��Đ��t���W�F�l�e�B�N�X�ɒ������Ă����B���݂́A�����Ƃ̂��₷���̂��d�����āA�i1�j�������܂������Ȍ`�i2�j�̌^����^�����Ȃ���`�q�\�����߂Ă���B���Ȃ킿�A�W�F�l�e�B�N�X�ɗⓀ���t�̑I������C���Ă���̂ł���B����܂ł̌o������W�F�l�e�B�N�X�͐ԏ��q��̋��Q���n�m���Ă���A�I�m�Ȑ��t�̒��\�ɂȂ��Ă���̂ł���B

�@�Ȉꎁ�ɂ��ƁA�X���[�Y�ȍ����Ƃ��s����ŁA�����̔z�u�͋ɂ߂ďd�v�ȗv�f�ł���Ƙb���B�܂��A�̌^���傫�߂���ƁA���{�Ǘ�������ƂɎx��𗈂��Ƃ̂��Ƃł������B�]���āA�������ړI�Ƃ����A�����t�͗��p���Ă��Ȃ��̂ł���B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A���ƂɔC���ׂ��Ƃ���͔C����Ƃ����o�c�s�����т��Ă��邱�ƂɂȂ�B

5�@����

�@�ԏ��q��ł́A�~���̐��������ɂ�������p���Ă���B�����āA�������Ɣ��y�͔��1��1�ō������Ă���B���Ȃ킿�A�~���Ƃ��Ė߂��͔��p���Ă���̂ł���B�O�q�̂悤�ɁA�ǎ��ȑ͔�̐��Y�̏d�v���ɋC�t�������Ƃ����R�ł���B

�@�ǎ��ȑ͔�́A�O�q�̍k�{�A�g�ɂ���Ĉ�WCS�̕ޏ�ɊҌ�����Ă���B�Ȉꎁ�́A���̂悤�ȕޏ�ւ͔̑�̓����i�C���v�b�g�j���y���Ɋ̗v�ł���Ƃ��Ă���B�u���y�����v�Ƃ����L�[���[�h��p���Ă���B

�@�u���y�����v�́A�k�C�����_�`�m�i���݂̗��_�w����w�j�̑n�ݎ҂ł��鍕�V�ё� ������������ł���B�k�C���̓y���̃x�[�X�͗��_�ł���A�͔��y�ɊҌ����邱�Ƃɂ���āA�k�C���̍k�핔������W�����͎̂��m�̒ʂ�ł���B

�@�܂��A�y���ɂ͒����I�ȃr�W�������K�v�ł���A�Ȉꎁ�����쌧�c��ɏЉ�āA���쌧�c��̎�ÂŁA�����_�Ƒ�w���_�����̌㓡��j�������� �����B���̍u����ɏȈꎁ���Q�����A�V���Ȓm���������肵�Ă���B�Ȃ��A�㓡���͔_�Ƃ̂��߂̓y�Ɣ엿�̌�����u�S���y�̉�v�̉�ł�����A�����_�Ƒ�w���u������БS���y�̉�v�̑�\����������߂Ă���B

�@�ƒ{�R���͔̑�ŁA���{�̔_�n�ɕK�v�ȃ����_�iP�j�ƃJ���iK�j�̎�����d�����Ƃ��ł��邱�ƁA���w�엿�ł͓y���̔��������炽�Ȃ����ƁA���Ȃ킿�A�͔�̗L�@�����������̃G�T�ɂȂ邱�Ƃ��������Ă���B

6�@������

�@�ԏ��q��̏Ȉꎁ�́A�i1�j���_�ɂ����āu��b����v�i2�j�u�R�c�R�c�Ƃ����w�́v�����Ղȗ��_�o�c�ɂȂ���\�Ƃ����o�c���O�������Ă���B���̂Ԃ�Ȃ��o�c���O�Ɋ�Â��Čo�c�s��������Ă����̂ł���B

�@�i1�j�ɂ����ẮA�k�{�A�g�ɂ��y���A�琬���̎��ƈ琬�Ƃ����o�c�헪�������邱�Ƃ��ł���B�i2�j�ɂ����ẮA�����ɉ��K�Ȋ�����邽�߂�1��������2��̏��ӂ��Ƃ̎��{����������B

�@�i2�j�́u�R�c�R�c�Ƃ����w�́v���������Ԃ��߂ɂ́A���ƂɔC����Ƃ���͔C����Ƃ����Ȉꎁ�̔��z���D��Ă���B

�@���������_��Ȕ��z�́A���g��18�̎��ɑ��Y�ƂɏA�E���A�{�i�I�ɗ��_�ɗ͂���ꂽ�̂�45�Ƃ����x�炫�ł��������Ƃ��傫���B���s���낵�����ʁA�����T�O�ɔ���ꂸ�A���Ƃ̒m�b��L���Ɋ��������Ƃ������z�ɂȂ������̂Ɛ��@�ł���B

�@�O�q�̂悤�ɁA���쌧�̗��_�o�c�̉��̂Ȃ����z�����̂��A�Ȉꎁ�ł���B���̌��X���q�ꂪ�p���ł���B����ɁA���쌧�̒{����z�����ًƎ�𗬂��\�z���悤�Ƃ��Ă���B

�@�ȏ�̂悤�ȏȈꎁ�̌o�c�s������A�����̋��P�邱�Ƃ��ł���B�u��b���ɃR�c�R�c�Ƃ����w�́v���A���ʂƂ��Ď����\�ȗ��_�o�c�̓W�J�ɂȂ���̂ł���B

�@�Ȉꎁ�́A����Ƀo�g����n�����Ƃɗ]�O�������B�O�q�̂悤��3�l�̌�p�҂����邪�A���j�͑�1���Y�ƁA�����͑�2���Y�ƁA���j�͑�3���Y�Ƃł̊�������҂��Ă���B��3���Y�Ƃ̏����͓�����Ƃł͂��邪�A����Ȃ锭�W��ڎw���ĉʊ��ɒ��킵�ė~�����Ɗ���Ă���B

�@����A�Ȉꎁ�̓W�F���[�g��`�[�Y�Ȃǂ̓����i�����łȂ��A�n��̖�����������n�Y�n���̃��X�g�����̌��݂�ڎw���Ă���B�������������邱�Ƃɂ���āA���Y�҂Ə���҂̑Θb���ł��邱�Ƃ�]��ł���B

���p����

�m1�n�e��m��E���a�@���E�g�c��v�u����n�捂�i���������Y���c��v�w�{�Y�N���X�^�[���ᒲ�����x���v�Вc�@�l�����{�Y��A�ߘa2�N3��

�m2�n�y�k�{�A�g�z�i���쌧�����s ����n��WCS���Y�g���j

�ӎ�

�@�{�e�����܂Ƃ߂�ɓ������āA�L����Аԏ��q��̎������̐ԏ��Ȉ�l���獧�Ȃ��w��������܂����B�����ɐ[�r�Ȃ�ӈӂ�\���܂��B