ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 改正基本法に基づく、初の食料・農業・農村基本計画の策定について

農林水産省 大臣官房政策課 企画官 入山 優

1 はじめに

令和7年4月11日に、新たな食料・農業・農村基本計画(以下「新たな基本計画」という)が閣議決定されました。これは、昨年に改正された食料・農業・農村基本法(以下「基本法」という)に基づく、初めての基本計画となります。

本稿においては、新たな基本計画策定に係る経過、新たな基本計画のポイントについてご紹介いたします。

2 新たな基本計画策定に係る経過

今般の新たな基本計画は、従来の基本法に基づく政策全般にわたる検証・評価、今後20年程度を見据えた課題の整理を行い改正した基本法(注1)に基づくものです。

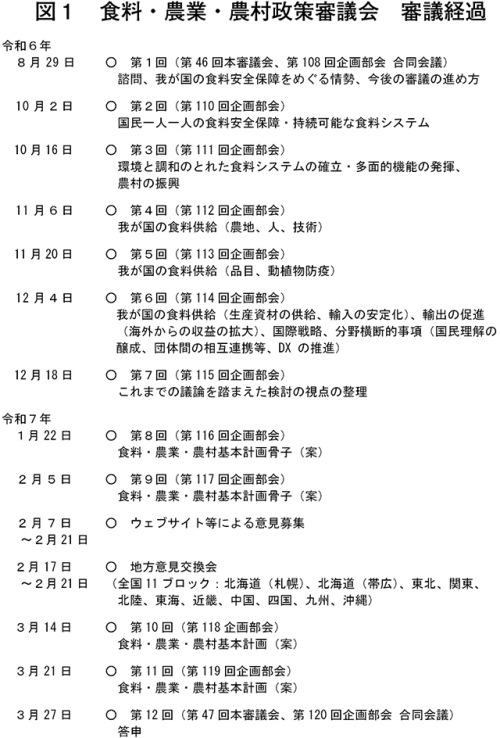

その策定に当たっては、令和6年8月29日に、農林水産大臣から「食料・農業・農村政策審議会」に諮問されました。以降、同審議会企画部会において、計12回にわたり審議が行われました。また、幅広くご意見を伺うため、令和7年2月には、全国11カ所で地方意見交換会を実施するとともに、ウェブサイトなどで国民の皆さまからのご意見・ご要望を募集しました。これらを踏まえて、新たな基本計画案が、同年3月27日に同審議会会長から農林水産大臣に答申されました。(図1)

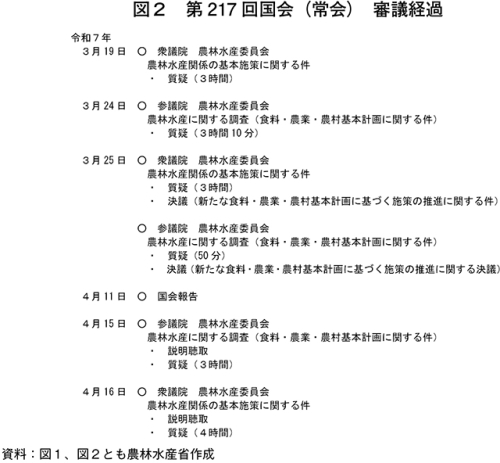

また、第217回国会(常会)においても、衆議院農林水産委員会で6時間、参議院農林水産委員会で4時間の審議が行われ、3月25日にはそれぞれの委員会において決議がなされました。(図2)

こうした議論を積み重ね、4月11日に閣議決定されました。

(注1)基本法の改正に至る経緯や、改正基本法の内容については、https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/wadai//2401_wadai1.htmlおよびhttps://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/wadai/2409_wadai1.htmlをご参照ください。

3 新たな基本計画のポイント

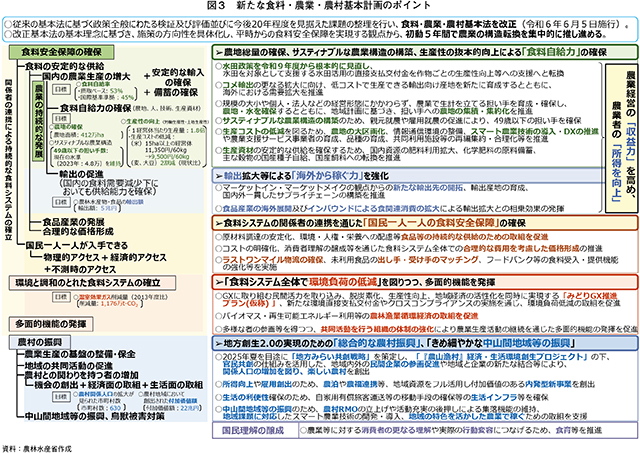

新たな基本計画は、激動する国際情勢や人口減少など国内状況の変化などの中にあっても、平時からの食料安全保障を実現する観点から、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進めるため、その計画期間を5年間としています。

また、これまでの「食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針」や「食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」などに加え、改正基本法に基づき、新たに「食料安全保障の動向に関する事項」(法第17条第2項第2号)、「食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標」(法第17条第2項第3号)を位置付けています。

上記目標については、毎年その達成状況を調査・公表(法第17条第7項)することとし、併せて、施策の有効性を示すKPIを設定し、計画期間中にも検証をしっかりと行うことを通じて、PDCAサイクルによる施策の不断の見直しを行うこととしています。

具体的な施策については以下のとおりです。(図3)

(1) 我が国の食料供給

我が国においては、農地が現在の人口1.2億人分の需要全体を賄うために必要な面積の3分の1程度しかなく、さらに農業者の急速な減少や高齢化が見込まれます。そうした中でも、農地、人や生産資材などの資源を確保し、それらと、農業生産基盤の整備・保全、先端的技術の開発・普及とが効率的に組み合わされた農業構造へ転換して生産性を向上させることにより、食料自給力を確保します。また、生産性向上と付加価値向上を通じ、農業経営の収益力を高め、農業者の所得向上を図ることにより、農業の持続的発展を図ります。加えて、食料の安定的な輸入の確保、備蓄の確保を図ります。

具体的には、まず、水田政策について、令和9年度から根本的に見直すこととし、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を作物ごとの生産性向上等への支援に転換することを位置付けました。加えて、コメ輸出のさらなる拡大に向けて、低コストで生産できる輸出向け産地を新たに育成するとともに、海外における需要拡大を推進します。

また、規模の大小や個人・法人などの経営形態にかかわらず、農業で生計を立てる担い手、農地・水を確保するとともに、地域計画に基づき担い手への農地の集積・集約化を推進します。

さらに、サスティナブルな農業構造を実現するため、親元就農や雇用就農の促進により、担い手を確保します。

生産コストの低減を図るため、農地の大区画化、情報通信環境の整備、スマート農業技術・DXの推進や農業支援サービス事業者の育成、品種の育成、共同利用施設等の再編集約・合理化等を推進します。

加えて、生産資材の安定的な供給を確保するため、国内資源の肥料利用の拡大、化学肥料の原料備蓄、主な穀物の国産種子の自給、国産飼料への転換を推進します。

(2) 輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)

国内の人口減少に伴う食料需要の減少が見込まれる中、国内への食料供給に加え、今後成長する海外の食市場を取り込み、農林水産物・食品の輸出の促進などにより海外から稼ぐ力を強化することで、農業生産の基盤、食品産業の事業基盤などの食料供給能力を確保します。

具体的には、輸出拡大などにより、海外から稼ぐ力を強化するため、マーケットイン・マーケットメイクの観点からの新たな輸出先の開拓、輸出産地の育成、国内外一貫したサプライチェーンの構築を推進します。

また、食品産業の海外展開及びインバウンドによる食関連消費の拡大による輸出拡大との相乗効果の発揮を図ります。

(3) 国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム

国民一人一人の食料安全保障を確保するには、国として食料の総量を確保するだけでなく、食料を生産・加工し、消費者まで送り届ける必要があり、食料の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携した「持続的な食料システム」を構築します。また、物理的アクセスや経済的アクセスの問題に対応した平時からの食品アクセスに加え、食料供給が不足するなどの不測時の食品アクセスを確保します。

具体的には、食料システムの関係者の連携を通じた、食品等の持続的な供給のための取り組みの促進などによる食品産業の持続的発展を図るとともに、コストの明確化、消費者理解の醸成などを通じた食料システム全体での合理的な費用を考慮した価格形成を推進します。

食品アクセスの確保に関しては、ラストワンマイル物流の確保、未利用食品の出し手・受け手のマッチング、フードバンク等の食料受入・提供機能の強化等を行います。

(4) 環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮

食料システムを持続可能なものとするために、食料供給の各段階において環境に与える負の側面にも着目し、環境負荷の低減を図ります。また、多面的機能について、環境への負荷低減を図りつつ、適切かつ十分に発揮します。

具体的には、GX(注2)に取り組む民間活力を取り込み、脱炭素化、生産性向上、地域経済の活性化を同時に実現する「みどりGX推進プラン」の策定、新たな環境直接支払交付金やクロスコンプライアンス(注3)の実施を通じた環境負荷低減の取組、バイオマス・再生可能エネルギー利用等の農林漁業循環経済の取り組みを促進します。また、多様な者の参画等を得つつ、共同活動を行う組織の体制強化により、農業生産活動の継続を通じた多面的機能の発揮を促進します。

(注2)脱炭素社会の実現に向け、化石エネルギーから再生可能なクリーンエネルギーに変換していく取り組み。

(注3)補助金などの受給に一定の要件の達成を義務化すること。

(5) 農村の振興

農村人口の減少下においても、地域社会が維持され、農村の有する食料供給機能および多面的機能が発揮されるよう、農業生産基盤の整備・保全や共同活動の促進、農村と関わりを持つ者の増加に資する所得向上や雇用創出を図る経済面の取り組み、生活利便性を確保する生活面の取り組みなどを推進します。

具体的には、総合的な農村振興のため、「地方みらい共創戦略」を策定し、官民共創の仕組みを活用した、地域内外の民間企業の参画促進や地域と企業の新たな結合などにより、関係人口の増加を図り、楽しい農村を創出します。

農泊や農福連携など、地域資源をフル活用し付加価値のある内発型新事業を創出するとともに、移動手段の確保等、生活インフラなどの確保に取り組みます。

また、きめ細やかな中山間地域等の振興のため、農村RMO(注4)の立ち上げなどによる集落機能の維持、地域課題に対応したスマート農業技術の開発・導入、地域の特色を活かした農業で稼ぐための取り組みを支援します。

(注4)詳細については、https://www.maff.go.jp/j/nousin/nrmo/index.htmlをご覧ください。

(6) 国民理解の醸成

食料の持続的な供給を確保するためには、消費者、国民が、生産などの実態を理解し、日々の購買行動によって支えることが重要です。食育の推進、食文化の保護・継承などを通じて、食料・農業・農村に対する消費者のさらなる理解や実際の行動変容につなげます。

(7) 自然災害への対応

東日本大震災、令和6年能登半島地震や豪雨災害からの復旧・復興などに向けた取り組みを引き続き推進します。また、自然災害が激甚化・頻発化する中、自然災害への備えとして、初動対応の迅速化を含む災害対応の体制強化や、防災・減災対策などに取り組みます。

また、これらの施策を総合的かつ計画的に推進するため、食料システム全体の生産性向上に向けたDXの推進、デジタル化による行政手続きの効率化や食料システムの関係者間の連携、地方公共団体や団体などの幅広い関係者の参画と関係府省庁の連携による施策の推進などを位置付けています。

4 おわりに

この新たな基本計画を実行し、食料・農業・農村の未来を築くためには、生産者、食品事業者、消費者の皆さまなど食料システムの関係者・関係団体間の相互理解と連携・協働が重要です。引き続き皆さまの理解とお力添えを賜りますよう、お願いいたします。

新たな基本計画の本文などは、以下の2次元コードからご覧いただけます。

【プロフィール】

入山 優(いりやま すぐる)

【略歴】

平成21年農林水産省入省。

農村振興局整備部(かんがい排水事業)、輸出国際局輸出支援課(HACCPハード事業)、外務省在スリランカ日本大使館への出向等を経て、令和6年4月から大臣官房政策課にて、食料・農業・農村基本法の改正、食料・農業・農村基本計画の策定を担当。