�z�[�� > �{�Y > �{�Y�̏�� > EU�������̃A�j�}���E�F���t�F�A�֘A�K���ɂ��ā`�h�C�c�A�I�����_�A�f���}�[�N�ɂ�����^�p�`

�������

�y�v��z

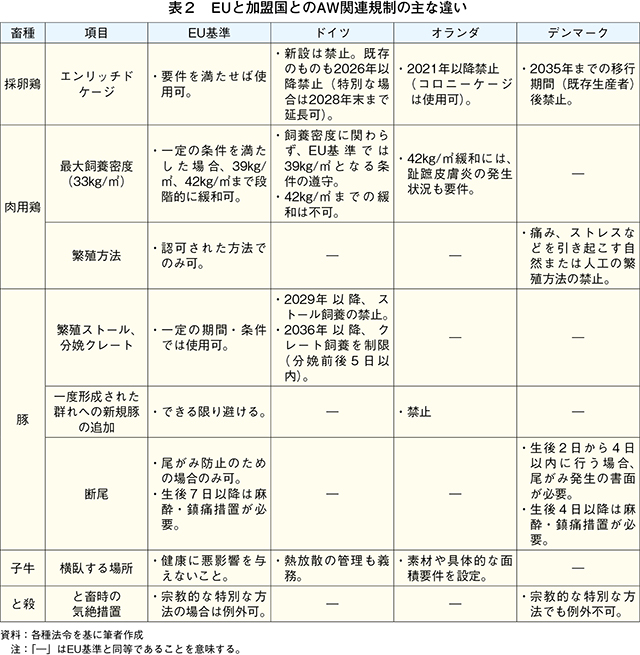

�@�@�ꕔ��EU�������ł́A�A�j�}���E�F���t�F�A�iAW�j�̉^�p�Ɋւ��āAEU��茵�������Ǝ��ɐݒ肵�Ă���B���������ƁA�h�C�c�A�I�����_�A�f���}�[�N�Ȃǂ�AW��i���ł́AEU�ŔF�߂��Ă���̗��{�̃G�����b�`�h�P�[�W�ɂ�鎔�{�ɂ��āA�֎~�܂��͋֎~�[�u�̓�����\�肵�Ă���B���̂悤�ȉ������Ԃ̊�̍��́AEU�P��s����ɂ����铯��̋��������̒S�ۂ�j�Q���Ă���Ƃ����w�E������A����\�肳��Ă���EU��AW�֘A�K���̌��������s����w�i�̈�ɂȂ��Ă���B

1�@�͂��߂�

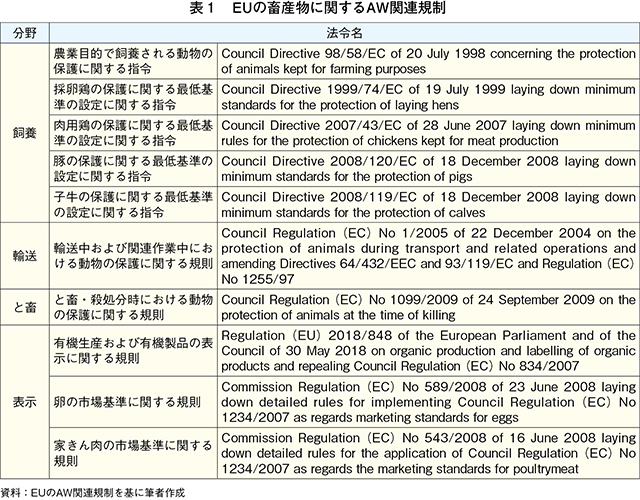

�@EU�ł́A�ƒ{�ȂǓ����̎�舵���̊���֘A�K���Œ�߂Ă���B���ݓK�p����Ă��邱�������A�j�}���E�F���t�F�A�iAW�j�֘A�K���́A����܂��͑啝�ȉ��������20�N���o�߂��Ă��邽�߁A���B�ψ���́A2026�N�܂łɍŐV�̉Ȋw�I�m���܂��āA���{�A�ƒ{�A�\�����x���Ɋւ����Ȃǂ̌������̒�Ă��s���Ƃ��Ă���B����ɁA25�N2���ɉ��B�ψ�����\����40�N�܂ł�EU�_�Ƃ̕������������u�_�ƂƐH�̃r�W�����v�ł́A����A���i�ɑ��Ă�EU�Ɠ�����AW������߂Ă����A�Ƃ�����������������Ă���AAW�֘A�K���̌������ɑ���S�����܂��Ă���ɂ���B

�@�����AEU��AW�́A�ƒ{�̎��{�ȂǂɊւ���EU���K���ɂ���߂�����e�������������@�ɔ��f����`�ʼn^�p���Ă��邪�AEU��茵�������݂��Ă��������������A���̉^�p�͕��G�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B

�@���̂��ߖ{�e�ł́A�������ɂ�����AW�֘A�K���̉^�p���Ԃ�c�����邽�߁A��v�{�Y�����Y���ł���AW��i���ł�����h�C�c�A�I�����_�A�f���}�[�N��3�J���ɂ��āA���ꂼ���AW�֘A�K�������EU��Ƃ̑���_�Ȃǂ𒆐S�ɕ���B

�@�Ȃ��{�e�́A�Ɨ��s���@�l���{�f�ՐU���@�\�iJETRO�j��2025�N�x�_�ѐ��Y���E�H�i�A�o�x���v���b�g�t�H�|�����Ƃō쐬�����uEU�ɂ�����A�j�}���E�F���t�F�A�֘A�@�߂̓��e�ƃf���}�[�N�A�t�����X�A�h�C�c����уI�����_�ɂ����邻�̉^�p�ɂ��āv�̈ꕔ���E���M�������̂ł���B

2�@EU�ɂ�����AW�֘A�K���̓��e

�@EU��AW�֘A�K���́A���E�L���̐�i�I�Ȃ��̂Ƃ���Ă���B2009�N�̃��X�{������i��1�j�ł́A���B�A���@�\�����������A���������̂��鐶�����݂Ƃ��Đ����ɔF�����邱�ƂŁAEU�̔_�Ƃ����s����܂ނ��ׂĂ̐���ɂ����āAAW���l������`�����ۂ����B

�i��1�jEU�̋@�\���x���v��ړI�Ƃ��A�����ɂ��EU�ɒP��̖@�l�i���t�^���ꂽ�B

�@���̘g�g�݂Ɋ�Â��AEU�͒{�Y�����̕ی�Ɋւ���Œ���ۏ��邽�߁A���܂��܂�AW�֘A�K�������Ă����B�����́A�u�w�߁v�Ɓu�K���v�Ƃ����`���Ő��肳��Ă���B�w�߂͉������ɂ���č����@�Ƃ��Ă̐��肪���߂��邪�A�K���͊e�������ɒ��ړK�p����A�ʓr�A�����@�ł̐���͕s�v�ƂȂ�B�{�e�Ŏ��グ��ƒ{�̎��{�Ɋւ���w�߂���тƒ{�E�E�����Ɋւ���K���́A�Œ���̒��a�iMinimum Harmonization�j�̌�����K�p���Ă���A��������EU�����������K�v�����邪�A��茵������̗̍p���\�ł���B�������A�������ԂňقȂ���L���邱�Ƃ𗝗R�ɁA����̗A�o���𐧌����邱�Ƃ͔F�߂��Ă��Ȃ��BEU�̒{�Y���Ɋւ���AW�֘A�K���͕\1�̒ʂ�ł���B

�@�ȉ��ɁA�ƒ{�̎��{�Ɋւ���w�߂���тƒ{�Ɋւ���K���̊T�v���Љ��B�Ȃ��A�e�w�߂�K���̏ڍׂȓ��e�ɂ��ẮA�w�{�Y�̏��x2025�N3�����uEU�̃A�j�}���E�F���t�F�A�֘A�K���̌���ƌ������̕������v�ihttps://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003614.html�j�����Q�Ƃ��������B

�i1�j�_�ƖړI�Ŏ��{����铮���̕ی�Ɋւ���w��

�@�H���E�сE��Ȃǂ�ړI�ɔɐB�E���{����铮���i���ށE� �ށA�����ނ��܂ށj��ΏۂƂ���B�l���A�_���A�Ɩ��A���{�L�^�̊Ǘ��A�{�ɁE�@��Ȃǂ̎��{���A�ړ��̎��R�A�����E�����̋��^�A�O�ȓI���u�A�ɐB���@�Ȃǂ̏\���܂��͓K�Ȏ��{�E�m�ۂƁA�NJ����ǂɂ�錟���̎��{�����߂Ă���B�{�킲�Ƃ̋�̓I�ȍŒ᎔�{��́A���́i2�j����i5�j�܂ł̊e�w�߂Œ�߂��Ă���B

�i2�j�̗��{�̕ی�Ɋւ���Œ��̐ݒ�Ɋւ���w��

�@�̗��{�̕ی�Ɋւ���Œ��̐ݒ�Ɋւ���w�߁i�ȉ��u�̗��{�w�߁v�Ƃ����j�ł́A���{�`�Ԃ�1�j�]���^�o�^���[�P�[�W�@2�j���nj^�P�[�W�i�G�����b�`�h�P�[�W�j�i��2�j�@3�j��P�[�W�|�̎O�ɕ��ނ��A2012�N����o�^���[�P�[�W�̎g�p���֎~���Ă���i��5���j�B�G�����b�`�h�P�[�W�A���������╽�����Ȃǂ̔�P�[�W�����ɂ��Ă����{���x�Ȃǂ̗v������߂��Ă���i��4���A��6���j�B

�@���̂ق��A�g�̂̈ꕔ�̐ؒf���u�̋֎~�i�������f�r�[�N�i��3�j�͏����t���Ŏ��{�j�Ȃǂ��K�肳��Ă���i�t�����T�j�B

�i��2�j�X�y�[�X���L���A�~�܂�Ȃǂ̎{�݂�ݒu�����P�[�W�B

�i��3�j�H���h�~�̂��߂ɍs���������̐ؒf���u�B

�i3�j���p�{�̕ی�Ɋւ���Œ��̐ݒ�Ɋւ���w��

�@���p�{�̕ی�Ɋւ���Œ��̐ݒ�Ɋւ���w�߁i�ȉ��u���p�{�w�߁v�Ƃ����j�̎�ȖړI�́A�{�ɂ̉ߖ���Ԃ�h�����Ƃł���A�ő厔�{���x��1�������[�g��������33�L���O�����i���p�{���̏d�ʊ��Z�j�ɐ������Ă���B�������A���S���̒ጸ�ȂǏ���̗v�������ꍇ�ɂ́A�ő哯42�L���O�����܂ŋ������i��3���j�B����ɁA���̎w�߂ł͓��p�{�̎��{�Ǘ��҂ɑ��A���C�̎�u����яؖ����̎擾�A�܂��͓����̌o���̏ؖ����`���t���Ă���i��4���j�B

�i4�j�̕ی�Ɋւ���Œ��̐ݒ�Ɋւ���w��

�@�̕ی�Ɋւ���Œ��̐ݒ�Ɋւ���w�߁i�ȉ��u�؎w�߁v�Ƃ����j�́A���ɔɐB������є��̎��{���̉��P�ɏd�_��u���Ă���A�̎��R�ȍs���⌒�N���ێ����邽�߂̊��̊m�ۂ�ړI�Ƃ��Ă���B

�@�{�w�߂̒��œ��ɏd�v�ȓ��e�Ƃ��āA�ɐB�����q�� ����ѓ���̊��ԁi��z��4�T�Ԃ��番�ؗ\���1�T�ԑO�܂Łj�̔D�P�X�g�[���̋֎~������B���̊��ԁA�ɐB���͌Q�����`���t������i��3���j�B�܂��AAW�Ɋւ���]���҂̏\���Ȍ��C��u�Ɣ\�͊m�ہi��6���j�A�̃G�����b�`�����g�����i��4�j�ւ̃A�N�Z�X�̊m�ۂȂǂ��`���t�����Ă���B

�@����ɁA����I�Ȓf������ю�����֎~����Ă���A�ق��̓ɏ�Q���m�F���ꂽ�ꍇ�Ɍ�����{�ł���B�����́A����7���ȍ~�ɊO�ȓI�Ɏ��{����ꍇ�A��������ђ��ɑ[�u�̎��{���`���t�����Ă���i�t�����T�j�B

�����āAEU��O����A������鐶�̓ɂ́A�{�w�߂Œ�߂��Ɠ����x�ȏ�̎�舵�������߂���i��9���j�B

�i��4�j�̒T���s����V�Y�s���Ƃ���������ȍs���𑣐i���邽�߂̂���؍ށA�V��ȂǁB

�i5�j�q���̕ی�Ɋւ���Œ��̐ݒ�Ɋւ���w��

�@�q���̕ی�Ɋւ���Œ��̐ݒ�Ɋւ���w�߁i�ȉ��u�q���w�߁v�Ƃ����j�́A�q���i����6�J���܂ł̋��j�ɓK�p����A��ȖړI�́A�q���̓K�Ȏ�舵���Ǝq���̊�{�I�ȗv���������߂̊��̊m�ۂł���B

�@���̎w�߂ł́A�q���̌q���͋֎~����i�t�����T�j�A8�T��ȍ~�̓O���[�v�ł̎��{�Ȃǁi��3���j���`���t�����Ă���B

�@�܂��AEU��O����A�������q���ɂ́A�{�w�߂Œ�߂��Ɠ����x�ȏ�̎�舵�������߂���i��8���j�B

�i6�j�ƒ{�E�E�������̓����ی�Ɋւ���K��

�@�ƒ{�E�E�������̓����ی�Ɋւ���K���i�ȉ��u�ƒ{�K���v�Ƃ����j�́A�H���A�сA�є�Ȃǂ̐��Y�̂��߂Ɏ��{����铮���̂ƒ{�Ɋւ������߂Ă���B�ƒ{�̉ߒ��ʼn���\�Ȓɂ݂Ȃǂ�h�����߁A�@�B�A�d�C����уK�X�Ȃǂɂ��C�⏈�u���`���t���Ă���B�������A�@���I�ɒ�߂�ꂽ�V���ɂ��ƒ{���s���ꍇ�ɂ́A��O���F�߂��Ă���i��4���j�B

�@�ƒ{�ɂ��ẮA�ƒ{���AW�ɔz������1�j���C�A�E�g��u�̔z�u�@2�j�]���҂̍�Ɓi�����̎�舵���A�������@�Ȃǁj��@3�j�e�ƒ{���1�l��AW�S���҂̔z�u�|���`���t���Ă���B�܂��AEU�ɐH����A�o�����O���̐H�������{�݂ɑ��A�{�K���Ɠ����̊�̏�������߂Ă���B��������]������ۂɂ́A���ۏb�u�����ǁiWOAH�j�̊���l�������B

3�@�h�C�c��AW�֘A�K��

�i1�jAW�Ɋւ��鍑�Ɩ@�I�g�g�݂̊T�v

�@�h�C�c��AW�֘A�K���́A1934�N�Ɏ{�s���ꂽ�uAW�@�v�ɂ����̂ڂ�B���@�͉��x���̉������o�āA���݂��K�p����Ă���B2002�N�ɂ̓h�C�c�A�M���a����{�@�i�ȉ��u�h�C�c��{�@�v�Ƃ����j�ɓ����ی삪���Ƃ̖ړI�Ƃ��Ė��L����AAW���h�C�c��{�@��̌����ƂȂ����B

�@AW�@�ȂǂɊ�Â��A�u�_�Ɨp��������ѓ������Y�̂��߂Ɏ��{����邻�̑��̓����̕ی�Ɋւ��鐭�߁A�ȉ��u�_�p�����ی쐭�߁v�Ƃ����j�v��2001�N�Ɏ{�s����A�eEU�w�߂̍����@�������}��ꂽ�B�h�C�c��{�@�œ����ی삪���Ƃ̖ړI�Ƃ��Ė��L����Ă��邱�Ƃ���AEU��ɔ�ׂĂ�茵�i�ȋK���݂���X���ɂ���B

�i2�j�̗��{�w�߂̍����@����

�@�@�̗��{�w�߂́A�_�p�����ی쐭�߂̑�12�������15���ɂ�荑���@��������Ă���BEU���茵�i�Ȃ��̂Ƃ��āA1�j�G�����b�`�h�P�[�W�ɂ�鎔�{�{�݂̐V�݂����ɋ֎~����Ă��邱�Ɓ@2�j2026�N�ȍ~�́A�����̃G�����b�`�h�P�[�W�ł̎��{���F�߂��Ȃ��Ȃ�i�Ȃ��A���ʂȏꍇ�ɂ�28�N�܂ň����������{���F�߂���j���Ƃ���������B

�i3�j���p�{�w�߂̍����@����

�@���p�{�w�߂́A�_�p�����ی쐭�߂̑�16�������20���ɂ�荑���@��������Ă���BEU��ɔ�ׂČ��i�Ȃ��̂Ƃ��āA�ȉ��̗Ⴊ��������B

�E���p�{�w�߂ł́A�ő厔�{���x��1�������[�g��������33�L���O�����ɐ������Ă��邪�A���w�ߕt�����U�̏����������ꍇ�ɂ͓�39�L���O�����܂ŁA�܂��A���w�ߕt�����X�̏����������ꍇ�ɂ͓�42�L���O�����܂Ŋɘa�ł���B����h�C�c�ł́A���w�ߕt�����U�̏����͎��{���x�ɂ�����炸���炷�ׂ������ł���A�܂��A��42�L���O�����܂Ŋɘa����[�u�̓K�p�͔F�߂��Ă��Ȃ��i��18���A��19���j�B

�E���{�{�݂Ɋւ���v���Ƃ��āA2009�N�ȍ~�Ɍ��݂��ꂽ�{�ɂɂ́A���ʐς�3���ɑ������鎩�R�����m�ۂ��邽�߂̊J�����̐ݒu���`���t�����A���Ɩ��̂�������֎~����Ă���i��18���j�B

�i4�j�؎w�߂̍����@����

�@�؎w�߂́A�_�p�����ی쐭�߂̑�21�������30���ɂ�荑���@��������Ă���BEU��ɔ�ׂČ��i�ȗv���Ƃ��ẮA1�j2029�N�ȍ~�A�ɐB�G���A�ɂ�����ɐB���̃X�g�[�����{�̋֎~�@2�j36�N�ȍ~�A���G���A�ɂ������̃N���[�g���{�͎q�̏o�Y�O��5���Ԃ܂łɐ����|����������i��30���j�B

�i5�j�q���w�߂̍����@����

�@�q���w�߂́A�_�p�����ی쐭�߂̑�5�������11���ɂ�荑���@��������Ă���BEU��ɔ�ׂČ��i�ȗv���Ƃ��ẮA�q�������� ����ꏊ�ɂ��āA�q���w�߂ł́u���N�Ɉ��e����^���Ȃ��悤�v�Ƃ̂K�肳��Ă��邪�A�h�C�c�ł͔M���U�̓K�ȊǗ����`���t���Ă���i��6���j�B�܂��A�{�ɓ��̉��x�⎼�x�Ȃǂɂ��āA�q���w�߂ł͒�߂��Ă��Ȃ���̓I�Ȑ��l���݂��Ă���i��6���j�B

�i6�j�ƒ{�K���̍����@����

�@�ƒ{�K���ɕt�����鍑���@�̋K��́A�u�ƒ{�K���̎��{�Ɋւ���K���v�Ɋ܂܂�Ă���B

�@�h�C�c�����ł́AEU�w�߂ŔF�߂��Ă���ƒ{���̓�_���Y�f�ɂ��C�⏈���Ɋւ��ċc�_������B�h�C�cAW�@�w���A�M�����q���������ł���t���[�h���q�E���t���[�������́A��_���Y�f�ɂ��C�⏈�u���A�@�I�ɂ͓K�����Ă�����̂́A���ӎ���ԂɎ���O�Ɍċz�����S���̎h���Ƃ�������ɂ������邱�Ƃ�����Ƃ��āAAW��̖��_���w�E���Ă���B

4�@�I�����_��AW�K��

�i1�jAW�Ɋւ��鍑�Ɩ@�I�g�g�݂̊T�v

�@�I�����_��AW�ɑ��ĊS���������̈�ł���B2002�N�ȍ~�A�u�����̂��߂̓}�iParty for the Animals�j�v�Ƃ����������}�����݂��Ă���A���@����я�@�ɋc�Ȃ������A���B�c��ɂ�25�N2�����_��1�c�Ȃ�L���Ă���B�܂��A�����ɂ́u�����x�@�ianimal police�j�v���ݒu����A��p�̓d�b�ԍ���ʂ��ĘA�����\�ƂȂ��Ă���B

�@�����́u�����@�ithe Animal Act�j�v�́A�����ɑ���l�Ԃ̍s���Ɋւ���K������сA�����܂��͓����R�����i���l�Ԃ�ق��̓����ɋy�ڂ����X�N�̊Ǘ��̊�{�������߂Ă���B

�@�����@�̎{�s�ƂƂ��ɁA14�N�Ɂu�������{�҂Ɋւ��鐭�߁A�ȉ��u�������{�Ґ��߁v�Ƃ����v���{�s����AEU�w�߂̍����@�������}���Ă���B

�i2�j�̗��{�w�߂̍����@����

�@�̗��{�w�߂́A�������{�Ґ��߂̑�2.66�������2.76���ɂ�荑���@��������Ă���B�����Ƃ��āA�̗��{�̓P�[�W�ł͂Ȃ���P�[�W�����Ŏ��{�����ׂ��Ƃ���Ă���i2.68���A2.70���j�B�������A���݁A���̌����ɂ͗�O�����݂��Ă���A���ꂪ�u�R���j�[�P�[�W�icolony housing�j�v�ł���B�R���j�[�P�[�W�́A�̗��{�w�߂ŏ��F����Ă���G�����b�`�h�P�[�W�Ɣ�r����ƁA1�H������ʐρA�P�[�W�̑��ʐρA�~���ŕ���ꂽ�ʐςȂǂɂ��Ă�茵�i�Ȋ���K�p����Ă���i2.71���j�B�G�����b�`�h�P�[�W�́A2021�N1��1���܂ł̈ڍs���Ԃ������Ďg�p���֎~���ꂽ�B

�i3�j���p�{�w�߂̍����@����

�@���p�{�w�߂́A�������{�Ґ��߂̑�2.48�������2.65���ɂ�荑���@��������Ă���B���p�{�w�߂ł́A���w�ߕt�����X�ɒ�߂��鎀�S���Ȃǂ̏����������ꍇ�ɂ͍ő厔�{���x��1�������[�g��������42�L���O�����܂Ŋɘa���邱�Ƃ��ł��邪�A�����߂ł́A���p�{�w�߂ł͋K�肳��Ă��Ȃ����G �畆���iFootpad dermatitis�j�i��5�j�̔������A�ɘa���邽�߂̗v���ɐݒ肳��Ă���i2.63���j�B

�i��5�j�ڐG���畆���ł���A�{�ɂ̊��C�s���ɋN������~���̍������x�Ȃǂ̎��{���̈������{�a�̗U���ƂȂ邱�Ƃ���A���Y�畆���̔������x��AW�̎w�W��1�Ƃ��ė��p����邱�Ƃ�����B

�i4�j�؎w�߂̍����@����

�@�؎w�߂́A�������{�Ґ��߂̑�2.11�������2.27���ɂ�荑���@��������Ă���B�����߂ł́A��x�`�����ꂽ�Q��ɑ��ĐV���ȓ̒lj����֎~���Ă���i2.13���A�؎w�߂ł́u�ł�����������v�Ƃ̋L�q�ɂƂǂ܂��Ă���j�B����́A���łɌ`�����ꂽ�Q��̓��ł̓����̔����⓬���ɔ����X�g���X�̔����Ȃǂ�h�����߂ł���B�܂��A��1��������̍Œ�ʐϗv���ɂ��āA�؎w�߂ɔ�ׂĂ�茵�i������Ă���A�����{���鏰���S�ʂ��̂����ō\������邱�Ƃ��֎~���A�����Ԃ̂Ȃ��������S���ʐς̏��Ȃ��Ƃ�40�����߂邱�Ƃ��`���t���Ă���i2.17���A2.18���j�B

�i5�j�q���w�߂̍����@����

�@�q���w�߂́A�������{�Ґ��߂̑�2.29�������2.46���ɂ�荑���@��������Ă���B�q���w�߂̈ꕔ�̗v�f����̉��E���i������Ă���A���a���ւ̃A�N�Z�X��1��������40�Z���`���[�g���ȏ�Ƃ���Ă���i2.38���j�ق��A�q��������ł���X�y�[�X�Ɋւ��āA�q���w�߂ł͐ݒ肳��Ă��Ȃ��f�ނ��̓I�Ȗʐϗv�����݂����Ă���i2.36���j�B

�i6�j�ƒ{�K���̍����@����

�@�ƒ{�K���ŋK�肳��Ă�����e�́A�O�q�̓����@����ѓ������{�Ґ��߂Ɋ�Â����{����Ă���B

�@�������{�Ґ��߂ɂ́A�ƒ{�K���Ɠ���̋K�肪�܂܂�Ă��邪�A�d��������邽�߁A�ƒ{�K���Ɋ�Â��ċK������铮���̎E��������ъ֘A�����ɂ͓K�p����Ȃ��B���Ȃ킿�A�������{�Ґ��߂ł͂ƒ{�K���ɔ�ׂĂ��L�͂ȓ����ɂ��K�p����邱�ƂƂȂ�B

5�@�f���}�[�N��AW�֘A�K��

�i1�jAW�Ɋւ��鍑�Ɩ@�I�g�g�݂̊T�v

�@�f���}�[�N�ł́A1857�N���瓮���ی�Ɋւ��闧�@���s���Ă����B�����̖@�߂͎�ɓ����s�҂ӎ��ɖڌ����邱�Ƃ���l�X����邱�Ƃ�ړI�Ƃ������A1916�N�ɍŏ��̎��ۓI��AW�@���̑�����Ĉȗ��A�����̕ی삪�œ_�ƂȂ��Ă���B

�@������AW�@�iThe Animal Welfare Act�j�́A�����ی�̊�Ղ��`�����A�����̎�舵���Ɋւ��āA1�j�����ւ̕s�K�v�Ȓɂ݁A�ꂵ�݁A�X�g���X�t�^�̋֎~�@2�j�����̓K�Ȏ��{����ъǗ��@3�j�����̐g�̓I�܂��͐S���I�ȋs�҂͈�@�|�̌������߂Ă���B

�@������AW�Ɋւ���@�߂́AEU�̒�߂��ɔ�ׂĂ�茵������Ƃ��č����@�ɔ��f����Ă���B

�i2�j�̗��{�w�߂̍����@����

�@�̗��{�w�߂́A�u�Y���{�A�ЂȁA�e�{�Ȃǂ̎��{�Ɋւ���Œ�v���ɂ�����@�ߑ�818���v�ɂ�荑���@��������Ă���B

�@�̗��{�w�߂ł́A�G�����b�`�h�P�[�W�̎g�p�͔F�߂��Ă��邪�A�f���}�[�N�ł́A�����Ȃ�P�[�W�ł����Ă����{���֎~����Ă���i��3���j�B�������A�����̐��Y�҂ɂ�2035�N�܂ňڍs�̗P�\���^�����Ă���B

�@�P�[�W�̋֎~�́A�f���}�[�N��AW�֘A�c�̂̃��r�[�����ɂ����̂ƌ�����B���̖@�߂��̑������O�ɂ́A5���l�ȏオ�P�[�W���̔̔���~�����߂鐿��ɏ������Ă����B�@�߂�23�N�ɔ����������AAW�c�̂���́A�������鐶�Y�҂ւ�12�N�Ԃ̈ڍs�P�\���Ԃ���������Ȃǂ̔ᔻ������B����A�H���E�_�ƁE���Y�Ȃ́A���̈ڍs���Ԃ͕K�v�Ȃ��̂Ƃ��Ă���B

�@���݁A�f���}�[�N�ɂ̓P�[�W���̐��Y�҂�7�҂���A�����Ő��Y����闑�̖�5����1���߂Ă���B�قƂ�ǂ̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�ł͂��łɃP�[�W���̔̔����~���Ă��邪�A�Ɩ��p�ł͈ꕔ���p����Ă���Ƃ݂���B

�i3�j���p�{�w�߂̍����@�����Ƃ��̎�ȓ��e

�@���p�{�w�߂́A�u�u���C���[���{����уu���C���[���Y�̂��߂̛z�������Y���тɃu���C���[���{�҂̌P���ɂ�����Œ�v���Ɋւ���@�ߑ�1747���v�ɂ�荑���@��������Ă���B

�@���p�{�w�߂ł́A�F���ꂽ�ɐB���@�Ɋւ���v���͊܂܂�Ă��Ȃ����A���@�߂ɂ͔ɐB���@�Ɋւ���K�肪����A���Ɂu�{�ɒɂ݁A�����A�ꂵ�݁A�X�g���X�A�����I�ȊQ�A�܂��͏d��ȕs�ւ������N�����\���̂��鎩�R�܂��͐l�H�̔ɐB���@�͎g�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��Ă���i��20���j�B

�i4�j�؎w�߂̍����@�����Ƃ��̎�ȓ��e

�@�؎w�߂́A�u�̎��{�ɂ�����Œ�v���Ɋւ���@�ߑ�1742���v�ɂ�荑���@�������Ȃ���Ă���B

�@EU�Œ��ɔ�ׂČ��������̂Ƃ��ẮA�f���̗v������������B�؎w�߂ł́A�f���͔����݂̖h�~�ɕK�v�ȏꍇ�͋�����Ă���A����ɐ���7���ȍ~�ɍs����ꍇ�́A�b��ɂ���Ė����E���ɑ[�u���Ŏ��{����邱�Ƃ����߂���B�f���}�[�N�ł́A�f����̐���2������4���ȓ��ɍs���ꍇ�A�����݂������������Ƃ��ؖ����鏑�ʂ��K�v�ł���B����4���ȍ~�ɍs���ꍇ�́A�b��w�I�ȗ��R������ꍇ�ɂ̂ݔF�߂��A�b��ɂ���Ė����E���ɑ[�u���Ŏ��{�����K�v������i��46���A��47���j�B

�@�������A�����f���͋֎~����Ă��邪�A�f���}�[�N�ł͈ˑR�Ƃ���95���ȏ�̓��O�q�̗�O�K��Ɋ�Â��f������Ă���B���̂��߁A�f���֎~�̎��{�Ɋւ��āA�f���}�[�N���{��2024�N�ɐV���ȕ⏕�����x�̎��{�����\�����B���̐��x�ł́A�f�����s��Ȃ��̐��Y�҂��A�f�����s���ؐ��Y�҂��x�����ے����������Ƃ��āA�⏕������邱�Ƃ��ł���B�f���}�[�N���{�͂��̐��x�ɂ��A���{����3�N�̊ԁA�f�����s���Ȃ��̓��������N2�{�ɂȂ�ƌ�����ł���B

�i5�j�q���w�߂̍����@�����Ƃ��̎�ȓ��e

�@�q���w�߂́A�u���̎��{�ɂ�����Œ�v���Ɋւ���@�ߑ�1317���v�ɂ�荑���@�������Ȃ���Ă���B���@�߂ɂ́A�_�p�����Ƃ��Ď��{����邷�ׂĂ̋��Ɋւ���Œ�v������߂��Ă���A�q���Ɋւ��Ă����Y�@�ߒ��ɋK�肳��Ă���B�K����e�͎q���w�߂Ɠ����x�̐����ƂȂ��Ă���B

�i6�j�ƒ{�K���̍����@�����Ƃ��̎�ȓ��e

�@�f���}�[�N�ł́u�����̂ƒ{�E�E�����Ɋւ���@�ߑ�817���v�Ƃ��Ď{�s����Ă���B

�@�ƒ{�K���ł́A�C��v���́A�@���V���Œ�߂�ꂽ���ʂȕ��@�łƒ{����铮���ɂ͓K�p����Ȃ��Ƃ���Ă���B����ɑ��āA���@�߂ł́A�@���V���Ɋ�Â��ƒ{�ł����Ă��A���O�ɋC��[�u���{���K�v������i��11���j�B����ɁA�@���V���Ɋ�Â��Ăƒ{�ł���̂́A���A�r�A���M�A���p�{�݂̂ł���i��12���A��13���j�B�f���}�[�N�ł̋C��[�u�Ȃ��ł̂ƒ{�֎~�́A2014�N�ɔ��������B���̋֎~�[�u�́A�@���c�̂���̔��ɂ�������炸�AAW�c�̂ɂ�鋭�͂ȃ��r�[�����ɂ�蓱�����ꂽ�B

6�@�����Ɂ\EU��AW�K�����������߂��铮���|

�@�����܂Ō��Ă����悤�ɁA��������AW�֘A�K���̉^�p���قȂ��Ă��镔���������i�\2�j�B���̂��Ƃ��AEU�P��s��Ƃ����ʂɂ����ē���̋��������̒S�ۂ�j�Q���Ă���Ƃ̎w�E������AEU��AW�֘A�K���̌��������s����w�i�̈�ɂȂ��Ă���B

�@AW�֘A�K���̌������ɂ��ẮA2025�N4���AAW�����ǂ���u�ی��E�A�j�}���E�F���t�F�A�v�S�����B�ψ��̃��@�[���w�C�����A�P�[�W�̒i�K�I�p�~����������|�����y�����B���ψ��́A25�N�Ɍ������s���A26�N�ɂ��̓��e�𖾂炩�ɂ���Əq�ׂĂ���B�P�[�W�̔p�~�Ɋւ��ẮA21�N�ɉ��B�s���C�j�V�A�`�u�iECI�FEuropean Citizens’ Initiative�i��6�j�j�𗘗p�����uEnd of the Cage Age�i�P�[�W����̏I���j�v�Ƃ��ĉ��B�ψ���ɗ��@��Ă���A������ĉ��B�ψ���́A�u�����I�ɃP�[�W��i�K�I�ɔp�~����@�Ă��o����v�Ƃ����ߋ��̌o�܂�����B�P�[�W�̔p�~�͌��݁A�{�e�ŏЉ������ł́A�h�C�c�A�I�����_�A�f���}�[�N�Ȃǂō̗��{�ɂ��Ď��{�i�ڍs���Ԑݒ蒆���܂ށj����Ă�����A�h�C�c�ł̏����I�ȔɐB���̃X�g�[���֎~�Ȃǂ̎��Ⴊ����B�������A�L�͈͂Ŏ��{�����Β{�Y�Ƃւ̉e���͑傫���ƌ����܂�邽�߁A��̓I�ɂǂ̂悤�ȓ��e�Œ�Ă����̂��A����̓��������������B

�@�܂��A25�N2���ɉ��B�ψ�����\�����u�_�ƂƐH�̃r�W�����v�ł́A��������ւ̐�����Ɣ_�ƕ���̖��͂����߂邱�Ƃ����ɁA�A���Y�i�ɑ���EU�ɂ�����_���AW�̊�̗A���i�ւ̓K�p�̌��i���ɂ����EU�_�Ƃ̋����͋���������ȋ����������m�ۂ���A�Ƃ������j�������ꂽ�B����́AEU����O������̗A���Y�i�ɂ��ۂ�������u�~���[�����v�Ƃ��āAEU�����_�ѐ��Y����H�i�̗A�o�ɉe�����y�ڂ��\��������B�����������ẮAEU��̓K�p�ɂ��e���]�����s���邱�ƂƂȂ��Ă���A���̓�����EU��AW�֘A�K���̌������ƕ����Ē����������B

�i��6�j�Œ�7�J���̉���������v100���l�ȏ�̏������W�߂�A���B�ψ���ɑ��ė��@���Ă��邱�Ƃ��ł��鐧�x�B

�i�O�c�@���G�iJETRO�u�����b�Z���j�j