ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」の策定について

農林水産省 畜産局総務課畜産総合推進室 専門官 山本 将平

【要約】

「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」(以下「酪肉近」という)は、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に基づき、酪農や肉用牛生産などに関する今後の取り組みや施策の方向性を示すものであり、おおむね5年ごとに策定している。

昨年9月以降、畜産部会で精力的にご議論いただき、また、国民からの意見などを踏まえ、4月11日に第9次となる酪肉近を策定した。

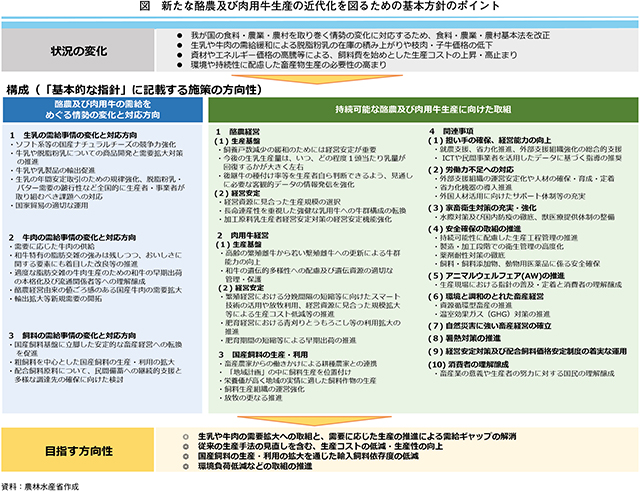

本稿では、策定の背景やポイントを解説する(図)。

1 新たな「酪肉近」の策定の背景

令和2年3月に策定された第8次酪肉近では、国内外の需要拡大に対応するための増頭・増産を基本的な方向性としていた。しかし、その後の世界的な情勢変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、資材やエネルギー価格の高騰、生産年齢人口の減少、地球環境問題への関心の高まりなど、酪農・肉用牛生産を取り巻く状況は大きく変化した。

まず、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により消費が大きく落ち込み、需給ギャップが拡大したことで、脱脂粉乳の在庫の積み上がりや枝肉価格の下落が発生した。また、ウクライナ情勢や原油価格高騰、円安の進行などにより、飼料をはじめとする生産資材の高騰が重なり、酪農・肉用牛経営は大きな影響を受けた。これまで日本の酪農・肉用牛経営は安価な輸入濃厚飼料に依存していたが、前提が大きく変わり、国産飼料基盤に立脚した経営の重要性が高まっている。さらに、人口の減少に伴い、生産年齢人口の減少も加速しており、2050年には5275万人に減少すると予測されている。畜産業においても、生産段階だけでなく、飼料生産や流通段階を含めて人手不足が深刻化しており、省力化や飼料生産の外部化が求められている。

また、国内では人口減少による需要の減少が避けられない中で、アジアをはじめとした諸外国では人口や所得が増加しており、牛肉などの輸出が伸びている。一方、我が国で生産する畜産物は、太宗が国内で消費される状況は変わっておらず、人口減少局面における拡大は容易ではないものの、生産者が所得を向上させながら安心して生産していけるよう需給ギャップを解消しつつ、さらなる国内需要を拡大させる取り組みが重要である。

そのほか、地球環境問題への対応も不可欠であり、畜産においても、資源循環や温室効果ガス削減への貢献が求められている。消費者の関心や国際ルールに対応し、酪農・肉用牛生産者の努力を発信し、理解を得る必要がある。

2 生乳の需給変化と酪農経営の持続可能性に向けた取り組み

(1)背景と課題

生乳の需給については、遅くとも令和2年ごろから、ヨーグルト消費の減少やCOVID-19の影響により脱脂粉乳の需要が低迷したことで、脱脂粉乳の在庫の積み上がりが発生した。国、生産者、乳業者が一体となって在庫削減対策を講じているが、牛乳や脱脂粉乳の需要は当面不足すると見込まれており、対策がなければ積み上がる状況にある。

生産基盤については、高齢化などを理由に飼養戸数が減少し、寒冷地など条件不利地域においては、農村の維持・活性化の観点から産業の持続性が課題である。

また、飼料費等の上昇・高止まりが経営収支を大きく悪化させたものの、その後の乳価引き上げに伴い回復の兆しが見られることを踏まえると、円滑な価格の形成に向けて需給の安定を通じ乳価交渉の環境を整えることが重要である。

さらに、生乳の流通については、2024年問題を背景とする運転手不足等の課題がある中で、集送乳の合理化が重要である。加工に当たっては、需給がひっ迫する中で、生乳需給調整機能の強化が必要となるが、乳製品加工施設の老朽化・偏在が課題である。

(2)対応方向と今後の施策

まず、生産量と需要のバランスを整えることが最重要課題である。酪農・乳業等の関係者と国や地方公共団体が目線を合わせながら、生乳・脱脂粉乳の消費者の理解醸成や需要喚起対策を拡大していく必要がある。

なお、生産数量目標については、次期基本方針策定までの間、毎年、業界を挙げた需要拡大の取り組みの成果を含む需給状況を踏まえ、その目標達成の可能性やそれ以上の生産拡大の必要性を検証していく。

生産基盤に関しては、生乳生産量の安定のためには、生産者が自ら種付率などをコントロールすることが重要であることを踏まえ、国は、酪農家が生産基盤を見通すために必要な飼養頭数、生乳の需給状況等の客観的データに関する情報発信を強化する。

経営安定対策については、地域における飼養戸数の動向や、これに伴う生乳生産の実態を把握し、生乳需給と経営の持続可能性を考慮した生産基盤の維持・強化を図るための支援を講じる。

また、流通・加工についても、関係者の理解を得ながら合理化を推進していく。

3 牛肉の需給構造と肉用牛経営の持続可能性に向けた取り組み

(1)背景と課題

日本の肉用牛の産出額は、平成25年の5189億円から令和5年には7696億円と約1.5倍に増加しているが、3年度以降はコロナ禍や物価上昇の影響で牛肉の1人当たり消費量は前年を下回って推移している。一方、輸出は堅調に増加しており、6年には過去最高の輸出額・量を記録した。国内外の人口動態を踏まえると、牛肉の生産基盤の維持には輸出が不可欠な状況である。

また、国内の消費者ニーズは、脂肪交雑の多い霜降りだけでなく適度な脂肪交雑や赤身肉など多様化している。こうした中、現在、多様な消費者ニーズに対し、和牛、交雑種、乳用種の国産牛全体で対応し、全国の和牛産地においては、おいしさに関連した脂肪酸組成等の指標によるブランド化の取り組み、早期出荷による適度な脂肪交雑の牛肉生産の取り組みも広がりつつある。

生産基盤については、繁殖経営は高齢化・後継者不足が課題となっており、また、一部の人気種雄牛の精液の集中的利用など遺伝的多様性の喪失への懸念も高まっている。また、飼料価格が高止まりする中で、子牛価格が下落傾向で推移するなど、肉用牛経営における所得確保に向けた経営力の向上が不可欠となっている。

加えて、肉用牛の流通については家畜市場の魅力向上に向けた再編・整備が必要となっており、牛肉の流通については食肉処理施設の老朽化や稼働率の低下、労働力不足が課題となっている。

(2)対応方向と今後の施策

人口減少局面の我が国において、国内外の需要を的確に捉え、1人当たりの国産牛肉消費量を増やしつつ、輸出拡大等も進めながら、需要に応じた牛肉の供給を図る必要がある。

和牛肉の脂肪交雑は外国産牛肉との差別化の強みであり、消費者ニーズへの対応として、脂肪交雑と食味のバランスを重視した改良や品質評価を進めるとともに、適度な脂肪交雑の牛肉を生産する短期肥育を推進していく。また、交雑種や乳用種牛肉の需要拡大も図る。

輸出拡大に向けては、認定農林水産物・食品輸出促進団体によるオールジャパンでの認知度向上や、産地による商流構築などを進めるとともに、輸出向け施設の整備・認定を推進していく。

流通の合理化に向け、家畜市場については、地域の実情を踏まえた再編を積極的に推進していく。また、食肉処理施設については、再編や輸出型施設の整備、収益力の強化等を推進するとともに、将来の再編に向けた施設同士の連携を強化していく。

4 飼料の安定供給と国産飼料の活用による持続的な畜産経営の構築

(1)背景と課題

近年、家畜改良や飼養管理の高度化による畜産物の生産性の向上に伴い、濃厚飼料の給与割合が増加している。また、輸入乾牧草は利便性や品質の安定性といった理由から一定の需要があり、粗飼料全体の2割を占めている。

こうした中、ウクライナ情勢や円安、燃料価格の高騰により、輸入飼料価格が高止まりし、畜産経営を直撃している。このため、安定的な調達はもとより、資源循環といった観点も含め、国産飼料の利用が求められている。

一方、畜産経営の規模拡大が進む中では、近隣で効率的に飼料を生産可能な農地やその労働力の確保が困難であり、これを補う形でコントラクターやTMRセンターによる飼料生産作業の外部化が進展したものの、人材確保等が課題となっている。

また、国産飼料の生産・利用の拡大には、耕畜連携を含めた環境整備が必要であり、飼料の品質安定化や輸送の効率化による持続的な流通体制の構築が重要である。

(2)対応方向と今後の施策

国産飼料の生産拡大については、青刈りトウモロコシや子実トウモロコシ、飼料用米などの現場実態を調査・検証した上で、田畑における耕畜連携の在り方も含めて検討していく。また、耕畜連携に向け、飼料生産について地域計画の中で位置付けることを促していく。その上で、労働生産性や単収の面で有利であり、栄養価も高く地域の実情に適した青刈りトウモロコシ、牧草、ソルゴー等の飼料作物の作付拡大などを図っていく。

また、飼料生産組織のオペレーターの確保・育成や作業機械の導入など、運営強化に努めるとともに、放牧について、飼養管理の省力化や条件不利地の活用のために有効な手段であることから、特に肉用牛繁殖経営や中山間地域におけるさらなる活用を推進していく。

さらに、配合飼料の価格低減に資するよう、配合飼料工場の再編等の製造合理化を推進することに加えて、配合飼料輸送の作業に係る負担の軽減や、長距離輸送の削減などに取り組み、飼料の製造・流通の合理化を図っていく。

5 関連事項について

肉用牛、乳用牛の共通事項として、(1)担い手の確保、経営力の向上(2)労働力不足への対応(3)家畜衛生対策の充実・強化(4)安全確保の取組の推進(5)アニマルウェルフェアの推進(6)環境と調和のとれた畜産経営(7)自然災害に強い畜産経営の確立(8)暑熱対策の推進(9)経営安定対策及び配合飼料価格安定制度の着実な運用(10)消費者理解の醸成―について取り組んでいくこととしている。

例えば、担い手の確保、経営力の向上に関して、酪農・畜産における基幹的農業従事者の多くが60歳以上で、今後20年間で酪農は約半分、肉用牛は約4分の1に減少する見込みである。これに対し、就農や省力化、外部支援組織の強化を支援していく。新規就農に当たり知識や技術の習得の場となるヘルパー制度の強化も重要である。加えて、スマート農業技術やデータ活用により生産性向上と経営効率化を図っていく。

また、家畜衛生対策の充実・強化に関して、まず、水際検疫を徹底し、口蹄疫などの越境性疾病の侵入を防ぐため、AI(人工知能)を活用した検査技術等を導入する。また、国内防疫の徹底が重要であり、飼養衛生管理の向上やワクチン接種を推進していく。さらに、産業動物獣医師の確保・育成を図り、地域の獣医療提供体制を整備していく。

環境と調和のとれた畜産経営に関して、持続可能な畜産経営を目指し、堆肥の高品質化や広域流通などを通じて、家畜排せつ物の適正管理と堆肥の循環利用を推進する。また、温室効果ガス(GHG)排出削減に関しては、4月15日に改定した農林水産省地球温暖化対策計画において、畜産分野における排出削減目標を設定したところ。このため、みどりの食料システム法に基づく農業者の認定やJ―クレジット制度(注)の活用を通じ、GHG排出量が少ない家畜排せつ物管理方法への変更やGHG排出削減に資する飼料添加物等の利用を推進する。併せて、消費者の関心を踏まえ、環境負荷低減の取り組みを「見える化」し、国際的な動きに対応していく。

(注)省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによる、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。

6 終わりに

畜産業は国民に対して良質なたんぱく質を供給するだけでなく、流通・加工などの関連産業も含め、我が国の中山間地も含む各地の地域を支える重要な産業である。

このため、今般策定された酪肉近に基づく取り組みを通じ、我が国の畜産物を国内外に供給していくことで、国産畜産物の価値を高め、酪農・肉用牛生産者や関係者が誇りを持ちつつ将来に向けた展望を描き、また次代を担う若い世代にも魅力のある畜産業にしていく所存である。

なお、本文やわかりやすくまとめたパンフレットについては、以下の二次元コードからご参照いただきたい。

【プロフィール】

平成27年農林水産省入省。

消費・安全局畜水産安全管理課、経営局保険監理官、生産局畜産振興課、大臣官房みどりの食料システム戦略Gなどを経て、令和6年4月から畜産局総務課にて、酪肉近の改定やGHG排出削減に係る取り組みの推進を担当。