ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 新たな家畜及び鶏の改良増殖目標について

鹿児島県 農政部畜産振興課 安馬 英斗

(前 農林水産省 畜産局畜産振興課)

【要約】

家畜および鶏の改良増殖目標は、おおむね5年ごとに家畜の能力、体型および頭数に関して10年後の目標を定めるものであり、本年4月に第12次目標を公表した。本稿では畜種別に、特に重点を置いて改良増殖を推進していく事項や、前回の目標から大きく変更があった事項について、その背景となっている情勢とともに説明する。主なものとしては、(1)乳用牛については、長命連産性の向上のため疾病抵抗性の評価を開始することや、日本の飼養環境に適した改良を推進するために暑熱耐性の評価方法の改善、飼料利用性等の新たな評価の検討などを行うこと(2)肉用牛については、多様な消費者ニーズに対応するため、オレイン酸等の食味の向上に重点を置いた改良・研究等を推進することや、食味、繁殖性、飼料利用性等の新たな改良形質に着目した改良の推進により、遺伝的多様性を確保すること(3)豚については、消費者ニーズに対応するため、脂肪交雑の増進等による食味の向上を図り、海外産豚肉との差別化を推進することや、肢蹄に関する評価指標の改良現場での活用の推進(4)鶏については、卵用鶏においては長期にわたり高い産卵性を維持する改良を推進すること、肉用鶏においては生産コストを低減するため、飼料要求率と育成率の改良を推進すること、国産鶏種(地鶏等)においては特色ある品質を保持しつつ、生産コストの低減を推進すること(5)馬については、生産基盤強化のため、優良な種雄馬および繁殖雌馬の確保と適切な利用に加え、家畜人工授精技術・受精卵移植技術の改善、普及等を推進すること(6)めん羊、山羊については、優良な種畜を確保するため、家畜人工授精技術等を利用した能力の高い種畜の生産およびその供給を推進すること―が挙げられる。

1 はじめに

家畜改良増殖目標は、家畜の改良増殖を計画的に行うことを通じ、畜産の振興を図ることを目的として、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第3条の2に基づき、おおむね5年ごとに家畜(牛、豚、馬、めん羊、山羊)の能力、体型、頭数等に関して10年後の目標を定めることとされている。本年4月に公表された第12次目標では、令和17年度の目標を定めている(注1)。

(注1)鶏の改良増殖目標については、家畜改良増殖法に規定されていないが、家畜改良増殖目標と同様に、「食料・農業・農村政策審議会」に諮問し、家畜改良増殖目標に準じて定めた。ただし、鶏は他の畜種に比べライフサイクルが短く改良の効果が現れるスピードが速いことから、目標年度は他の畜種の10年後とは異なり、5年後の令和12年度としている。

また、新たな目標を検討するため、家畜改良の専門家をはじめ、畜産経営や流通・販売・消費等に関する有識者による畜種ごとの研究会を設置し、技術的見地に加えさまざまな視点から議論を重ね、さらに食料・農業・農村政策審議会畜産部会での審議を経て、本目標を取りまとめた。

上記の議論を通じて、特に、生産性を高めつつ我が国の飼養環境に合わせた改良を進める必要性に加え、(1)我が国の食料安全保障の観点から国内での家畜改良の基となる種畜の確保とその改良の推進(2)改良した家畜の能力を十分に発揮させるための飼養管理技術の向上(3)流通段階も含め「食卓(消費者)」からの多様なニーズに対応できるよう特色ある畜産物の生産と関連する情報の提供等の重要性―等について指摘された。

以上のような視点に立ち、本目標では、5年後10年後の方向性として、多様な消費者ニーズに対応した、農場から食卓までを支える「強み」のある「家畜づくり」を目指すこととした。

2 畜種別のポイント

家畜改良増殖目標は、畜種別に「(1)能力に関する改良目標、(2)体型に関する改良目標、(3)能力向上に資する取組」に分類される改良目標と、需要動向に合わせて家畜の飼養頭羽数を定める増殖目標を示している。本稿では畜種別に、特に重点を置いて改良増殖を推進していく事項や前回の目標から大きく変更があった事項について、その背景となっている情勢とともに説明する。

(1)乳用牛

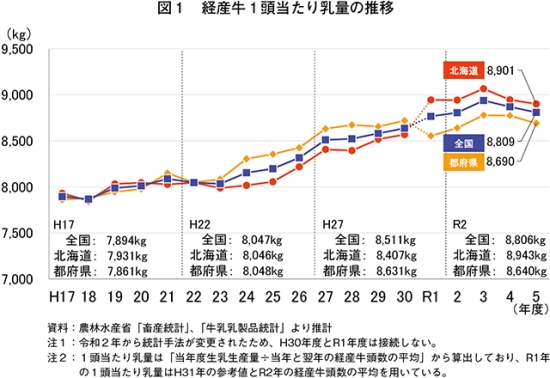

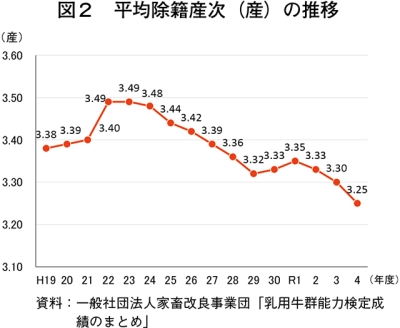

我が国の乳用牛は、我が国独自の総合指数(NTP)(注2)を基本とした改良を行っている。これまで主に改良の成果により、乳用牛1頭当たりの乳量は年々増加傾向にあるが、供用期間の短縮や受胎率の低下といった課題がある(図1〜3)。そのため、今後、疾病抵抗性(注3)に係る評価の開始とNTPに疾病抵抗性等を新たに加えることにより、長命連産性の改良を引き続き促進することを目標に盛り込んでいる。

(注2)総合指数(NTP:Nippon Total Profit Index)とは、泌乳能力と体型をバランス良く改良することで、長期間着実に供用できる経済性の高い乳用牛を作出するための指数。

(注3)子宮内膜炎などの生殖器疾患、乳熱、胎盤停滞、産褥熱 などの妊娠分娩後疾患、乳房炎、ケトーシスなどの酪農経営に大きく影響する代謝病に関する形質。

近年では、輸入精液の利用割合が増加傾向にあるが、海外で高い能力を発揮されると評価される乳用牛は、その国のニーズと環境に適合して能力が発揮されるよう改良されており、日本のような高温多湿な環境下で同じような能力が発揮できるとは限らない。また、精液は生乳生産に不可欠な物資であるため、海外の遺伝資源に依存しすぎることなく、能力向上を図りながら、国内で安定的な供給体制を維持・強化していくことは非常に重要である。このため、我が国の環境下で評価された遺伝的能力が高い国産種雄牛の精液の利用が図られるよう、今後とも、NTPに基づく総合的に遺伝的能力が高い国産種雄牛の作出・利用を推進する必要がある。さらに、日本の飼養環境により適した乳用牛への改良を推進するため、暑熱耐性などの評価方法の改善を検討するとともに、飼料利用性等の新たな評価形質の導入を検討することとしている。

(2)肉用牛

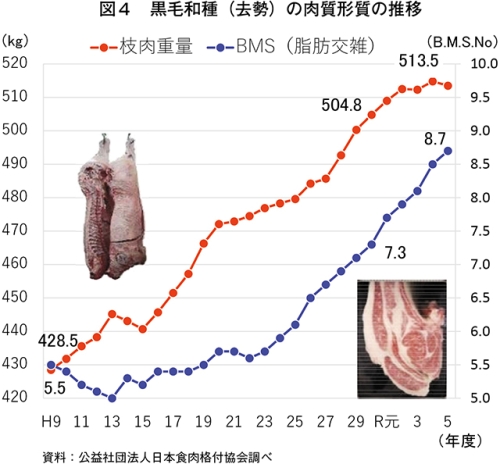

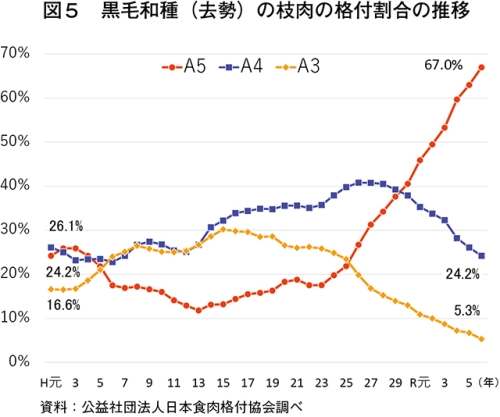

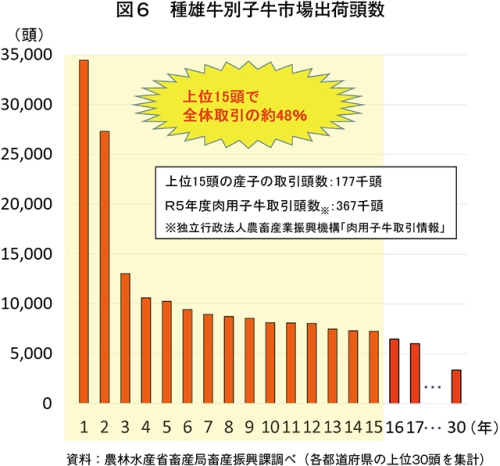

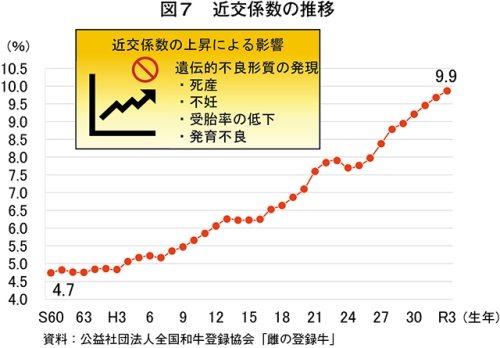

我が国の和牛は、脂肪交雑等の肉質の向上や斉一化を目指す改良が進められ、和牛肉は、輸入牛肉との明確な品質差を有し、海外からも高い評価を受けている。一方、近年は、脂肪交雑だけではなく、食味(注4)に関連する脂肪酸組成など新たな価値観に着目した改良が検討・実施され、オレイン酸等の一価不飽和脂肪酸(MUFA)(注5)の測定も行われているものの、生産現場では、枝肉販売による収入をより多く確保するため、増体や脂肪交雑に優れる特定の種雄牛に利用が集中し、脂肪交雑を重視した和牛生産となっている(図4、5)だけでなく、和牛全体での近交係数が上昇し、遺伝的多様性の喪失が懸念されている(図6、7)。

そのため、MUFAなどの脂肪の質をはじめとする食味の向上に重点を置いた改良を推進するとともに、食味・脂肪交雑の形状(注6)に関する指標の研究や評価手法の検討を進めるものとしている。

また、繁殖能力に優れ、生涯生産性の高い種畜の選抜により、分娩間隔の短縮等を推進するとともに、生産コストの低減のため、飼料利用性に関する指標化の検討と選抜手法の実用化を進めるものとしている。

さらに、食味、飼料利用性、繁殖性に関係する新たな改良形質のデータ収集に取り組み、これらに着目した種雄牛の造成等の改良を推進することで、遺伝的多様性の確保を図るものとしている。

(注4)調理方法によって異なる、味、香り、食感が主体となる食べたときの味わい。

(注5)脂肪を構成している飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸のうち、分子構造中に一つの二重結合を持つ不飽和脂肪酸で、オレイン酸等がある。牛肉中に含まれる量が多いと脂の融点が低下し、口溶けが滑らかとなる一方、その割合が高くなり過ぎると軟脂になる傾向があることから、他の脂肪酸とのバランスに留意が必要。

(注6)小ザシといった脂肪交雑の形状の違いにより同じ格付であっても総脂肪量に差が生じる。

肥育牛については、個体の飼料利用性等の能力に応じつつ、適正な月齢での肥育開始、肥育期間の短縮、適度な脂肪交雑での出荷に取り組むことにより、飼料コストの低減、肥育後期の事故率の低下等による収益性の改善や多様な消費者ニーズへの対応による消費の裾野拡大が期待できる。このため、和牛特有の強みである脂肪交雑を活かした慣行肥育だけではなく、多様な肥育形態の選択肢の一つとして、短期肥育・早期出荷の普及に向けた技術の研究や実証に取り組み、生産現場への定着を推進するものとしている。

(3)豚

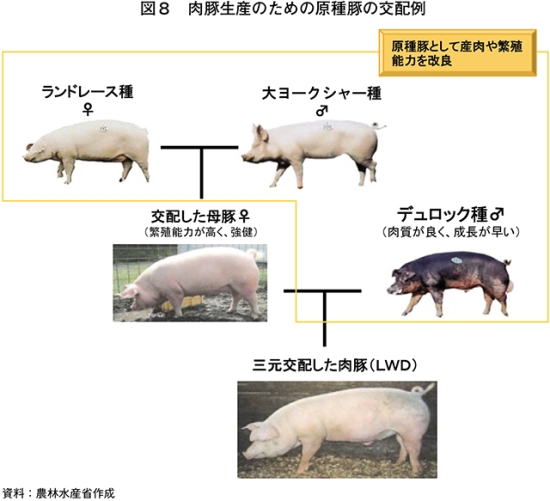

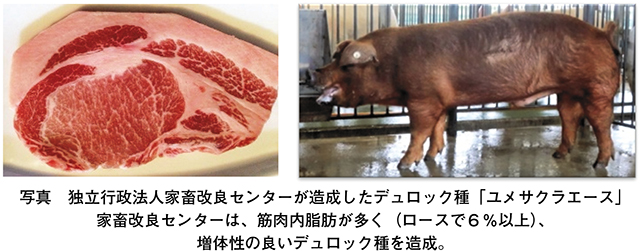

我が国の豚については、近年、アジア諸国においてアフリカ豚熱(ASF)が発生し、国内では豚熱(CSF)の発生が継続して確認されるなど、家畜伝染性疾病による遺伝資源喪失リスクが高まっており、食料の安全保障の観点からも国内で遺伝資源を確保し、純粋種豚の改良体制を維持していくことが重要となっている。そのため、純粋種豚の維持・確保に努めるとともに、多様な消費者ニーズに対応する産肉能力の改良、具体的には、交配用の雄として主に利用されるデュロック種について、ロース芯への脂肪交雑の増進等により食味の向上を図り、国産豚肉全体の食味の向上を図ることなどを目標に盛り込んでいる(図8、写真)。また、生産コストの低減を図るため、1腹当たり育成頭数の改良を推進することとしている。

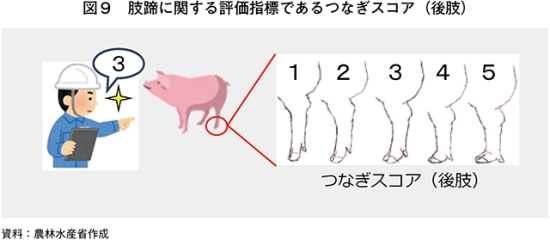

さらに、能力の発現を最大化させるため、強健で肢蹄が強く、発育に応じて体各部の均称がとれた体型に改良する必要がある。肢蹄に関する評価指標は確立されていることから、引き続きデータの収集・分析を進めるとともに、改良現場での実践に向け判定の均一化・精度向上を図ることとしている(図9)。

(4)鶏

我が国の養鶏については、現在、国内で流通している実用鶏の多くが外国鶏種(注7)という現状となっている。このような中で、多様な消費者ニーズに対応した鶏卵・鶏肉の安定供給を図るため、我が国の気候風土等の飼養条件に適応した多様な国産鶏種(注8)の改良・増殖等を進めることが重要となっている。

(注7)海外で育種改良された種鶏と、これらから生産された実用鶏(鶏卵・鶏肉の生産のために、雑種強勢効果を発揮する種鶏を交配して生産した鶏)。

(注8)独立行政法人家畜改良センター、都道府県および民間の関係機関の連携の下に日本国内で育種改良された種鶏と、これらから生産された実用鶏(地鶏、在来種等の育種素材鶏を含む)。

そのため、卵用鶏については、長期にわたり高い産卵性を維持する改良を推進するとともに、日産卵量に留意しながら、飼料要求率の維持・向上に努めることとしている(図10)。

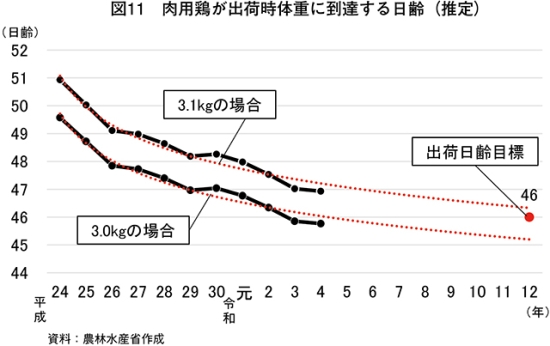

肉用鶏については、生産コストを低減するため、増体の低下につながらないよう留意しながら、飼料要求率と育成率の改良を推進することとしている(図11)。

国産鶏種(地鶏等)については、一般的にブロイラーに比べて肉質や食味等に優れるとされるが、増体性や種鶏の繁殖性(産卵率)が低く、生産性の面での改良が求められている。従って、特色ある品質を維持しつつ、合理的な価格水準で供給が図られるよう、生産コストの低減に努めることを目標に盛り込んでいる。

(5)その他の畜種(馬、めん羊、山羊)

上記のほか馬、めん羊、山羊についても、それぞれ能力や体型等について目標を定めている。これらの家畜は、多様な利活用が期待されるものの、生産を支える改良増殖に関わる技術者や指導者などの不足による生産基盤の弱体化の進行が懸念されている。このため、優良な種畜の生産とその利活用に向けて家畜人工授精技術や受精卵移植技術の改善、理解醸成、普及を図ることやそれぞれの畜種に特有なデータの収集・活用の体制構築に努めることなどを目標とした。

3 おわりに

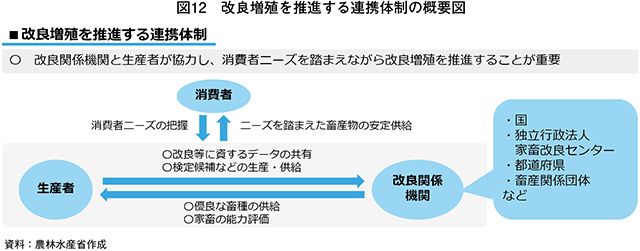

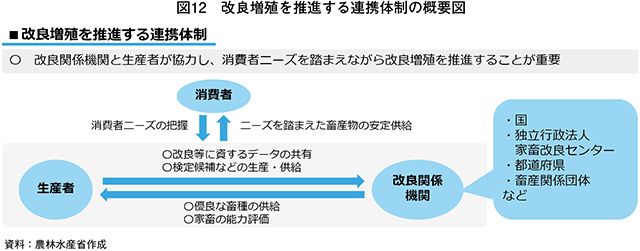

上述した目標を推進していくためには、国および独立行政法人家畜改良センターをはじめ、都道府県、関係畜産団体等の家畜の改良・増殖に携わる産学官の「改良関係機関」は、新たな技術も活用し、多様な遺伝資源の維持・確保等を通じて能力の高い強健な「家畜づくり」を進める必要がある。また、「生産者」においては、家畜の快適性にも配慮しながらその能力を最大限に発揮させることにより、「強み」のある畜産物の生産等に努め、これらを通じて「消費者」における国産畜産物への理解を増進することにより、「改良関係機関」、「生産者」および「消費者」が双方向で支え合うことが重要である(図12)。このような連携体制のもと、目標の達成に向けて進んでいけるよう、改めて畜産関係者の幅広い協力をお願い申し上げる。

【プロフィール】

令和5年3月

帯広畜産大学 畜産学部共同獣医学課程 卒業

令和5年4月 農林水産省入省 畜産局畜産振興課に配属

令和7年4月 鹿児島県 農政部畜産振興課