ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 北海道における酪農の哺育・育成センターによる分業化の現状と課題 〜十勝地区を中心として〜

旭川市立大学 名誉教授 佐々木 悟

【要約】

酪農地帯である北海道では、搾乳経営から預託を受けて新生子牛を哺育・育成し、受胎させた妊娠牛を搾乳経営に返す哺育・育成センターが増加している。道内で新生子牛を哺育・育成センターに預託している酪農家数は958戸と道内総酪農家数の17.3%に上り、搾乳経営と哺育・育成経営の分業化が進展しつつある。また、酪農の主産地である十勝総合振興局管内において、地方自治体の関連団体の支援によって組織化された哺育・育成センターが数多くの研修や講習受講を通して死廃率の低い優れた管理を行い、酪農家が安心して預託することができ、かつ育成牛や初妊牛を搾乳経営に供給している。Aセンターでは、妊娠牛となるまで預託期間を延長する要望が搾乳経営から寄せられているが、預託頭数が上限に達しており、対応は困難な状況にある。それ故、今後の課題として、新たな投資による施設の増設と雇用が求められている。

はじめに

日本の酪農家戸数の減少に伴い、経産牛の頭数も減少の一途をたどっている。2014年から23年までの10年間に、飼養頭数は89万3400頭から83万6600頭へと5万6800頭(14年比6.3%減)減っている。減少が大きいのは都府県の酪農であり、酪農家戸数は1万1700戸から7240戸へと4460戸(同38.1%減)、経産牛飼養頭数も同じく42万3100頭から36万6600頭へと5万6500頭(同13.4%減)とそれぞれ減少し、都府県の経産牛頭数が日本の経産牛飼養頭数全体に占める比率も、47.4%から43.8%に縮小している(注1)。

他方、北海道の酪農は、都府県の減少を補う形で生産を展開してきている。この間、都府県の経産牛が減少する中で、北海道の飼養頭数は47万頭台を維持している。この結果、北海道の経産牛の全国に占める飼養シェアは52.6%から56.2%に3.6ポイント上昇しており、北海道で生産された牛乳、乳製品の都府県への供給・販売が増大している状況にある。さらに特筆すべきことは、日本酪農の将来を担う2歳未満の未経産牛、つまり、今搾乳している乳用牛を後継する雌牛の飼養頭数が北海道で急増している。

全国において、14年から23年の10年間に2歳未満の未経産牛飼養頭数は43万6800頭から45万9300頭に2万2500頭(14年比5.2%増)増加した。この間、北海道における2歳未満の未経産牛飼養頭数は28万9300頭から33万9300頭に5万頭(17.3%増)増加し、北海道のシェアは66.2%から73.9%に7.7ポイントも上昇している。増加の要因は、将来の自己牧場の規模拡大や都府県への繁殖用に供する雌子牛の供給・販売の拡大を目指して、積極的に子牛生産が行われていることにある。

北海道では、都府県に供給する経産牛とともに未経産牛の飼養頭数も増大しており、一戸当たりの飼養頭数の拡大に拍車をかけている。2023年の酪農の一戸当たり飼養頭数は、都府県平均が70.9頭、全国平均が107.6頭であるのに対し、北海道は156.6頭と、都府県の2.2倍以上、全国の1.4倍以上の規模となっている。

このように酪農の大規模化が進み、産地において経験のある労働者の確保が難しいことも相まって、家族経営における労働力不足は危機的状況に陥っており、打開する方策として、北海道では大規模な預託哺育・育成専門牧場(以下「哺育・育成センター」という)が設立され、利用する酪農家数、預託頭数が増えている。つまり、酪農が、1)経産牛を飼養して搾りを専門に行う搾乳経営と、2)新生子牛を哺育・育成し、受胎させ、妊娠牛を搾乳経営に返す哺育・育成経営−とに分業化しつつある(注2)。

本論文では、酪農の主産地において、このように分業化が進みつつあることを明らかにするとともに、この分業化によって引き起こされる課題について考察したい。なお、分析の対象とした地域は、十勝総合振興局管内である。『2020年農林業センサス』から、同管内では、飼養頭数23万4400頭と道内の乳用牛の28.9%が飼養されており、北海道を総合振興局・振興局別に見た場合、最大の産地として位置付けられる。また、後に述べるように、2000年以降、哺育・育成センターの設立が増加し、2014年に支援組織「十勝哺育育成牛受託協議会」が設立され、他の地区に先んじて、地域ぐるみで情報交換などを通し飼育技術向上やセンターの経営効率化推進の活動を行ってきている。

(注1)酪農家戸数、乳用牛頭数は農林水産省「畜産統計」による。

(注2)上田宏一朗他『北海道における乳牛預託哺育・育成牧場の現状』(JRA畜産振興事業(平成31〜令和3年度))、北海道大学大学院農学研究院、p1〜83

1 乳用牛の「哺育・育成、妊娠」過程ならびに死廃頭数と死廃率

(1)哺育期、育成期、妊娠期の過程

牛は生後2カ月齢までが哺育期であり、生理上の特徴として母体内環境から母体外環境への適応や消化機能と体型の発達、体重の増加がある。分娩直後3〜5日間の生乳を初乳と呼び、生後4日間程度は母子を同居させて自由に初乳を吸引させる必要がある。これは、子牛が初乳の給与によって初めて免疫抗体を獲得するからである。管理上の特徴として、給与する飼料は液状飼料(代用乳)であるが、哺育期末期には育成期に行われる粗飼料給与の準備として哺育用飼料の給与が行われ、四つある胃のうち飼料を消化する第1胃が機能するようになる。

生後3カ月齢における離乳、粗飼料主体の飼育への移行から、13〜14 カ月齢の初回受胎までの期間が育成期である。体重が最も増加するとともに、繁殖機能が発達し、生殖可能となる性成熟が発現する時期である。

性成熟、いわゆる発情が現れる13〜14カ月齢に人工授精が行われ、受胎確認によって妊娠期に入る。受精卵は子宮壁に着床し、牛胎児として発育し、胎児は母牛から胎盤を通して栄養分の供給を受けながら280日間の妊娠期間を経て出産される。

出産を控えた妊娠牛は、哺育・育成センターから搾乳経営に戻り、24〜26カ月齢に出産を迎え、初産期に入る。初めて分娩を経験し、生乳生産を開始する時期であり、分娩、泌乳開始など栄養素の利用、内分泌調節の面で質的にも、量的にも極めて大きい変化を迎える。初産期以降は、再交配など2産以降の泌乳・出産反復期に入る。

(2)哺育期・育成期における死廃頭数と死廃率

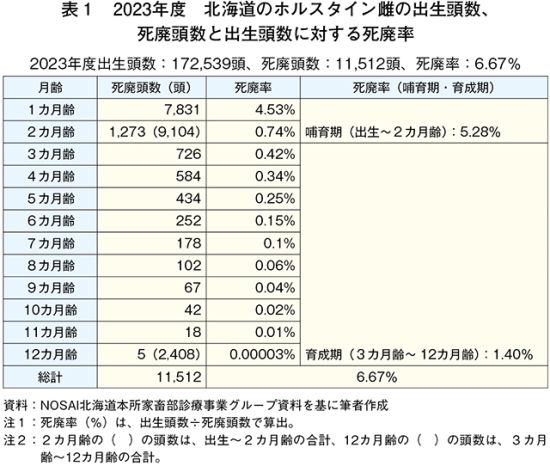

分業化が進められようとしている哺育期から育成期に至る期間は、死亡や廃用が発生しやすい期間でもある。北海道農業共済組合(NOSAI北海道)の資料(表1)によると、2023年4月1日から24年3月31日までの1年間に、北海道で生まれた乳用牛新生子牛は17万2539頭であった。

子牛の月齢別の死廃頭数、死廃率を見ると、1〜2カ月齢の哺育期の死廃頭数は9104頭であり、出生頭数に対する死廃率は5.28%を占め、とりわけ、1カ月齢の死廃頭数が突出して多く、死廃率が高い。3〜12カ月齢までの育成期の死廃頭数は2408頭で、死廃率は1.40%を占める。

今後、北海道の酪農が生産を拡大していくには、哺育期、育成期の子牛の死廃頭数を減らし、「安全で健康」で能力(泌乳力)の高い後継牛をいかに確保していくかが大きな課題であり、新たな対応が求められている。

2 北海道における哺育・育成センターの増加

(1)北海道の動向

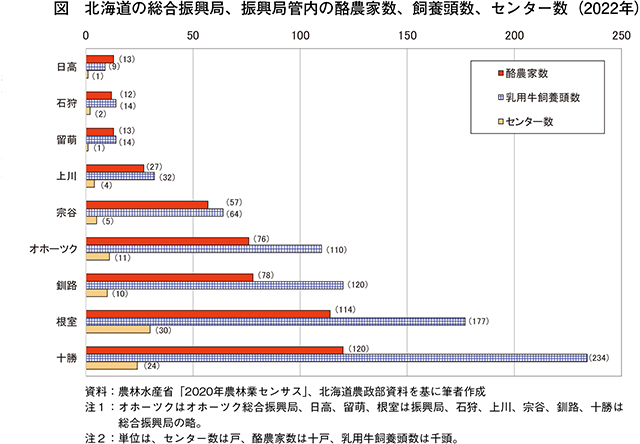

2022年現在、新生子牛を受託して妊娠期(一部は哺育期、育成期)まで飼育し、初産の前に酪農家に戻すという哺育・育成センターは88戸を数え、預託頭数4万1000頭、利用農家数は958戸となっている。農林水産省「2020年農林業センサス」によると、道内の酪農家数は5543戸となっており、哺育・育成センターの利用率は17.3%となっている。酪農家、乳用牛、哺育・育成センターのいずれも道東に集中しており、とりわけ十勝総合振興局管内は、酪農家数では1200戸と道内の酪農家数の21.6%、乳用牛飼養頭数は23万4400頭と乳用牛総飼養頭数(同81万699頭)の28.9%、哺育・育成センター数では24戸と、根室振興局管内の30戸に次いで多く、全道の27.3%を占めている(図1)。それ故、同管内に焦点を当てて見てみよう。

(2)十勝の哺育・育成センターと「十勝哺育育成牛受託協議会」の活動

十勝総合振興局産業振興部農務課の「哺育育成部門の外部化実施状況調査」によると、同管内では、2022年時点で24戸の哺育・育成センターが10市町に存立し、最も古いものは02年からあり、毎年1〜2戸の割合で設立されている。

10年代中期以降、酪農の規模拡大を背景に、哺育・育成過程の分業化が急速に進行した。それは、豊頃町で哺育・育成センターを経営するA氏(注3)が「酪農家は規模拡大に伴う労働力の不足から、哺育時点での疾病が増加し、育成牛の飼養管理がおろそかになっている。これらの対策のために、哺育・育成牛預託組織の必要性が高まり、十勝管内の受託組織全体が情報交換などを通して、技術向上や経営効率化などを図ることが重要である。」と提言したことが契機になった(注4)。

十勝農業改良普及センターは、この要望に呼応して哺育・育成センターの運営支援に乗り出した。関係機関と連携して、哺育・育成を受託する哺育・育成センター7者を正会員に据え(注5)、薬品や農業資材などの取引先を賛助会員(注6)として加えて、15年に「十勝哺育育成牛受託協議会」を設立した。各種研修会や学習会を開催するとともに、農業改良普及員が巡回して会員の経営や技術に関する各種の相談に乗り、地域総ぐるみの活動(注4)を展開している。協議会設立時の正会員は7者であったが、2者が脱会、4者が新たに参加し、現在9者に拡大している。

これら9者(A〜I)の哺育・育成センターのうち、Aセンターは預託する搾乳経営の希望により受託頭数の40%程度の種付けを行い、60%を10〜12カ月齢の育成牛として農家に戻している。また、Bセンターの受託期間は10カ月で、10〜12カ月齢で育成牛を戻し、種付けはすべて農協の施設で行っている。残りの7者(C〜Iセンター)は、原則として生後3〜5日の雌子牛を受け入れ、哺育、育成、受胎確認後、初産の1〜2カ月前まで預かっている。さらに、生乳生産調整時には、生体価格に敏感に反応して和牛生産の要請も強まるため、D、H、Iの3者は常時受精卵移植を行っている。

ここで、経営の大規模化による労働力不足から哺育段階の疾病が増加し、育成牛の飼養管理が劣悪化しているという問題に警鐘を鳴らした豊頃町Aセンターの「安全で健康」な育成牛づくりの取り組みについて見てみよう。

(注3)A氏は十勝哺育育成牛受託協議会の相談役であり、同氏が代表取締役を務めるA哺育・育成センターは同協議会の副会長を務めている(https://tokachi-hoiku.com/member/)

(注4)佐藤勝之「「十勝ほ育育成牛受託協議会」の発足と、飼養技術研さんで安全で安心な育成牛の提供へ」『農家の友』第67巻第6号、2015年6月号、pp.82〜84。

(注5)豊頃町のA、清水町のB、中札内村のC、浦幌町のD、広尾町のEの各センターのほかに現在は協議会から脱会している広尾町の1センターと陸別町の1センターの併せて7センターである。

(注6)佐藤勝之「広域組織への支援事例からみた普及手法 : 「十勝ほ育育成牛受託協議会」発足と運営の支援から」第1分科会「地域づくり:労働力確保に向けた生産システムの確立」(1)『農業普及研究』No.42, p.47。

3 豊頃町Aセンターの「安全で健康」な育成牛の供給に向けた取り組み

(1)豊頃町の酪農の展開と協議会活動による規模拡大への対応

豊頃町、東は浦幌町、北は池田町、西は幕別町、そして南は大樹町と太平洋に面する「十勝発祥の地」(https://www.toyokoro.jp/site/kanko/)といわれる地域である。同町は、農業産出額の7割以上が畜産によるものであり、酪農が主体となっている。とりわけ酪農の規模は大きく2022年末現在、46戸の酪農家が飼養する乳用牛は1万2975頭と、1戸当たり飼養頭数は282.1頭に上り、十勝管内の平均規模220頭を大きく上回っている(注7)。Aセンターの代表であるA氏は、戦後に先々代が同町礼作別地域に入植し、3代目として経営を承継。10年に牛舎を改築し、翌11年に預託の哺育・育成センターを開設している。

(注7)十勝総合振興局管内の2022年末の乳用牛については、1110戸の農家に24万4257頭が飼養されており、1戸当たり飼養頭数は220頭である(十勝農業協同組合連合会「十勝畜産統計」2024年)。

(2)Aセンターの月齢に応じた専用施設と哺育段階の少数頭飼育

2023年現在、AセンターはA氏を代表取締役とする株式会社であり、受託頭数は哺育牛300頭、育成牛700頭、合計1000頭であり、預託する搾乳経営18戸(1戸は臨時)は、同センターの株主になる義務が付帯している。受託期間は3日齢から10カ月齢までであるが、同センターによる種付けを希望して預託期間を延長している搾乳経営が8戸、受託頭数の45%に上っている。種付けは豊頃町農業協同組合(JA豊頃町)畜産課の家畜人工授精師の支援を受けているが、今後、自社で家畜人工授精師を養成していく予定である(注8)。

同センターの特徴は、哺育段階の少数頭飼育と月齢に応じた専用施設に入居させることである。生後間もない子牛は体力や免疫力が弱いため、生後7〜8日齢まで導入舎に入居させて1頭ずつ綿密な個体管理を行っている。これは感染のリスクを回避するためであり、子牛にとって安全な環境を提供することになる。週2回、株主の搾乳経営を訪ねて新生子牛を集荷し、8日齢まで導入舎に入れて初乳を給与した後、代用乳を給与する。

その後、9日目に哺乳舎に移動し、高たんぱくの代用乳によって骨と筋肉を強化する。46日齢で離乳舎に移動し、代用乳を徐々に減らし、粗飼料を消化する第一胃の発達を促進する人工乳を給与し、60日齢で離乳し、粗飼料に切り替える。

3カ月齢で育成舎に移り、腹づくりといわれる採食と運動により体の成長を促し、十分な粗飼料を摂れるように消化器をつくり上げ、10カ月齢で退舎する。最近は、種付けを希望し、預託期間の延長を希望する酪農家が増えつつある。

(注8)Aセンターの2024年度新採用で、家畜人工授精師資格を有する東京農業大学卒業生が入社している。

(3)Aセンターの低死廃率と安全で健康な哺育・育成牛の供給

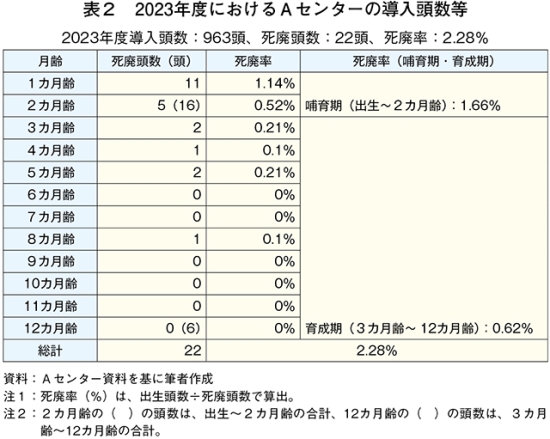

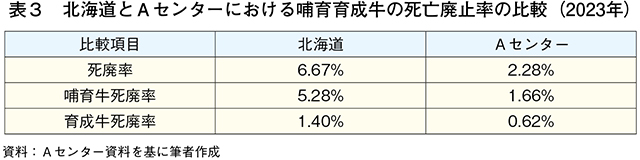

Aセンターの2023年度の導入頭数は963頭であった。月齢別の死廃頭数、死廃率は、表2の通りである。1〜2カ月齢の哺育期の死廃頭数は16頭で、導入頭数に対する死廃率は1.66%となる。3〜12カ月齢の育成期の死廃頭数は6頭、死廃率は0.62%である。

同年度における死廃頭数は22頭であるから、導入頭数に対する死廃率(%)は22頭÷963頭×100=2.28となり、Aセンターの死廃率は表1に示す北海道の哺育・育成牛の死廃率の3分の1と極めて低い(表3)。同様に哺育牛の死廃率もまた北海道の5.28%に対し、Aセンターは1.66%と3分の1以下であり、育成牛の死廃率も北海道の1.4%に対し0.62%と2分の1以下であり、Aセンターの哺育・育成牛に対する「安全で健康」な管理は極めてよく行き届いているといえよう。人工授精まで受託期間の延長を希望する酪農家が増えているが、前述の通り受託頭数が限度の1000頭に達しており、自給飼料と人材の確保の関係からこれ以上の対応は困難な状況にあり、延長の追加は認めていない。

おわりに

北海道の酪農は、都府県の酪農を補完する形で展開してきている。現に生乳を生産している経産牛の全国シェアは2014年から23年までの10年間に53%から56%に、将来成長して生乳を生産するであろう後継牛の全国シェアは66%から74%にそれぞれ上昇した。一戸当たり飼養頭数も156.6頭と全国の1.4倍以上に拡大し、労働力の雇用問題も相まって、家族経営における労働力の不足は危機的状況にある。

新生子牛を哺育・育成し、受胎させた妊娠牛を搾乳経営に渡す哺育・育成経営、すなわち哺育・育成センターは、北海道内では道農政部が確認しただけでも88戸に上る。新生子牛をセンターに預託している酪農家数は958戸と道内総酪農家数の17.3%に達しており、搾乳経営と哺育・育成経営の分業化が進みつつある。また、酪農の主産地である十勝総合振興局管内において、地方自治体の関連団体をはじめとする各種団体の支援によって組織化された哺育・育成センターが多くの研修や講習受講を通して低死廃率の優れた管理を行い、酪農家が安心して預託することができ、かつ高性能の育成牛や初妊牛を搾乳農家に供給していることがわかった。

Aセンターは、預託農家から、人工授精後まで牛の預託期間を延長してほしい旨の要望を受けているが、預託頭数が上限(1000頭)に達しており、自給飼料と人材確保の面から対応は困難な状況にある。それ故、新たな投資による施設の増設と雇用が必要とされている。