ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 「清浄国」を守る国家戦略:豪州のバイオセキュリティ政策とその進化

調査情報部

【要約】

豪州の強固なバイオセキュリティシステムは、農業のみならず貿易や観光など幅広い経済分野に貢献する国家の強みと認識されており、国全体でバイオセキュリティを推進する政策を実践している。一方で、バイオセキュリティコストの新たな負担案をめぐり生産者団体から反発の声が上がるなど、豪州の国家戦略は修正を求められている状況にある。持続可能な形でバイオセキュリティを強化していくため、豪州政府と各業界がどのような取り組みを行っていくのか、今後の動向が注目される。

1 はじめに

豪州は、他国と陸地を接しないという恵まれた地理的条件と強固なバイオセキュリティ(以下「BS」という)システムによって、口蹄疫や牛海綿状脳症(BSE)、アフリカ豚熱(ASF)といった国際的に重要な家畜疾病の清浄性を維持していることで知られている。また、豪州特有の多様性に富んだ自然環境は、国民にとって重要な価値として共有されているが、それを守るBSシステムは、農業のみならず貿易や観光など幅広い経済分野に貢献する国家の強みと認識されており、国全体でBSの推進政策が実践されている。中でも畜産分野については、近年の隣国インドネシアでの口蹄疫や国内での鳥インフルエンザ(H7亜型)の発生を受け、連邦政府・州政府レベルのBS計画の妥当性評価や大規模防疫演習を実施するなど、産官学が連携してBS強化を進めている。一方で、輸入経路の複雑化や貨物量の増加など、近年の病原体の侵入・拡散リスクの高まりに対応するため現政権が打ち出した「持続可能なBS資金調達パッケージ」は、大きな柱の一つであった新たなBS課徴金(BPL:Biosecurity Protection Levy)の導入が、生産者団体の激しい反対によって議会上院で否決されるなど、その実効性確保に向けた課題に直面している。

本稿では、主にBS強化に向けた連邦政府の戦略や推進体制を概説し、海外、国境、国内の三つの視点から具体的なBS施策を紹介するとともに、業界団体などによる国内のBS強化の取り組みについて報告する。

なお、本稿中、特に断りのない限り、豪州の年度は7月〜翌6月、為替レートは1豪ドル=97.98円(注1)を使用した。

(注1)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2025年8月末TTS相場。

2 バイオセキュリティ強化に向けた戦略、推進体制および資金調達

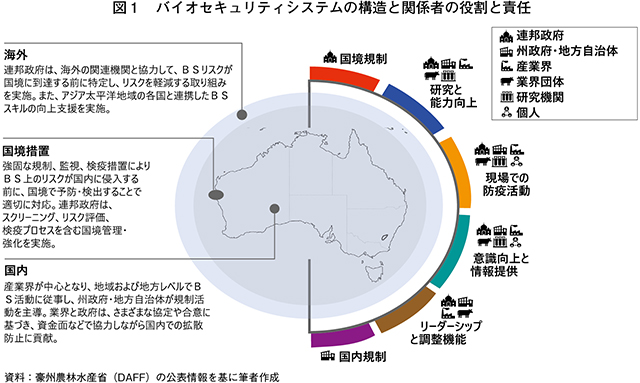

(1)国家戦略

BSとは、生物学的な脅威(病害虫など)の侵入、発生、定着、まん延のリスクを管理することで、人や動物、植物の健康を守る分野横断的な取り組みを指す。豪州のBSシステムは海外、国境、国内での防疫措置から構成される多層構造となっており、連邦政府、州政府、産業界、業界団体、研究機関、先住民コミュニティ、個人などの関係者間の協力関係の下、それぞれの役割と責任が整理されている(図1)。

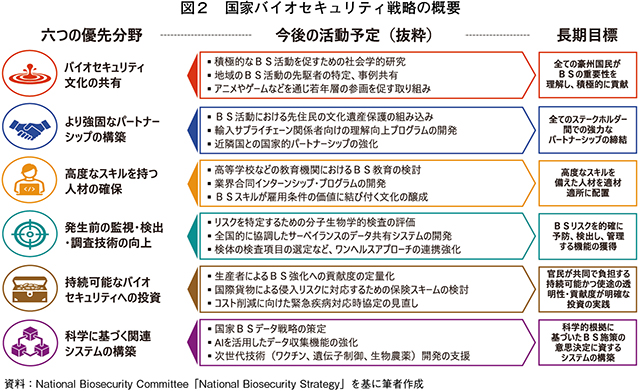

2022年に公表された「国家バイオセキュリティ戦略(NBS)」(注2)は、これらのBSシステムの原則を基本として、BSに関する既存のさまざまな法的枠組み、戦略、協定、業界計画との整合性を取りながら策定された初の国家指針となっている。32年までの10年間で豪州が目指すべきBS強化の方向性が示されており、具体的な行動計画については、六つの優先分野ごとに中長期的な目標と併せて設定されている。また、優先分野の中でも「BS文化の共有」および「より強固なパートナーシップの構築」は、すべての優先分野の基礎であるとして、特に集中して取り組む分野となっている(図2)。

(注2)詳細は海外情報「家畜疾病等の諸課題に向け「国家バイオセキュリティ戦略」等を策定(豪州)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003385.html)をご参照ください。

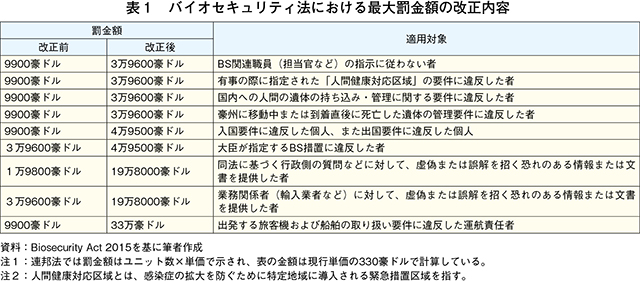

NBSが策定された背景には、気候変動による病害虫の分布範囲の変化や人流・物流の増加、近隣国での家畜疾病の発生による病原体の侵入・拡散リスクの高まりがある。特に2022年に隣国インドネシアで発生した口蹄疫(注3)は、豪州の危機意識を高める契機となり、同年から政権を獲得した労働党は、家畜疾病の侵入防止を主眼としたBS強化を主要政策に掲げ、NBSの策定や後述する労働力確保、新たな予算措置を進めてきた。また、16年に施行された連邦法であるバイオセキュリティ法(Biosecurity Act 2015、以下「BS法」という)は、リスク管理強化を目的とした累次の改正が行われており、22年の改正では、BS上のリスク管理のために農林水産大臣が個人の入国要件を定めることができる権限が付与された。さらに、NBS策定後の23年には、裁判所が科すことができる各違反項目の最大罰金額が大幅に引き上げられた(表1)。

(注3)詳細は海外情報「口蹄疫対策として300万回分のワクチン接種などを実施(インドネシア)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003361.html)をご参照ください。

(2)推進体制

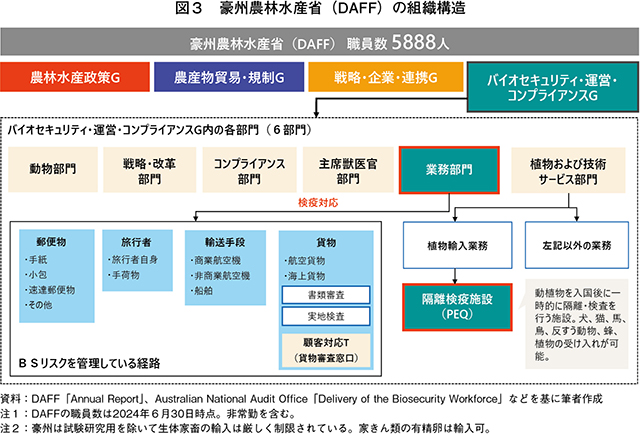

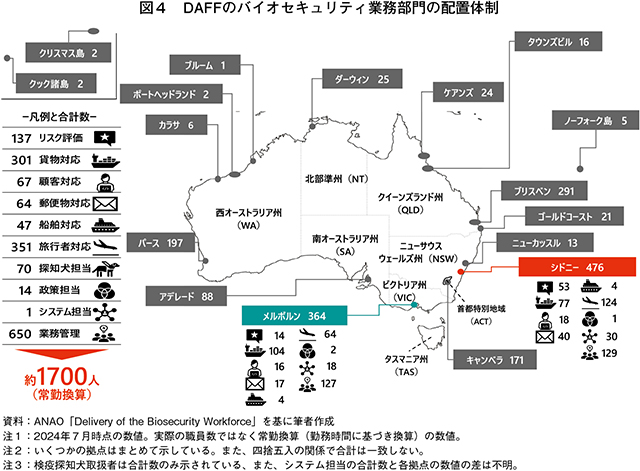

豪州農林水産省(DAFF)は、BSシステムの管理と推進で中心的な役割を担っており、州政府・地方自治体、業界団体などと連携し、近隣国との協力体制や防疫管理措置の強化を進めている。2024年6月30日時点でDAFFの職員数は5888人であり、その中で最大規模とされるバイオセキュリティ・運用・コンプライアンスグループのうち、「業務部門」および「隔離検疫施設」に所属する職員が直接的な検疫業務に従事している(図3)。

同部門・施設に所属している職員のほとんどがBS法第545条に基づくバイオセキュリティ担当官(注4)に任命されており、常勤換算で約1700人が国内の空港や港湾施設などに配置されている(図4)。DAFFはBS強化の取り組みの一環として同部門・施設を中心に人員の増員に取り組んでおり、併せて農業系大学と連携したBSトレーニングコースの拡充やBS関連職員のキャリアパス制度の整備を進めている。報道情報に基づく最新のDAFFの職員数は6373人(25年5月時点)と、約1年間で8.2%増加しており、労働力確保の取り組みが計画的に進んでいることが分かる。

(注4)担当大臣によって任命されるバイオセキュリティ活動(検査命令など)に一定の権限を有する職員。基本的にはDAFFの職員であるが、大臣の許可があればそれ以外の者も任命される可能性がある。

(3)資金調達

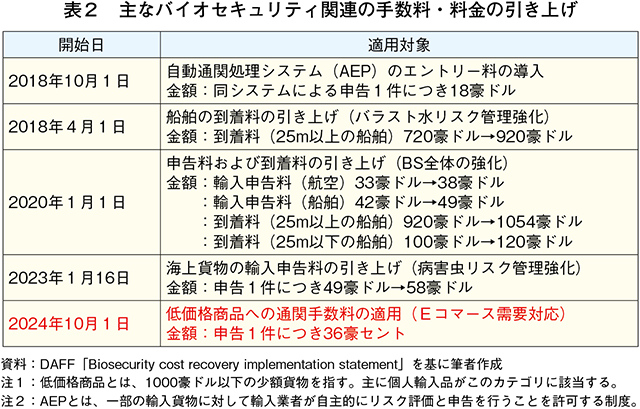

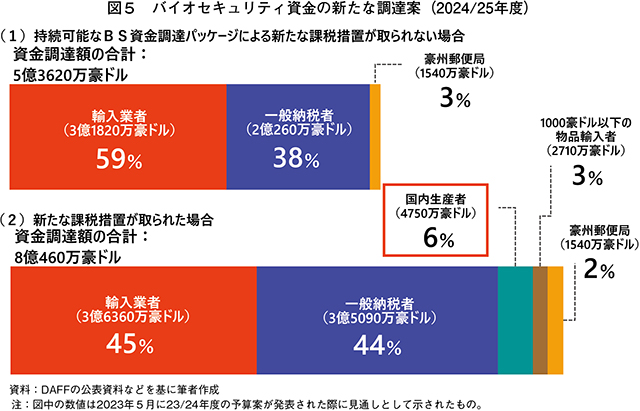

2023/24年度連邦政府予算(注5)で導入された「持続可能なBS資金調達パッケージ」は、BS強化に4年間で10億3000万豪ドル(1009億194万円)、27/28年度以降も恒久的に年間2億6700万豪ドル(261億6070万円)の予算確保を約束しており、その予算規模から大きな話題を呼んだ。また、同パッケージの重要な点は、BS財源の多角化の方針を示したことにある。DAFFは「リスクを生み出すものと恩恵を受けるものが応分の負担をする公平な仕組み」を目指し、1)輸入業者の手数料や料金の引き上げ、2)生産者から徴収する新たなBPLの導入による財源確保案−を提示した。前者については、同パッケージが発表される前から継続的な見直しが行われており、発表後には国際Eコマース需要の拡大などへの対応として、1000豪ドル(9万7980円)以下の少額貨物にも通関手数料が科されることとなった(表2)。

(注5)詳細は海外情報「バイオセキュリティを中心とした2023/24年度予算案などを発表(豪州)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003559.html)をご参照ください。

一方で、新たなBPLの導入については、24年5月に各品目の総生産額の割合に基づき徴収額を算定するという案(注6)が示され、年間5180万豪ドル(50億7536万円)の税収が期待されていた。しかし、生産者団体や野党からの反発を受け、25年2月に上院で否決された。当初、同パッケージで示されていた資金調達案では、このBPLにより必要なBS資金の6%分をカバーする予定となっていたが、現在まで資金調達の代替案は示されていない(図5)。

(注6)詳細は海外情報「豪州政府、バイオセキュリティ課徴金導入の具体案を発表(豪州)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003804.html)をご参照ください。

野党は、以前から持続可能なBS資金調達に関して、貨物用コンテナを対象に新たな課税措置を導入し、輸入業者へのさらなる負担を求める案を示してきたが、現政権は業界に応分の負担を求める案を強調し、反対の姿勢を貫いてきた。養豚・養鶏団体の各担当者によると、1)一様に政府と業界との間にコミュニ―ケーション不足があったこと、2)業界のBSに対する貢献が理解されていないこと、3)国境措置だけではなく農場での支援を望んでいる声が無視されていること−が反対の要因であると語っていた。DAFFが目指す持続可能なBS資金調達の在り方を踏まえれば、野党案のように輸入業者の負担を増やす方向性への転換は容易ではない。今後の連邦政府の対応によって、豪州のBSシステムが持続的に発展することができるのかが問われてくるだろう。次章からは、海外、国境、国内の三つの視点から豪州のBS施策を紹介する。

コラム1 バイオセキュリティトレーニングセンターの取り組み

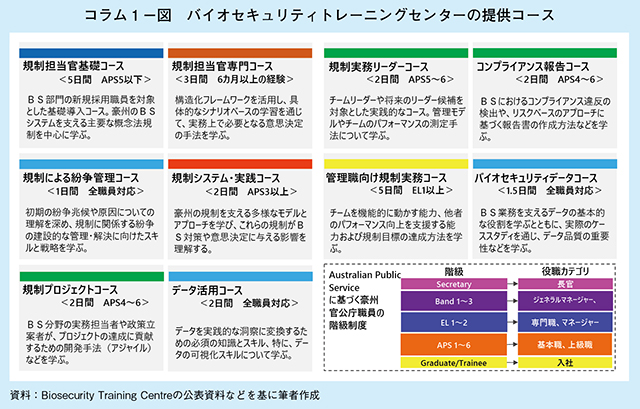

DAFFは、NBSの優先分野の一つである「高度なスキルを持つ人材の確保」の取り組みとして、2022年に国内最大規模の農業系大学チャールズスタート大学と連携し、「バイオセキュリティトレーニングセンター」を設立した。同センターでは、主にDAFFのBS関連職員向けの専門的なトレーニングコースを提供しており、豪州のBS強化に大きく貢献している。今回、豪州の首都キャンベラにある同大学のサテライトオフィスを訪問し、同センターの責任者であるマッケイ氏から話を伺った。

1.細分化されたトレーニングコース

同センターでは、基本となる新規採用者向けの5日間のトレーニングコースをはじめ、官公庁職員のAustralia Public Services(APS)に基づく階級に応じて10科目のプログラムが用意されている(コラム1―図)。

マッケイ氏によると、コースは対面またはオンライン形式で開講しており、これまで3000人以上のDAFF職員が受講している。また、特定のニーズに応じた特別コースの提供も行っており、過去には海外の視察団に対して、豪州のBSシステムを学ぶコースを開講した経験があり、興味があれば日本の関係者も歓迎するとしている。

2.国際能力開発プログラム

同センターのもう一つの大きな目的に、アジア太平洋地域のBSレベルの向上がある。2023年には、インドネシアおよび東ティモールの国境措置を行う職員を対象に、BSの規制枠組み、豪州のBSシステム、病原体の侵入・拡散リスクの分析などを学ぶ特別研修プログラムを開講し、マッケイ氏が講師を務めた(コラム―写真)。同氏は「近隣国との協力がBS強化に有効な手段であるという認識は業界で一致しており、DAFFからも継続的な支援を受けて実施している。今後は、対象国の拡大を含め同プログラムの拡充も検討している」と述べている。

3 BS施策の全体像

(1)海外

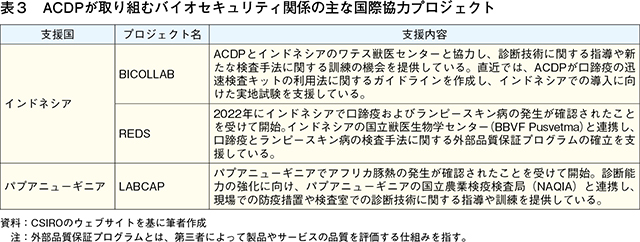

豪州のBS施策において、「プレボーダーバイオセキュリティ(国境前措置)」の重要性は広く認識されており、国境に到達する前に病原体の侵入リスクを低減するため、近隣国とのパートナーシップの構築や物資・技術の提供などを積極的に行っている。2020年から開始されたDAFFと豪州外務省(DFAT)が共同で行う「太平洋バイオセキュリティパートナーシッププログラム」は、害虫や疾病の地域的な拡散防止や国際市場へのアクセス確保という目的の下、主に太平洋島しょ国(注7)に対してさまざまな支援を行っている。例として、果物などの植物検疫に関する研修の実施支援に加え、燻蒸消毒による害虫防除技術や海上コンテナの衛生管理に関する豪州の認証制度の導入支援により、自国同等のBSレベルの確保を促すことで、国境に到達する前からリスクを低減することに取り組んでいる。また、23年にDAFFが公表した「太平洋バイオセキュリティ戦略2022−27」は、インドネシア、東ティモールを含めた太平洋地域におけるBS強化の方向性が示されており、近隣国への積極的な技術提供や、近隣国とBSに関連する国際機関(WOAHなど)との連携に向けた伴走支援を行うとされている。実際に、豪州連邦科学産業研究機構(CSIRO)が運営する豪州疾病対策センター(ACDP)は、BS強化に向けた複数の国際協力プロジェクトを実施している。その中でもインドネシアとは「BICOLLAB」「REDS」といった二国間プロジェクトを締結し、現地の動物衛生研究施設への口蹄疫の迅速診断キットの導入支援など、さまざまな取り組みを行っている(表3)。積極的に近隣国へ投資し、国境前措置によるBS強化を進めていくのが豪州のBS戦略の特徴ともいえる。

(注7)一般的にはフィジー、キリバス、ナウル、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバルおよびバヌアツの9カ国を指す。

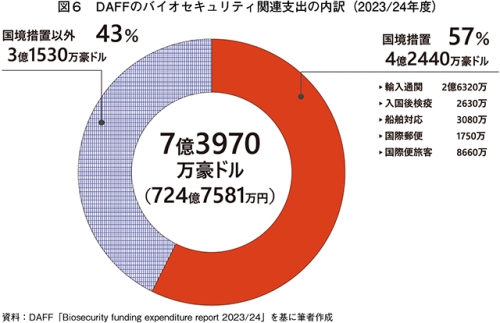

(2)国境措置

国境の防疫措置は「清浄国」のステータスを守る上で重要な部分であり、人流・物流の増加など、高まる病原体の侵入・拡散リスクへの対応強化が最も求められている。2023/24年度はバイオセキュリティ関連支出のうち、約6割が国境措置に充てられており、主に輸入貨物における検疫措置に係る人件費や物品費が計上されている(図6)。

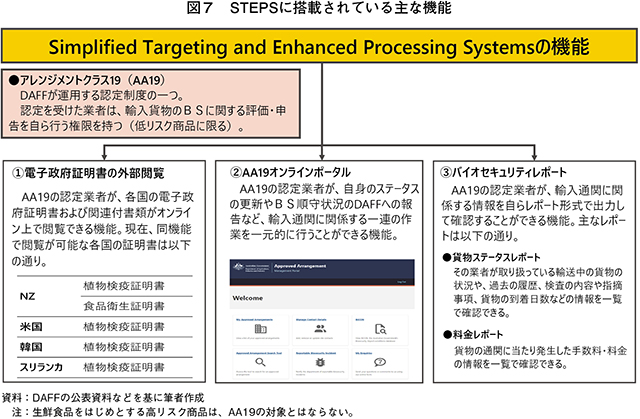

DAFFは、バイオセキュリティ担当官や検疫探知犬およびハンドラー(犬と共にタッグを組むパートナー)の増員など、労働力確保を進めるとともに、より迅速で簡素化された貨物輸入システム(STEPS)の構築に向け、23/24年度から3年間で1億4500万豪ドル(142億710万円)の予算を措置している。2023年から開発が始まったSTEPSは、25年1月までに貨物の輸入手続きの利便性を高める三つの機能が公開された(図7)。通関手続きに併せてDAFF職員が対応していた輸入貨物のBS要件の順守状況の確認などを簡素化・自動化することで、同職員の再配置が可能となることから、BS強化に有効な取り組みと期待されている。

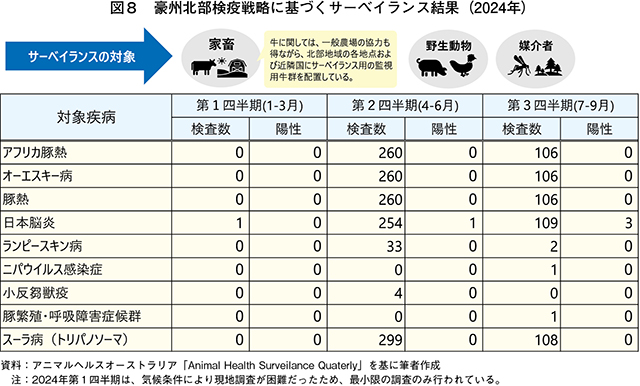

また、近隣国との距離が最も近く、人口密度が少ない広大な海岸線を有する豪州北部沿岸地域(注8)は、自然経路(風や野生動物を介した経路)による外来種や疾病の侵入リスクが高い地域とされており、伝統的に独自の戦略に基づく防疫措置が講じられている。主に外来種や疾病の侵入の早期発見・封じ込めを目的とした特定疾病のサーベイランス(注9)に重点が置かれており、防疫措置の最前線として豪州の「清浄国」ステータスの維持に大きく貢献している。サーベイランスの対象疾病リストは定期的に見直されているが、近年は隣国パプアニューギニアでの疾病発生状況を踏まえ、豚の疾病を中心に検査計画が組まれており、その結果は四半期ごとに公表されている(図8)。サーベイランスの対象は家畜、野生動物、媒介者(蚊など)となっており、現地先住民のレンジャーとの連携などにより、効率的に検体を確保する体制が取られている。また、牛に関しては、北部地域の各地点およびパプアニューギニア、東ティモールに戦略的に配置された監視用牛群が存在し、継続的にモニタリングすることで、特定の家畜感染症(口蹄疫など)が侵入した際の早期発見に備えている。

(注8)一般的に西オーストラリア州ブルームから北部準州、クイーンズランド州ケアンズまで続く沿岸地域を指す。また、隣国パプアニューギニアとの間にあるトレス海峡もその地域に含まれる。

(注9)家畜の伝染性疾病の発生状況を把握するための調査。ここでは、豪州北部地域における家畜や野生動物からの検体採取および検査を定期的に行い、疾病の浸潤状況を把握するための調査全体を指す。

(3)国内

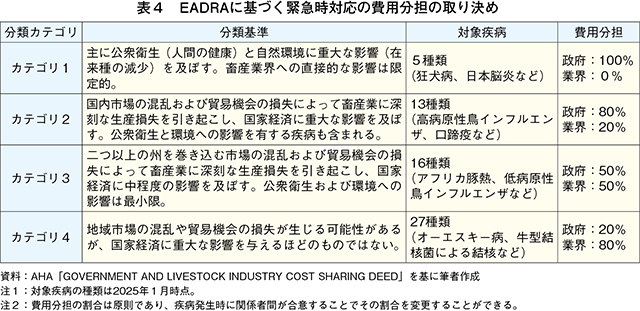

豪州国内のBS施策は、緊急時対応の整備と農場のBS強化に大別され、政府と産業界の緊密な協働関係が基盤となっている。2002年に制定された緊急家畜疾病対応協定(EADRA)は、家畜衛生を所管する政府機関であるアニマルヘルス・オーストラリア(AHA)が管理する連邦・州政府と主要な畜産業界団体(肉牛、酪農、養豚、家きんなど)間の取り決めであり、家畜伝染病の侵入リスク低減から発生した際の封じ込め・根絶までの共同責任を明示した枠組みとなっている。EADRAの下では、66種類の家畜伝染病が対象と定められ、それらの疾病が発生した場合には、被害を受ける産業と政府が費用を案分して対策を実施することが取り決められている。費用負担の割合は疾病の性質(貿易への影響度、公衆衛生リスク、環境影響など)に応じてあらかじめカテゴリ分類された基準で算定され、各産業は自らの負担分を後に拠出金(産業ごとの基金や課徴金)によって政府に償還する仕組みとなっている(表4)。

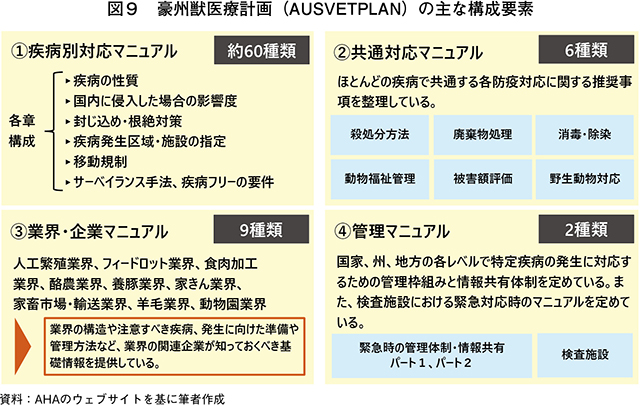

また、AHAは、EADRAで定められた疾病ごとに緊急時対応に携わる関係機関向けの一連のマニュアルである豪州獣医療計画(AUSVETPLAN)を策定しており、これらのマニュアルにより、有事に迅速かつ組織的な対応が可能となっている(図9)。

農場レベルのBS強化については、AHAが各業界団体と共同で「農場バイオセキュリティプログラム」を運営しており、同プログラムを通じて生産者に対してBSに関する最新情報や各畜種ごとの農場BSマニュアルを提供することで、BS対策のベストプラクティスの普及啓発に努めている。

また、同プログラムが支援する特徴的な取り組みの一つとして、「豪州バイオセキュリティアワード」がある。DAFFが主催する同アワードは、毎年九つのカテゴリごとに豪州のBS強化に貢献した人物および企業・団体を表彰しており、2024年は高病原性鳥インフルエンザ対策として野鳥のリスク評価を行った研究者や、的確なBS計画を策定・実行したバナナ農家などが受賞している。日本では、家畜生産者が守るべきBS対策の基準を定めた「飼養衛生管理基準」があり、家畜生産者がその順守を怠った場合の罰則規定が設けられている。一方で、豪州では農場レベルのBSは連邦法ではなく州法によって規定されており、基本的には生産者に病原体の侵入・拡散リスクの管理義務を課しているものの、その具体性は州によって濃淡がある。例えば、ニューサウスウェールズ州では州法であるBS法に基づき、「一般的バイオセキュリティ義務」と呼ばれる生産者に合理的に可能な範囲でリスクを低減する義務を課しているが、具体的な順守事項は示されておらず、また、農場のBS管理計画の策定は任意となっている。このことからも、生産者のBSに対する意識向上は重要な取り組みであり、同アワードによる成功事例の共有は、その目的に資するものになっていると考えられる。次章からは、特定の疾病に対する豪州のより具体的な対応状況について紹介する。

コラム2 国境でストップ!検疫探知するヒーローたち

1 豪州の検疫探知犬システム

豪州では、1992年に初めて検疫探知犬システムが導入された。検疫探知犬とは、旅客の手荷物や国際郵便物などの中から動植物検疫の検査を必要とする肉製品、果物などを嗅ぎ分けて発見する訓練を受けた犬である。輸入禁止品を水際で発見することにより、口蹄疫をはじめとした豪州で未発生の疾病や外来種が、肉製品や果物などを介して本国へ侵入することを防ぐという重要な役割を担っている。

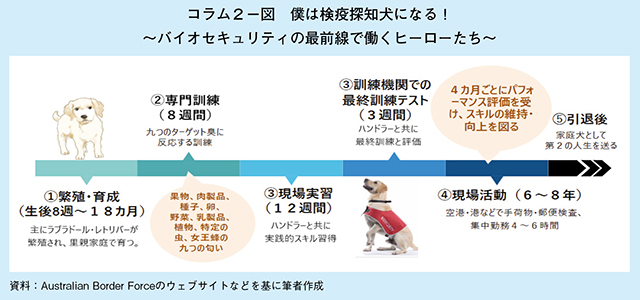

検疫探知犬は、豪州国境警備(Australian Border Force)の専用施設で繁殖・育成が行われ、犬種は主にラブラドール・レトリバーが用いられている。高い集中力と作業意欲を持つ犬が選定され、トレーナーによる8週間の専門訓練、12週間の現場実習などを経て正式な検疫探知犬としてデビューし、約6〜8年の現場活動を通じて約9000件の輸入禁止品を探知する能力があるといわれている(コラム2−図)。

連邦政府は、2022年10月に1170万豪ドル(11億4637万円)となる追加予算を投じ、検疫探知犬とハンドラーの育成・現場活動を強化するなど、国境措置における検疫探知犬の重要性を認識してきた。23/24年度には、郵便施設、空港、港に配置された検疫探知犬が4万2000件を超えるバイオセキュリティ上のリスクとなる項目を探知し、未然の防衛に貢献した。現在、国内には62匹の検疫探知犬がいるとされている。

2 空港での罰金について

罰金は「ペナルティユニット」という単位で計算され、2024年11月7日以降、1ユニット330豪ドル(3万2333円)と定め、違反内容に応じて罰金が科される(コラム2−表)。

過去の重大な違反事例として、23年5月、西部のパース国際空港で約1.8キログラムの豚肉ソーセージと360グラムの「ロバ由来のグルテン」を未申告で持ち込んだ旅行者に対し、バイオセキュリティ法違反であるとして、10ユニット、3300豪ドル(32万3334円))の罰金が科され、ビザも取り消された。

4 高病原性鳥インフルエンザおよびアフリカ豚熱への対応

(1)高病原性鳥インフルエンザ

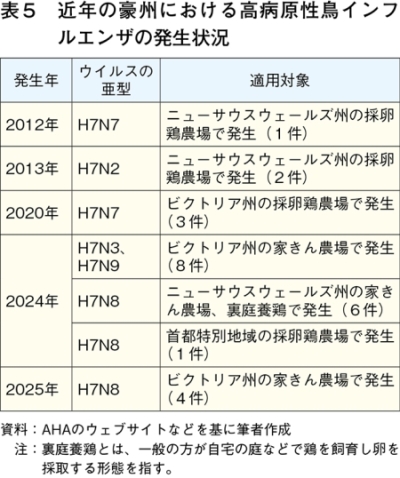

2025年6月、ビクトリア(VIC)州農業局は、同年2月にVIC州の養鶏場で発生したH7N8亜型の高病原性鳥インフルエンザ(以下「HPAI」という)の根絶に成功したことを発表した。近年、豪州では世界で猛威を振るうH5亜型ではないものの、継続的にHPAIが発生しており、警戒感が高まっている状況にある(表5)。

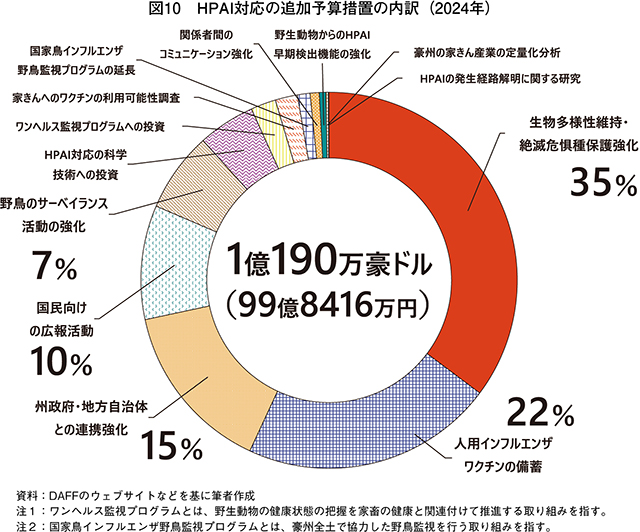

24年、連邦政府はHPAI対策の強化を図るため、累計1億豪ドル(97億9800万円)を超える追加予算を講じた。国内農業の保護という観点に加え、豪州の自然環境における生物多様性の維持、人間への健康被害を想定した備えなど、農業部門を超えた国家の課題として、対応強化に向けた動きが加速している(図10)。また、野生動物による豪州へのHPAI(H5N1亜型)の侵入を想定した大規模防疫演習「エクササイズ・ヴォラーレ」が開催され、三つのシナリオに基づく演習と議論を通じて、国全体のHPAI対応の有効性について検証が行われた。DAFFは同演習で明らかになった課題への対応として、HPAIに関するすべての情報を一元管理する公開可能なダッシュボードの開発や、家きんおよび野生動物の安全で大規模対応が可能な死体処理の方法に関するガイドラインの策定などを進めている。

HPAIに対する業界団体の対応について、採卵鶏の業界団体である鶏卵生産者協会(Egg Farmers of Association)および肉用鶏の業界団体である豪州鶏肉連盟(Australian Chicken Meat Federation)の担当者に話を伺ったところ、鶏の処分方法が共通の課題として挙げられた。飼養規模が大きい豪州の養鶏産業では、日本で主に採用されている手作業で鶏をコンテナに詰め込んで炭酸ガス(CO2)を注入する方法ではなく、鶏舎を密閉してそこにCO2を注入する方法が取られていた。しかし、州内でHPAIの発生が連続した場合などは、鶏舎を満たすCO2の確保が難しくなり、防疫措置が遅れるという課題があったことから、現在は、CO2に代わり窒素を用いた処分方法の導入に向けた試験が行われているという。また、死亡畜埋却時の地下水汚染を防ぐため、連邦・州政府と連携しながら死亡畜の堆肥化試験も実施中ということだった。このように業界サイドでもHPAI発生時の対応強化が進められており、BSに対する高い意識が感じられた。

(2)アフリカ豚熱(ASF)

豪州国内では、これまでASFの発生はなく、清浄国のステータスを保っているが、2018年以降にアジアを中心に世界的に広がったASFは、国内養豚産業に対する最大の脅威とみなされている。そこで連邦政府・州政府はASFの侵入防止を最優先課題と位置付け、国境措置の強化と緊急時対応の強化に集中した投資を行ってきた。19年から21年にかけては、4回にわたり防疫演習を実施し、発生時の経済影響分析や移動制限措置のシナリオ検討、産業界との調整事項の洗い出しなどが行われた。また、DAFFは州政府や大学と連携し、ASF伝播シミュレーションモデルの開発も行った。このモデルは、ASFが豪州に侵入した場合どのように広がるのか、野生豚による拡散効果や地域的・季節的な変動要因を考慮して予測されており、これらの取り組みから得られた知見は、AUSVETPLANをはじめとする業界の各種マニュアルに反映されている。

養豚業界団体であるAPL(Australian Pork Limited)は、AHAと協力しながら生産者が農場BS計画を策定するためのガイダンスを提供している。また、APLが運営している豪州豚肉品質保証プログラム(APIQ)(注10)の中で、野生豚対策などASF対応に特化した追加の選択要件を設定することで、BSレベルが高い豚肉生産を促している。APLの担当者によると、22年に開始したこの取り組みは、まだ認証数自体は少ないものの、業界における認知は拡大しており、生産者が認証を取得するためには精液の供給先(種豚場)が要件を満たす必要があることから、種豚場の認証取得を優先的に支援しているとされている。

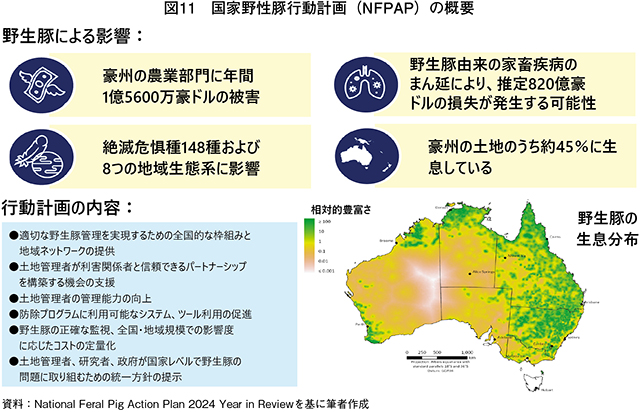

この他、APLの特徴的な取り組みとして、「国家野生豚行動計画(NFPAP)2021−31」がある。同計画は、野生豚が豪州の農業や自然環境に与える負の影響を軽減するために策定された国家的枠組みとなっており、APLがその運営調整を担っている(図11)。野生豚経由によるASFの侵入リスクなどを可能な限り軽減することを目的として、1)26年までにより効果的な野生豚管理手法の開発、2)野生豚の積極的な管理を促すインセンティブ制度の導入、3)31年までに野性豚の低個体数の維持および持続可能な投資モデルの確立−を目指す計画となっている。野生豚の対策として農場での侵入防止だけではなく、自然環境における個体数管理に養豚業界団体が強く関与するのは、興味深いアプローチといえる。

(注10)養豚生産者向けの品質保証プログラム。農場管理、食品安全、動物福祉、バイオセキュリティ、追跡可能性などの項目ごとに基準があり、これらの基準を満たすことで認証ラベルの利用が可能となる。

5 おわりに

今回の調査を通じて、豪州のBSシステムへの理解が進展すると同時に、連邦政府と業界の連帯による推進体制の下、各セクションで積極的なBS強化の取り組みが行われていたことが分かった。

国境措置だけではなく、近隣国のBS強化に対しても積極的な投資を行う戦略は、「清浄国」ステータスの維持が社会に与える恩恵への理解が広く浸透していることを示している。一方で、そのような状況下でもBS強化に向けた新たな費用分担の提案は合意が得られておらず、高まる病原体の侵入・拡散リスクへの対応は課題を残す結果となっている。また、2025年7月、米国との関税措置をめぐる貿易交渉が続く中、豪州政府が米国産牛肉の輸入規制を緩和した際には、豪州の守るべきバイオセキュリティシステムが交渉材料として利用されたとして、業界からは非難の声が上がった。多層的な豪州のBSシステムを維持・発展させるためには、複雑に絡み合う利害関係者の理解醸成が何より不可欠であり、今後も豪州政府は難しい舵 取りを迫られるとみられる。

日本でも高まる病原体の侵入・拡散リスクへの対応は喫緊の課題であり、持続可能な資金調達の在り方は共通するテーマともいえる。豪州のBSシステムの特徴と実態に関する本報告が、日本の関係者がBS強化を検討する上での一助となり、畜産業界の発展につながれば幸いである。

(渡部 卓人(JETROシドニー))