�z�[�� > �{�Y > �{�Y�̏�� > ���g���̉e�����ɂ����鎩�������̐��Y�ɂ���

����c������Ё@���Ɩ{���@�g�[�^���T�|�[�g���@�����@���e

�y�v��z

�@2023�`25�N��3�J�N�ɂ�����Ă̕��ϋC���́A���N�l�ɋ߂�14�N�ɔ�ׂāA���̒n��u���b�N�̋C�����k�サ�Ă��܂����B�k���{�̎����������Y�ł͑傫�ȉe�����Ă���A�i1�j�Č͂�������ł��h����|�Ǘ��A�i2�j�z�Đ��̍�������E�i��̓����A�i3�j�g�n�^�����앨���������Y�̌n�ɃV�t�g���Ă������Ɓ\�ɂ��ω��ɑΉ����Ă����K�v������܂��B

�@�܂��A�Ă̍����̖k��́A�����p�g�E�����R�V�ɂ����ẮA�i��̏n���̔Ӑ������i�ݒP���̑��������҂�������ŁA�a���Q�⋭�Q�G���E�����G���̖k���g������O����A�����W��������K�v�ɂȂ�܂��B

1�@�͂��߂�

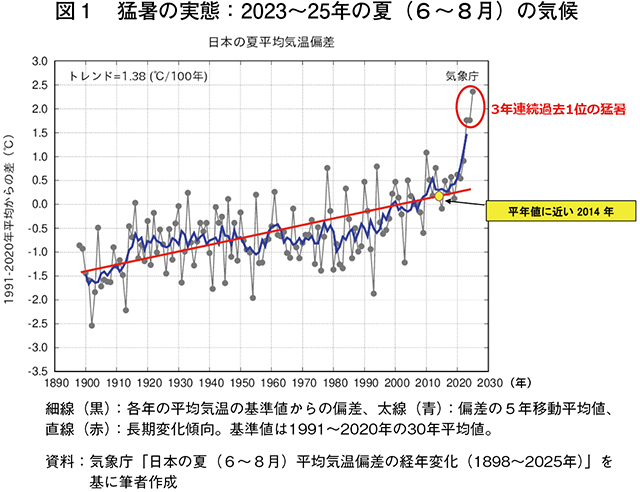

�@�C�ے������\���Ă���u���{�̉āi6�`8���j���ϋC�����̌o�N�ω��i1898�`2025�N�j�v�i��1�j�ɂ��ƁA2023�`25�N�̉Ă̋C��́A�ϑ��j��ł����ϋC���̍����Ă�3�N�����܂����i�}1�j�B

�i��1�j�C�ے��E�F�u�T�C�g�@https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/sum_jpn.html

�@�n��̃u���b�N���u�k�C�������E�V�k�n��v�A�u�����E�V�k�n��ȊO�̖k�C���v�A�u���k�k���v�A�u���k�암����іk�֓��v�A�u��֓��Ȑ��v�ɕ����āA����3�J�N�̉Ă̕��ϋC�����A�}1�̒����ω��X���i�����ԁj�̕��N�l�ɋ߂�����2014�N�̉ĂƔ�ׂ�ƁA������̒n����A�����ނˈ��̒n��u���b�N�̋C�����k�サ���C��ɂȂ��Ă��܂����B

�@�Ă̋C���������Ă������ŁA�u���k�k���v�ɂ�����`���V�[����уI�[�`���[�h�O���X�̉Č͂�̔����A�u�����E�V�k�n��ȊO�̖k�C���v�ɂ�����`���V�[�̉Č͂�̔����̂悤�ɁA���n�^�q���̉Č͂���k�サ�Ă��܂����B

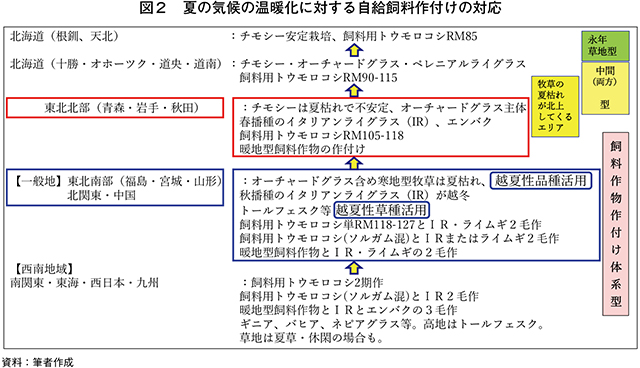

�@����܂��A�Ă̋C��̍������ɑΉ�����q���n�̑Ή����ȉ��ɋL���܂����B

2�@�Ă̋C��̍������ɑ��銦�n�^�q���̑Ή�

�i1�j�������|�Ǘ��ɗ��ӂ��A�Č͂��͎��������ł��h��

�@���n�^�q���́A�����ɂȂ�ƌċz�ʂ��������Ē����{���̏�������A�q���̍Đ����Ɍ������������߂Ȃ����Ԃ������Ȃ�ƁA�����{�����͊����Č͎��Ɏ���܂�1�j�B

�@����荂�����Ⴂ�ƁA������̌������������߂Ȃ����Ԃ������Ȃ�A�܂��A�n�ۂ⒙���튯����̐������U�ʂ��������A�Č͂ꂪ�������₷���Ȃ�܂��B������̑���̍�����10�Z���`�ȏ���m�ۂ��܂��傤�B�܂��A�Ⴆ�Ί�茧�ł́A����������������I�[�`���[�h�O���X�̊����Ǘ��@�̗D�ʐ�������Ă���A�Q�l�ɂȂ�܂�2�j�B

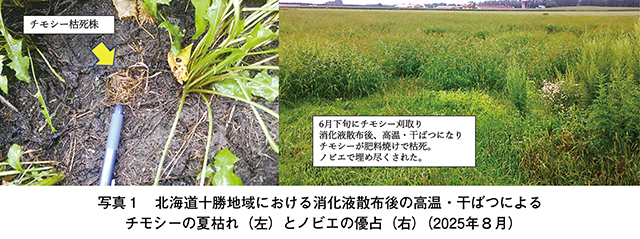

�@2025�N�̖k�C���\���n��ł́A�ҏ��E�������ɂ����Ċ�����ɃX�����[��o�C�I�K�X�����t���U�z�������n�ŁA�U�z�����t�̂��������鎞�Ɂu�엿�Ă��v���ۂ��������āA���n�S�ʂŃ`���V�[�͎����������A�m�r�G���D�肵�܂����i�ʐ^1�j�B�ҏ��⊱�����O����鎞���ɂ́A�X�����[��o�C�I�K�X�����t�̎U�z���T���܂��傤�B

�i2�j�z�Đ��̍��������i��̓����ɂ��Č͂�̌y��

�@�Č͂ꂪ���������q���n�̎��͂ł́A�ǔd ��X�V�ȂǂŖq����q���d�� ���邱�ƂɂȂ�܂����A���̍ۂɂ͑Ϗ����̍�������E�i���I�肵�ē������邱�Ƃ������߂��܂��B�s�{���ł́A��������z�Đ��ɗD��Ă��鑽�N�����n�^�C�l�Ȗq���i��̌������i�߂��Ă���A�Q�l�ɂȂ�܂�3�j�B

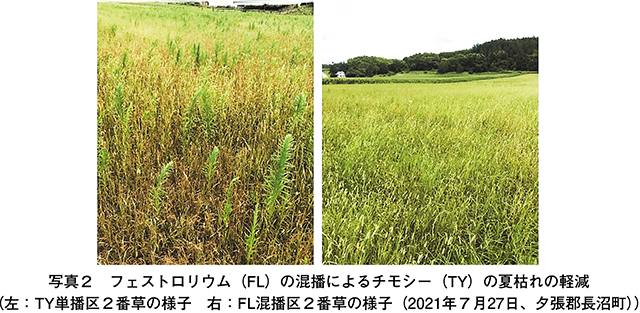

�@���N�����n�^�C�l�Ȗq���̉z�Đ��ɂ��ẮA�g�[���t�F�X�N�iTF�j���t�F�X�g�����E���iFL�j�A�I�[�`���[�h�O���X�iOG�j���y���j�A�����C�O���X�iPR�j���`���V�[�iTY�j�̏��ɗD���Ƃ����Ă��܂��BTF�͊��n�^�q���̒��ōł��z�Đ��ɗD��A�u�E�V�u�G���v��u�e�g���U�v�Ȃǂ̕i�킪���y���Ă��܂�4�j�BFL�͍��h�{�E�ώ����ɗD��A�z�Đ��������i��Ƃ��Ắu�ߌn1�����v�����y���Ă��܂��BOG�͔�r�I�Ϗ���������܂����A�i��ɂ���č����傫���ʂ�����܂��B�i����ǂ��i��ł���A�ŋ߂ł́u�܂��䂤�������v��u����́����v�ȂǂőϏ��������サ�Ă��܂��BPR�ł́u�Ă����y�����v�ȂǁA�ꕔ�i��͑Ϗ����ɗD��܂����A�S�̓I�ɂ͒����x�ł��BTY�͍��W���n�ȊO�ł͖ҏ��ɂ��Č͂�̃��X�N�������A����͔̍|�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B�������Ȃ���AFL�����d ���邱�ƂŁATY�P�d �ɔ�ׂ�TY�̉Č͂�Ǐy�����ꂽ�Ƃ���������܂��i�ʐ^2�j5�j�B

�i3�j�g�n�^�����앨���������Y�̌n�ɃV�t�g

�@�������N�A���̒n��u���b�N�̉Ă̋C�����k�サ���C��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�O�q���܂����B���̂悤�Ȗҏ�����������������悤�ł���A�C��ɍ��킹�āA���̒n��u���b�N�̎����������Y�̌n�����Ă����������K�v�ƍl���܂��B��̒n��u���b�N�قǁA�Z��������Ԃő������炷�鎔���앨��N�ɕ������t������̌n�ɃV�t�g���A�y�n���Y���̌���ƋC�ۍЊQ�̃��X�N�w�b�W������X���ɂ���܂��i�}2�j�B

3�@�q���n�̉Č͂�Ή��̎���

�@2023�N�̓��k�k���ł́A��K�͂ȉČ͂ꂪ�����������߁A��Q���x���O�̋敪�ɕ��ނ��đΉ������܂���6�j�B

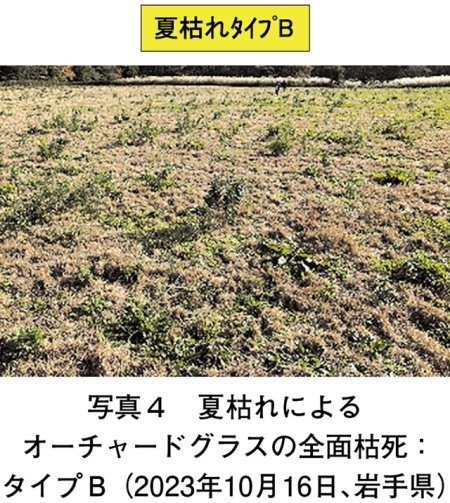

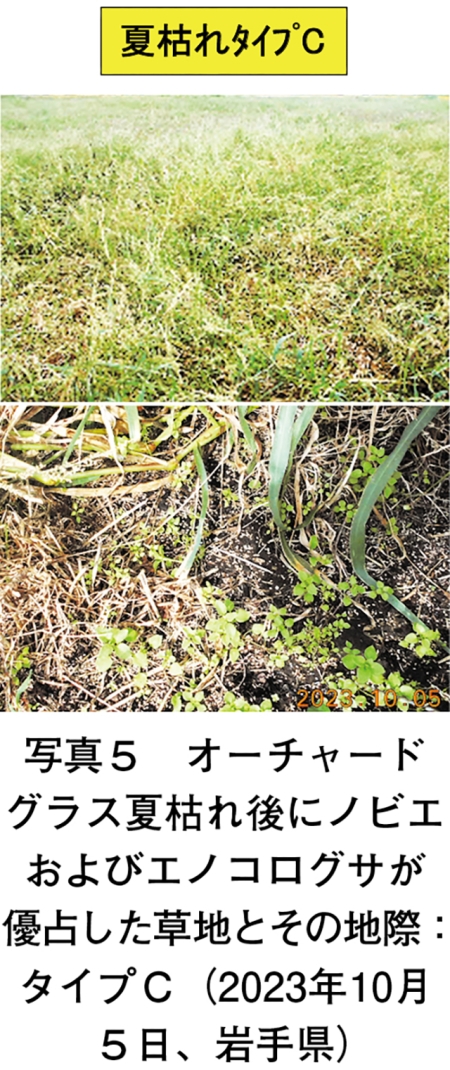

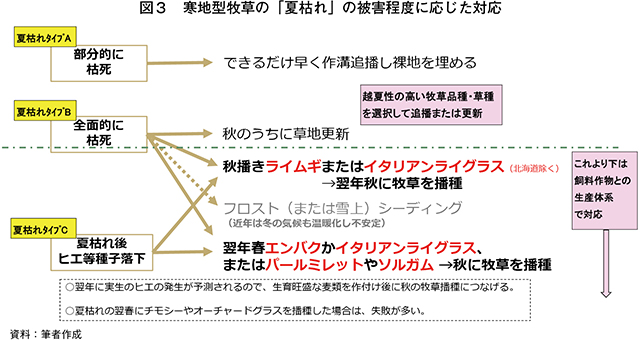

�@���n����������x�̌y�x�̉Č͂�i�Č͂�^�C�vA�F�ʐ^3�j�ł���A�q���̒ǔd��H�̑��n�X�V�őΉ��ł��܂��B�������A���n���S�ʓI�Ɍ͎������ꍇ�i�Č͂�^�C�vB�F�ʐ^4�j��A�C�k�r�G��q�V�o�A�G�m�R���O�T�Ȃǂ�C4�A���i��2�j�̎G���ɗD�肳��Ă��܂����ꍇ�i�Č͂�^�C�vC�F�ʐ^5�j�ł́A�ّ��ɏt��Ăɖq���d������Ă��ĂщĂɖq���̗c�c���Č͂�Ō͎����邩�A�C�k�r�G�Ȃǂ̎G���ɗD�肳��Ă��܂��܂��B���C���M��C�^���A�����C�O���X�Ȃǂ�~��Ƃ��ďH�ɔd�킵�č�t��������A���t�ɏ������炪�����G������C�^���A�����C�O���X�A���ĂɃ\���K���ނ�~���b�g�ނŎG����}��������ɁA�q���n�ɖ߂��Ή������߂Ă��܂��B

�@�k���{�ɂ�����A��Q�ɍ��킹���q���n�̉Č͂�Ή���}3�Ɏ����܂��B

�i��2�jCO2�Z�k�@�\�Ƃ����@�\���l�����A�����ŋ����Ȋ��ł���A��

4�@�����p�g�E�����R�V�ɂ�������Ή�

�@�Ă̋C����������������ŁA�]���ʂ�̏n���i����͔|����Ɠo�n�X�s�[�h�������Ȃ�A�ߏn�ɂ��ł������̒ቺ��A�a�Q���늳 ���₷���Ȃ�܂��B���̂��ߖk���{�̑����̒n��ŁA���ʂ̊m�ۂƕa�Q��ߏn������邽�߁A�]���͔|���Ă����i��̏n���т������Ώn�x�iRM�j��10�����x�A�Ӑ��̕i��ɃV�t�g����X�����F�߂��܂��B

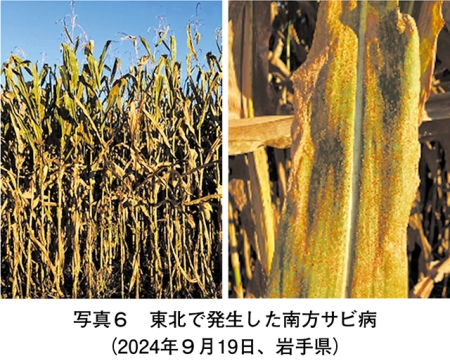

�@�o�n�̉����͓����ɁA�A���̘̂V���ɂ��a�Q��R���E�Ɖu�͂̒ቺ���A�����a�ɂ��|����t�U���E���n�a�Q�̜늳�ɂ��J�r�łȂǂ����O����܂��B�܂��]���A�����{�𒆐S�ɔ������Ă���������ѕa�����k�ł���������悤�ɂȂ�܂����i�ʐ^6�j�B

�@����ɁA�A���m���C�K��c�}�W���N�T���g�E�̔��������k�ɂ����Ă����N�A���ŕ���Ă���i�ʐ^7�j�A���炩���ߔ_���h���[���ɂ��U�z�̏������K�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

5�@��h���G���Ή�

�@�q������ю����p�g�E�����R�V�ُ̂�ł́A�K�K�C���A�A���`�E���Ȃǂ��� ���G������i�X�r�A�n���K���Ȃǂ̓�h���G���A���g���ɂ��ƍl������C4�A���̃m�r�G�A�G�m�R���O�T�A�`�J���V�o�Ȃǂ̃C�l�ȎG����J���c���O�T�Ȃ̎G���̐N�����g�債�Ă��܂��B

�@�����܂ɂ��Ή��Ȃǂ͂��ꂼ���Ă���Ă��܂���7�j�A�P���̉��w�I�h���ł͌���I�Ȗh���ɂ͎����Ă��܂���B���n�����̌����Ə����܂ɂ��̌n�I�Ȗh����A�������炪�����g�n�^�����앨�Ȃǂɂ�鐶��}���Ə����܂ɂ��̌n�I�Ȗh���Ȃǂ̍H�v���K�v�ƍl�����܂�8�j9�j�B�܂��A�J���c���O�T�͑ؐ��n�ɔɖ��邱�Ƃ������A�r�����̉��P�ɂ��Ă��������K�v�ƂȂ��Ă��܂��B

6�@�k���{�ɂ�����g�n�^�����앨�͔̍|

�@�ҏ��ɂ��q���̉Č͂ꂪ3�J�N�A���Ŕ����������k�n��ł́A���ɖq������Ƃ��鎩���e�����̕s�������������n�������܂����B�������獂�z�Ȗq�����[���p�b�N���ʂɍw������o�c�������܂������A�^���̒l�オ�肪�������A�o�c��傫���������Ă��܂��B

�@�q�����[���Ȃǂ̍w����ߌ����邽�߂ɁA�}�Ȗq���͎̌��̖��ߍ��킹��A�ʐϓ�����̎��ʁi�P���j�𑝂₷���Ƃ��L���ł��B

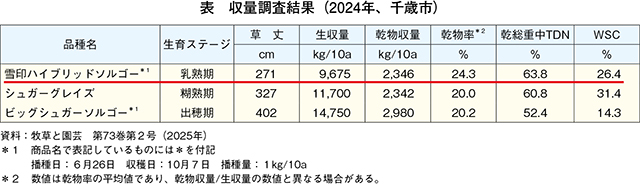

�@��̓I�ȕ��@�̈�Ƃ��āA�g�n�^�q���E�����앨�̓������������܂��B�ߔN�A�k�C���ɂ����Ă��Ă̋C��̍������ɑΉ����邽�߁A�\���K���ނ͔̍|�������Ă��܂����B2025�N�ł́A�k�̓I�z�[�c�N�̖�ʎs�A���͖�t�S�ʊC���܂ō͔|���m�F����Ă��܂��B�k�C���ɂ����ẮA���ϋC����15���ȏ�ɂȂ�6�����{�`7����{�ȍ~�ɔd���x�点�āA�G���h������\���ɍs��9�j�A�����̑e�����Ƃ��ď\���ȉh�{���ƁA�������₷���������ɂ܂Ő����������邱�Ƃ��ł��鑁���i��u���n�C�u���b�h�\���S�[�i�i��FS1261�j�v����ɕ��y�����邱�ƂŁA���肵�������ʁE���h�{�̎����������Y���\�ɂȂ��Ă��܂����i�ʐ^8�A�\�j10�j�B

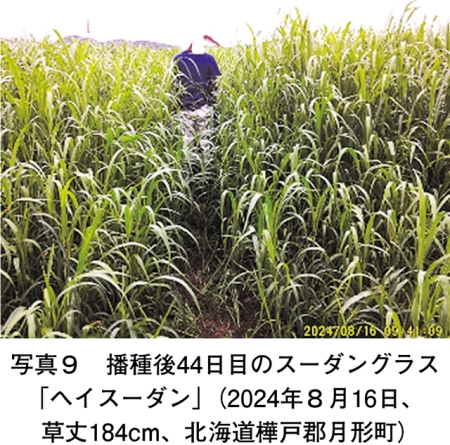

�@�q�������[���p�b�N�Ŏ��n�����Ƒ̌n�̕��ł��A�d���50�����x�Ŏ��n�ł���X�[�_���O���X�E�X�[�_���^�\���K�����A�Č͂ꂪ��������7�`8���ɍ͔|���邱�ƂʼnĊ��Ԃ̖q���������ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ��ł��܂��i�ʐ^9�A10�j9�j�B

�@�k���{�ɂ�����\���K���ނ͔̍|�ł́A2�A��ڂ���A���Q���m�F����Ă��܂��B�܂��A�u����n���ہv�⒂�f�{�p�ʂɔ����Ɏ_�ԊܗʂȂǁA���m�ȃR���g���[�����@���m������Ă��܂���̂ŁA�ŏ��̓����͏��K�͂Ȏ��삩��n�߂�̂��ǂ��ł��傤�B

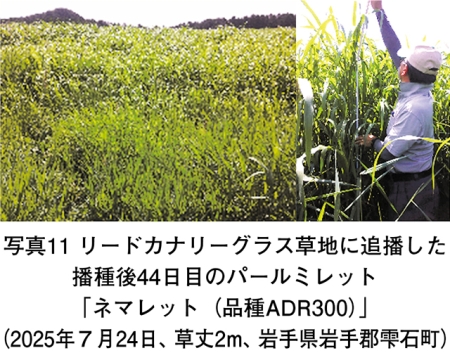

�@�A���Q��u����n���ہv�̌��O�Ń\���S�[���g���Ȃ��ꍇ�́A����Ƀp�[���~���b�g�u�l�}���b�g�i�i��ADR300�j�v�����邱�ƂŁA��r�I�͔|�������������ł��A�q���������ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ��ł��܂�9�j11�j�B�u�l�}���b�g�i�i��ADR300�j�v�����[���p�b�N�ł̎��n�������\�ŁA�k�C������ѓ��k�n���k���ɂ����Ă��A�Ċ��Ԃɂ����ċɂ߂đ������炵�܂����B�m�r�G�Ȃǂ��D�肵���Č͂ꑐ�n�̑Ή��ɂƂǂ܂炸�A�}����q�����s�����A�N���ɉ��Ƃ��������Ƃ��ɁA1�ԑ����n����̌o�N���n�Ɂu�l�}���b�g�i�i��ADR300�j�v����a�ǔd���邱�ƂŁA1�ԑ����ʈȏ��2�ԑ����ʂ����҂ł��܂��i�ʐ^11�j�B

7�@������

�@�Ă̋C��̍������ɑΉ�������@�Ƃ��āA����������ێ����邽�߂̔�|�Ǘ��ւ̗��ӂ���A����E�i��̑I��̕ω��Ɏ��g�ޕK�v���ɂ��ďq�ׂ܂����B����ł��A�Ă̋C�ۊ��̕ω����������ꍇ�́A�k���{�ɂ����Ă��g�n�^�q���E�����앨�̓�����A�ȑO����֓��Ȑ��ōs���Ă�����э�E�����Ȃǂ̐��Y�̌n�̌������K�v�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B

�@����c������Ђł́A�k�C�����������n�i���k�j�E����n�`����g�n�����́u�n��ʍ�t���̌n��v�ɂ��āA�u����c�̖q���E�����앨�@�����J�^���O�@�s�{���Łihttps://my.ebook5.net/snowseed/bokuso-catalog-tofuken/�j�v�ɋL�ڂ�����܂��B

�@���ЁA�Q�l�ɂ��Ă��������܂��ƍK���ł��B

�y�Q�l�����z

1�j�����@�i�A�u�q���̍Đ��ɋy�ڂ����x�ƌ��̉e���ɂ��āv�k�C�����n��������2���FP35-43�i1968�j

2�j��茧�_�ƌ����Z���^�[�A�u����������������I�[�`���[�h�O���X�̊���Ǘ��@�v�ߘa4�N�x�����������ʏ��i2023�j

3�j���R�@�a�G�A�u���N���E���n�^�C�l�Ȗq���i��̓����Ƃ��̑I��A�͔|���p�ɂ��āi�s�{���ҁj�v�{�Y�Z�p�i2019�j

4�j�J�Á@�p���A�u���n�^�q���̑���I�肨��э͔|�̃|�C���g�i���k�n������ѓs�{������n�����j�v�q���Ɖ��|��73����2���i2025�j

5�j���R�@���A�u�k�C�������t�F�X�g�����E���V�i��m�[�X�t�F�X�g�̓����Љ�v�q���Ɖ��|��72����2���i2024�j

6�j�����@���e�A�u�k���{�̖ҏ������ɂ�����q�������앨�̏�Q�ƑΉ��v�q���Ɖ��|��72����2���i2024�j

7�j�_���@�\�{�Y��������A�u�݂ǂ�̐H���V�X�e���헪�u�����I�Ȓ{�Y�����Y�v��ڎw�������Y���������̐��Y���p�̊g��\�����p�g�E�����R�V�̈��萶�Y�Ɍ������G����\�v�ߘa6�N�x����������������i2024�j

8�j�i��Ёj���{���n�{�Y��q����A�u�X�[�_���O���X���͔|���ċ��Q�G�������i�X�r��h������v�i2016�j

https://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/weed-control_warunasubi.pdf

9�j�����@���e�E�F�J�@���E�I�с@���A�u�k�C������ѓ��k�n���k���ɂ�����g�n�^�����앨�̓�������v�q���Ɖ��|��73����2���i2025�j

10�j����@����݁E�ۗс@�z��A�u�k�C���ɂ����鎔���p�\���K���i�\���S�[�^�\���K���j�͔̍|�ɂ��āv�q���Ɖ��|��73����2���i2025�j

11�j����c������ЁA�u�p�[���~���b�g�u�l�}���b�g�@�i�햼ADR300�v�k�C���̔��ɂ��āv�Ⴝ�˃j���[�XNo.416���i2024�j

���@ �C�O���o�֎~�i�_�ѐ��Y��b�����L�j

�C�O���o�֎~�i�_�ѐ��Y��b�����L�j

�C�O���o�֎~�i�_�ѐ��Y��b�����L�j

�C�O���o�֎~�i�_�ѐ��Y��b�����L�j�����@�i��o�^�o�蒆�i�o����\���j�C�O���o�֎~�i�_�ѐ��Y��b�����L�j