ホーム > でん粉 > 調査報告 > 加工でん粉の食品における役割

最終更新日:2020年9月10日

加工でん粉の食品における役割

2020年9月

株式会社J-オイルミルズ フードデザインセンター

ソリューション技術部 カスタマーリンケージグループ 長畑 雄也

ソリューション技術部 カスタマーリンケージグループ 長畑 雄也

【要約】

加工食品では、製造ごとの品質の振れがなく、ある程度長い期間の保管ができることを求められる点が、家庭での調理とは異なる。このため、一般家庭で使用される食材だけでは十分な品質の食品を提供することが難しい。こうした課題に対処するため、加工でん粉は片栗粉や小麦粉など、でん粉を含んだ加工食品のおいしさを維持する素材として使用されている。加工でん粉が使用される食品は多岐にわたるため、これらを整理することを目的に、加工でん粉の役割を紹介したい。

はじめに

でん粉は植物が光合成によって作り出す炭水化物で、植物はこれを種子や根茎に蓄え、生存や発芽のためのエネルギー源としている。特に、米、小麦、トウモロコシ、イモ、豆は種子や根茎にたくさんのでん粉を蓄える。人間は数千年〜1万年ほど前からこれらを栽培し、主食としてきた。米や小麦はその成分の71〜76%が炭水化物で、このうち食物繊維を除いた68〜75%がでん粉であることからも、私たちがいかに多くのでん粉を摂取しているかが分かる。日本人の食事摂取基準(2020年度版)1)によると、日本人の1日に摂取するエネルギーのうち50〜65%を炭水化物から取ることとされており、大部分の人がこの範囲に収まっている。これは1日に2000キロカロリーを摂取する人であれば、1000〜1300キロカロリー分に相当する。このうちのほとんどが主食に含まれるでん粉であると考えられ、でん粉が私たちにとっていかに身近な成分かを示す一例である。

加工でん粉は、でん粉を加工して製造され、食品添加物として幅広い食品に使用されている。ほとんどの人が食品を通して加工でん粉を日々摂取しているが、加工でん粉がどのような素材で、どのような目的で使用されているかに関する整理された情報は少ない。そこで今回は、食品ごとに、加工でん粉が使用される理由をまとめたい。

加工でん粉は、でん粉を加工して製造され、食品添加物として幅広い食品に使用されている。ほとんどの人が食品を通して加工でん粉を日々摂取しているが、加工でん粉がどのような素材で、どのような目的で使用されているかに関する整理された情報は少ない。そこで今回は、食品ごとに、加工でん粉が使用される理由をまとめたい。

1.でん粉と加工でん粉の違い

「でん粉」はトウモロコシやばれいしょからそこに含まれるでん粉のみを取り出して製造される。トウモロコシからはコーンスターチ、ばれいしょからは片栗粉が作られる。このほか、小麦、米、エンドウ豆、緑豆、タピオカ、かんしょ(サツマイモ)、サゴヤシからもでん粉が製造され、世界中ででん粉の製造が行われている。

「加工でん粉」は化工でん粉やでん粉誘導体ともいわれ、でん粉を原料に化学的な加工を施すことで機能を高めたもので、英語ではmodified starch(変性でん粉)という。加工でん粉は食品添加物の一つであるため、食品の原材料表示欄には、食品と食品添加物の境を示す「/」の後に表記される。

加工でん粉は、たれのような液状のものから唐揚げ粉のような粉状のものまで、幅広い食品の原材料として使われるため、食品添加物の中でも目にする機会が多い素材である。ある試算では、日本人の1日の加工でん粉の消費量は約8グラムと試算されている2)。

加工でん粉は、幅広い食品に使用されているが、一部の通信販売や製菓材料店を除き、一般家庭向けに市販されることはない。これは、家庭での調理では汎用性が重視されるため、片栗粉が最も使い勝手がよく、日本の食文化に深く根付いていることが一因と言える。一方、食品加工の現場では、目的に応じた最適な機能が求められるため、それぞれの目的に特化した加工でん粉が使用される。日本国内では、現在12種類の加工でん粉が使用できる。食品の原材料表示では、加工でん粉は物質名で表示することが原則であるが、消費者にとって分かりにくいなどの理由から、簡略名である加工でん粉(または、加工デンプン、加工澱粉)と表記されることが多い。これら12種類の加工でん粉の一覧を表1にまとめた。実際の食品での使われ方については「3.食品中に使用されるでん粉とその役割」の項で紹介したい。

「加工でん粉」は化工でん粉やでん粉誘導体ともいわれ、でん粉を原料に化学的な加工を施すことで機能を高めたもので、英語ではmodified starch(変性でん粉)という。加工でん粉は食品添加物の一つであるため、食品の原材料表示欄には、食品と食品添加物の境を示す「/」の後に表記される。

加工でん粉は、たれのような液状のものから唐揚げ粉のような粉状のものまで、幅広い食品の原材料として使われるため、食品添加物の中でも目にする機会が多い素材である。ある試算では、日本人の1日の加工でん粉の消費量は約8グラムと試算されている2)。

加工でん粉は、幅広い食品に使用されているが、一部の通信販売や製菓材料店を除き、一般家庭向けに市販されることはない。これは、家庭での調理では汎用性が重視されるため、片栗粉が最も使い勝手がよく、日本の食文化に深く根付いていることが一因と言える。一方、食品加工の現場では、目的に応じた最適な機能が求められるため、それぞれの目的に特化した加工でん粉が使用される。日本国内では、現在12種類の加工でん粉が使用できる。食品の原材料表示では、加工でん粉は物質名で表示することが原則であるが、消費者にとって分かりにくいなどの理由から、簡略名である加工でん粉(または、加工デンプン、加工澱粉)と表記されることが多い。これら12種類の加工でん粉の一覧を表1にまとめた。実際の食品での使われ方については「3.食品中に使用されるでん粉とその役割」の項で紹介したい。

2.でん粉の食品の中での役割

でん粉や加工でん粉は、中華料理のあんのとろみ付けだけではなく、揚げ物のサクッと軽い食感づくりにも使われる。このように、使用目的は多岐にわたるが、これらはでん粉の状態別に「糊」「ゲル」「膨化」の3種類に分類することができる。これらの状態の違いは主に水分によって決まり、三つの状態に分けることで加工でん粉の果たす役割が考えやすくなる。また、それぞれの状態ごとに、でん粉の種類によって粘りや硬さなどの特性が異なる。でん粉ごとの特性は、主にでん粉中のアミロース含量によって決まり、例えば、家庭では料理によってばれいしょでん粉とコーンスターチのどちらが適すか、加工食品であれば、ばれいしょでん粉とコーンスターチのどちらを原料としたものが適すかなど、使い分けがなされる。

(1)糊の状態

水分が約80%以上では、でん粉は「糊」の状態となる。この状態は、中華あん、みたらし団子のたれ、スープやシチューのとろみ付けに相当する。アミロース含量の低いワキシーコーンスターチやタピオカでん粉をたれに使用すると、口残りしやすく、口の中でしっかりと食材と絡むため和風のたれやソースと相性が良い。ばれいしょでん粉はとろみがありつつ口残りの少ないことから中華あんに、コーンスターチは粘りがなくキレが良いためカレーやシチューに使用されることが多い(図1)。

(2)ゲルの状態

水分が約20%〜80%では、でん粉は「ゲル」の状態となり、しなやかさのある固形状になる。この状態は、麺類、パン、わらびもち、ミートボール、餅、ケーキなど幅広い食品が該当する。でん粉の種類によって、軟らかさや弾力、もろさなどが異なり、それぞれの食品を特徴づけることになる。例えば、同じような水分でももち米は軟らかなもちに、ばれいしょは冷麺のような弾力の強いゲルに、小麦はうどんやパスタのような硬さのあるゲルを作る(図2)。

(3)膨化の状態

水分が20%以下では、でん粉を生地状にするなど、前処理を行った上で加熱すると膨らみ「膨化」の状態となる。膨化の状態はでん粉によって異なり、例えば米菓では、もち米はおかきのようなソフトな食感となり、うるち米はせんべいのような硬くハリのある食感を作る(図3)。なお、パンやケーキは一見膨化しているが、イーストや卵の起泡の力で膨張しているのであって、でん粉自体は柔軟性のあるゲルの性質に近い。膨化の状態とは、でん粉自身の膨張力によって膨らむスナック菓子や米菓、揚げ物の衣が該当する。

3.食品中に使用されるでん粉とその役割

(1)たれ、ソース、スープ(糊状)

焼き肉のたれやソース、中華あんなど、とろみや粘性のある調味料の多くに加工でん粉が使用されている。家庭では片栗粉でとろみ付けをするが、片栗粉のような通常のでん粉を市販されている常温のソース、チルドの総菜のたれやスープ、冷凍食品などに使用すると、以下のような三つの問題が生じるため、これらの機能を補った加工でん粉が使用される。

ア.たれを長期間常温で保管すると、でん粉の老化によって、白濁し、粘度が変化する。

イ.冷蔵や冷凍・解凍をすると保水性が落ち、水とでん粉が分離する「離水」という現象が起き、味、食感、外観が損なわれる。

ウ.ばれいしょでん粉は撹拌する力に弱いため、ソースの製造工程中に粘度が落ちてしまう。

これらの課題に対処するため、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉が使われることが多い。図4は通常のでん粉とヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉で作った糊液を冷凍・解凍した際の老化の進行度合いを比べている。通常のでん粉は一度の冷凍・解凍で品質が大きく変化するが、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉は老化の進行が遅く、品質が維持されている。なお、タピオカでん粉、ワキシーコーンスターチなど、どのでん粉を選ぶかは、求める食感に応じて選定される。この分野は非常に裾野が広く、おにぎりやサンドイッチの具材、味付けの肉、和食の総菜にも加工でん粉が使用された調味料が使用されている。広範囲の食品に加工でん粉の表示が見られるのはこのためである。

ア.たれを長期間常温で保管すると、でん粉の老化によって、白濁し、粘度が変化する。

イ.冷蔵や冷凍・解凍をすると保水性が落ち、水とでん粉が分離する「離水」という現象が起き、味、食感、外観が損なわれる。

ウ.ばれいしょでん粉は撹拌する力に弱いため、ソースの製造工程中に粘度が落ちてしまう。

これらの課題に対処するため、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉が使われることが多い。図4は通常のでん粉とヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉で作った糊液を冷凍・解凍した際の老化の進行度合いを比べている。通常のでん粉は一度の冷凍・解凍で品質が大きく変化するが、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉は老化の進行が遅く、品質が維持されている。なお、タピオカでん粉、ワキシーコーンスターチなど、どのでん粉を選ぶかは、求める食感に応じて選定される。この分野は非常に裾野が広く、おにぎりやサンドイッチの具材、味付けの肉、和食の総菜にも加工でん粉が使用された調味料が使用されている。広範囲の食品に加工でん粉の表示が見られるのはこのためである。

(2)ベシャメルソース、カスタードクリーム、フラワーペースト(糊状)

クリームコロッケやグラタンのベシャメルソース、パンやスイーツで使われるフラワーペーストやカスタードクリームを家庭やレストランで作る際は、片栗粉よりも口溶けの良い小麦粉やコーンスターチが使われる。これらを冷蔵保管すると、片栗粉の場合と同様にでん粉の老化が起きるため、ぼそぼそとした食感への変化や、保水性の低下による離水が起きる。また、これらの食品は口溶けが重要だが、十分な撹拌が必要な大量生産の工程では、でん粉の粒子が壊れることで口溶けの良さが失われやすい。こうした課題に対応するため、冷蔵保管や冷凍・解凍、撹拌に強い、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉が使われることが多い。でん粉の種類としては、口溶けの良い糊をつくる小麦でん粉や、リン酸架橋度の高い加工でん粉が選ばれる。図5では、カスタードクリームを冷解凍した際の保水性を比較している。コーンスターチは冷解凍に弱いため、保水性が落ちて離水し、なめらかな食感も失われてしまう。一方、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉を使用したものは、保水性が続くため、冷凍・解凍しても品質を保持できる。

(3)肉団子、ハンバーグ、卵料理(ゲル)

家庭では肉団子やハンバーグ、卵料理にでん粉を加えることは少ないが、料理をおいしくするコツとして片栗粉を少量いれると、片栗粉の保水効果により、軟らかく、しっとりとした仕上がりになることが紹介されている。食品加工の分野でも、こうしたコツは品質向上のための技術として取り入れられており、肉製品や卵製品にも加工でん粉が使用されているものがある。しかし、片栗粉のような通常のでん粉では、冷蔵や冷凍・解凍をすると保水効果が低下し食感が損なわれやすい。これらの用途では、酢酸でん粉やアセチル化リン酸架橋でん粉、ヒドロキシプロピルでん粉などが使われることが多い。例えば、冷凍炒飯の卵はしっかり火入れすると、水分が飛ぶため、食感が硬く、見た目も小さくなりやすい。加工でん粉を卵に配合しておくと、保水効果により軟らかく見栄えも良くすることができる(図6)。

(4)チルド麺、即席麺(ゲル)

家庭で麺を食べる場合、ゆでたては良いが、少し時間をおくと弾力が失われ、冷蔵保管するとぼそぼそとした硬い食感に変化する。これはでん粉の老化によるものであり、コンビニエンスストアやスーパーの総菜売り場に並ぶチルド麺などには、タピオカでん粉の酢酸でん粉やヒドロキシプロピルでん粉が使用される。酢酸でん粉を使用したうどんは冷蔵保管しても硬くならず、しなやかな麺の状態を維持するので、冷蔵庫から出してそのまま食べることができる(図7)。一方、即席麺にも加工でん粉が使われることがあるが、これはゆで戻し後の食感を実際の麺に近づけたり、湯戻りを早くするなどの目的で使用されているものである。

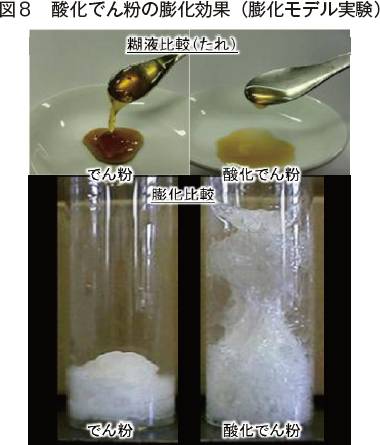

(5)揚げ物、唐揚げ粉(膨化)

家庭では小麦粉を水で溶くか、片栗粉をまぶしてフライをするが、これでは、揚げてから少し時間が経つとサクサク感は失われ、水っぽい食感の衣に変化してしまいやすい。揚げ物の衣には、粘性が出にくく水抜けの良いリン酸架橋でん粉や、フライ時に膨化して軽い食感を作る酸化でん粉を使用すると、長時間食感が維持されやすい。図8は酸化でん粉の糊液の写真と膨化試験の写真を紹介している。酸化でん粉は低粘度化でん粉のひとつであり、粘度が低いことで、フライ中に大きく膨化して散りやすく、軽い食感の衣に仕上がる。

(6)新食感、もちもち食感づくり

ここまでは、小麦粉や片栗粉の欠点を補う目的で加工でん粉を活用した事例を紹介してきた。近年では、こうした品質の向上だけではなく、もちもち、カリカリのような、これまでとは一味違う食感を、新食感として楽しむ商品が増えている。こうした食感づくりに加工でん粉が活用されており、特に、ケーキ類や菓子パン、菓子類などの嗜好品ではさまざまなタイプの加工でん粉が活用され、多彩な食感の商品が生み出されている3)。

おわりに

食品は家庭で作るようなシンプルな材料で作られることが理想だが、簡便で利便性の高い加工食品のニーズは今後も高まっていくと予想されている4)。加工でん粉はこれまで十分な長さの食経験などから、その安全性は十分に担保されているため、今後も多くの食品に活用されるものと考えている。一方、近年では従来からの加工でん粉の製造方法である化学加工に頼らず、食品扱いのでん粉の物性を改良する技術も生み出されている5)。当社もでん粉の製造・開発の一翼を担う一員として、未来の食品づくりを支えていきたいと考えている。

参考文献

1)厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」令和元年12月24日

2)食品安全委員会 「添加物評価書 加工デンプン」2007年11月

3)長畑雄也(2020)「ベーカリー食品の食感をデザインするためのでん粉の活用法と食感評価」『製パン技術資料』No.868、一般社団法人日本パン技術研究所

4)農林水産省「我が国の食料消費の将来推計(2019年版)」令和元年8月30日

5)窪田淳平ら(2018)「エクストルダーを使用したでん粉製品の開発」『応用糖質科学』第8巻第3号、pp.229-231.日本応用糖質科学会

参考文献

1)厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」令和元年12月24日

2)食品安全委員会 「添加物評価書 加工デンプン」2007年11月

3)長畑雄也(2020)「ベーカリー食品の食感をデザインするためのでん粉の活用法と食感評価」『製パン技術資料』No.868、一般社団法人日本パン技術研究所

4)農林水産省「我が国の食料消費の将来推計(2019年版)」令和元年8月30日

5)窪田淳平ら(2018)「エクストルダーを使用したでん粉製品の開発」『応用糖質科学』第8巻第3号、pp.229-231.日本応用糖質科学会

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678