ホーム > でん粉 > 話題 > 食べることを楽しめる「嚥下食」で、人も地域も元気に!〜岐阜県「カムカムスワロー」の取り組み〜

最終更新日:2025年9月10日

食べることを楽しめる「嚥下食」で、人も地域も元気に!

〜岐阜県「カムカムスワロー」の取り組み〜

2025年9月

医療法人社団 登豊会 近石病院

歯科・口腔外科 近石 壮登、森田 達、栄養科 淺野 一信

はじめに

厚生労働省のデータでは、令和4年の日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳で、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である健康寿命は、それぞれ72.57歳、75.45歳です。平均寿命と健康寿命の差はそれぞれ8.49年、11.63年であり、平均すると約10年程度は、健康上の問題などにより介護が必要とされる可能性があることが予想されています。年齢を重ねれば身体の機能が衰えていくことは、仕方のないことかもしれませんが、いくつになっても元気で、楽しく生活を送りたいものです。

毎日皆さんが摂られている食事は、身体を動かすためのエネルギー源であり、健康を維持する上で欠かせない大切なものです。また、おいしい食事を家族や大切な人と囲むことで会話も弾み、円滑なコミュニケーションを促進する役割も担っています。さまざまな役割を持ち、われわれの生活に欠かせない食事ですが、「食べ物がのみ込みにくくなってきた」「食事中にムセやすい」「食欲が落ちてきた」といった悩みを抱える方がいれば、それは「嚥下障害」の兆候かもしれません。

毎日皆さんが摂られている食事は、身体を動かすためのエネルギー源であり、健康を維持する上で欠かせない大切なものです。また、おいしい食事を家族や大切な人と囲むことで会話も弾み、円滑なコミュニケーションを促進する役割も担っています。さまざまな役割を持ち、われわれの生活に欠かせない食事ですが、「食べ物がのみ込みにくくなってきた」「食事中にムセやすい」「食欲が落ちてきた」といった悩みを抱える方がいれば、それは「嚥下障害」の兆候かもしれません。

1 嚥下障害とは?

嚥下障害とは、食べ物や飲み物をうまくのみ込めなくなる状態で、脳卒中、神経や筋肉の病気、加齢や栄養不足による筋肉の衰えなどが原因とされています。嚥下障害が重度になると、食事が空気の通り道である気管の方へ入ってしまい「誤嚥性肺炎」を生じることがあります。適切な対応をしないまま放置して誤嚥性肺炎を繰り返すと、最終的に口から食べることができなくなる恐れがあります。そのため、嚥下障害には、早期から対応することが重要となってきます。簡便に嚥下障害の有無をチェックする方法として、以下のスクリーニング検査があります。

(1)反復唾液嚥下テスト

30秒間に唾液を何回嚥下できるか測定し、3回未満の場合は嚥下障害の可能性があると判定する。

(2)改訂水飲みテスト

3ミリリットルの水を嚥下した後、ムセの有無や声・呼吸の変化を聴取し、5段階で判定する。

どちらも簡便に、そして自宅でも実施可能です。嚥下障害が疑われる場合には、病院で以下の精密検査を受けることが推奨されます。

(1)嚥下内視鏡検査

鼻からカメラを挿入し、喉の動きや食事が残っていないかなどを確認する。

(2)嚥下造影検査

レントゲンの動画を撮影しながら造影剤を含む食事を摂取し、咀嚼嚥下の流れを動画で確認する。

精密検査は保険診療で実施可能ですが、対応できる医療機関が限られているため、かかりつけの先生への相談が望ましいです。

また、検査結果に基づき、以下のような対応を行います。

(1)訓練的アプローチ

口、舌、喉の筋肉を鍛えたり、感覚機能を向上させたりするなど、低下した機能の改善を目的とします。

(2)代償的アプローチ

食事をミキサーにかけ、のみ込みやすい形状に変更したり、喉に食べ物が残りやすい方では、水分と交互に摂取したりするといった方法が該当します。

(3)環境的アプローチ

気が散りやすく食事に集中できない方に対して、テレビを消す、静かな環境に移動するなど、食事に集中できる環境を整えます。

代償的アプローチとしての食事形態の調整は、近年ますます注目されています。一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会作成の「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021」の「学会分類」では0から4まで7段階のコードに分類されており(注1)、数字が大きくなるほど嚥下の難易度が上がります。また、水分のとろみに関しては、「薄いとろみ」「中間とろみ」「濃いとろみ」の三つに分類されます。

(注1)詳細については、一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会ホームページ

〈https://www.jsdr.or.jp/doc/classification2021.html〉をご参照ください。

(1)反復唾液嚥下テスト

30秒間に唾液を何回嚥下できるか測定し、3回未満の場合は嚥下障害の可能性があると判定する。

(2)改訂水飲みテスト

3ミリリットルの水を嚥下した後、ムセの有無や声・呼吸の変化を聴取し、5段階で判定する。

どちらも簡便に、そして自宅でも実施可能です。嚥下障害が疑われる場合には、病院で以下の精密検査を受けることが推奨されます。

(1)嚥下内視鏡検査

鼻からカメラを挿入し、喉の動きや食事が残っていないかなどを確認する。

(2)嚥下造影検査

レントゲンの動画を撮影しながら造影剤を含む食事を摂取し、咀嚼嚥下の流れを動画で確認する。

精密検査は保険診療で実施可能ですが、対応できる医療機関が限られているため、かかりつけの先生への相談が望ましいです。

また、検査結果に基づき、以下のような対応を行います。

(1)訓練的アプローチ

口、舌、喉の筋肉を鍛えたり、感覚機能を向上させたりするなど、低下した機能の改善を目的とします。

(2)代償的アプローチ

食事をミキサーにかけ、のみ込みやすい形状に変更したり、喉に食べ物が残りやすい方では、水分と交互に摂取したりするといった方法が該当します。

(3)環境的アプローチ

気が散りやすく食事に集中できない方に対して、テレビを消す、静かな環境に移動するなど、食事に集中できる環境を整えます。

代償的アプローチとしての食事形態の調整は、近年ますます注目されています。一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会作成の「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021」の「学会分類」では0から4まで7段階のコードに分類されており(注1)、数字が大きくなるほど嚥下の難易度が上がります。また、水分のとろみに関しては、「薄いとろみ」「中間とろみ」「濃いとろみ」の三つに分類されます。

(注1)詳細については、一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会ホームページ

〈https://www.jsdr.or.jp/doc/classification2021.html〉をご参照ください。

2 嚥下食とは?

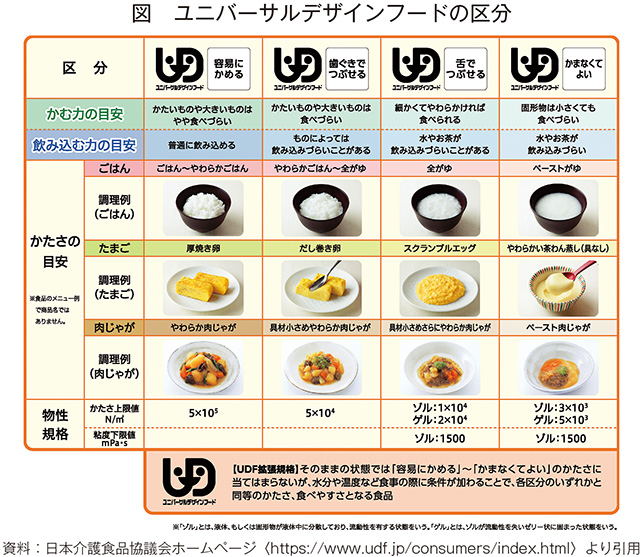

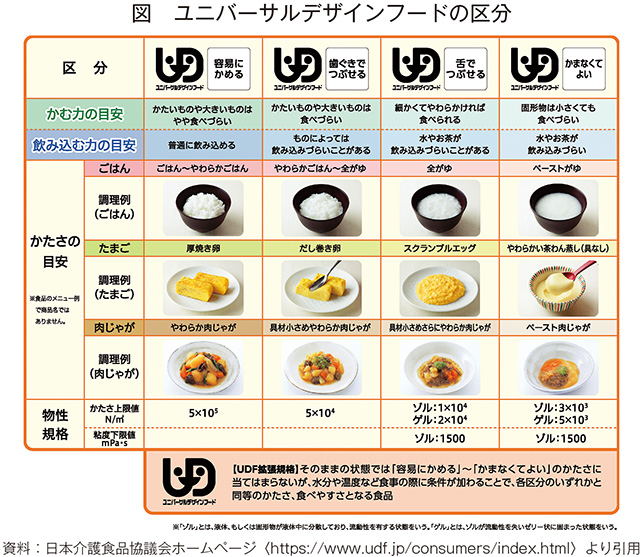

嚥下食とは、のみ込む力(嚥下機能)が低下した人が食べやすいように、食材の形態やとろみなどを調整した食事のことです。嚥下食には嚥下機能に合わせた基準があり、前述の日本摂食嚥下リハビリテーション学会が定めた「学会分類」や、日本介護食品協議会が定めた「ユニバーサルデザインフード(UDF)」などがあります。学会分類は、医療・福祉の分野で嚥下食の共通言語化した基準として使用されています。UDFは、日常の食事から介護食まで幅広く使え、「かむ力」・「飲み込む力」の目安となる四つの区分(容易にかめる、歯ぐきでつぶせる、舌でつぶせる、かまなくてよい)で分類されています(図)。どちらも、嚥下機能に合わせて決められた基準となっています。

このような嚥下食のとろみや形状の調整には、でん粉や加工でん粉(でん粉に加工を施し、機能性を向上させたでん粉)が使用されている場合があります。では、嚥下食において、でん粉はどのような役割を果たしているのでしょうか。

このような嚥下食のとろみや形状の調整には、でん粉や加工でん粉(でん粉に加工を施し、機能性を向上させたでん粉)が使用されている場合があります。では、嚥下食において、でん粉はどのような役割を果たしているのでしょうか。

3 嚥下食におけるでん粉の役割

(1)でん粉の身体での働き

でん粉は主に植物の種子、茎、根などに貯蔵されているブドウ糖(グルコース)が多数結合したもので、アミロースとアミロペクチンという2種類のグルコース重合体からできた多糖類が結合してできています。グルコースは主に肝臓、筋肉、脳などの臓器や細胞でエネルギー源として利用されています。脳の体重に占める重量の割合は2%程度ですが、そのエネルギー消費量は、全身のそれの約20%を占めています。集中力や記憶力などの高次機能に関わる前頭葉には、グルコースの供給が不可欠であり、とても重要な栄養素です。

(2)でん粉の特性

でん粉の特性は、水と一緒に加熱した際に、でん粉が水を吸収して膨潤し、糊状になる(糊化する)ことです。糊化したでん粉を冷却すると、でん粉分子同士が再結合し、網目構造を形成してゲル状になる(ゲル化する)ことから、この特性を生かしてさまざまな食品加工に利用されています。例えば、料理のとろみやあんかけの材料として、また、パンや餅・うどんなどのもちもち食感を出す原料として、ゼリーやプリンなどを固めるためのゲル化剤として、さらに、カスタードクリームや天ぷらの衣・お菓子などの材料などとして、さまざまなところで利用されています。

また、でん粉を化学的、物理的、酵素的に処理することで、耐性、保存安定性、溶解性などを向上させた加工でん粉やデキストリンなども食品加工に利用されており、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料、乳化剤など、さまざまな用途があります。

嚥下食では、でん粉や加工でん粉の特性を生かし、食材の硬さ、形状、凝集性(食塊のまとまりやすさ)、付着性、流動性・とろみの濃度などを調整することで、嚥下機能のレベルに合わせた食事の提供を可能にしています。なお、介護施設などの現場では、より簡便にとろみ付けができる増粘多糖類(カラギーナン、グアーガム、キサンタンガムなど)が使用される場合も多くあります。

このように、でん粉や加工でん粉、増粘多糖類などを使用してとろみを付与することで、喉に水分が流れるスピードが緩やかになり、誤嚥の予防につながります。しかし、前述の「学会分類」に基づくコードを下げたり、とろみを付与したりすることで嚥下が容易にはなるものの、どうしても食事の見た目や味が損なわれる懸念があります。その課題を解決するため、見た目は普通の肉や魚でも、口に入れるとやわらかくおいしく仕上げる調理方法が広まっており、レトルト食品として市販も進んでいます。

当院では、そうした嚥下食の見た目の問題を解決し、おいしく手軽に外食を楽しめるメニューを、併設するカフェ「カムカムスワロー」で提供しています。

また、でん粉を化学的、物理的、酵素的に処理することで、耐性、保存安定性、溶解性などを向上させた加工でん粉やデキストリンなども食品加工に利用されており、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料、乳化剤など、さまざまな用途があります。

嚥下食では、でん粉や加工でん粉の特性を生かし、食材の硬さ、形状、凝集性(食塊のまとまりやすさ)、付着性、流動性・とろみの濃度などを調整することで、嚥下機能のレベルに合わせた食事の提供を可能にしています。なお、介護施設などの現場では、より簡便にとろみ付けができる増粘多糖類(カラギーナン、グアーガム、キサンタンガムなど)が使用される場合も多くあります。

このように、でん粉や加工でん粉、増粘多糖類などを使用してとろみを付与することで、喉に水分が流れるスピードが緩やかになり、誤嚥の予防につながります。しかし、前述の「学会分類」に基づくコードを下げたり、とろみを付与したりすることで嚥下が容易にはなるものの、どうしても食事の見た目や味が損なわれる懸念があります。その課題を解決するため、見た目は普通の肉や魚でも、口に入れるとやわらかくおいしく仕上げる調理方法が広まっており、レトルト食品として市販も進んでいます。

当院では、そうした嚥下食の見た目の問題を解決し、おいしく手軽に外食を楽しめるメニューを、併設するカフェ「カムカムスワロー」で提供しています。

4 見た目もおいしく、食べることを楽しめる嚥下食

(1)カムカムスワロー開設の経緯

当院では、2022年12月にサードプレイス(注2)型拠点「カムカムスワロー」を開設しました。この名称には「噛む(カム)」「来る(カム)」「嚥下(スワロー)」の意味が込められており、誰もが気軽に訪れ、食事を楽しめる場所であることを目指しています(写真1)。

(注2)自宅や職場以外の、居心地の良い第三の場所。

「カムカムスワロー」開設の背景には、疾病構造や人口動態の変化により、病院が「病気になったら行く場所」から、予防・健康増進、そしてウェルビーイング(個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念)に至るまで、地域の暮らし全体を支える存在として包括的に関与していくことが求められているという現状があります。筆者自身、歯科医師として嚥下障害の患者と向き合う中で、外食の機会を失うことや、それによって生活の質が著しく低下する現実にたびたび直面してきました。「食べること」を軸に、地域の健やかさを再構築していく必要性が求められていると感じています。

(注2)自宅や職場以外の、居心地の良い第三の場所。

「カムカムスワロー」開設の背景には、疾病構造や人口動態の変化により、病院が「病気になったら行く場所」から、予防・健康増進、そしてウェルビーイング(個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念)に至るまで、地域の暮らし全体を支える存在として包括的に関与していくことが求められているという現状があります。筆者自身、歯科医師として嚥下障害の患者と向き合う中で、外食の機会を失うことや、それによって生活の質が著しく低下する現実にたびたび直面してきました。「食べること」を軸に、地域の健やかさを再構築していく必要性が求められていると感じています。

(2)嚥下食の提供

嚥下食は、のみ込みやすく、安全を考慮した食事です。そのため、食材をミキサーですりつぶすと同時に、加工でん粉や増粘多糖類などのゲル化剤を加え、ゲル状にする必要があります。そのため、どうしても見た目が悪いという欠点が出てきてしまいます。そのような見た目の悪い食事では、食欲が湧くはずもありません。そんな嚥下食を「食は生きていく上で最大の楽しみ。すべての人に、おいしいものを届けたい」という思いで取り組んだのが「見た目もおいしい嚥下食」です。

メニューは、柿のドレッシングソースを添えたタイのカルパッチョ、デミグラスソースのハンバーグステーキ、ジャガイモのポタージュスープなど、今までの嚥下食にはないような本格的なものになっています。ハンバーグは単にミキサーにかけて丸めるのではなく、焼き上げたものを砕いて粒状にした肉を別に加え、本来のうまみを感じられるよう仕上げています。付け合わせのニンジン、ブロッコリー、コーンはすりつぶした状態から野菜の形になるよう整えて細部まで再現し、色鮮やかでぱっと見ただけでは嚥下食とは分からないような見た目となるよう、工夫しています(写真2)。

実際に食事をされた、食道がんにより嚥下障害のある80代の男性は、「こういう嚥下食なら、食事の楽しみが増える」と顔をほころばせていました。嚥下食の提供には事前予約が必要となりますが、嚥下障害のある方も、そうでない方も、一緒に食事を楽しめる場所として利用いただいており、特別支援学校の修学旅行での昼食の提供なども行っています。

メニューは、柿のドレッシングソースを添えたタイのカルパッチョ、デミグラスソースのハンバーグステーキ、ジャガイモのポタージュスープなど、今までの嚥下食にはないような本格的なものになっています。ハンバーグは単にミキサーにかけて丸めるのではなく、焼き上げたものを砕いて粒状にした肉を別に加え、本来のうまみを感じられるよう仕上げています。付け合わせのニンジン、ブロッコリー、コーンはすりつぶした状態から野菜の形になるよう整えて細部まで再現し、色鮮やかでぱっと見ただけでは嚥下食とは分からないような見た目となるよう、工夫しています(写真2)。

実際に食事をされた、食道がんにより嚥下障害のある80代の男性は、「こういう嚥下食なら、食事の楽しみが増える」と顔をほころばせていました。嚥下食の提供には事前予約が必要となりますが、嚥下障害のある方も、そうでない方も、一緒に食事を楽しめる場所として利用いただいており、特別支援学校の修学旅行での昼食の提供なども行っています。

5 食を通じて地域と医療をつなぐ拠点づくり

カムカムスワローは、当院の所在する岐阜県に根付く喫茶・モーニング文化を生かし、1)食と栄養をテーマにしたコミュニティスペースの運営、2)嚥下障害があっても同じテーブルを囲める嚥下食の提供、3)管理栄養士による栄養相談・普及啓発―の3事業を柱としています。地域住民と一緒に企画を練り、手話教室やマルシェ、介護予防教室など多世代の交流を生むプログラムを展開しており(写真3)、こうした日常的な関わりが、地域住民の健康づくりや社会参加の促進につながっています。

さらに、飲食店や農業者、食品企業との共創にも力を入れています。嚥下食の共同開発やイベントを通じて、地域の飲食店における嚥下食提供のノウハウを高めるほか、北海道の畜産ベンチャーGOOD GOOD株式会社と連携して「やわらかお肉」の商品化に取り組むなど、農林水産分野とも連動した新たな食の価値創出が進んでいます(写真4)。これらの活動は、医療の枠を超えたウェルビーイング志向の実践として評価され、2023年度「グッドデザイン・ベスト100」を受賞しました。

さらに、飲食店や農業者、食品企業との共創にも力を入れています。嚥下食の共同開発やイベントを通じて、地域の飲食店における嚥下食提供のノウハウを高めるほか、北海道の畜産ベンチャーGOOD GOOD株式会社と連携して「やわらかお肉」の商品化に取り組むなど、農林水産分野とも連動した新たな食の価値創出が進んでいます(写真4)。これらの活動は、医療の枠を超えたウェルビーイング志向の実践として評価され、2023年度「グッドデザイン・ベスト100」を受賞しました。

おわりに

嚥下障害によって、家族との外での食事の機会や食べる楽しみを失ってしまうことは少なくありません。当院では今回紹介した取り組みを通じて、「食べること」を軸に、豊かな生活と人と人とのつながりが広がることを目指し、地域住民や事業者が主体的に関わる仕組みを構築してきました。今後もさらに高齢化が進むと見込まれる中で、食を起点にした地域共生と健康長寿の実現を目指すこのような取り組みが、各地に広がることを期待しています。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678