�z�[�� > �ł� > �C�O���n������ > �^�C�̃L���b�T�o���߂����`���Y�ʈێ��Ɍ��������g�݂Ɖۑ�`�i�O�ҁj

�ŏI�X�V���F2025�N10��10��

�^�C�̃L���b�T�o���߂���

�`���Y�ʈێ��Ɍ��������g�݂Ɖۑ�`�i�O�ҁj

2025�N10��

������@���݁@�[�V�A���c�@�^���

�y�v��z

�@�^�C�̎�v�_�Y���ł���L���b�T�o�́A�ߔN����A�W�A�����Ŋ������g�傷��L���b�T�o���U�C�N�a�ɂ���Q���v�A�o��ł��钆���ł̎��v�ቺ�Ȃǂɂ�萶�Y�ʂ������X���ɂ���B���̂悤�Ȓ��A��R���i��̊J���Ɠ����ɂ��L���b�T�o���Y�ʂ̉�ڎw�����g�݂����Y����ɂ����X�ɐZ�����Ă��Ă���A����̓��������ڂ����B

�͂��߂�

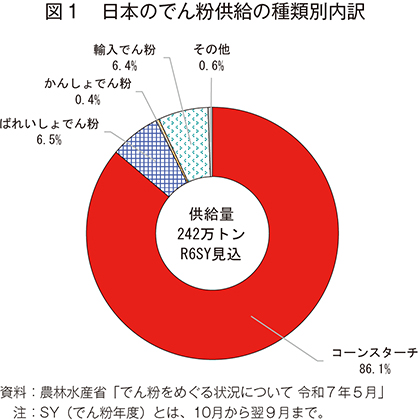

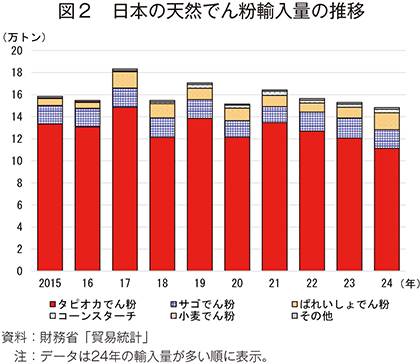

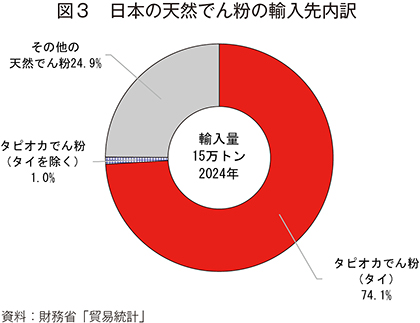

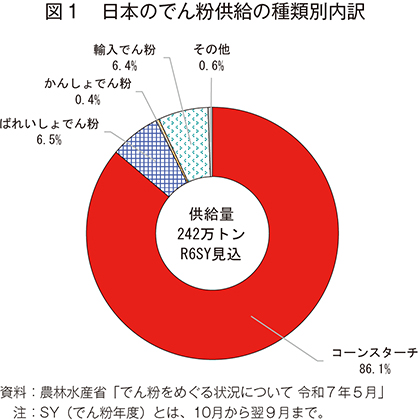

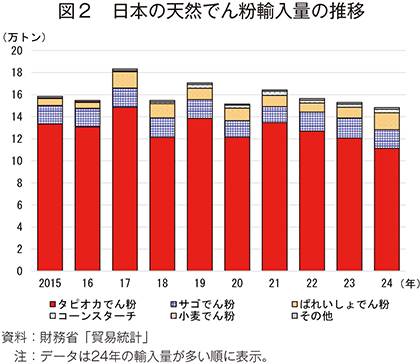

�@�ł́A�g�E�����R�V�₢���ނȂǂ̐A���̌������ɂ�萶�Y����A�A���̓��ɒ��������Y�������ł���A���Y�����A���ɂ���Ăł̓������قȂ邱�Ƃ���A�ړI�ɍ��킹�Ďg���������Ă���B�_�ѐ��Y�Ȃɂ��ƁA�ߘa6�łN�x�i2024�N10���`25�N9���j�ɋ��������ł�242���g���i�O�N�x�J�z�����������j�ƌ����܂�Ă���B���̂����A�A���g�E�����R�V���琻�������R�[���X�^�[�`��209���g���ƑS�̂̑啔�����߁A���Y�����ł�17���g���A�A���ł�16���g���ƌ����܂�Ă���i�}1�j�B�ߔN�A���{�̂ł̗A���ʂ́A�����ނ�14�`15���g����Ő��ڂ��Ă���i�}2�j�B

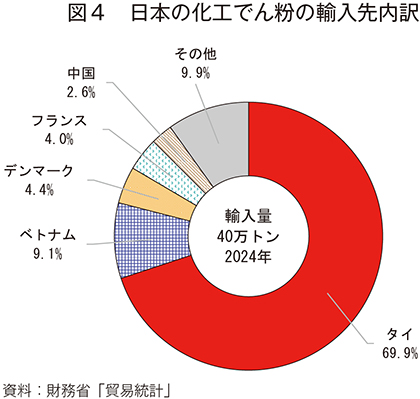

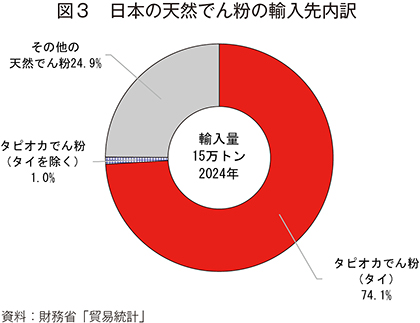

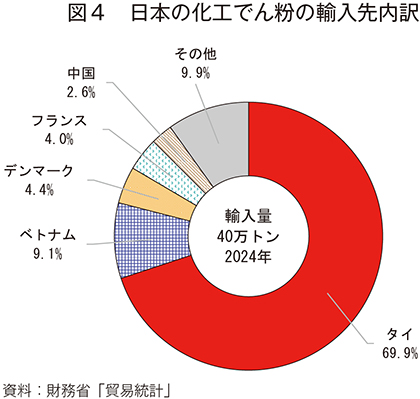

�@�����ȁu�f�Փ��v�v�ɂ��ƁA���{��24�N�i��N�j�ɓV�R�ł�74���A���H�ł�70�����^�C����A�������i�}3�A4�j�B�^�C����A�������V�R�ł̂��ׂĂ̓^�s�I�J�łł���A�܂����H�łɂ��Ă��^�s�I�J�łR���̂��̂ł���B�����́A�H�i�p��H�Ɨp�Ȃǂ��܂��܂ȗp�r�ŗ��p����Ă���A���{�̂łs��ł͏d�v�Ȉʒu�t���ƂȂ��Ă���B

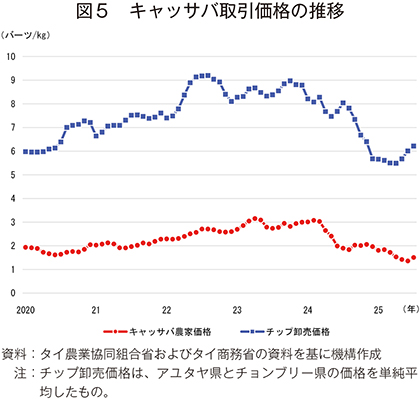

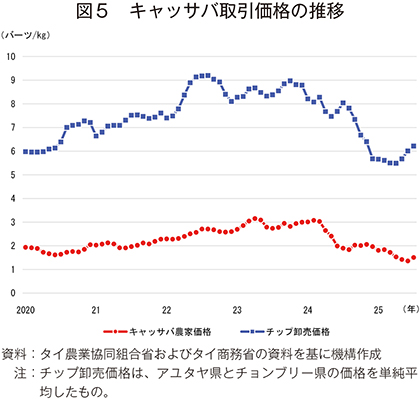

�@�������A�ߔN�A�^�C�̃L���b�T�o���i�̍ő�A�o��ł��钆���ł̎��v�ቺ�Ȃǂɂ��A�^�C�����ł̓^�s�I�J�ł̌����ł���L���b�T�o�̎�����i���傫���������Ă���i�}5�j�B�܂��A18�N�Ƀ^�C�����ŏ��߂Ă̊���������Ĉȗ��A�����ł̊������g�債�Ă���L���b�T�o���U�C�N�a�i�ȉ��uCMD�v�Ƃ����j��Y�R�X�g�̏㏸�ɂ��A��t�ʐς����炷���Y�҂⑼�앨�ւ̓]����s�����Y�҂���������ȂǁA�ł��Y�ւ̉e�������O����Ă���B

�@���̂悤�Ȓ��A�^�C�̃L���b�T�o����тł̐��Y�E�A�o������c�����邽�߁A25�N6���ɓ����ő�̃L���b�T�o����тł̐��Y�n�ł���i�R�����`���V�}���𒆐S�Ɍ��n���������{�����B�{�e�́A�O�҂ƌ�҂�2��ɂ킽���Čf�ڂ��A�{�҂ł̓^�C�̃L���b�T�o���Y�̊T�v�ɉ����A�i��J���ɂ��CMD����Љ�A11�����̌�҂ł̓^�s�I�J�ł��Y��f�Ղ̊T�v����������ŁA���t�����l���Ɍ��������g�݂ȂǃL���b�T�o�Y�Ƃ̍���̎p���l�@����B

�@�Ȃ��A�{�����̈ב֑���́A�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O������Ёu�����E�������ς̈ב֑���v2025�N8������TTS�����1�^�C�o�[�c��4.63�~���g�p�����B

�@�����ȁu�f�Փ��v�v�ɂ��ƁA���{��24�N�i��N�j�ɓV�R�ł�74���A���H�ł�70�����^�C����A�������i�}3�A4�j�B�^�C����A�������V�R�ł̂��ׂĂ̓^�s�I�J�łł���A�܂����H�łɂ��Ă��^�s�I�J�łR���̂��̂ł���B�����́A�H�i�p��H�Ɨp�Ȃǂ��܂��܂ȗp�r�ŗ��p����Ă���A���{�̂łs��ł͏d�v�Ȉʒu�t���ƂȂ��Ă���B

�@�������A�ߔN�A�^�C�̃L���b�T�o���i�̍ő�A�o��ł��钆���ł̎��v�ቺ�Ȃǂɂ��A�^�C�����ł̓^�s�I�J�ł̌����ł���L���b�T�o�̎�����i���傫���������Ă���i�}5�j�B�܂��A18�N�Ƀ^�C�����ŏ��߂Ă̊���������Ĉȗ��A�����ł̊������g�債�Ă���L���b�T�o���U�C�N�a�i�ȉ��uCMD�v�Ƃ����j��Y�R�X�g�̏㏸�ɂ��A��t�ʐς����炷���Y�҂⑼�앨�ւ̓]����s�����Y�҂���������ȂǁA�ł��Y�ւ̉e�������O����Ă���B

�@���̂悤�Ȓ��A�^�C�̃L���b�T�o����тł̐��Y�E�A�o������c�����邽�߁A25�N6���ɓ����ő�̃L���b�T�o����тł̐��Y�n�ł���i�R�����`���V�}���𒆐S�Ɍ��n���������{�����B�{�e�́A�O�҂ƌ�҂�2��ɂ킽���Čf�ڂ��A�{�҂ł̓^�C�̃L���b�T�o���Y�̊T�v�ɉ����A�i��J���ɂ��CMD����Љ�A11�����̌�҂ł̓^�s�I�J�ł��Y��f�Ղ̊T�v����������ŁA���t�����l���Ɍ��������g�݂ȂǃL���b�T�o�Y�Ƃ̍���̎p���l�@����B

�@�Ȃ��A�{�����̈ב֑���́A�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O������Ёu�����E�������ς̈ב֑���v2025�N8������TTS�����1�^�C�o�[�c��4.63�~���g�p�����B

1�@���E�̃L���b�T�o���Y�ɂ�����^�C�̗����ʒu

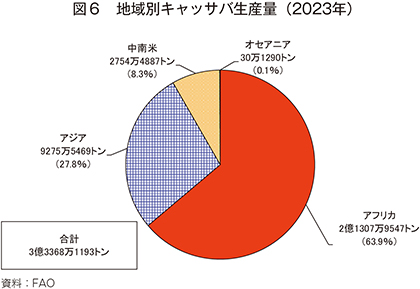

�@�L���b�T�o�́A�����⊣���ɋ����A�_���y�����엀�y��ł�����\�ȍ앨�ł���A�M�т���ш��M�ђn��ōL���͔|����Ă���B���A�H�Ɣ_�Ƌ@�ցiFAO�j�ɂ��A2023�N�̐��Y�ʂ͑S���E��3��3368��1193�g���Ƃ���A���E�Ő��Y�����_�Y���̂�����8�ʂ̐��Y�ʂƂȂ��Ă���B�n��ʂɌ���ƁA�S�̂�63.9���̓A�t���J�A27.8���̓A�W�A�A8.3���͒���Ă���߂Ă���i�}6�j�B�A�t���J�⒆��Ă̍��X�ł́A��ɐH�p�Ƃ��č�������ɏd�_���u����A�������v�����鍑�͗A�o�ɂ��͂����Ă���B

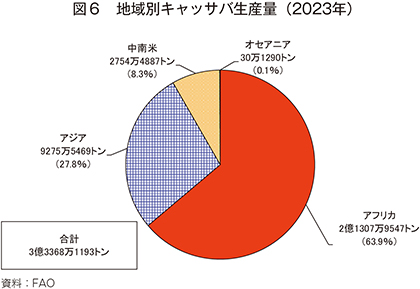

�@�^�C�ɂ�����L���b�T�o�́A�T�g�E�L�r����уR���Ɏ����ő������Y����Ă����v�_�Y���ł���A���Y�ʂ͐��E��3�ʁA�A�W�A�ő�1�ʂ��ւ�i�}7�j�B23�N�̐��Y�ʂ́A3061��6586�g���i�O�N�x��10.1�����j�ł���B�����ł͎�H�Ƃ��Ă̗��p�����A�`�b�v��y���b�g�Ȃǂ̈ꎟ���H�i��A�ł�G�^�m�[���Ȃǂ̍��t�����l���i���������ɗp�����Ă���B�L���b�T�o�̍������v�͋����ʂ�25�`30���ł��邽�߁A�c���70�����x���L���b�T�o���i�Ƃ��Ē����Ȃǂ̃A�W�A�𒆐S�ɐ��E�e���֗A�o����Ă���B

�@�^�C�ɂ�����L���b�T�o�́A�T�g�E�L�r����уR���Ɏ����ő������Y����Ă����v�_�Y���ł���A���Y�ʂ͐��E��3�ʁA�A�W�A�ő�1�ʂ��ւ�i�}7�j�B23�N�̐��Y�ʂ́A3061��6586�g���i�O�N�x��10.1�����j�ł���B�����ł͎�H�Ƃ��Ă̗��p�����A�`�b�v��y���b�g�Ȃǂ̈ꎟ���H�i��A�ł�G�^�m�[���Ȃǂ̍��t�����l���i���������ɗp�����Ă���B�L���b�T�o�̍������v�͋����ʂ�25�`30���ł��邽�߁A�c���70�����x���L���b�T�o���i�Ƃ��Ē����Ȃǂ̃A�W�A�𒆐S�ɐ��E�e���֗A�o����Ă���B

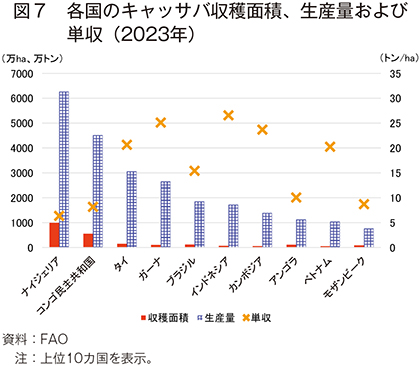

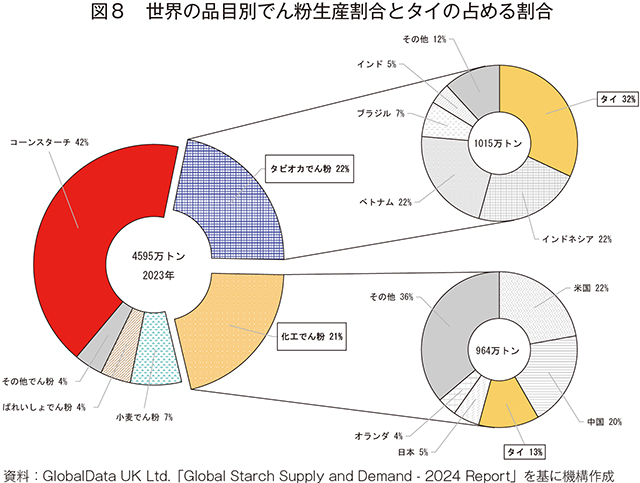

2�@���E�̃^�s�I�J�łY�Ƃɂ�����^�C�̈ʒu�t��

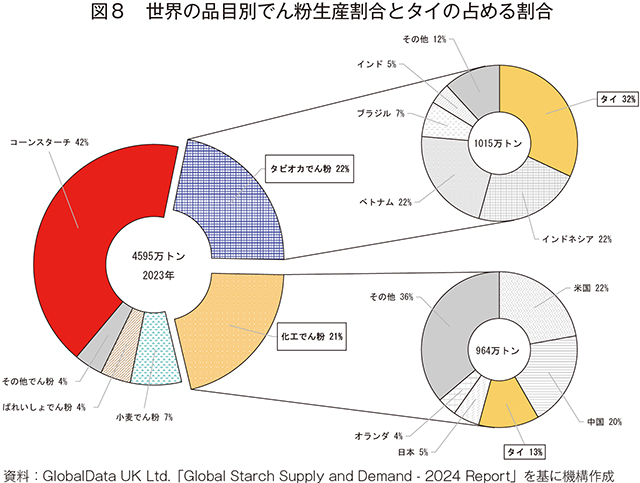

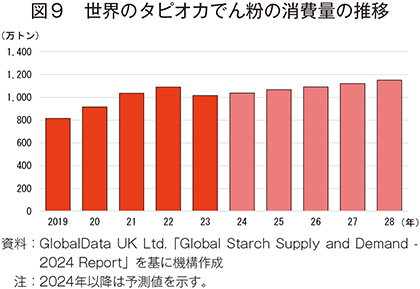

�@�p���̒�����Ђł���GlobalData UK Ltd.�ɂ��ƁA2023�N�ɐ��E�Ő��Y���ꂽ�ł�4595���g���ł���A���̂����R�[���X�^�[�`��4�����A�^�s�I�J�ł���щ��H�ł����ꂼ��2�������߁A�������3�i�ڂőS�̂�9����ƂȂ��Ă���i�}8�j�B�^�C�̃^�s�I�J�ł́A���E�̐��Y�ʁi1015���g���j��3�������ߐ��E��1�ʂł���A���H�ł̐��Y�ʂ́A���������Y�ʁi964���g���j��1�������ߓ���3�ʂł���B���E�̃^�s�I�J�ł̏���ʂ͑�����������Ă���A28�N�ɂ�1150���g���������܂�Ă���i�}9�j�B�^�C�Y�^�s�I�J�ł̑唼�͗A�o�Ɍ������邱�Ƃ���A������^�C�̃^�s�I�J�ł��Y�̓��������E�̂ł����ɗ^����e���͑傫���Ɨ\�z�����B

3�@�^�C�̃L���b�T�o���Y����

�i1�j��Y�n

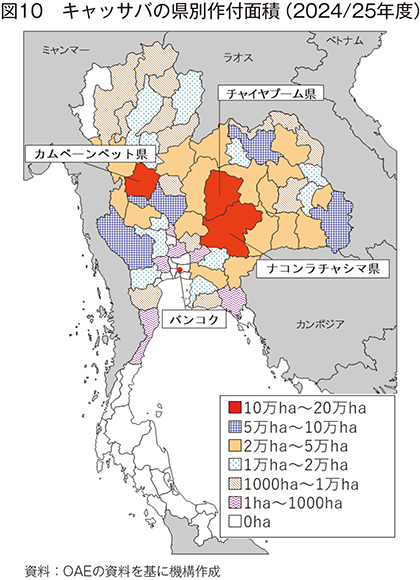

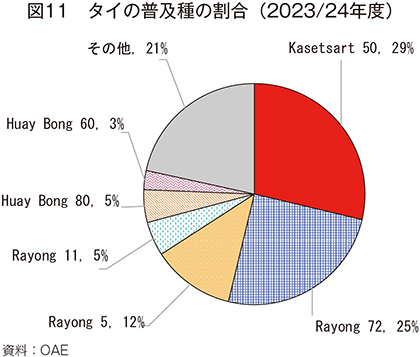

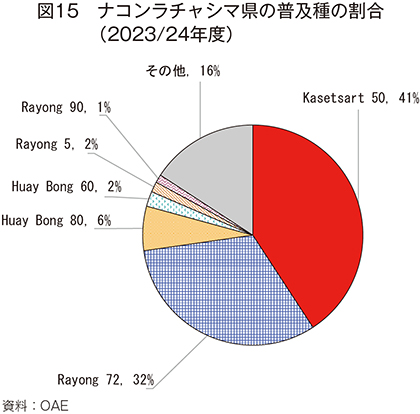

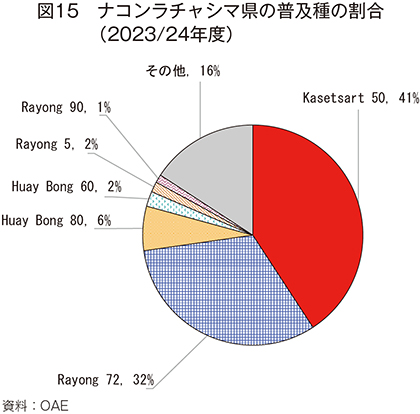

�@�^�C�ő�̃L���b�T�o�Y�n�́A���k���̃i�R�����`���V�}���ł���i�}10�j�B�^�C�_�Ƌ����g���Ȕ_�ƌo�ϋǁiOAE�j�ɂ��ƁA2024/25�N�x�i10���`��9���j�̃L���b�T�o��t�ʐς́A�����������S�̂�12.4���ɓ�����18��4879�w�N�^�[���i�O�N�x��0.2�����j�A�����ŗאڂ���`���C���v�[��������9.0����13��4139�w�N�^�[���i��4.7�����j�A�J���y�[���y�b�g������7.2����10��7264�w�N�^�[���i��3.5�����j�ł������B��t���i��͎�ɐ��Y�҂��I�肵�Ă���A�uKasetsart 50�v�ƁuRayong 72�v�ƂőS�̂�5���ȏ���߂Ă���i�}11�j�B�i��̑I��ł́A�P�����ł��d������Ă��邪�A�ߔN�͕a���Q�ւ̒�R�����I��̔��f�ޗ��ƂȂ��Ă���B

�i2�j�^�C�̋ߔN�̐��Y����

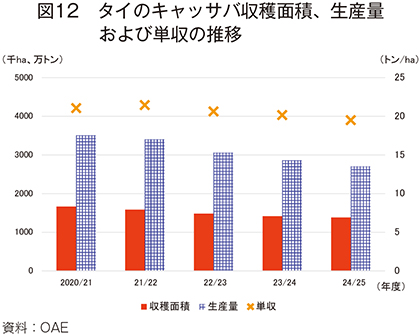

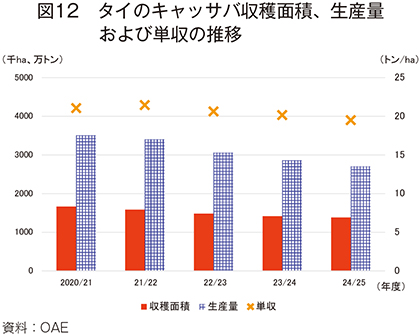

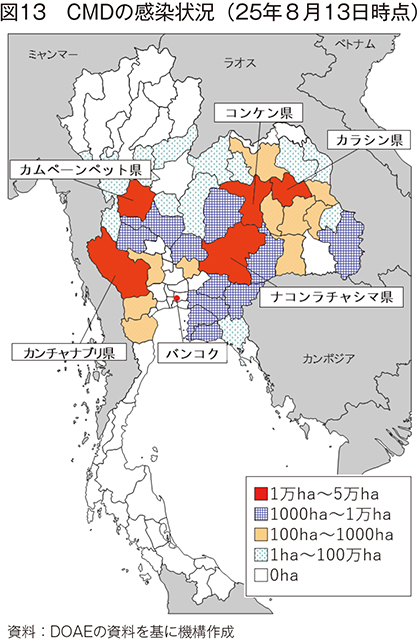

�@2020/21�N�x�̃^�C�̃L���b�T�o���Y�ʂ́A�L���b�T�o���i�̍ő�̗A�o��ł��钆���ł̎��v�������A�T�g�E�L�r�⎔���p�g�E�����R�V����̓]�삪�����������ƂŁA3509��4000�g���ƂȂ����i�}12�j�B21/22�N�x�̓L���b�T�o�̐���ɓK�����C������ɂ�萶�Y�ʂ͈���I�ɐ��ڂ������A22/23�N�x�͓V��s���ɂ���c�ւ̔�Q��A�a�Q��}���Q���̕��z�g��ɂ��a�Q�̂܂̉e���ɂ��A3061��7000�g���i�O�N�x��10.1�����j�ƑO�N�x���炩�Ȃ�̒��x���������B23/24�N�x�͑O�N�x�̐��Y�ʌ��̉e�����c�s���������A�V��s����CMD�̔�Q�����������ߐ��Y�ʂ͌��������B���߂�24/25�N�x�͎�v�A�o��ł��钆���s��ł̎��v�ቺ�ɂ�������i�̉�����A�p������CMD��Q�ւ̌��O����A��t�ʐς̌����⋣���앨�ւ̓]���}�鐶�Y�҂̑������\�z����Ă���B���̌��ʁA���N�x�̎��n�ʐς�138��6400�w�N�^�[���i��2.4�����j�A���Y�ʂ�2706��4000�g���i��5.4�����j�ƁA��������O�N�x�������Ɨ\������Ă���B�_�Ƌ����g���Ȕ_�ƕ��y�ǁiDOAE�j�ɂ��ƁA25�N8�����_�ŁACMD��Q��38����15��9695�w�N�^�[���ɋy�ԁi�}13�j�B����́A24/25�N�x�̎��n�\���ʐς̖�10���ɓ�����K�͂ł��邪�A��Q���s���@�ւɕ��Ȃ����Y�҂��������邽�߁A���ۂ̔�Q�͓��v��̐��l�ȏ�ɑ傫���ƍl�����Ă���B

�i3�j�i�R�����`���V�}��

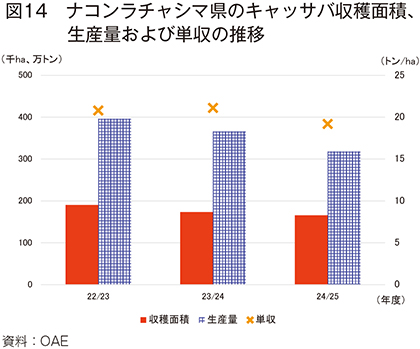

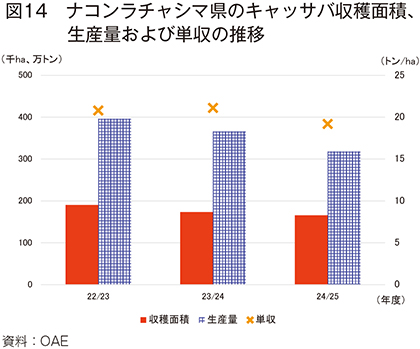

�@�^�C�ő�̃L���b�T�o���Y�n�ł���i�R�����`���V�}����2024/25�N�x�̎��n�ʐς�18��4879�w�N�^�[���i�O�N�x��0.2�����j�ł���A���Y�ʂ�318��1031�g���i��13.1�����j�Ɨ\������Ă���i�}14�j�B�����ł̓^�C�S���Ɠ��l�ɁuKasetsart 50�v��uRayong 72�v���嗬�ƂȂ��Ă��邪�A�S���Ɣ�r���Ă��̊����͍����A��2�i��őS�̂�7���ȏ���߂Ă���i�}15�j�BCMD��Q��25�N8�����_��4��2306�w�N�^�[���ƁACMD�������m�F����Ă���38���ōő�ƂȂ��Ă���B

�@�����ɂ�32�̌S������A���̈�ł���_�[���N���g�b�g�S�ł́A���S����10�O���[�v���x�̐��Y�҃O���[�v���`������Ă���B���S�̔_�ƕ��y�������ɂ��ƁA�e���Y�҃O���[�v�ɂ͂܂Ƃߖ�������A�ψ���`������Ă���B�܂��A�O���[�v���ɂ͕c���Y��C����鐶�Y�҂�����A���̖��͕c�̐��Y�\�͂ƈ��S���̔��ʂɗD��鐶�Y�҂��S���Ă���B

�@�܂��A���Y�҂͏ɉ����Ĕ_�Y���i�R���A�L���b�T�o�A�T�g�E�L�r�A�g�E�����R�V�j��ς��邪�A�S���ł̓R���̐��Y�ʂ��ł������Ƃ����B�����y�������ɂ��ƁA�L���b�T�o���承�i�̉����ɂ��A�S���ł̓T�g�E�L�r�ւ̓]�삪�����Ă���ɂ���B���̂悤�Ȓ��A����ł͂��Đ��Y�ҕ��y���̂��߂Ɏ��{���ꂽ�����⏞���x�i��1�j�̍ĊJ��]�ސ�������BCMD�ɂ��ẮA�����g���h�~���邽�߂̎w���⒍�ӊ��N�����{���Ă���i�ʐ^1�j�B����3�`4�J���ȍ~�ł�CMD�����́A��r�I��Q�͏��Ȃ��čςނ��A����܂łɊ������Ă��܂����ꍇ�̔�Q�͑傫���Ƃ��Ă���B�ȑO�͊���������������A���Y�҂ɂ͔p�����Ă��炢�A����Ɋ�Â��⏞����n���Ă������A���݂͂��̐��x���Ȃ��ł���B�����y�������͐��Y�҂ɑ��A���ʂ������炩����������̂́ACMD�ւ̊����Ⴂ�i�����t������悤�w�����Ă��邪�A�ˑR�Ƃ��Đ��Y�҂̊Ԃł͎��ʂ̑����i��ɍ������l�C������B

�@�i��1�j��v5�_�Y���i�R���A�A�u�����V�A�V�R�S���A�L���b�T�o�A�����p�g�E�����R�V�j�̎s�ꉿ�i���ۏ؉��i����������ꍇ�ɁA���{�����z����⏞���鐧�x�B2019/20�N�x������{���ꂽ���A23�N9���̐��������@�ɔp�~���ꂽ�B

�@�����ɂ�32�̌S������A���̈�ł���_�[���N���g�b�g�S�ł́A���S����10�O���[�v���x�̐��Y�҃O���[�v���`������Ă���B���S�̔_�ƕ��y�������ɂ��ƁA�e���Y�҃O���[�v�ɂ͂܂Ƃߖ�������A�ψ���`������Ă���B�܂��A�O���[�v���ɂ͕c���Y��C����鐶�Y�҂�����A���̖��͕c�̐��Y�\�͂ƈ��S���̔��ʂɗD��鐶�Y�҂��S���Ă���B

�@�܂��A���Y�҂͏ɉ����Ĕ_�Y���i�R���A�L���b�T�o�A�T�g�E�L�r�A�g�E�����R�V�j��ς��邪�A�S���ł̓R���̐��Y�ʂ��ł������Ƃ����B�����y�������ɂ��ƁA�L���b�T�o���承�i�̉����ɂ��A�S���ł̓T�g�E�L�r�ւ̓]�삪�����Ă���ɂ���B���̂悤�Ȓ��A����ł͂��Đ��Y�ҕ��y���̂��߂Ɏ��{���ꂽ�����⏞���x�i��1�j�̍ĊJ��]�ސ�������BCMD�ɂ��ẮA�����g���h�~���邽�߂̎w���⒍�ӊ��N�����{���Ă���i�ʐ^1�j�B����3�`4�J���ȍ~�ł�CMD�����́A��r�I��Q�͏��Ȃ��čςނ��A����܂łɊ������Ă��܂����ꍇ�̔�Q�͑傫���Ƃ��Ă���B�ȑO�͊���������������A���Y�҂ɂ͔p�����Ă��炢�A����Ɋ�Â��⏞����n���Ă������A���݂͂��̐��x���Ȃ��ł���B�����y�������͐��Y�҂ɑ��A���ʂ������炩����������̂́ACMD�ւ̊����Ⴂ�i�����t������悤�w�����Ă��邪�A�ˑR�Ƃ��Đ��Y�҂̊Ԃł͎��ʂ̑����i��ɍ������l�C������B

�@�i��1�j��v5�_�Y���i�R���A�A�u�����V�A�V�R�S���A�L���b�T�o�A�����p�g�E�����R�V�j�̎s�ꉿ�i���ۏ؉��i����������ꍇ�ɁA���{�����z����⏞���鐧�x�B2019/20�N�x������{���ꂽ���A23�N9���̐��������@�ɔp�~���ꂽ�B

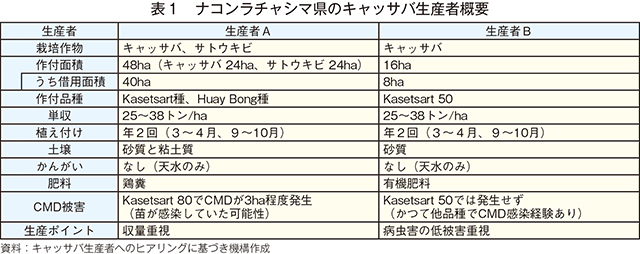

�@�����̃L���b�T�o���Y�ҁiA���AB���j�ɒ��߂̍�t�����Ƃ���A25�N6�����_��A���̓L���b�T�o�ƃT�g�E�L�r�����ꂼ��24�w�N�^�[������t�����A���ϓI�ȃL���b�T�o�̒P����1�w�N�^�[��������25�`38�g���ł������AB���̓L���b�T�o�݂̂�16�w�N�^�[����t�����Ă���A�P����A���Ɠ��l�ł���i�\1�j�B���҂͓V���y��A�L���b�T�o�̏�Ԃ����Ȃ���A�o������ɔ_�Y���Y�����v�𗧂ĂĂ���A���n�����L���b�T�o�́A�ߗׂ̃^�s�I�J�łH��ł���Ratchasima Green Starch Co., Ltd�i�ȉ��uRGS�Ёv�Ƃ����j�ɏo�ׂ��Ă���BRGS�Ђ͎��̗ǂ��������B�̂��߂ɁA��������ߗׂ̐��Y�҂ւ̉c�_�w����������ɗ͂𒍂��ł���B���Ђ́ACMD�ɔ�r�I��R��������uKasetsart 50�v�̍�t���𐄏����Ă���A���i��݂̂���t������B�����ޏ��ł́ACMD�̔�Q�͐����Ă��Ȃ��BB���͂��đ��i���CMD�̔�Q�����o��������A�������ʂ��������Ă�CMD�Ɋ������Ȃ��i��̐��Y��]��ł���B����A���ʏd����A���́A�uKasetsart 50�v�̑��ɁuKasetsart 80�v����t�������Ƃ���A��ҕi��̕ޏ��3�w�N�^�[���ق�CMD�̔�Q���������B�uKasetsart 80�v�́uKasetsart 50�v�Ɣ�r����ƁA���ʂ͑�����CMD�ւ̊�����������������BA���͎��ӕޏ��CMD�̔�Q���������Ă��Ȃ����Ƃ���A�c���������Ă����\��������Ɛ������Ă���A����́uKasetsart 50�v����t���������ł���Ƃ��Ă���B

�R�����@�Ö���Ƌꖡ���@�L���b�T�o�́A�Ö���Ƌꖡ���2��ɕ�������B�ǂ�����l�̂ɗL�Q�ȃV�A�����������ܗL���邪�A�Ö���̓Ő��͒Ⴂ���߁A�H�p�Ƃ��ė��p�ł���B�^�C�̐H�����͂킪���Ɠ��l�A�R������H�Ƃ��邽�߁A�Ö���َ͉q�Ȃǂ̗��p�Ɍ��肳���B����A�ꖡ��͓Ő������������ʂ͑����A�łȂǂ̍��t�����l���i�̌����ƂȂ邱�Ƃ���A�����ł͊Ö�������ꖡ��̕����������Y����Ă���B�o���R�N�ɗאڂ���p�g�D���^�[�j�[���ɂ���^�C�ő�̉����s��i�^���[�g�^�C�j�ŊÖ����̔�����Ǝ҂ɂ��ƁA�o���R�N�ߍx�ł͏��K�͂Ȃ���Ö��킪���Y����Ă���A��ɉَq�Ȃljƒ�p�ɗ��p����Ă���i�R�����|�ʐ^1�j�B�^�C�ō͔|�����Ö���́A��ɁuHanatee�v�A�uPirun 2�v����сuRayong 2�v��3�i��ł���A���Ǝ҂̓p�g�D���^�[�j�[����32�w�N�^�[���̕ޏ�ŁuHanatee�v�Y����ق��A�ߗׂ̐��Y�҂��甃�������s���Ă���B���i��́A�uHanatee�v��5���Ԃ��Ӗ�����^�C��ł���ʂ�A�Z���ԂŒ������邱�Ƃ��ł���i��ł���A�ق�ق�Ƃ����H���������ł���B�^�C�ł́A�`���I�ɊÎςȂljَq�̍ޗ��Ƃ��Đe���܂�Ă���B���Ǝ҂��̔����铯�i��̔̔����i�́A1�L���O����������18�o�[�c�i83�~�j�ƁA�łH��Ŕ��������ꖡ���10�{�ȏ�ƂȂ��Ă���B�܂��A���s��ł́A���ۂɃL���b�T�o�َ̉q��^�s�I�J�ł��w�����邱�Ƃ��ł���i�R�����|�ʐ^2�j�B  |

4�@CMD��R���i��iITTHI�V���[�Y�j�̊J��

�@CMD�́A�E�C���X�����ɂ��L���b�T�o�̗t�ɉ���������������a�C�ł���A�������@�\���ቺ���A�͎����邱�Ƃ�����i�ʐ^2�j�B���ɐ��珉���̊����͉e�����傫���Ƃ���A���ʂ͕���30�`40���������A�łܗL���͊������Ă��Ȃ��L���b�T�o�Ɣ�r���ĕ���3�`4����������BCMD�́A�R�i�W���~�ɂ��E�C���X�̔}��⊴���c�̐A���t���Ŕ�Q���L����Ƃ���A�^�C�E�^�s�I�J�f�Ջ���iTTTA�j�ɂ��ƁA1894�N�ɃA�t���J�����ŏ��߂Ċm�F����Ĉȗ��A����A�W�A�ł�2016�N�ɃJ���{�W�A�A17�N�Ƀx�g�i���A������18�N�Ƀ^�C�ŏ��߂Ċ������m�F���ꂽ�B

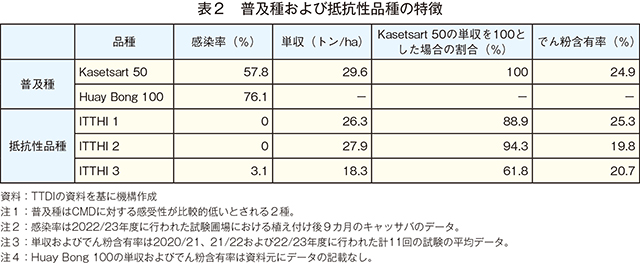

�@�^�C��CMD�́A18�N�ȍ~�A���ۖf�ʂ◷�s�Ȃǂɂ��o�����҂̑����ɔ����a�Q���̐N���������������ŁACMD��Q�ւ̕s�\���ȑΉ��⌤�������̕s���ɂ�莖�Ԃ����������ƍl������B�S���ɔ�Q���L����������Ƃ��āA�ő�Y�n�ł���i�R�����`���V�}���ł�CMD�E�C���X�����c�Ǘ��s�����l�����Ă���BCMD�Ȃǂ̃E�C���X�����c�͗��ʋ֎~�̋K�����������ɂ�������炸�A�c�s�����������ہA������CMD�E�C���X�����c���S���ɗ��ʂ��}���ɔ�Q���L�������B�R�����r�A�����_�Ƃ��鍑�۔M�є_�ƃZ���^�[�iCIAT�j�̋��͂ɂ��A�^�C�̕��y��ɑ���CMD�E�C���X�̊����������ꂽ�B���̌��ʁA�������ōL�����y����uKasetsart 50�v�Ȃǂ������̕��y��́A��r�ICMD�E�C���X�ɑ��銴���Ⴂ���Ƃ����������B��Q�g����ɘa���邽�߁A�����ł͂���犴�̒Ⴂ�i����͔|����悤���Y�҂ɏ��サ�����A�����x�̊����͌����邽�߁A���ʂ͌���I�ł���B�܂��A�E�C���X��}���R�i�W���~�́A��܂��g�p���Ă�60�`70�����x�����h�����邱�Ƃ��ł��Ȃ�����A�}���ɖ�ܒ�R�����l�����邽�߁A����͌����I�łȂ��B�����ŃA�t���J��C���h�ł̎��Ⴉ��ACMD�̔�Q�ጸ�ɍł���p�Ό��ʂ̍������@�Ƃ��Ēm���Ă����R���i��̓��������߂�ꂽ�B���łɌ������s���Ă���CIAT��i�C�W�F���A�����_�Ƃ��鍑�۔M�є_�ƌ������iIITA�j�ł́A�łܗL�ʂ̒Ⴂ��H�����̕i�킪�ΏۂƂȂ��Ă������߁A���ʂ������A�łܗL�ʂ̍����i�킪���߂���^�C�ł́A�Ǝ��ɒ�R���i����J������K�v���������B���̂��߁A�^�C�E�^�s�I�J�J���@�\�iTTDI�j�́A�����J�Z�T�[�g��w�Ƌ��͂��A18�N��IITA�̎x���̂��ƒ�R���i���A�����A23�N�Ƀ^�C�̋C��ɓK����ITTHI�V���[�Y3�i��iITTHI1�AITTHI2�AITTHI3�j���J�������i�\2�j�BITTHI �V���[�Y�́A����������y��Ɣ�r���Ċ��������Ⴂ���Ƃ���������Ŋm�F���ꂽ�BITTHI�V���[�Y�̉ۑ�Ƃ��āA���ʂ����y����Ⴂ���Ƃ��������A���ʑ��̌������i�߂��Ă���B�܂��A���y��̂�����r�ICMD�ɋ����uKasetsart 50�v�̂悤�ȕi��́ACMD�Ɋ������Ă�ITTHI�V���[�Y�Ɠ����ȏ�̎��ʂ������߂�ꍇ������AITTHI�V���[�Y�͎��ʂ��d�����鐶�Y�҂ɂ͖��͓I�łȂ��Ƃ����ۑ������BTTDI��CMD�ɂ���Q���[���Ȓn��ł́A�����̒�R���i������邱�Ƃ𐄏����Ă���A24�N�ɂ͎��ӂ̍H���Y�҂�100���{�̕c����Ă���B�܂��A25�N�ɂ̓^�C�E�^�s�I�J�ł���iTTSA�j��ʂ���72���{�̕c������ɉ�������łH��ɒ���Ă���A��R���i��̂���Ȃ镁�y�g��̂��߁A26�N�ɂ�200���{�������\��ł���B�O�q�����i�R�����`���V�}����A����B����24�N��ITTHI�V���[�Y������Ă���A����̕c�p�ɏ��K�͂Ȃ��琶�Y�����Ă���BA����CMD�ւ̊������X�N�����Ȃ�ITTHI�V���[�Y�ɗ����͂�����̂́A���ʂ̑�������uKasetsart

50�v�̕������͓I�ł���Ƃ������AB���͎��ʂ��������Ă������͖]��ł��Ȃ����Ƃ���A����ITTHI�V���[�Y�𑝂₵�Ă��������Ƃ��Ă���A���Y�҂ɂ���čl�������قȂ�l�q�������������B�S���ɒ�R���i��y���邽�߂ɂ͂���Ȃ�c�̑��Y���K�v�ł���A��q�̇]20�@��]80�@�ɂ��c�̑��Y���}���Ă���ق��ATTDI�╁�y�ǂɂ��H���Y�҂Ɍ�������R���i��Ɋւ���u���Ȃǂ�����I�Ɏ��{����Ă���B

50�v�̕������͓I�ł���Ƃ������AB���͎��ʂ��������Ă������͖]��ł��Ȃ����Ƃ���A����ITTHI�V���[�Y�𑝂₵�Ă��������Ƃ��Ă���A���Y�҂ɂ���čl�������قȂ�l�q�������������B�S���ɒ�R���i��y���邽�߂ɂ͂���Ȃ�c�̑��Y���K�v�ł���A��q�̇]20�@��]80�@�ɂ��c�̑��Y���}���Ă���ق��ATTDI�╁�y�ǂɂ��H���Y�҂Ɍ�������R���i��Ɋւ���u���Ȃǂ�����I�Ɏ��{����Ă���B

5�@�L���b�T�o�c�̑��Y���@�i�]20�@�Ƈ]80�@�j

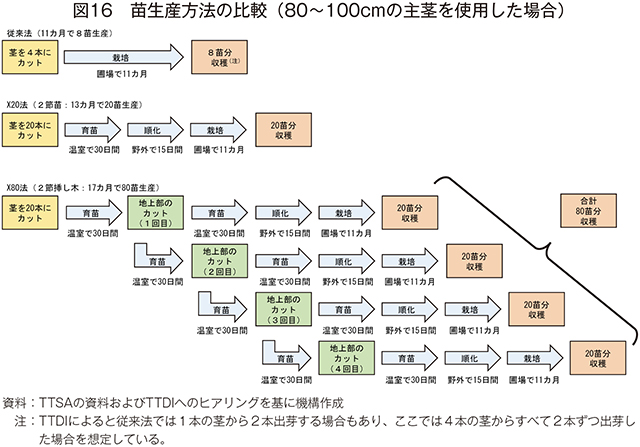

�@�����c�̈ړ��ɔ���CMD�������ɓ`�d���钆�ACMD�������̌��S�c���s�����Ă��邱�Ƃ���A�c�̑��Y���@�̓^�C�̃L���b�T�o���Y�ɂ����ďd�v�ۑ�̈�ƂȂ��Ă���B�܂��ACMD��R���i��̌����J����H���Y�Ҍ����̔z�z�p�c�̐��Y�ɑ��ẮA��x�ɑ�ʂ̕c���K�v�ƂȂ�B������TTDI�́A�L���b�T�o�c�̑�ʈ�c�Z�p�ł���X20�@�����X80�@���J�������B

�@�]���@�ł͎}�𗎂Ƃ����L���b�T�o�̎�s�i80�`100�Z���`���[�g�����x�j��50�{���x�ɑ��˂����̂���A�ɒ��������A����I�ɂ����Ȃ���y��̏�ŕۊǂ���i�ʐ^3�j�B�A���t�������ɂ����̎�s��5�`7�̐߂��܂܂��悤20�`25�Z���`���[�g�����x�ɍْf���邱�Ƃŕc��B�c�͒��ڕޏ�ɒ�A����A1�T�Ԓ��x�ŏo�肨��є������邪�A���̕��@�œ�����c�p�̌s�͎�s1�{������4�`5�{�ł���B

�@�]���@�ł͎}�𗎂Ƃ����L���b�T�o�̎�s�i80�`100�Z���`���[�g�����x�j��50�{���x�ɑ��˂����̂���A�ɒ��������A����I�ɂ����Ȃ���y��̏�ŕۊǂ���i�ʐ^3�j�B�A���t�������ɂ����̎�s��5�`7�̐߂��܂܂��悤20�`25�Z���`���[�g�����x�ɍْf���邱�Ƃŕc��B�c�͒��ڕޏ�ɒ�A����A1�T�Ԓ��x�ŏo�肨��є������邪�A���̕��@�œ�����c�p�̌s�͎�s1�{������4�`5�{�ł���B

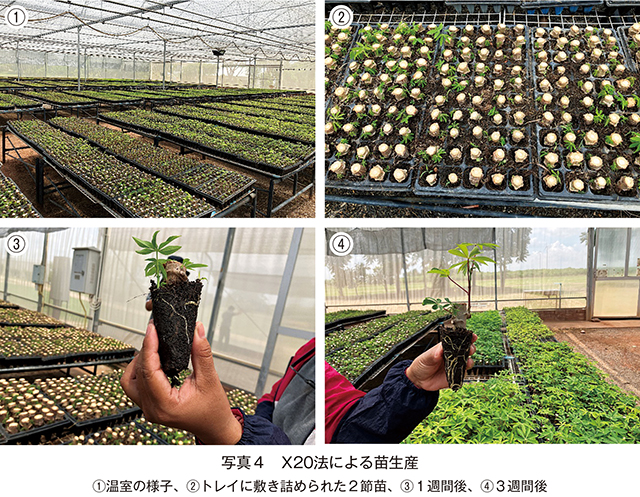

�@�]20�@�́A��s1�{���瓾����c��20�{�ɑ��Y����Z�p�ł���i�}16�j�B2�߂��܂܂��悤�ׂ����ْf�����s���܂�10�����x�Z�Ђ��A�����������̂��A50���i5×10�j�̃Z���g���C�ɑ}���Ă����i�ʐ^4�j�B�Z���g���C�̔|�y�́A���݊k�A�R�R�i�b�c�@�ہA�t�B���^�[�P�[�L�i��2�j��1�F1�F1�̔䗦�ō����������̂���������Ă���B�Z���g���C�͕a���Q�h�~�̂��߉������Ɉړ����A�����������{�����1�T�Ԓ��x�ŏo�肨��є������A1�J����ɂ͍����\���ɐ�������B���̌�A��O��15���Ԃ̏���������������A�ޏ�ɒ�A�����B�����@��1�J����20�{�̕c�������邱�Ƃ���A�]���@�Ɣ�r���ĕc���Y�̌���������I�Ɍ��シ��B

�@�i��2�j�������Y���ŃT�g�E�L�r�̍��`����߂�����Ɏc�钾�a���BTTDI�̂���i�R�����`���V�}���ł̓T�g�E�L�r���Y������ł���A�����H����_�݂���B

�@�i��2�j�������Y���ŃT�g�E�L�r�̍��`����߂�����Ɏc�钾�a���BTTDI�̂���i�R�����`���V�}���ł̓T�g�E�L�r���Y������ł���A�����H����_�݂���B

�@�����ŁA��s����ْf����2�ߕc���]���@�̂悤�ɒ��ڕޏ�ɐA���t����A���c���Y���œK���ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪�����邪�ATTDI�ɂ��ƁA2�ߕc�͏]���@�̕c�ɔ�ׂČs���Z�����Ƃ���A�c�Ɋ܂܂��{�������Ȃ��Ȃ�A���̌��ʁA�A���t����ɐ���s�ǂ�������Ƃ���Ă���B���̂��߁A�]20�@�ł͏�q�̃Z���g���C��c���K�{�ł��邱�Ƃɉ����A��A��͓_�H�����V�X�e���̓��������������B

�@�]80�@�͇]20�@�����p�����Z�p�ł���A�]20�@�Ő��Y�����c�̒n�㕔���J�b�g���A���̒n�㕔��ʂ̃Z���g���C�ɑ}�����Ĉ�c����B�J�b�g�����Ƃ��납��V���ɏo�肷��B�����4��J��Ԃ����ƂŁA20�{×4��80�{�̕c�������悭���Y���邱�Ƃ��ł���B

�@�]20�@��]80�@�́A���ނ̓����Y���@����r�I�ȈՂł���A�]���@�Ɣ�r���Ă��Z���Ԃł�葽���̕c�Y�ł��邱�Ƃ���A���Ɍ����I�ȕc�̑��Y���@�ł���B�܂��A�A���t���K���c�Y�ł��邱�Ƃ���ACMD�̊����g��ɂ��s�����錒�S�c�̐��Y���x����V�����Z�p�ł���ATTDI��_�ƕ��y�ǂ͓��@�ł̈�c���H���Y�҂ɐ������Ă���B

�@�]80�@�͇]20�@�����p�����Z�p�ł���A�]20�@�Ő��Y�����c�̒n�㕔���J�b�g���A���̒n�㕔��ʂ̃Z���g���C�ɑ}�����Ĉ�c����B�J�b�g�����Ƃ��납��V���ɏo�肷��B�����4��J��Ԃ����ƂŁA20�{×4��80�{�̕c�������悭���Y���邱�Ƃ��ł���B

�@�]20�@��]80�@�́A���ނ̓����Y���@����r�I�ȈՂł���A�]���@�Ɣ�r���Ă��Z���Ԃł�葽���̕c�Y�ł��邱�Ƃ���A���Ɍ����I�ȕc�̑��Y���@�ł���B�܂��A�A���t���K���c�Y�ł��邱�Ƃ���ACMD�̊����g��ɂ��s�����錒�S�c�̐��Y���x����V�����Z�p�ł���ATTDI��_�ƕ��y�ǂ͓��@�ł̈�c���H���Y�҂ɐ������Ă���B

������

�@CMD�̊����g��̓^�C�ł̃L���b�T�o���Y�ɑ���ȉe�����y�ڂ��A���݂����̔�Q�͑����Ă���B���̂悤�Ȓ��ACMD��R���i��̊J���Ƌ����́A���XCMD�̊����Ɨׂ荇�킹�ɂ��鐶�Y����Ɋ�]��^���A�^�C�̃L���b�T�o���Y���Ăь��コ����傫�Ȃ��������ɂȂ��Ă����Ƃ݂���B�������ACMD��R���i��̐��Y�����b�g�Ȃǐ��Y����Ɉ��̗����͓����Ă�����̂́A�L���b�T�o�̐��Y�R�X�g�̏㏸�⏊���⏞���x���Ȃ����ŁA�P�������y��Ɣ�r���ď��Ȃ����Ƃ́A����̉ۑ�Ƃ��Ďc���Ă���B���Y�҂̐��Y�ӗ~���h�����A���i��̕��y���������Ă������߂ɂ��A�����A�g�ł̎��g�݂����߂���B

�@�A�o�ˑ��^�̃L���b�T�o���Y�Ƃ��̑����𒆍��ւ̗A�o�Ɉˑ�����^�C�̃L���b�T�o�Y�ƂɂƂ��āA�ߔN�̒����̎��v�����͒Ɏ�ł�����̂́ACMD�ւ̑Ή����O���ɏ�邱�ƂŁA�L���b�T�o���Y�����肷��A�����͍�����L���b�T�o���i�̎�v�A�o���Ƃ��Ă��葱����ƍl������B

�@��ҁi2025�N11�����f�ڗ\��j�ł́A�����̃L���b�T�o�Ɋւ���f�Փ�����t�����l�̍������L�V�[�^�s�I�J�ł̊J���Ȃǂɂ��Ă��̏���A����̃L���b�T�o�Y�Ƃɂ��čl�@����B

�@�A�o�ˑ��^�̃L���b�T�o���Y�Ƃ��̑����𒆍��ւ̗A�o�Ɉˑ�����^�C�̃L���b�T�o�Y�ƂɂƂ��āA�ߔN�̒����̎��v�����͒Ɏ�ł�����̂́ACMD�ւ̑Ή����O���ɏ�邱�ƂŁA�L���b�T�o���Y�����肷��A�����͍�����L���b�T�o���i�̎�v�A�o���Ƃ��Ă��葱����ƍl������B

�@��ҁi2025�N11�����f�ڗ\��j�ł́A�����̃L���b�T�o�Ɋւ���f�Փ�����t�����l�̍������L�V�[�^�s�I�J�ł̊J���Ȃǂɂ��Ă��̏���A����̃L���b�T�o�Y�Ƃɂ��čl�@����B

���̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă�����̔��M��

�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j

Tel:03-3583-8678

�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j

Tel:03-3583-8678