ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 美味しさの鍵は飼料にあり

最終更新日:2025年11月5日

広報webマガジン「alic」2025年11月号

| 私たちが毎日口にしている美味しいお肉や牛乳、ヨーグルトなどの乳製品や卵。それら畜産物を作るためには、牛や豚や鶏といった家畜が元気で健康であることがとても大切です。その健康を支える鍵となるのが飼料です。 家畜に飼料をあげるとき、ただやみくもに食べさせればいいわけではありません。栄養のバランスが悪いと、すぐに体調を崩しかねませんし、また、どんなに栄養があっても、家畜が「美味しい」と感じなければ食べてくれないので体の成長も順調にいきません。 十分な栄養を持つ飼料を、いかに効率的に、健康的に与えるかは、綿密な計画と計算によってできています。 そんな美味しい畜産物の生産に欠かせない飼料のまめ知識をご紹介します。 |

なぜ飼料が大事なのか

家畜と人では食べ物に対する体のしくみが違います。特に牛の場合は、主に牧草など繊維質中心に炭水化物を取っています。人は、穀物などのでんぷん質から炭水化物を取っています。また、必要なタンパク質についても大きく異なります。ビタミンに至っては、人が食物から摂らなくてはいけないビタミンBやビタミンCを、牛は第1胃(牛には4つ胃があります。)の中の微生物が生合成してくれるので、食べ物から取る必要がないなど大きく違います。

飼料は、肉牛なら、体の大きさや肉質に関係してきますし、乳牛ならば、生乳の泌乳量と生乳取引で重要な指標の一つである乳脂肪分に関係してきます。いかに効率的に求める牛の体を作るか、そして、より品質を高めることができるか、飼料の給餌設計が鍵となります。

例えば、体重600kgの乳牛であれば、1日30kgほどの生乳を生産するために、サイレージや乾草などの粗飼料と穀物類などの濃厚飼料を組み合わせた飼料を、1日30kgくらい食べます。

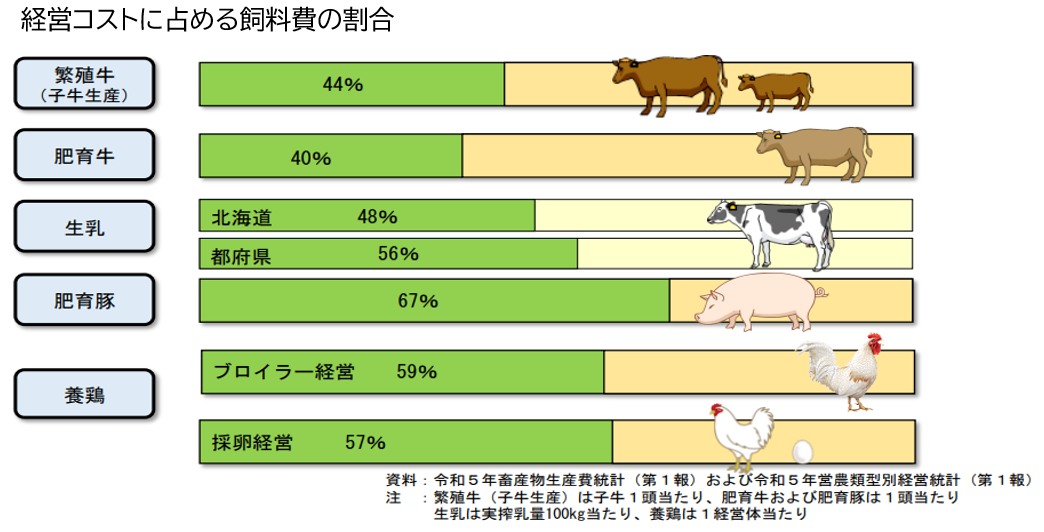

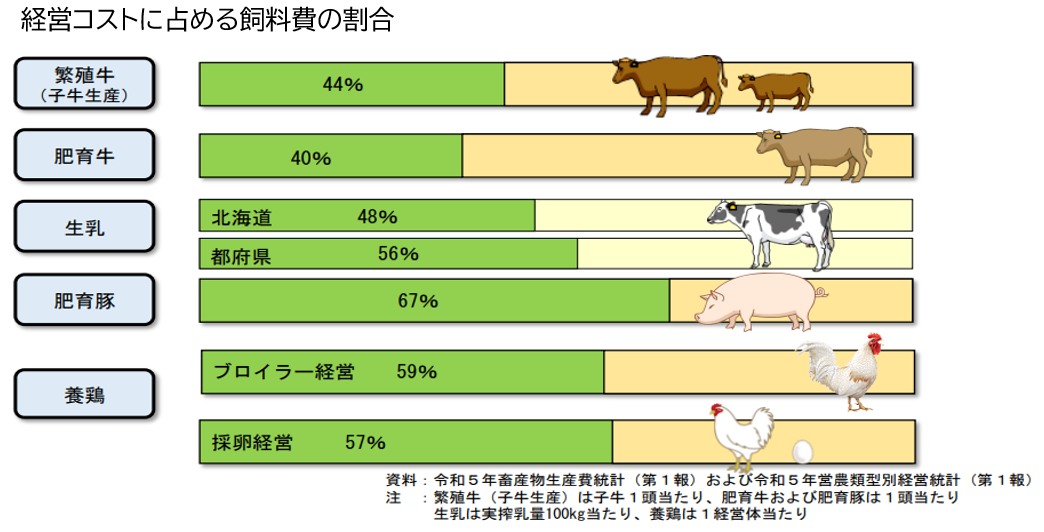

また、生乳を生産するための経営コストの中で、飼料費が占める割合は、北海道で48%、都府県では56%に上り、コストの中で一番かかる経費となっています。

目標とする体に、健康的かつ効率的に近づけることは、経営上とても重要なのです。

<資料:農林水産省「濃厚飼料をめぐる情勢(令和 7年 10月)」>

また、生乳を生産するための経営コストの中で、飼料費が占める割合は、北海道で48%、都府県では56%に上り、コストの中で一番かかる経費となっています。

目標とする体に、健康的かつ効率的に近づけることは、経営上とても重要なのです。

飼料の種類

飼料には、大きく分けて粗飼料と濃厚飼料の2種類があります。

粗飼料

粗飼料とは牧草など草主体で繊維質が多く含まれます。草は牛の本来の食べ物ですから、いわゆる主食となります。

粗飼料は、牛の消化機能を安定させるために必要な繊維質を大量に含みます。粗飼料の原料となる草はイネ科の植物が多いのですが、栄養価の高いマメ科の植物を用いることもあります。生のままで与えることもありますが、主には乾燥させたり(乾草)、乳酸発酵させたもの(サイレージ)を与えます。

イネ科の牧草には、チモシーやオーチャードグラスなどがあります。乾草は、第1胃や骨格の発達を促してくれます。マメ科のクローバーやアルファルファは、ほとんどを輸入に頼っていますが、一部の地域では、放牧をする牧場でイネ科の牧草と混ぜて植えらることがあります。

サイレージは、発酵によって乳酸、酢酸といった物質が発生し、腐敗菌やタンパク分解菌の活動を抑えるため、飼料の長期にわたる貯蔵が可能になります。また、発酵で生じた有機酸は、牛にとって重要な栄養源であり、食欲をそそる香りをたてるため、牛の食欲を増進させます。

粗飼料は、牛の消化機能を安定させるために必要な繊維質を大量に含みます。粗飼料の原料となる草はイネ科の植物が多いのですが、栄養価の高いマメ科の植物を用いることもあります。生のままで与えることもありますが、主には乾燥させたり(乾草)、乳酸発酵させたもの(サイレージ)を与えます。

イネ科の牧草には、チモシーやオーチャードグラスなどがあります。乾草は、第1胃や骨格の発達を促してくれます。マメ科のクローバーやアルファルファは、ほとんどを輸入に頼っていますが、一部の地域では、放牧をする牧場でイネ科の牧草と混ぜて植えらることがあります。

サイレージは、発酵によって乳酸、酢酸といった物質が発生し、腐敗菌やタンパク分解菌の活動を抑えるため、飼料の長期にわたる貯蔵が可能になります。また、発酵で生じた有機酸は、牛にとって重要な栄養源であり、食欲をそそる香りをたてるため、牛の食欲を増進させます。

濃厚飼料

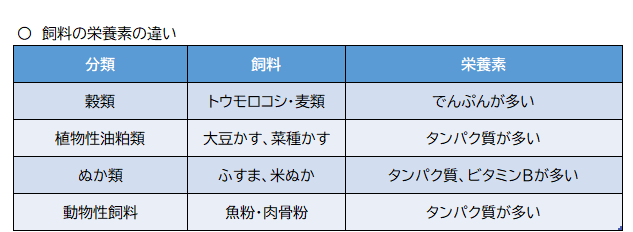

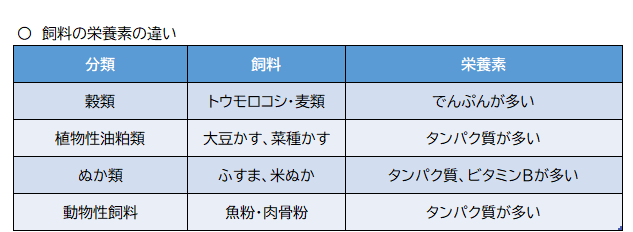

濃厚飼料は、繊維質中心の粗飼料に比べ、でんぷんやタンパク質の含有量が高い飼料です。濃厚飼料には、トウモロコシ、大豆、綿実、麦などがあります。また、数種類混合して販売することが多いことから配合飼料ともよばれます。

主に穀類、油かす、糠類などを原料としています。デントコーンと呼ばれるでんぷん質に富んだ飼料用トウモロコシ、大麦、綿実、小麦が代表的な穀類です。肉牛を育てる場合、どのような原料がどれくらいの割合で配合されているかによって、肉の味わいは大きく変わります。

脂肪の色や質も、飼料に影響されるところが大きく、大麦、えん麦などは良い脂肪をつくるものとして知られています。また、カロチン(黄色色素)が多く含まれる緑草やトウモロコシなどを多く与えると、黄色から褐色の脂肪になると言われています。

粗飼料が主食ならば、濃厚飼料はおかずのような存在です。栄養価が高いからといって、濃厚飼料ばかり与えてしまうと、栄養バランスを崩してしまいますので、牛の生育ステージに応じたバランスが重要です。

<画像提供:(協組)日本飼料工業会>

<資料:農林水産省>

主に穀類、油かす、糠類などを原料としています。デントコーンと呼ばれるでんぷん質に富んだ飼料用トウモロコシ、大麦、綿実、小麦が代表的な穀類です。肉牛を育てる場合、どのような原料がどれくらいの割合で配合されているかによって、肉の味わいは大きく変わります。

脂肪の色や質も、飼料に影響されるところが大きく、大麦、えん麦などは良い脂肪をつくるものとして知られています。また、カロチン(黄色色素)が多く含まれる緑草やトウモロコシなどを多く与えると、黄色から褐色の脂肪になると言われています。

粗飼料が主食ならば、濃厚飼料はおかずのような存在です。栄養価が高いからといって、濃厚飼料ばかり与えてしまうと、栄養バランスを崩してしまいますので、牛の生育ステージに応じたバランスが重要です。

餌の与え方

餌は、家畜の種類によって、また、生育ステージによって与え方が変わります。

例えば、乳牛の場合、搾乳中と乾乳中とで違います。また、搾乳中であっても、出産直後と、乾乳前では大きく変わってきます。粗飼料は、牛が生きていくための量が必要ですし、搾乳中は、牛乳を出した分を補うためより多くの栄養が必要となり、栄養価の高い濃厚飼料などが活用されます。

品種改良が進みたくさんの牛乳を出すようになった現在、1日当たりの泌乳量は子牛を産んでから1〜2カ月でピークに達し、それを補うため飼料の量や種類を調整していきます。しかし、乳牛の体調は一律ではないので、飼料の調整はなかなか難しく、必要とする餌を食べきれずに栄養不足で痩せてしまう牛もいるそうです。

また、泌乳量はピークを過ぎると、徐々に減少していきます。それに合わせて、餌も少なくしていかないと太ってしまいます。

この痩せたり、太ったりといった体の変化は、牛にとっては重大な病気を起こすもとになります。このため、泌乳量に合わせた適切な飼料を与えることが、農家にとって重要な仕事になっています。

例えば、乳牛の場合、搾乳中と乾乳中とで違います。また、搾乳中であっても、出産直後と、乾乳前では大きく変わってきます。粗飼料は、牛が生きていくための量が必要ですし、搾乳中は、牛乳を出した分を補うためより多くの栄養が必要となり、栄養価の高い濃厚飼料などが活用されます。

品種改良が進みたくさんの牛乳を出すようになった現在、1日当たりの泌乳量は子牛を産んでから1〜2カ月でピークに達し、それを補うため飼料の量や種類を調整していきます。しかし、乳牛の体調は一律ではないので、飼料の調整はなかなか難しく、必要とする餌を食べきれずに栄養不足で痩せてしまう牛もいるそうです。

また、泌乳量はピークを過ぎると、徐々に減少していきます。それに合わせて、餌も少なくしていかないと太ってしまいます。

この痩せたり、太ったりといった体の変化は、牛にとっては重大な病気を起こすもとになります。このため、泌乳量に合わせた適切な飼料を与えることが、農家にとって重要な仕事になっています。

牛を例にとって、家畜の飼料についてご紹介しました。美味しく、そして安全な国産の肉や牛乳・乳製品を作るには、さまざまな技術、研究、そして、畜産農家の実践が必要です。ぜひお肉ができるまで、牛乳ができるまでなど生産現場を知って頂き、国産の畜産物応援団となっていただけると嬉しく思います。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196