ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 養豚農業の振興に関する基本方針について

農林水産省 畜産局企画課 課長補佐 竹本 賢一

【要約】

「養豚農業の振興に関する基本方針」(以下「基本方針」という)は、養豚農業振興法に基づき農林水産大臣が定めることとしており、平成27年3月に策定・公表された。

基本方針については、「食料・農業・農村基本計画」や「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」のように、おおむね5年ごとといった具体的な見直し時期は規定されていないものの、前回の策定から約10年が経過し、その間、豚の伝染性疾病の国内外における発生や、配合飼料価格の高騰による生産コストの上昇等、養豚農業をめぐる情勢が大きく変化していることから、今般、生産者団体をはじめ、様々な分野で養豚農業に関わる方々からご意見を聴取し、初めての見直しを行った。

本稿では、新たに追加されるものなど、ポイントとなる取り組みを中心にご紹介したい。

1 基本方針の概要

(1)養豚農業の振興の意義および基本的な方向

基本方針に定める事項は、養豚農業基本法(平成26年法律第101号)第3条第2項に以下の7項目が規定されている。

1 養豚農業の振興の意義及び基本的な方向に関する事項

2 養豚農家の経営の安定に関する事項

3 国内由来飼料の利用の増進に関する事項

4 豚の飼養に係る衛生管理(以下「飼養衛生管理」という。)の高度化に関する事項

5 豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩

和に関する事項

和に関する事項

6 安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大に関する事項

7 その他養豚農業の振興に関し必要な事項

まず、1の「養豚農業の振興の意義」においては、豚肉は良質なたんぱく質の供給源として国民生活に不可欠であること、養豚農業は地域経済の発展と雇用の維持に貢献していること、耕畜連携やエコフィードの活用等を通じた循環型社会の形成に寄与していること等を記載している(図1)。

また、課題としては、飼料費に加えて設備投資や獣医療費等の経費も高い水準にあり経営環境が厳しさを増していること、国内での豚熱(CSF)の発生拡大やアフリカ豚熱(ASF)の侵入リスクの高まり、生産性を大きく低下させる要因となる豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)等の慢性疾病への対策のためのバイオセキュリティの強化の必要性、さらには、持続可能性に配慮した畜産物生産といった新たな観点で、環境負荷低減やアニマルウェルフェア、薬剤耐性菌等への対応が求められてきているなど、前回の基本方針策定後からの情勢変化に伴い生じた課題を新たに記載している。

こうした課題への対応として、生産コストの低減や国内由来飼料の利用、排せつ物処理の高度化、伝染性疾病の侵入・まん延防止、ブランド化による販売力の強化等の基本的な方向を示した。具体的な取り組み等の内容については2以降の各項目で示しているが、複数の項目に共通する取り組みも多いことから、次項以降で、今回の基本方針で新たに追加された取り組みの内容を中心に紹介する。

(2)経営分析の活用

経営の安定のためには、生産コストの低減と生産性の向上が重要であり、それぞれの経営にとって何が必要かを把握した上で、合理的な経営判断ができる経営管理能力を高めていく必要がある。

そのためには、ベンチマーキング等の経営診断の活用や、養豚の経営指導に関する知見を有する農場管理獣医師や経営アドバイザー等による外部評価の導入により、各農家の経営内容を客観的に評価し、改善点を見出すことが有効となる。

ベンチマーキングは、自農場の生産成績や財務成績について、自農場内での比較や経年変化の把握を行うとともに、ベンチマークに参加している他の農場と比較することで、全国の養豚農場の中での自農場の現在地を「見える化」することが可能となる。

養豚を対象とするベンチマークは、一般社団法人日本養豚開業獣医師協会(JASV)やJA、飼料メーカーなどで実施されており、一般社団法人日本養豚協会(JPPA)の調査によると、ベンチマークに加入している養豚農場は全国で約3割であるが、母豚頭数規模が大きい経営体ほど加入率が高くなる傾向がみられる(表)。

また、JASVが2022年に実施したベンチマークの解析結果によると、ベンチマーク加入者上位25%層と農林水産省が公表している「肥育豚生産費」の1母豚当たり年間出荷頭数には8頭の差が生じている。

この差は、例えば母豚300頭規模の経営において、1頭当たりの販売額を仮に4万5000円とした場合、単純計算ではあるが、年間の売上額に約1億円の差が生じることになることから、このような「見える化」の取り組みの重要性を再確認することができる。

なお、ベンチマーク結果の分析と改善方策を講じるに当たっては、農場管理獣医師や経営アドバイザー等の専門家と相談しながら進めていくことが、より効果的である。

(3)飼養衛生管理の高度化

高度な衛生管理により疾病をコントロールすることは、結果的に生産性が向上し、収益性の向上につながるという観点からも重要であり、前回の基本方針でも、オールイン・オールアウト方式やマルチサイト方式の導入が推奨されてきた。

マルチサイト方式は、繁殖・肥育といった豚の成長過程に応じて農場を地域的に分散させる方式であり、繁殖サイドにおいてより厳重な防疫・衛生管理を集中して行うとともに、肥育サイドは疾病リスクの管理ポイントを絞り込み、生産性の改善と労働効率の向上に重点を置いた管理が可能になる。

また、オールイン・オールアウト方式については、交配、分娩、離乳を複数まとめて管理する「グループ生産システム」と組み合わせることで、中小規模農家でも取り組みやすくなり、子豚出荷後の豚舎や豚房のある部屋の洗浄・消毒を徹底することで疾病のコントロールと成績の改善が期待できる。

また、グループ生産システムは種付けや子豚移動の作業が数週間に一度に集約されるため、作業従事者の休日の確保にも有効である(図2)。

合わせて、スマート農業技術の導入による、母豚の発情発見や肥育豚の出荷適期の把握等の作業の省力化を図ることとしているが、こういった効率的な生産システムやスマート農業技術の導入は、中小規模経営の生産性向上にも適しており、我が国養豚農業の生産基盤を維持していく上でも重要である(図3)。

なお、養豚経営における施設整備に活用できる補助事業である「畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(畜産クラスター事業)」では、令和6年度補正予算から、地域の平均規模以上に規模拡大する要件の廃止や2カ年にわたる事業計画の採択を可能にするなどの見直しを行っており、例えば、労働力や土地の関係で飼養規模の拡大が難しい中小規模経営が、既存の畜舎の改修により投資額を抑えながら計画的にグループシステムを導入したい、といった場合にも活用しやすくなっている。

(4)豚の排せつ物の処理の高度化と利用促進

豚の排せつ物処理については、これまで悪臭や水質汚濁などの畜産環境問題の発生防止が重要な課題となっていたが、近年では、これに加えて、家畜排せつ物に由来するメタンや一酸化二窒素といった温室効果ガスの排出削減に向けた動きが出てきている。

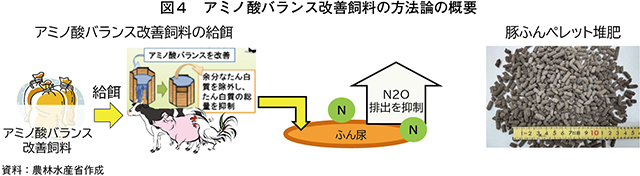

温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、民間での資金による取引を可能とするJ−クレジット制度(注)においては、堆積型発酵から撹拌機による強制発酵にするなどの排せつ物の管理方法の変更やアミノ酸バランス改善飼料の給与手法が方法論として規定されていることから、養豚においても同制度の活用が可能である(図4)。

また、肥料価格が上昇する中、家畜排せつ物を国内肥料資源として有効活用する重要性が増す中で、堆肥の高品質化を進めるとともに、利便性・輸送性に優れるペレット化の取り組みを進めることにより、耕畜連携を推進していくこととしている。

(注)省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによる、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。

(5)豚の伝染性疾病の発生予防と養豚農業の経営に及ぼす影響の緩和

基本方針の「5 豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和に関する事項」は、平成30年に国内で26年ぶりに発生したCSFとアジア全域に感染が拡大しているASFの侵入リスクの高まり等を受け、令和2年4月に養豚農業振興法が改正された際に、基本方針に定める事項として追加されたものである。

前回の基本方針においても、飼養衛生管理基準の遵守と高度な衛生管理手法の導入等については記載されていたが、CSFやASFへの対応を踏まえ、水際対策や野生動物対策に加え、農場内の人・物・家畜等の動線を分けて別々の農場として管理することで疾病発生時に殺処分の範囲を限定する「農場分割」の記載を追加した(図5)。

また、地域における家畜の診療や飼養衛生管理の指導を担う産業動物獣医師の確保・育成や遠隔診療の導入等、獣医療の提供体制の整備を推進することとしている。

(6)持続可能性に配慮した生産方法の導入

平成27年の国連サミットにおける「持続可能な開発目標(SDGs)」の採択以降、SDGsへの関心は世界的に高まっており、養豚農業においても生産活動の持続性を確保するため、持続可能性に配慮した生産の取り組み強化が必要となっている。

このためには、食品安全・家畜衛生・環境保全・労働安全・アニマルウェルフェアに関する法令等を遵守するための点検項目を定め、これらの実施、記録、点検、評価を繰り返しつつ生産工程の管理や改善を行う「GAP」の取り組みが有効である。

GAPを実施する上で必要となる取り組みは、本基本方針で示している取り組みと重なるものも多く、GAPに取り組むことで、生産管理の改善を通じた生産効率の向上や人材の育成・確保、家畜衛生面での改善効果も期待できる。

(7)物流問題への対応

トラック輸送の担い手の減少といわゆる「物流の2024年問題」と呼ばれるトラックドライバーの時間外労働の上限規制の導入等、物流分野における課題が深刻化している。養豚においても、引き続き産地処理の推進による生体の輸送距離の短縮等に取り組むことが必要である。

また、飼料輸送については、特殊車両(バルク車等)を使用することや、農場に設置されている配合飼料タンクへの飼料充填 には高所作業を伴うこと、配合飼料タンク内の在庫確認等の附帯業務を伴うなど、ドライバーの作業負担が大きいこと等の課題があることから、飼料タンク蓋遠隔開閉装置やセンサーによる在庫管理の導入等、高所作業や突発的な発注・配送業務の削減等の飼料輸送の合理化に向けて、関係者が一体となった取り組みが求められる(図6)。

2 おわりに

本稿では、基本方針のうち、新たに追加された点を中心に説明したが、農林水産省のウェブサイトでは、基本方針の本文やポイントを説明したパンフレット等を掲載しているので、ぜひご覧いただきたい。

【プロフィール】

平成11年家畜改良センター岡崎牧場入省。

生産局畜産部、北陸農政局等を経て、令和7年4月から畜産局企画課畜産経営安定対策室にて、肉豚経営安定交付金(豚マルキン)を担当。