ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 豚肉旨味成分のインピーダンス法による迅速推定手法の開発

静岡県畜産技術研究所中小家畜研究センター 主任研究員 山本 千晶

静岡県立農林環境専門職大学 教授 大塚 誠

静岡県立農林環境専門職大学 教授 大塚 誠

【要約】

本研究では、豚ロース部分肉の保存日数の経過に伴うインピーダンス値とうま味成分の関係ならびに市販豚肉のインピーダンス値とうま味成分の違いについて調査した。

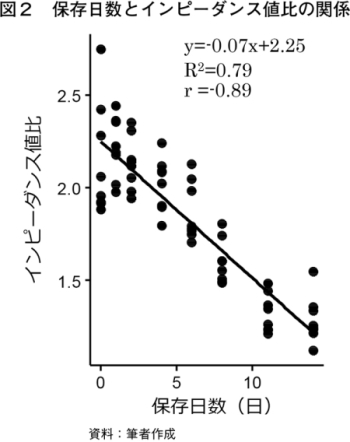

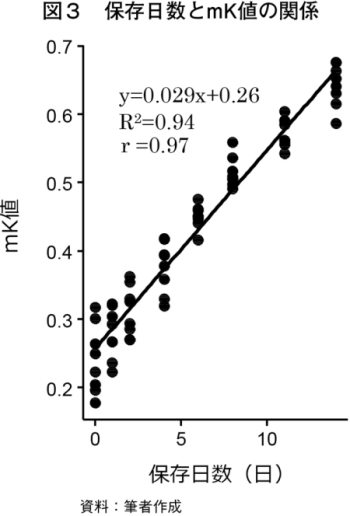

第一の研究では、豚ロース部分肉の保存日数の経過に伴う高低2種類の交流電流のインピーダンス値比(2kHz/100kHz)、mK値(修正K値≒熟成度)、およびグルタミン酸含量の変化を調べ、それぞれの保存日数との関係を評価した。その結果、熟成の進行とインピーダンス値比(R2=0.97)、mK値(R2=0.94)、グルタミン酸含量(R2=0.87)の間にそれぞれ相関が認められた。これらの結果は、インピーダンス値比が熟成度やうま味の評価指標として利用できる可能性を示している。

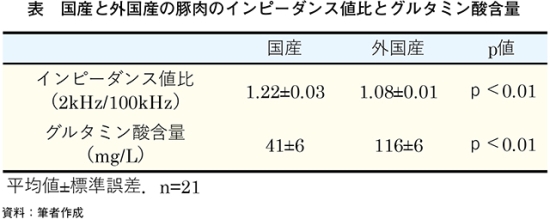

第二の研究では、市販の豚ロース肉を対象に、産地(国産・外国産)と購入先の違いがインピーダンス値とグルタミン酸含量に及ぼす影響を評価した。その結果、外国産豚肉は国産豚肉に比べてインピーダンス値比が低く(p < 0.01)、一方でグルタミン酸含量が多かった(p < 0.01)。これは、海外からの長期真空・チルド輸送の過程で熟成が進み、筋肉組織が崩れたことで電流が流れやすくなったためと考えられる。同時に、タンパク質の分解が進行し、グルタミン酸が生成・蓄積されたと推測される。一方、国産豚肉は比較的新鮮なため、インピーダンス値比が高く、一方でグルタミン酸含量が低かったと考えられる。さらに、国産豚肉では小売店間でインピーダンス値比(p < 0.05)およびグルタミン酸含量(p < 0.05)に有意な差が認められた。この差は、各店舗の仕入れルートや在庫管理、販売戦略の違いが影響している可能性が示唆された。

以上の結果から、熟成が進むことでインピーダンス値比が低下し、mK値やグルタミン酸含量が増加することが明らかとなった。また、市販豚肉においても、産地や小売店による熟成度の違いが、インピーダンス値比やうま味成分に影響を及ぼすことが示された。今後は、さらなるデータ収集を進め、豚肉の品質管理や美味しさ向上のための評価指標として、応用・実用化の可能性を検討する必要がある。

1 はじめに

小売店で豚肉を購入する際、多くの消費者は値段や見た目、産地を基準に選択している。それとともに、多くの人は「美味しさ」も求めていると考えられる。豚肉の美味しさを左右する要因の一つに「熟成」がある。熟成とは、適切な環境で肉を一定期間保存することでタンパク質の分解を促し、うま味や風味を引き出して美味しさを高めることである。牛肉においては、ドライエイジングやウェットエイジングといった熟成技術が確立され、その重要性が広く認識されている。一方、豚肉に関しては熟成の重要性が十分に認識されておらず、それ故に、流通過程の違いによる熟成度のばらつきが、小売店で販売されている豚肉の食味に影響を与えている可能性がある。従って、適切な熟成度の美味しい豚肉を販売するには、小売店で豚肉の熟成度や食味を客観的に評価する手法の確立が必要である。

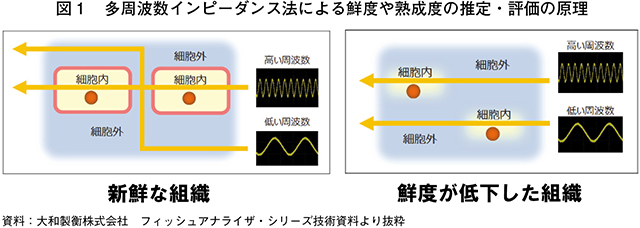

本研究では、豚肉の熟成度や食味を迅速かつ非破壊的に評価する方法として、多周波数インピーダンス法に着目した。多周波数インピーダンス法は、体組成計などにも用いられている技術であり、異なる周波数の微弱交流電流を用いて生体組織の電気的特性を測定する手法である(図1)。われわれはこれまでに、豚ロース部分肉に高低2種類の微弱交流電流(100キロヘルツ〈kHz〉および2kHz)を流し、インピーダンス値の経時的変化と、従来の熟成度指標であるmK値(修正K値)との関係を調査した。その結果、高低2種類のインピーダンス値の比率は、保存日数およびmK値と高い相関を示すことが確認された(Terada et al., 2024)。本研究では、これまでの知見に加え、豚肉の食味の指標の一つであるうま味成分(グルタミン酸)とインピーダンス値との関係について検討した。そして、この検討結果を基に、多周波数インピーダンス法による豚肉の熟成度とうま味成分の迅速かつ非破壊的な評価の可能性を検証した。さらに、産地や小売店の違いが豚肉の美味しさに与える影響を調査するため、異なる小売店で国産と外国産の豚肉を購入し、インピーダンス値やグルタミン酸含量を測定した。本研究の成果は、豚肉の品質評価技術の発展に寄与し、食肉流通の現場における熟成管理の高度化に貢献することが期待される。

2 材料および方法

(1)豚ロース部分肉の保存日数の経過に伴うインピーダンス値とうま味成分の関係

① インピーダンス値の測定

本研究では、三元交雑豚(WLD)6頭のロース部分肉(第5胸椎から最後肋骨間の胸最長筋)を供試材料とした。供試材料は、小笠食肉センター(静岡県菊川市)においてと畜・解体後に枝肉として冷蔵され、2日目に枝肉から分割・整形されたロース部分肉を購入した。購入したロース部分肉は、静岡県立農林環境専門職大学において5℃の冷蔵庫で保管し、実験に供した(Jeremiah et al., 2003)。なお、購入したロース部分肉の出荷元は、すべて静岡県畜産技術研究所 中小家畜研究センター(静岡県菊川市)に統一した。

インピーダンス値の測定には、インピーダンス測定器“Fish AnalyzerTM”(大和製衡株式会社製)を使用した。測定は、ブロック肉の最後肋骨およびその隣に位置する肋骨を取り除いて生じた凸状部分で実施した(Yamamoto et al., 2009)(写真)。使用した測定周波数は2kHz(低周波数)および100kHz(高周波数)の2種類とした(Yamamoto et al., 2009)。測定は保存日数0〜14日の間に計8回(0、1、2、4、6、8、11、14日)実施した。

②うま味成分の測定

本研究では、うま味成分として代表的なグルタミン酸を測定した。測定には、簡易測定キット「うまミエール®」(株式会社エンザイム・センサ製)を使用した。試料は、ロース芯の赤身部分2gを精製水4mLと混合し、ホモジナイザーで粉砕後、3000Gで10分間遠心処理を行った。その上清を測定原液とし、「うまミエール®」のマニュアルに従って前処理を行った後、グルタミン酸含量(mg/L)を測定した。測定は、保存日数0〜14日の間に計8回(0、1、2、4、6、8、11、14日)実施した。

(2)市販豚肉のインピーダンス値と旨味成分

流通経路の違いによる食味の差を検討するため、異なる小売店で市販されている豚肉のインピーダンス値とうま味成分(グルタミン酸)を調査した。調査では、三つの異なるスーパーマーケットにおいて、「国産」と「外国産」の各「とんかつ用・切り身」および「生姜焼き用」の豚肉を購入し、比較検討を行った(Garcia-Rey et al., 2005;Warner et al., 2010)。インピーダンス値の測定は、購入した各豚肉の赤身部分において、Fish Analyzerþを用いて実施した。使用した測定周波数は2kHz(低周波数)および100kHz(高周波数)の2種類とした(Yamamoto et al., 2009)。各豚肉の赤身部分のグルタミン酸含量は、簡易測定キット「うまミエール®」を用いて測定した。測定試料は、ロース芯の赤身部分2gを精製水4mLと混合し、ホモジナイザーで粉砕後、3000Gで10分間遠心処理を行った。その上清を測定原液とし、「うまミエール®」のマニュアルに従って前処理を行った後、グルタミン酸含量(mg/L)を測定した。

3 結果および考察

(1)豚ロース部分肉の保存日数の経過に伴うインピーダンス値とうま味成分の関係

本研究では、と畜・解体後2日目に枝肉から分割・整形されたロース部分肉を対象に、保存日数の経過に伴うインピーダンス値、mK値(修正K値)およびうま味成分(グルタミン酸含量)の推移を調査し、多周波数インピーダンス法による熟成度およびうま味成分の推定・評価の可能性を検討した。

解析の結果、保存日数が経過するにつれて、高低2種類の交流電流のインピーダンス値比(2kHz/100kHz)が減少し、この間に強い負の相関(R² = 0.79)(注1)が認められた(図2)。この減少は、熟成の進行に伴い細胞膜の劣化やタンパク質の分解が進行し、筋肉組織の構造が変化することで、低周波数の電流が高周波数の電流より流れやすくなるためと考えられる(Bekhit et al., 2014)。一方、保存日数の経過に伴い、アデノシン三リン酸(ATP)の分解過程を反映するmK値は上昇し、この間に強い正の相関(R² = 0.94)が認められた(図3)。mK値は、ATPの分解産物であるイノシン酸(IMP)、イノシン(HxR)、ヒポキサンチン(Hx)の比率から算出される指標であり(Horiuchi et al., 2002;Terada et al., 2024)、熟成が進むにつれてIMPがHxRおよびHxへと変換されることで増加する。同時に、保存日数の経過とともにグルタミン酸含量も増加し、この間にも強い正の相関(R² = 0.87)が認められた(図4)。グルタミン酸はタンパク質の分解によって生成される主要な遊離アミノ酸の一つであり、熟成の進行に伴いプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)の活性が高まることで蓄積されたと考えられる(Miyaguchi et al., 2023)。さらに、mK値とグルタミン酸含量の間には強い正の相関(R² = 0.86)が認められた(図5)。これは、熟成の進行によってmK値とグルタミン酸含量が同時に増加していることを示しており、両者が熟成度の評価と密接に関係していることを意味するものである。

これらの結果から、豚ロース部分肉の保存日数、すなわち熟成が進行することで、インピーダンス値比の低下とともにmK値およびグルタミン酸含量の上昇という一貫したパターンが得られることが明らかとなった。熟成度の進行とともにインピーダンス値比が低下することから、インピーダンス値の測定は熟成度の推定・評価に有用である可能性がある。また、mK値とグルタミン酸含量の高い相関から、従来の化学分析に依存するmK値に代わり、簡易に測定できるグルタミン酸含量でも熟成度を推定・評価できる可能性が考えられた。これらの可能性は、現在の食肉流通現場で職人的な経験や勘に依存している熟成度の評価を、客観的な指標により行える可能性を示している。特に多周波数インピーダンス法による測定は非破壊であり、即時性が高いため、豚肉の熟成度やうま味成分の変化をリアルタイムで評価する手法として有用である。今後は、さらなるサンプルの調査を通じて推定精度を向上させ、より信頼性の高い評価手法として確立することが必要である。

(注1)R2は決定係数と呼ばれ、回帰分析において予測値と実測値の差を示す指標。この値は0〜1の範囲で表現され、1に近いほど予測モデルの精度が高いことを意味する。

(2)市販豚肉のインピーダンス値とうま味成分

本研究では、小売店で販売されている豚肉のインピーダンス値およびグルタミン酸含量を測定し、国産と外国産との違いならびに小売店間のばらつきを検討した。市販豚肉を対象に熟成度を評価した結果、産地および小売店ごとにインピーダンス値とグルタミン酸含量に有意な差が認められた。まず、国産と外国産の豚肉を比較したところ、外国産の豚肉は、高低2種類のインピーダンス値比(2kHz/100kHz)が小さく(p < 0.01)(注2)、グルタミン酸含量が豊富である(p < 0.01)ことが明らかとなった(表)。この結果は、外国産豚肉が輸出国において部分肉として真空包装され、チルド状態(-5℃〜5℃)で約30日間輸送される過程で、徐々に熟成が進行し、筋肉組織の崩壊が起こることにより電流の流れがよくなったためと考えられる。同時に、タンパク質の分解が促進され、遊離アミノ酸であるグルタミン酸が生成・蓄積されたと推測される。一方、国産豚肉は比較的新鮮な状態で販売されることが多く、外国産に比べると、インピーダンス値の差が大きく、グルタミン酸含量が低い、すなわち熟成があまり進行していない状態にあると考えられる。さらに、国産豚肉においては、小売店間で高低2種類のインピーダンス値比(p < 0.05)およびグルタミン酸含量(p < 0.05)に有意な差が認められた。これは、各店舗の仕入れルート、在庫管理や販売戦略の違いが影響している可能性を示唆するものである。

以上の結果から、市販される豚肉の熟成度は、産地のみならず、小売店ごとにも異なることが明らかとなった。ただし、本研究ではインピーダンス値とグルタミン酸含量のみを測定しているため、熟成が進行したからといって必ずしも味の向上が保証されるわけではない点については、今後の大きな検討課題であると考える。

(注2)P値は有意確率ともいい、実験データが偶然によるものかどうかを示す。差がないと仮定した場合に、得られたデータがその仮定に反する確率を表しており、一般にP値が0.05(5%)以下ならば統計的に有意とされる。P値は結果の信頼性を評価する重要な指標。

4 結論

本研究では、豚ロース部分肉の熟成に伴うインピーダンス値比、mK値、グルタミン酸含量の変化とその相関関係を調べ、さらに国産・外国産の市販豚肉の小売店による違いなどの比較を行った。

その結果、保存日数が経過するとインピーダンス値比が低下し、mK値およびグルタミン酸含量が増加することが明らかになった。インピーダンス値比の低下は、熟成に伴う細胞膜の劣化やタンパク質の分解によるイオン移動の促進が要因と考えられる。一方、mK値の増加はATP分解過程の進行を反映し、熟成度を示す指標として信頼性が高いことが示唆された。また、グルタミン酸含量の増加はタンパク質分解の進行による遊離アミノ酸の生成が主な要因であり、熟成によるうま味成分の向上を示唆している。さらに、mK値とグルタミン酸含量の間には強い正の相関が認められ、熟成の進行とともに両者が連動して変化することが明確となった。

市販豚肉の比較では、国産は外国産に比べてインピーダンス値差が大きく、グルタミン酸含量が低いことが確認された。これは、外国産豚肉が長期間のチルド輸送を経ることで熟成が進行し、タンパク質の分解が進んだためと考えられる。また、インピーダンス値差とグルタミン酸含量の間には負の相関が認められ、これらの指標によって熟成度や美味しさを評価できる可能性が示唆された。

以上の結果から、多周波数インピーダンス法は、非破壊かつ迅速な熟成度や食味の評価に有用であることが示唆された。また、簡易測定キットによるグルタミン酸含量の測定も、分析に手間と時間のかかるmK値に代わって活用できることが示唆された。今後、さらなる検証を行い、産地や流通条件の違いが豚肉の食味に及ぼす影響を詳細に解析するとともに、非破壊かつ簡便・迅速な測定技術の開発を進めることで、熟成度や食味の評価の実用化を目指したい。本研究の成果が、豚肉の品質管理や流通の最適化に貢献し、安全で美味しい豚肉の提供につながっていくことを期待する。

参考文献

Terada, K., Okabe, S., & Otsuka, M. (2024). Prediction of pork loin storage period using a compact impedance device. Animal Science Journal. DOI:10.1111/asj.70020.

Jeremiah, L.E., Gibson, L.L. (2003) The influence of storage temperature and storage time on color stability, retail properties and case-life of retail-ready beef. Food Research International, 36(8), 815-826.

Yamamoto, Y., Ueda, Y., & Kawano, Y. (2009). Evaluation of fish freshness using electrical impedance data determined by a bio-impedance analyzer. Fisheries Science, 75(1), 227-232.

Garcia-Rey, R. M., Garcia-Olmo, J., De Pedro, E., Quiles-Zafra, R., & Luque de Castro, M. D. (2005). Prediction of texture and colour of dry-cured ham by visible and near infrared spectroscopy using a fiber optic probe. Meat Science, 70(2), 357-363.

Warner, R. D., Pethick, D. W., Gardner, G. E., Ferguson, D. M., & Channon, H. A. (2010). Genetic and environmental effects on meat quality. Meat Science, 86(1), 171-183.

Bekhit, A.E.D., Carne, A., Ha, M., Franks, P. (2014) Physical interventions to manipulate texture and tenderness of fresh meat: A review. International Journal of Food Properties, 17(2), 433-453.

Horiuchi, A., Chikyu, M., Kawarasaki, T., Akamatsu, H., Suzuki, S., & Kashio, S. (2002). Determination of freshness of pork by the contents of nucleic acid-related substances. Nihon Yoton Gakkaishi, 39, 200-208.

Miyaguchi, Y., Nakayasu, K., Muto, M., Kizawa, H., Ogawa, Y. (2023). Effect of cold storage on the physico-chemical and hygienic properties of Wagyu beef. Japanese Society for Food Science and Technology, 70(8), 343-350.