�z�[�� > ���� > ������ > �Ö������앨���Y�̈��艻�Ɍ��������g��

�ŏI�X�V���F2015�N12��10��

�Ö������앨���Y�̈��艻�Ɍ��������g��

2015�N12��

�D�y�������@�������������@�ߔe������

�킪���̊Ö������앨���Y�̏�

�@�킪���ɂ�����Ö������앨�̐��Y������ƁA�Ă�͍͔|�_�ƌː��������𑱂��钆�A1�˓�����̍�t�ʐς͊g�債�Ă���i�}1�j�A�o�c�K�͂̊g�傪�i��ł��邪�A���̍앨�ɔ�ד����J�����Ԃ��������Ƃ��Ă�ؐ��Y�̈��艻�Ɍ����ĉ������ׂ��ۑ�ƂȂ��Ă���B�ߔN�A��c�E�ڐA��Ƃ�K�v�Ƃ��Ȃ����d�͔|�̍�t�ʐς��������Ă�����̂́A�S�̂�17.7���ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ���A�����J�����Ԃ̖�4�����߂��c�E�ڐA��Ƃɂ��Ă��ȗ͉��Ȃǂɂ������I�Ȑ��Y�̐��̊m�������߂��Ă���B

�@�����������A�k�C���͐��S���D�����̗L����А^��(�����)�_��́A�R���r�l�[�V������Ƃɂ�鐮�n��GPS�̗��p�Ȃǂɂ���Ƃ̌�������}��ƂƂ��ɁA�L�@���엿�ɂ��y�Â���⌒�c�琬�E�����ڐA�Ȃǂɂ��A���ʂ̈��艻���������Ă���B

�@�����������A�k�C���͐��S���D�����̗L����А^��(�����)�_��́A�R���r�l�[�V������Ƃɂ�鐮�n��GPS�̗��p�Ȃǂɂ���Ƃ̌�������}��ƂƂ��ɁA�L�@���엿�ɂ��y�Â���⌒�c�琬�E�����ڐA�Ȃǂɂ��A���ʂ̈��艻���������Ă���B

�@����A���Ƃ����т́A�͔|�_�ƌː��̌����Ɣ_�Ə]���҂̍�����i�s���A1�˓�����̎��n�ʐς͔����X���ɂ�����̂́A�ˑR�Ƃ���1�w�N�^�[�������̏��K�͂Ȑ��Y�҂��啔�����߂Ă���i�}2�j�B���Ƃ����т̈��萶�Y�Ɍ����ẮA�@�B����ё̌n�̊m���E���y�ȂǁA���n��Ƃ̌������ɂ�鐶�Y�R�X�g�̏k����n��̏����Ȃǂɉ�������^�̑I���E�g�ݍ��킹�Ȃǂɂ�鎩�R�ЊQ�Ȃǂɋ������Y�̐��̍\�z�Ȃǂ����߂��Ă���B

�@�����������A���������F�ьS����q���̂��肵�܂��Ƃ����ѐ��Y�g���́A�n�[�x�X�^�������œ��������n��Ƃ̌�������}��ƂƂ��ɁA���n��Ƃ̎���ɂ��n��̂��Ƃ����ѐ��Y�̈��艻�ɍv�����Ă���B�܂��A�͔�Z���^�[���^�c���邱�Ƃɂ��ǎ��ȑ͔���\���m�ۂ��A���ʂ̔엿��K�v�Ƃ��銔�o�������ő����������̔_��22�����͔|���A���ʂ̈��艻��}���Ă���B

�@�܂��A���ꌧ�Ί_�s���c��(�Ƃ���)�厁�́A�@�B����ё̌n�̊m���ƉĐA������t�A���E���o���̌n�ւ̓]���ɂ������I�Ȑ��Y�̐����\�z���A�Ċ��̍�Ǝ����p�C�i�b�v���͔̍|�ɂ��o�c�̈��艻��}���Ă���B

�@�{�e�ł́A�Ö������앨���Y�̈��艻�Ɍ������ӗ~�I�Ȏ��g�݂ɂ��āA�k�C���A���������A���ꌧ�̊e���Y�n�̎�����Љ��B

�@�����������A���������F�ьS����q���̂��肵�܂��Ƃ����ѐ��Y�g���́A�n�[�x�X�^�������œ��������n��Ƃ̌�������}��ƂƂ��ɁA���n��Ƃ̎���ɂ��n��̂��Ƃ����ѐ��Y�̈��艻�ɍv�����Ă���B�܂��A�͔�Z���^�[���^�c���邱�Ƃɂ��ǎ��ȑ͔���\���m�ۂ��A���ʂ̔엿��K�v�Ƃ��銔�o�������ő����������̔_��22�����͔|���A���ʂ̈��艻��}���Ă���B

�@�܂��A���ꌧ�Ί_�s���c��(�Ƃ���)�厁�́A�@�B����ё̌n�̊m���ƉĐA������t�A���E���o���̌n�ւ̓]���ɂ������I�Ȑ��Y�̐����\�z���A�Ċ��̍�Ǝ����p�C�i�b�v���͔̍|�ɂ��o�c�̈��艻��}���Ă���B

�@�{�e�ł́A�Ö������앨���Y�̈��艻�Ɍ������ӗ~�I�Ȏ��g�݂ɂ��āA�k�C���A���������A���ꌧ�̊e���Y�n�̎�����Љ��B

�T. ���c�琬��R���r�l�[�V������Ƃɂ�萶�Y�̈��艻������

�| �k�C���͐��S���D�����@�L����А^��_�� �|

1. ���D�����̊T��

�@���D�����͏\������̓쐼���Ɉʒu���A�эL�s�����28�L�����[�g���̈ʒu�ɂ���i�}3�j�A���̐����͓����R���ݏ֍�������ƂȂ��Ă���B���ʐς�2��9269�w�N�^�[���ŁA���̂���1��6594�w�N�^�[�����і�A7140�w�N�^�[�����k�n�ł���B���ϋC���͉ċG��20�x�O��ɑ��A�~�G���}�C�i�X10�x�O��Ɗ��g�����傫���̂������ł���B�k�C���̒��ł������n�тł���A�~�G�ɂ͍~�J�A�~�Ⴊ���Ȃ��u�\������v�ƌĂ�鐰�V�̓��������n��ł���B

�@���D�����̔_�Ƃ͊���^�̔���Ɨ��_�A�{�A�{�{�Ȃǂ̒{�Y����̂ł���B�k�n�͂��ׂĔ��ŁA��v�앨�̏����A�ꂢ����A�Ă�A���ނɉ����A�ߔN�̓_�C�R����}���Ȃǂ̖�̍�t���������A���肵���֍�̌n���W�J����Ă���B����26�N�Y�ɂ�����Ă�̐��Y�͍�t�ʐ�1107�w�N�^�[���A���Y��7��8763�g���A10�A�[�����������7.1�g���A���ϓ���16.6���ł���B

�@���D�����̔_�Ƃ͊���^�̔���Ɨ��_�A�{�A�{�{�Ȃǂ̒{�Y����̂ł���B�k�n�͂��ׂĔ��ŁA��v�앨�̏����A�ꂢ����A�Ă�A���ނɉ����A�ߔN�̓_�C�R����}���Ȃǂ̖�̍�t���������A���肵���֍�̌n���W�J����Ă���B����26�N�Y�ɂ�����Ă�̐��Y�͍�t�ʐ�1107�w�N�^�[���A���Y��7��8763�g���A10�A�[�����������7.1�g���A���ϓ���16.6���ł���B

2. �L����А^��_��̊T�v

�@�L����А^��_��i�ȉ��u�^��_��v�Ƃ����j�͌��݂̑�\������ł���^��ێ��̕��ɂ���ď��a54�N�ɖ@�l�����ꂽ�B�^�쎁�A�ȁA���e�̉Ƒ�4�l�ŁA�Ă�A�����A�����A�ꂢ����i���H�p�A�ł����p�j�̔���4�i�ڂƒ��D�����̓��Y�ł���A�}���ƃT���C���Q�����o�����X�ǂ������ꂽ����o�c��W�J���Ă���B

�@�ݗ�����30�w�N�^�[���ł������o�c�k�n�ʐς́A���݂ł͖�1.7�{��50.4�w�N�^�[���ƐϋɓI�ɋK�͊g���}���Ă���B����26�N�Y�̍앨�ʍ�t�ʐς́A�Ă��12.7�w�N�^�[���A�H����13.0�w�N�^�[���A����6.7�w�N�^�[���A�ꂢ����12.7�w�N�^�[���i���H�p4.5�w�N�^�[���A�ł����p8.2�w�N�^�[���j�A�}��4.0�w�N�^�[���A�T���C���Q��1.3�w�N�^�[���ł���B����4�i�ڂƖ�ɂ��4�N�֍���A�����E�ł����p�ꂢ����→���H�p�ꂢ����E�}���E�T���C���Q��→�H����→�Ă�̏��Ŏ��H���Ă���B

�@�Ă�͈ڐA�͔|���s���Ă���A����26�N�Y�̐��Y���т́A10�A�[�����������8.7�g���A���ϓ���17.9���A10�A�[�������蓜��1.6�g���ƒ��D������k�C���̕��ς��鍂�����т��グ�i�\1�j�A�k�C���ƈ�ʎВc�@�l�k�C���Ă�؋����Â���u��4��i����26�N�x�j���i���Ă�ؐ��Y�o�����v�ōŗD�G�܂���܂����B

�@�ݗ�����30�w�N�^�[���ł������o�c�k�n�ʐς́A���݂ł͖�1.7�{��50.4�w�N�^�[���ƐϋɓI�ɋK�͊g���}���Ă���B����26�N�Y�̍앨�ʍ�t�ʐς́A�Ă��12.7�w�N�^�[���A�H����13.0�w�N�^�[���A����6.7�w�N�^�[���A�ꂢ����12.7�w�N�^�[���i���H�p4.5�w�N�^�[���A�ł����p8.2�w�N�^�[���j�A�}��4.0�w�N�^�[���A�T���C���Q��1.3�w�N�^�[���ł���B����4�i�ڂƖ�ɂ��4�N�֍���A�����E�ł����p�ꂢ����→���H�p�ꂢ����E�}���E�T���C���Q��→�H����→�Ă�̏��Ŏ��H���Ă���B

�@�Ă�͈ڐA�͔|���s���Ă���A����26�N�Y�̐��Y���т́A10�A�[�����������8.7�g���A���ϓ���17.9���A10�A�[�������蓜��1.6�g���ƒ��D������k�C���̕��ς��鍂�����т��グ�i�\1�j�A�k�C���ƈ�ʎВc�@�l�k�C���Ă�؋����Â���u��4��i����26�N�x�j���i���Ă�ؐ��Y�o�����v�ōŗD�G�܂���܂����B

3. �Ă�ؐ��Y�̈��艻�Ɍ��������g��

�i1�j�ُ��Ƃ̌������Ɍ��������g��

�A. �R���r�l�[�V������Ƃɂ�鐮�n

�@���n��Ƃ͒��d�͔|�ł͔�����A�ڐA�͔|�ł͕c�̊����𑁂߁A�����ʂɂȂ����Ō��ʓI�ȍ�Ƃ̈�ł͂�����̂́A�T�u�\�C���A�X�^�u���J���`�A�p���[�n���[�Ƃ�������^�@�B�𗘗p���邱�Ƃ���A�ŋ߂ł́A�����̋@�B�ɂ��ُ�ւ̓������ۑ�ƂȂ��Ă���B�^��_��ُ͂�̓�����h�~���邽�߁A�R���r�l�[�V������Ƃ�4�N�O���瓱�����Ă���B��^�g���N�^�̃t�����g���ɃX�^�u���J���`���A���A���Ƀp���[�n���[�����ꂼ�ꑕ�����A2�H���̍�Ƃ��ɍs���Ă���B����ɂ��2��g���N�^��Ƃ��s���Ă������̂�1��Ɍ������A�ُ�̓����̌y���݂̂Ȃ炸�A��Ǝ��Ԃ̒Z�k��g���N�^�R����̐ߖ�ȂǁA���n��Ƃ̏ȗ͉����������ꂽ�B

�A. �R���r�l�[�V������Ƃɂ�鐮�n

�@���n��Ƃ͒��d�͔|�ł͔�����A�ڐA�͔|�ł͕c�̊����𑁂߁A�����ʂɂȂ����Ō��ʓI�ȍ�Ƃ̈�ł͂�����̂́A�T�u�\�C���A�X�^�u���J���`�A�p���[�n���[�Ƃ�������^�@�B�𗘗p���邱�Ƃ���A�ŋ߂ł́A�����̋@�B�ɂ��ُ�ւ̓������ۑ�ƂȂ��Ă���B�^��_��ُ͂�̓�����h�~���邽�߁A�R���r�l�[�V������Ƃ�4�N�O���瓱�����Ă���B��^�g���N�^�̃t�����g���ɃX�^�u���J���`���A���A���Ƀp���[�n���[�����ꂼ�ꑕ�����A2�H���̍�Ƃ��ɍs���Ă���B����ɂ��2��g���N�^��Ƃ��s���Ă������̂�1��Ɍ������A�ُ�̓����̌y���݂̂Ȃ炸�A��Ǝ��Ԃ̒Z�k��g���N�^�R����̐ߖ�ȂǁA���n��Ƃ̏ȗ͉����������ꂽ�B

�C. GPS�𗘗p�����l��A�ڐA�A�h��

�@�ߔN�A�k�C���ł�GPS�K�C�_���X�V�X�e���𗘗p�����g���N�^�̎������Ǒ��u�̓������}���ɐi��ł���A�ۑ�ƂȂ��Ă���GPS�̓d�g����M���邽�߂̊�n�ǂ̐�����JA���i�߂����ƂȂǂɂ��A���D�����ɂ����Ă��������i��ł���B�^��_��́A����25�N�Ɏ������Ǒ��u�����A�l��A�ڐA�A�h����ƂȂǂŗ��p���Ă���A�g���N�^�̑��c�ŕK�v�ȑ���́A�ُ�̖��n�ł̐���݂̂ƂȂ�B

�E. ���n���̃Z�b�g���

�@�^��_��͎��n��Ƃ������I�ɍs�����߁A�n�[�x�X�^�ƃg���[���[�_���v�ɂ��Z�b�g��Ƃ��s���Ă���B�n�[�x�X�^�̉��Ƀg���[���[�_���v���������A�n�[�x�X�^�㕔�̎��n��������ڂ��ւ���ꂽ�Ă���g���[���[�_���v���W�Ϗ�܂ʼn^������B����ɂ��n�[�x�X�^�͂Ă�̉^���̂��߂Ɏ��n��Ƃ𒆒f���邱�ƂȂ��p�����čs�����Ƃ��ł��邽�߁A��Ǝ��Ԃ��Z�k�����B

�@�ߔN�A�k�C���ł�GPS�K�C�_���X�V�X�e���𗘗p�����g���N�^�̎������Ǒ��u�̓������}���ɐi��ł���A�ۑ�ƂȂ��Ă���GPS�̓d�g����M���邽�߂̊�n�ǂ̐�����JA���i�߂����ƂȂǂɂ��A���D�����ɂ����Ă��������i��ł���B�^��_��́A����25�N�Ɏ������Ǒ��u�����A�l��A�ڐA�A�h����ƂȂǂŗ��p���Ă���A�g���N�^�̑��c�ŕK�v�ȑ���́A�ُ�̖��n�ł̐���݂̂ƂȂ�B

�E. ���n���̃Z�b�g���

�@�^��_��͎��n��Ƃ������I�ɍs�����߁A�n�[�x�X�^�ƃg���[���[�_���v�ɂ��Z�b�g��Ƃ��s���Ă���B�n�[�x�X�^�̉��Ƀg���[���[�_���v���������A�n�[�x�X�^�㕔�̎��n��������ڂ��ւ���ꂽ�Ă���g���[���[�_���v���W�Ϗ�܂ʼn^������B����ɂ��n�[�x�X�^�͂Ă�̉^���̂��߂Ɏ��n��Ƃ𒆒f���邱�ƂȂ��p�����čs�����Ƃ��ł��邽�߁A��Ǝ��Ԃ��Z�k�����B

�i2�j���ʂ̈��艻�Ɍ��������g��

�A. �L�@���엿�ɂ��y�Â���

�@���D�����͕���19�N�A�����̃o�C�I�}�X���������p���������z�^�_�Ƃ𐄐i���邽�߁A�u���D�����͔쉻�Z���^�[�v�����A�����̂łH��●�_�Ƃ���r�o�����ꂢ����̍�肩���⋍�ӂ�̑��A�ɒB�s�̗{�{�ꂩ��r�o�����{�ӂ�Ȃǂ𗘗p�����L�@���엿�����A�n��̔���_�Ƃɒ��Ă���B

�@�^��_�������20�N���A���Z���^�[�̗L�@���엿�𗘗p���鑼�A�����̎��n��ɗΔ�Ƃ��ăG�������͔|����ۂɁA�X�����[�i�t��엿�j��1�g���{�p����Ȃlj��w�엿�ɋɗ͗���Ȃ��y�Â���Ɏ��g��ł���B���̌��ʁA�Ă�؍͔|�ɂ����钂�f�{��ʂ́A10�A�[��������10�L���O�����ƈڐA��ƒ��O�ɓ��Z���^�[�̗L�@���엿��2�g�����{�p����݂̂ł���B�ǔ�ɂ��ẮA�t�F�����������Ȃ邱�Ƃ͂��邪�A���炪�ǍD�ł��邽�ߍs���Ă��Ȃ��B

�@�k�C���_�������s�́u�k�C���{��K�C�h2010�v�ɂ��ƁA�^��_��ُ̂�́u��n�y�v�ł��邽�߁A�Ă���͔|����ꍇ�̒��f�{��W���ʂ́A10�A�[��������17�L���O�����ł���B���̂��Ƃ��炷��A�^��_�ꂪ�����ɉ��w�엿�ɗ���Ȃ��Ă�ؐ��Y���������Ă��邩�������ł���B�܂��A���w�엿�̍팸�́A�Z�x��Q���������L���Ȏ�i�ɂ��Ȃ��Ă���B

�A. �L�@���엿�ɂ��y�Â���

�@���D�����͕���19�N�A�����̃o�C�I�}�X���������p���������z�^�_�Ƃ𐄐i���邽�߁A�u���D�����͔쉻�Z���^�[�v�����A�����̂łH��●�_�Ƃ���r�o�����ꂢ����̍�肩���⋍�ӂ�̑��A�ɒB�s�̗{�{�ꂩ��r�o�����{�ӂ�Ȃǂ𗘗p�����L�@���엿�����A�n��̔���_�Ƃɒ��Ă���B

�@�^��_�������20�N���A���Z���^�[�̗L�@���엿�𗘗p���鑼�A�����̎��n��ɗΔ�Ƃ��ăG�������͔|����ۂɁA�X�����[�i�t��엿�j��1�g���{�p����Ȃlj��w�엿�ɋɗ͗���Ȃ��y�Â���Ɏ��g��ł���B���̌��ʁA�Ă�؍͔|�ɂ����钂�f�{��ʂ́A10�A�[��������10�L���O�����ƈڐA��ƒ��O�ɓ��Z���^�[�̗L�@���엿��2�g�����{�p����݂̂ł���B�ǔ�ɂ��ẮA�t�F�����������Ȃ邱�Ƃ͂��邪�A���炪�ǍD�ł��邽�ߍs���Ă��Ȃ��B

�@�k�C���_�������s�́u�k�C���{��K�C�h2010�v�ɂ��ƁA�^��_��ُ̂�́u��n�y�v�ł��邽�߁A�Ă���͔|����ꍇ�̒��f�{��W���ʂ́A10�A�[��������17�L���O�����ł���B���̂��Ƃ��炷��A�^��_�ꂪ�����ɉ��w�엿�ɗ���Ȃ��Ă�ؐ��Y���������Ă��邩�������ł���B�܂��A���w�엿�̍팸�́A�Z�x��Q���������L���Ȏ�i�ɂ��Ȃ��Ă���B

�C. ���c�琬�Ƒ����ڐA

�@�Ă�̎��ʂⓜ�������コ���邽�߂ɂ͌��c�琬���d�v�ł���B�^��_��́A�ڐA�͔|�ɂ����āA���c�琬�Ɍ����Ă��܂��܂ȍH�v���s���Ă���B

�@1�_�ڂ��d���Ƃ̋������ł���B�^��_��͔d���Ƃ��ߗה_��1�˂Ƌ����ōs���A�J���͂��\���m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ă���A�d���Z���ԂɏW�����čs�����Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B�d���Z���Ԃōs�����Ƃɂ��c�̐���i�x�����ꂳ��A��c���Ԓ��̊Ǘ��������I�ɍs�����Ƃ��ł���B

�@2�_�ڂ��\���Ȉ�c���Ԃ̊m�ۂł���B��ʓI�Ȉ�c���Ԃ�45�����x�Ƃ���Ă��邪�A�^��_��ł́A�\���Ȑ�����Ԃ��m�ۂ��邽�߂ɈڐA�\�������t�Z����50���Ԃ��m�ۂ��āA�����c�Ɏd�グ�Ă���B

�@3�_�ڂ����ߍׂ����Ǘ��ł���B�k���h�~�̂��ߍ����3�`4����{����ƂƂ��ɁA���璲�ߍ܂̎g�p��O�ꂵ�����x�Ǘ��ɂ��A�t����E���t���s�킸���_�ەa�ɂ�����ɂ����c�Y���Ă���B�܂��A��c���Ԓ���1���ɉ��x����c�n�E�X�ɏo�����A������Ђ��쐬����u���c�琬����݁v�Ɋ�Â����≷�x���߂��s���Ă���B

�@�^��_��ł͂��̂悤�ȍH�v�����Ė��N2�����ɔd��A50���Ԃ̈�c�̌�A�ڐA��Ƃ�k�C�����ς�4��30������10�����x����4��20������ɍs���Ă���B����26�N�Y�̈ڐA��4��22���A23����2���Ԃɍs�����B�\���n���ł́A���N4�����{�ɋ����E�����Q���������A�Ă�̔�Q��300�w�N�^�[���Ɛr��ł������B��A�Ⓖ�d�ւ̐�ւ��Ȃǂ̑K�v�ɂȂ����ُ�������A���ɂ͑��앨�ւ̓]����]�V�Ȃ����ꂽ������U�����ꂽ�B�������A�^��_��͑����ɈڐA��Ƃ��s���Ă������Ƃɂ��A�ڐA���ꂽ�c�̊������ǍD�ł��������߁A��Q��������邱�Ƃ��ł������Ȑ���ƂȂ����B

�@�Ȃ��A�͐A�����i�����{���j�ɂ��ẮA��ʓI��10�A�[��������7000���Ƃ��Ă���B

�@�Ă�̎��ʂⓜ�������コ���邽�߂ɂ͌��c�琬���d�v�ł���B�^��_��́A�ڐA�͔|�ɂ����āA���c�琬�Ɍ����Ă��܂��܂ȍH�v���s���Ă���B

�@1�_�ڂ��d���Ƃ̋������ł���B�^��_��͔d���Ƃ��ߗה_��1�˂Ƌ����ōs���A�J���͂��\���m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ă���A�d���Z���ԂɏW�����čs�����Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B�d���Z���Ԃōs�����Ƃɂ��c�̐���i�x�����ꂳ��A��c���Ԓ��̊Ǘ��������I�ɍs�����Ƃ��ł���B

�@2�_�ڂ��\���Ȉ�c���Ԃ̊m�ۂł���B��ʓI�Ȉ�c���Ԃ�45�����x�Ƃ���Ă��邪�A�^��_��ł́A�\���Ȑ�����Ԃ��m�ۂ��邽�߂ɈڐA�\�������t�Z����50���Ԃ��m�ۂ��āA�����c�Ɏd�グ�Ă���B

�@3�_�ڂ����ߍׂ����Ǘ��ł���B�k���h�~�̂��ߍ����3�`4����{����ƂƂ��ɁA���璲�ߍ܂̎g�p��O�ꂵ�����x�Ǘ��ɂ��A�t����E���t���s�킸���_�ەa�ɂ�����ɂ����c�Y���Ă���B�܂��A��c���Ԓ���1���ɉ��x����c�n�E�X�ɏo�����A������Ђ��쐬����u���c�琬����݁v�Ɋ�Â����≷�x���߂��s���Ă���B

�@�^��_��ł͂��̂悤�ȍH�v�����Ė��N2�����ɔd��A50���Ԃ̈�c�̌�A�ڐA��Ƃ�k�C�����ς�4��30������10�����x����4��20������ɍs���Ă���B����26�N�Y�̈ڐA��4��22���A23����2���Ԃɍs�����B�\���n���ł́A���N4�����{�ɋ����E�����Q���������A�Ă�̔�Q��300�w�N�^�[���Ɛr��ł������B��A�Ⓖ�d�ւ̐�ւ��Ȃǂ̑K�v�ɂȂ����ُ�������A���ɂ͑��앨�ւ̓]����]�V�Ȃ����ꂽ������U�����ꂽ�B�������A�^��_��͑����ɈڐA��Ƃ��s���Ă������Ƃɂ��A�ڐA���ꂽ�c�̊������ǍD�ł��������߁A��Q��������邱�Ƃ��ł������Ȑ���ƂȂ����B

�@�Ȃ��A�͐A�����i�����{���j�ɂ��ẮA��ʓI��10�A�[��������7000���Ƃ��Ă���B

�E. ��{�͔|�Z�p�̗�s

�@�Ă�̐���ɂ����ēy��̔r�����K�ɍs�����Ƃ��d�v�ł���B�^��_��̎��Ӓn��͑����ł��r�������������Ƃ���A����12�N����v��I�ɈË����{�H���Ă���A���݁A�o�c�k�n�ʐς̖�70����35�w�N�^�[���Ŋ������Ă���B�܂��A���N�A�T�u�\�C���[�ɂ��S�y�j�ӂ��s���A�r�����̉��P�ɓw�߂Ă���B

�@���̑��A�ُ��2�`3�����ɏ�����Ȃǂ̊m�F���s���Ă���A�a�Q���̏������m�F�����ۂɂ͂��̓s�x�h�������{���Ă���B�܂����N�A�y��f�f�����{���Ă���f�f���ʂɊ�Â��A�y����Ǎ܂��{�p��pH�������s���ȂNJ�{�͔|�Z�p�𒅎��ɗ�s���Ă���B

�@�Ă�̐���ɂ����ēy��̔r�����K�ɍs�����Ƃ��d�v�ł���B�^��_��̎��Ӓn��͑����ł��r�������������Ƃ���A����12�N����v��I�ɈË����{�H���Ă���A���݁A�o�c�k�n�ʐς̖�70����35�w�N�^�[���Ŋ������Ă���B�܂��A���N�A�T�u�\�C���[�ɂ��S�y�j�ӂ��s���A�r�����̉��P�ɓw�߂Ă���B

�@���̑��A�ُ��2�`3�����ɏ�����Ȃǂ̊m�F���s���Ă���A�a�Q���̏������m�F�����ۂɂ͂��̓s�x�h�������{���Ă���B�܂����N�A�y��f�f�����{���Ă���f�f���ʂɊ�Â��A�y����Ǎ܂��{�p��pH�������s���ȂNJ�{�͔|�Z�p�𒅎��ɗ�s���Ă���B

������

�@�^��_��͂Ă�ؐ��Y�̈ێ��E�g��̂��߂�4�N�֍���������Ȃ���A�L�@���엿�ɂ��y�Â���A���c�琬�E�����ڐA�A��{�͔|�Z�p�̗�s�A�ُ��Ƃ̌������Ɏ��g��ł���B�L�@���엿�̎{�p�ɂ�鎑���z�^�_�Ƃ̎��H�͒n��̔��W�ɂ��Ȃ����Ă���B

�@�^�쎁�͍���̌o�c���j�ɂ��āA�u�����I�ɂ́A�o�c�k�n�ʐς������10�`15�w�N�^�[�����x���₵�����B���̂��߂ɂ͓O�ꂵ����Ƃ̏ȗ͉����K�v�ł���v�Ƙb���B����_�Ƃ�����Ȓ��D�����ł́A��p�҂��m�ۂ��Ă��鐶�Y�҂��������߁A�V���Ȕ_�n�̊m�ۂ͓���ɂ���B�^�쎁�́u�ϋɓI�ɔ_�n�̏������W����ȂǁA�\�Ȍ���K�͊g���i�߂Ă��������v�Ƙb���B�܂��A��Ƃ̏ȗ͉��Ɍ����ẮA�������Ǒ��u���g�p�����Ɣ͈͂��L���Ă��������ƍl���Ă���B�^��_��͖k�C���ɂ����āA�Ă�̏ȗ͉��͔|���������Ă���D�ǎ���ł���A����̌o�c�W�J�����҂ł���o�c�ł���ƌ����悤�B

�@�����A�Ă�͓����J�����Ԃ�������Ԃ�������Ƃ������R����A���Ȃǂ̑��앨�ɓ]�����鐶�Y�҂���������X���ɂ��钆�A�^��_��̂悤�Ɍ����I�Ȃُ��Ƃ��s�����Ƃɉ����ēK�Ȍ��c�琬���s���A�엀�Ȃُ����邱�Ƃɂ���āA�ڐA�͔|�ň���I�Ȏ��ʂ��m�ۂ��Ă������Ƃ��̗v�ł��邱�Ƃ��ĔF�������B���d�͔|�͈�c��Ƃɂ������Ǝ��Ԃ��팸�ł��A���Y�҂�������钆�Ń����b�g�͑傫�����̂́A�t��̓����⋭���ɂ�蔭�藦�̒ቺ�������ȂǁA�ڐA�͔|�ɔ���ʂ�14�����x�Ⴂ�ƌ����Ă���B���Y�҂͎��ʂ����肳���āA���J�����Ԃ��팸���Ă������߁A����̒n���Y�̏����ɍ��������d�E�ڐA�͔̍|���@�̑I����Z�p�̌n�̑n�ӍH�v�����߂��Ă���B

�@�^�쎁�́u�Ă�͎��������肵�Ă���̂ō�������Y�𑱂������B�P���������ڐA�͔|�𑱂���v�Ƙb���Ă���A�Ă�ؐ��Y�ɑ���ӗ~�������N���36�ƎႢ���Ƃ���A����A�n��̊j�Ƃ��Ċ���邱�Ƃ����҂������B

�@�^�쎁�͍���̌o�c���j�ɂ��āA�u�����I�ɂ́A�o�c�k�n�ʐς������10�`15�w�N�^�[�����x���₵�����B���̂��߂ɂ͓O�ꂵ����Ƃ̏ȗ͉����K�v�ł���v�Ƙb���B����_�Ƃ�����Ȓ��D�����ł́A��p�҂��m�ۂ��Ă��鐶�Y�҂��������߁A�V���Ȕ_�n�̊m�ۂ͓���ɂ���B�^�쎁�́u�ϋɓI�ɔ_�n�̏������W����ȂǁA�\�Ȍ���K�͊g���i�߂Ă��������v�Ƙb���B�܂��A��Ƃ̏ȗ͉��Ɍ����ẮA�������Ǒ��u���g�p�����Ɣ͈͂��L���Ă��������ƍl���Ă���B�^��_��͖k�C���ɂ����āA�Ă�̏ȗ͉��͔|���������Ă���D�ǎ���ł���A����̌o�c�W�J�����҂ł���o�c�ł���ƌ����悤�B

�@�����A�Ă�͓����J�����Ԃ�������Ԃ�������Ƃ������R����A���Ȃǂ̑��앨�ɓ]�����鐶�Y�҂���������X���ɂ��钆�A�^��_��̂悤�Ɍ����I�Ȃُ��Ƃ��s�����Ƃɉ����ēK�Ȍ��c�琬���s���A�엀�Ȃُ����邱�Ƃɂ���āA�ڐA�͔|�ň���I�Ȏ��ʂ��m�ۂ��Ă������Ƃ��̗v�ł��邱�Ƃ��ĔF�������B���d�͔|�͈�c��Ƃɂ������Ǝ��Ԃ��팸�ł��A���Y�҂�������钆�Ń����b�g�͑傫�����̂́A�t��̓����⋭���ɂ�蔭�藦�̒ቺ�������ȂǁA�ڐA�͔|�ɔ���ʂ�14�����x�Ⴂ�ƌ����Ă���B���Y�҂͎��ʂ����肳���āA���J�����Ԃ��팸���Ă������߁A����̒n���Y�̏����ɍ��������d�E�ڐA�͔̍|���@�̑I����Z�p�̌n�̑n�ӍH�v�����߂��Ă���B

�@�^�쎁�́u�Ă�͎��������肵�Ă���̂ō�������Y�𑱂������B�P���������ڐA�͔|�𑱂���v�Ƙb���Ă���A�Ă�ؐ��Y�ɑ���ӗ~�������N���36�ƎႢ���Ƃ���A����A�n��̊j�Ƃ��Ċ���邱�Ƃ����҂������B

�i�D�y�������@�Έ�@���A������@��@�T��j

�U. �����I�ȋ@�B�̗��p�ƒn�掑���̗L�����p�ɂ�萶�Y�̈��艻������

�|���������F�ьS����q���@���肵�܂��Ƃ����ѐ��Y�g���|

1. ��q���̊T��

�@��q���́A�����Q���≫��ւƑ����쐼�����̍Ŗk���A���������{�y�����ɖ�115�L�����[�g���Ɉʒu����i�}4�j�B���̎��͂�186�L�����[�g���Ő��V�\�s�A����q���A���q����1�s2������Ȃ�B�u�ː��̎R�n���A�Ȃ��r�I������Ȓn�`���用�n�������A���g�ȋC������Ă��Ƃ����сA�ʗp�E�ł����p����Ȃǂ̖�A�āA�{�Y�ȂǁA���܂��܂ȕi�ڂ������I�ɍ͔|����Ă���B

�@���ɐʗp����u���[�����v�́A�S���I�ɒm���x�������앨�ł���A����25�N�ɂ́u�������܂̔_�ѐ��Y���F�ؐ��x�v�i���j�ɂ��F���Ă���B

�i���j���S�E���S�Ȕ_�ѐ��Y���Y���鐶�Y�҂̎��g�݂�����҂ɐ��m�ɓ`���A���������Y�_�ѐ��Y���ɑ������҂̈��S�ƐM�����m�ۂ��邽�߁A�������肵�����S�ƈ��S�Ɋւ�����̊�Ɋ�Â��āA���v�Вc�@�l���������_�ƁE�_���U������R���E�F���鎭�������Ǝ��̔F�ؐ��x�B

�@���ɐʗp����u���[�����v�́A�S���I�ɒm���x�������앨�ł���A����25�N�ɂ́u�������܂̔_�ѐ��Y���F�ؐ��x�v�i���j�ɂ��F���Ă���B

�i���j���S�E���S�Ȕ_�ѐ��Y���Y���鐶�Y�҂̎��g�݂�����҂ɐ��m�ɓ`���A���������Y�_�ѐ��Y���ɑ������҂̈��S�ƐM�����m�ۂ��邽�߁A�������肵�����S�ƈ��S�Ɋւ�����̊�Ɋ�Â��āA���v�Вc�@�l���������_�ƁE�_���U������R���E�F���鎭�������Ǝ��̔F�ؐ��x�B

2. ��q���ɂ����邳�Ƃ����ѐ��Y

�@��q���́A���Ƃ����т��͔|����Ă��鎭�������̓��X�̒��ŁA���V���Ɏ�����2�Ԗڂɑ傫�ȍ͔|�ʐρi����26�N�Y�F2732�w�N�^�[���j��L���Ă���A���S�̂̂��Ƃ����ѐ��Y�ʂ̖�30�����߂Ă���B25�N�Y�ɂ����鐶�Y�ʂ�18��9485�g���A���Y�z��40��3217���~�ƂȂ��Ă���A���Y�ʁA���Y�z�Ƃ��ɓ����ő�͔̍|�앨�ƂȂ��Ă���B�͔|�_�ƌː��ɂ��Ă��A�����̔_�Ɛ��̖�52���i���j���߂Ă���A�����̔_�ƂɂƂ��āA���Ƃ����т��o�c�̊�ՂɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����������B

�@�������A���Y�ʂ͓V��Ȃǂɂ�葝�����J��Ԃ��Ă������A����22�N�Y�ȍ~�A�x�d�Ȃ�䕗�̏P���A�t��̒ቷ�A���ƕs���⑽�J�ɂ��A25�N�Y�������ĕ��N�ɔ�ב啝�Ȍ����������Ă����i�}5�j�B����26�N�Y�́A�����ɓ���2�ԖڂɒႢ�����ƂȂ�14��1641�g���ŁA���Ɍ��������̂ɂȂ��Ă���B

�@��q���ɂ����邳�Ƃ����ѐ��Y�̓����́A�t�A���̊�������28���ƁA�����ς�22���Ɣ�ׂč������Ƃł���B����́A�����̂��Ƃ����ѐ��Y�҂̊Ԃł́A�V�A�t�A��→���o���i2�`3��j→�ł����p����A�Ƃ����֍삪��ʓI�ł���A�ł����p����̎��n���H�ɏI���A�~�ɂُ�̐�����������A���N��2�`3���ɏt�A���̐A���t�����s�����Ƃ��̌n�Ƃ��ĐZ�����Ă��邽�߂ƍl������B

�i���j�����̔_�Ɛ�4688�ˁi2010�_�ыƃZ���T�X�j�ɐ�߂邳�Ƃ����э͔|�_�Ɛ�2440�ˁi����22�N�Y�j�̊���

�@�������A���Y�ʂ͓V��Ȃǂɂ�葝�����J��Ԃ��Ă������A����22�N�Y�ȍ~�A�x�d�Ȃ�䕗�̏P���A�t��̒ቷ�A���ƕs���⑽�J�ɂ��A25�N�Y�������ĕ��N�ɔ�ב啝�Ȍ����������Ă����i�}5�j�B����26�N�Y�́A�����ɓ���2�ԖڂɒႢ�����ƂȂ�14��1641�g���ŁA���Ɍ��������̂ɂȂ��Ă���B

�@��q���ɂ����邳�Ƃ����ѐ��Y�̓����́A�t�A���̊�������28���ƁA�����ς�22���Ɣ�ׂč������Ƃł���B����́A�����̂��Ƃ����ѐ��Y�҂̊Ԃł́A�V�A�t�A��→���o���i2�`3��j→�ł����p����A�Ƃ����֍삪��ʓI�ł���A�ł����p����̎��n���H�ɏI���A�~�ɂُ�̐�����������A���N��2�`3���ɏt�A���̐A���t�����s�����Ƃ��̌n�Ƃ��ĐZ�����Ă��邽�߂ƍl������B

�i���j�����̔_�Ɛ�4688�ˁi2010�_�ыƃZ���T�X�j�ɐ�߂邳�Ƃ����э͔|�_�Ɛ�2440�ˁi����22�N�Y�j�̊���

3. ���肵�܂��Ƃ����ѐ��Y�g���̎��g��

�i1�j�T�v

�@����q���̒|����W���̂��肵�܂��Ƃ����ѐ��Y�g���i�ȉ��u�g���v�Ƃ����j�́A�@�B���ɂ��K�͊g���ړI�Ƃ��āA���Ƃ����ѐ��Y��5�l�ɂ�蕽��16�N�ɐݗ����ꂽ�B���݂̍\�����́A��p�҂ɓ�����������l�������A�ݗ������ƕς���Ă��Ȃ��B

�@�\�����́A���̂��̂��芠����n���K�͊g��̏�Q�ɂȂ��Ă���Ƒ�������l���Ă���A�n�[�x�X�^�������œ������邽�߂ɐ��Y�g���𗧂��グ�A�����ł���r�I�����̕���16�N��1��������B�g����\�̊��c�ۍK���́A�u�芠��ł̓����V�[�Y���ɂǂ�ȂɊ撣���Ă�1�w�N�^�[���������n�ł��Ȃ��B�������A�n�[�x�X�^�Ȃ�30�w�N�^�[�������n�ł���B�n�[�x�X�^�Ȃ����ẮA�K�͂̊g��͓���v�ƁA�n�[�x�X�^�̏d�v�������B

�@�\����5�l�͂��������Ɣ_�ƂŁA���Ƃ����т݂̂��͔|�����l�������A�{�Y�A�ł����p����A�ʗp����ȂǂƂ̕����o�c���s���Ă���B���Ƃ����т́A�g���S�̂�20.6�w�N�^�[���i����26�N�Y�j���͔|���Ă���B��q����1�˓�����̕��ώ��n�ʐς͖�1.2�w�N�^�[���ł��邱�Ƃ���A�͔|�ʐςƎ��n�ʐς̈Ⴂ�͂�����̂́A�\������l������ł͓����ς�3�{�ȏ�̖ʐς��m�ۂ��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�i2�j���Ƃ����ѐ��Y�̈��艻�Ɍ��������g��

�A. �����I�ȋ@�B�̗��p

�@�g���́A�n�[�x�X�^�𗘗p���č\�����ُ̂�̎��n��Ɓi��N��20�w�N�^�[���j�̑��A�W�����̐��Y�҂𒆐S�ɁA��N��5�w�N�^�[���̎��n��Ƃ�������Ă���A�n�[�x�X�^1��Ŗ�25�w�N�^�[���̎��n���s���Ă���B�\�����ȊO�̐��Y�҂̎��n��Ƃ�������邱�Ƃɂ���āA�n�[�x�X�^�̗��p�����グ��ƂƂ��ɁA�����̐��Y�҂̍�ƕ��S���y�����A�n��̂��Ƃ����э͔|�̌������ɍv�����Ă���B

�@��ʓI�ɁA��Ƃ̎�����s���ꍇ�A����҂͈˗����ꂽ��Ƃ�D�悵�A���g�ُ̂�̊Ǘ���Ƃ���n��Ƃ��x��Ă��܂����Ƃ������B�������A�g���ł́A�e�\���������ψȏ�̎��n�ʐς�L���钆�A��Ƃ̎�����s���Ă���ɂ�������炸�A�\�����ُ̂�̎��n��Ƃ��x��Ďx��𗈂��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B�\������l��l�������ǂ��g���̍�Ƃ��s����悤��ɍl���Ă��邾���łȂ��A����I�Ɏ��n��Ƃ̃X�P�W���[���������s�����ƂȂǂ�ʂ��Ċ����ɃR�~���j�P�[�V��������荇�����Ƃ��A�X���[�Y�ȉ^�c�̔錍���ƍl���Ă���Ƃ̂��Ƃ��B

�@�܂��A�\����������15�N�ɓ��������������@���A�\�����S���Ŋ��p���Ď��n��Ƃƕ����Ċ�������Ƃ����{���Ă���B��������Ƃ��s���悤�ɂȂ��Ă���A�@�B�����ȑO�Ɣ�r���ĖG�萔��2�{�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ������������߁A���݂͎��n��Ƃ��������قڑS�Ă̐��Y�҂��犔������Ƃ�������Ă���B

�C. �n�掑���̗L�����p

�@�g���͎�q�������Ƃ����тƕ���œ��p���̔ɐB������Ȓn��ł��邱�Ƃ����A����21�N�ɑ͔�Z���^�[�����A���ӂ�Ɛ����H�ꂩ��o��o�K�X�������Ƃ����͔�Y���Ă���B

�@���Ƃ��ƕ���21�N�ȑO����A���p���_�Ƃł�����\����3�l�́A���w�엿�ɉ����āA�y�Â���̂��߂ɑ͔���ُ�ɓ������Ă���A���̑������ʂ��������Ă����B�����ŁA���̌��ʂ�g���S�̂ɔg�y�����邽�߂ɁA�͔�Z���^�[�̐ݗ��ɓ��ݐ����B

�@�͔�Z���^�[�͌��݁A���p���_�Ƃł�����\����3�l������肵�����ӂ�Ɛ����H�ꂩ����肵���o�K�X�i������������j�������ɑ͔�Y���A�\�����̂��Ƃ����тُ�̂����A�V�A�t�A���ُ�Ȃǂɖ�150�g�����U�z���Ă���B����21�N�ɑg�����ŎU�z���J�n���Ĉȍ~�A�\�����S�����������ʂ��������Ă��邱�Ƃ͂������AJA���^�c����͔�Z���^�[����͔���w������ꍇ�i�艿�F1�g��������1��2500�~�j�ƈقȂ�A�����J���݂͂̂Ő��Y�A�U�z�ł��邽�߁A��p�̕��S�������邱�ƂȂ��A�p���I�Ɏ��{�ł��邱�Ƃ��傫�ȗ��_�ƂȂ��Ă���B

�@�܂��A�͔���g���Ĉ�Ă�ꂽ���Ƃ����т̏������́A���n��A���̎����Ƃ��ē��p���_�ƂɊҌ�����Ă���A�g���̎��g�݂͍k�{�A�g�ɂ�闝�z�I�Ȏ����z�^�_�Ƃ��������Ă���B

�@�͔�̗��p�́A���Ƃ����ѕi��̑I��ɂ��e����^���Ă���B��q���ō͔|����邳�Ƃ����т̖�8�����߂�_��8���́A�\�����͔̍|�ʐϑS�̂�5�����x�ŁA�c��͔_��22�����͔|���Ă���B

�@�_��22���́A�_��8���Ɣ�ׂđ���������������Ă���A12���Ɏ��n���邱�Ƃ��\���\�ȕi��ł��邽�߁A���n���̏��������荂���x�̂��Ƃ����т��o�ׂ��邱�Ƃ��ł���B����A�s���������Ȃ邱�Ƃ���A���Ƃ����ёS�̂ɉh�{���s���n�点�邽�߂ɁA�����̔엿���g���K�v������A�엿�オ�����ޕi��ł�����B�������A�g���́A�͔��p�����y�Â�����s�����Ƃɂ���āA�엿���}�����_��22�������邱�Ƃɐ������Ă���B

�@�����������g�݂𐄐i�������Ƃ�����A�g���́A����q�����̉c�_�W�c�̃��[�_�[�I�ȑ��݂Ƃ��Ă̊����A�͔|�ʐς̊g��A�n��ւ̍v���Ȃǂ��]������A���v�Вc�@�l�����������ƐU�������Â���u����25�N�x���Ƃ����ѐ��Y���P�����v�ɂ����āA�Ɨ��s���@�l�_�{�Y�ƐU���@�\�������܂���܂����B

�@����q���̒|����W���̂��肵�܂��Ƃ����ѐ��Y�g���i�ȉ��u�g���v�Ƃ����j�́A�@�B���ɂ��K�͊g���ړI�Ƃ��āA���Ƃ����ѐ��Y��5�l�ɂ�蕽��16�N�ɐݗ����ꂽ�B���݂̍\�����́A��p�҂ɓ�����������l�������A�ݗ������ƕς���Ă��Ȃ��B

�@�\�����́A���̂��̂��芠����n���K�͊g��̏�Q�ɂȂ��Ă���Ƒ�������l���Ă���A�n�[�x�X�^�������œ������邽�߂ɐ��Y�g���𗧂��グ�A�����ł���r�I�����̕���16�N��1��������B�g����\�̊��c�ۍK���́A�u�芠��ł̓����V�[�Y���ɂǂ�ȂɊ撣���Ă�1�w�N�^�[���������n�ł��Ȃ��B�������A�n�[�x�X�^�Ȃ�30�w�N�^�[�������n�ł���B�n�[�x�X�^�Ȃ����ẮA�K�͂̊g��͓���v�ƁA�n�[�x�X�^�̏d�v�������B

�@�\����5�l�͂��������Ɣ_�ƂŁA���Ƃ����т݂̂��͔|�����l�������A�{�Y�A�ł����p����A�ʗp����ȂǂƂ̕����o�c���s���Ă���B���Ƃ����т́A�g���S�̂�20.6�w�N�^�[���i����26�N�Y�j���͔|���Ă���B��q����1�˓�����̕��ώ��n�ʐς͖�1.2�w�N�^�[���ł��邱�Ƃ���A�͔|�ʐςƎ��n�ʐς̈Ⴂ�͂�����̂́A�\������l������ł͓����ς�3�{�ȏ�̖ʐς��m�ۂ��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�i2�j���Ƃ����ѐ��Y�̈��艻�Ɍ��������g��

�A. �����I�ȋ@�B�̗��p

�@�g���́A�n�[�x�X�^�𗘗p���č\�����ُ̂�̎��n��Ɓi��N��20�w�N�^�[���j�̑��A�W�����̐��Y�҂𒆐S�ɁA��N��5�w�N�^�[���̎��n��Ƃ�������Ă���A�n�[�x�X�^1��Ŗ�25�w�N�^�[���̎��n���s���Ă���B�\�����ȊO�̐��Y�҂̎��n��Ƃ�������邱�Ƃɂ���āA�n�[�x�X�^�̗��p�����グ��ƂƂ��ɁA�����̐��Y�҂̍�ƕ��S���y�����A�n��̂��Ƃ����э͔|�̌������ɍv�����Ă���B

�@��ʓI�ɁA��Ƃ̎�����s���ꍇ�A����҂͈˗����ꂽ��Ƃ�D�悵�A���g�ُ̂�̊Ǘ���Ƃ���n��Ƃ��x��Ă��܂����Ƃ������B�������A�g���ł́A�e�\���������ψȏ�̎��n�ʐς�L���钆�A��Ƃ̎�����s���Ă���ɂ�������炸�A�\�����ُ̂�̎��n��Ƃ��x��Ďx��𗈂��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B�\������l��l�������ǂ��g���̍�Ƃ��s����悤��ɍl���Ă��邾���łȂ��A����I�Ɏ��n��Ƃ̃X�P�W���[���������s�����ƂȂǂ�ʂ��Ċ����ɃR�~���j�P�[�V��������荇�����Ƃ��A�X���[�Y�ȉ^�c�̔錍���ƍl���Ă���Ƃ̂��Ƃ��B

�@�܂��A�\����������15�N�ɓ��������������@���A�\�����S���Ŋ��p���Ď��n��Ƃƕ����Ċ�������Ƃ����{���Ă���B��������Ƃ��s���悤�ɂȂ��Ă���A�@�B�����ȑO�Ɣ�r���ĖG�萔��2�{�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ������������߁A���݂͎��n��Ƃ��������قڑS�Ă̐��Y�҂��犔������Ƃ�������Ă���B

�C. �n�掑���̗L�����p

�@�g���͎�q�������Ƃ����тƕ���œ��p���̔ɐB������Ȓn��ł��邱�Ƃ����A����21�N�ɑ͔�Z���^�[�����A���ӂ�Ɛ����H�ꂩ��o��o�K�X�������Ƃ����͔�Y���Ă���B

�@���Ƃ��ƕ���21�N�ȑO����A���p���_�Ƃł�����\����3�l�́A���w�엿�ɉ����āA�y�Â���̂��߂ɑ͔���ُ�ɓ������Ă���A���̑������ʂ��������Ă����B�����ŁA���̌��ʂ�g���S�̂ɔg�y�����邽�߂ɁA�͔�Z���^�[�̐ݗ��ɓ��ݐ����B

�@�͔�Z���^�[�͌��݁A���p���_�Ƃł�����\����3�l������肵�����ӂ�Ɛ����H�ꂩ����肵���o�K�X�i������������j�������ɑ͔�Y���A�\�����̂��Ƃ����тُ�̂����A�V�A�t�A���ُ�Ȃǂɖ�150�g�����U�z���Ă���B����21�N�ɑg�����ŎU�z���J�n���Ĉȍ~�A�\�����S�����������ʂ��������Ă��邱�Ƃ͂������AJA���^�c����͔�Z���^�[����͔���w������ꍇ�i�艿�F1�g��������1��2500�~�j�ƈقȂ�A�����J���݂͂̂Ő��Y�A�U�z�ł��邽�߁A��p�̕��S�������邱�ƂȂ��A�p���I�Ɏ��{�ł��邱�Ƃ��傫�ȗ��_�ƂȂ��Ă���B

�@�܂��A�͔���g���Ĉ�Ă�ꂽ���Ƃ����т̏������́A���n��A���̎����Ƃ��ē��p���_�ƂɊҌ�����Ă���A�g���̎��g�݂͍k�{�A�g�ɂ�闝�z�I�Ȏ����z�^�_�Ƃ��������Ă���B

�@�͔�̗��p�́A���Ƃ����ѕi��̑I��ɂ��e����^���Ă���B��q���ō͔|����邳�Ƃ����т̖�8�����߂�_��8���́A�\�����͔̍|�ʐϑS�̂�5�����x�ŁA�c��͔_��22�����͔|���Ă���B

�@�_��22���́A�_��8���Ɣ�ׂđ���������������Ă���A12���Ɏ��n���邱�Ƃ��\���\�ȕi��ł��邽�߁A���n���̏��������荂���x�̂��Ƃ����т��o�ׂ��邱�Ƃ��ł���B����A�s���������Ȃ邱�Ƃ���A���Ƃ����ёS�̂ɉh�{���s���n�点�邽�߂ɁA�����̔엿���g���K�v������A�엿�オ�����ޕi��ł�����B�������A�g���́A�͔��p�����y�Â�����s�����Ƃɂ���āA�엿���}�����_��22�������邱�Ƃɐ������Ă���B

�@�����������g�݂𐄐i�������Ƃ�����A�g���́A����q�����̉c�_�W�c�̃��[�_�[�I�ȑ��݂Ƃ��Ă̊����A�͔|�ʐς̊g��A�n��ւ̍v���Ȃǂ��]������A���v�Вc�@�l�����������ƐU�������Â���u����25�N�x���Ƃ����ѐ��Y���P�����v�ɂ����āA�Ɨ��s���@�l�_�{�Y�ƐU���@�\�������܂���܂����B

������

�@����̓W�]�ɂ��āA�\�����́u�K�͊g�債�������A���̂��߂̓y�n���m�ۂł��Ȃ��v�Ɛ������낦��B��q���Ɍ��炸�A���������̗����ł́A�Ă���_�n�����Ȃ����Ƃ��K�͊g����s����ł̉ۑ�ɂȂ��Ă���B�_�n�̗������́A�_�n���ԊǗ����ƂȂǂ�ʂ��Đ��i����Ă�����̂́A�y�n�̏��L�҂��������݂���Ȃǂ̗��R����A�e���Ԃł̓y�n�̑ݎȂǂ����S�ɂȂ��Ă���̂�����ł���B

�@�g���ł́A�����ȃR�~���j�P�[�V�����ɂ������I�ȋ@�B�̗��p�A�͔�Z���^�[�̉^�c�ɂ��y�Â���̋����A�_��22���̕��y�ȂǁA��ɐ��Y�̈��艻��ڎw���A���Y�v���Z�X�̂��܂��܂ȕ����Ŋ����Ȋ������s���Ă���B�܂��A���̑��ɂ��A��Ǝ���_�Ƃɑ��銔������Ƃ̎��{�ȂǁA���ӂ̒n����q���S�̂̂��Ƃ����ѐ��Y�̈��艻�Ɍ������������ϋɓI�ɍs���Ă���B

�@�g���́A����A���Ƃ����ѐ��Y�҂̍���ƌ������i�ޒ��ł��A�\�����̌o�c�̈��艻�݂̂Ȃ炸�A�Ђ��Ă͎�q���n��S�̂̂��Ƃ����ѐ��Y�̈��艻��ڎw���A�n��̃��[�_�[�I���݂Ƃ��Ċ��Ă������Ƃ����҂����B

�@�g���ł́A�����ȃR�~���j�P�[�V�����ɂ������I�ȋ@�B�̗��p�A�͔�Z���^�[�̉^�c�ɂ��y�Â���̋����A�_��22���̕��y�ȂǁA��ɐ��Y�̈��艻��ڎw���A���Y�v���Z�X�̂��܂��܂ȕ����Ŋ����Ȋ������s���Ă���B�܂��A���̑��ɂ��A��Ǝ���_�Ƃɑ��銔������Ƃ̎��{�ȂǁA���ӂ̒n����q���S�̂̂��Ƃ����ѐ��Y�̈��艻�Ɍ������������ϋɓI�ɍs���Ă���B

�@�g���́A����A���Ƃ����ѐ��Y�҂̍���ƌ������i�ޒ��ł��A�\�����̌o�c�̈��艻�݂̂Ȃ炸�A�Ђ��Ă͎�q���n��S�̂̂��Ƃ����ѐ��Y�̈��艻��ڎw���A�n��̃��[�_�[�I���݂Ƃ��Ċ��Ă������Ƃ����҂����B

�i�������������@�@�a�u�j

�V. �@�B����э�Ƃƍ�^�̓]���ɂ�萶�Y�̈��艻������

�| ���ꌧ�Ί_�s�@�c���傳���� �|

1. �Ί_���̊T��

�@�Ί_���́A����{������쐼��410�L�����[�g���Ɉʒu����A�Ί_�s�ɑ����铇�ł���B���̐Ί_�s�͗L�l���̐Ί_���̑��A13�̖��l������\������Ă���i�}6�j�B

�@���ꌧ��3�ʂ̖ʐρi��222�����L�����[�g���j��L���A�k�����璆���ɂ����Ă͕W��525.5���[�g���̉��Γo�i�����Ɓj�x���͂��߁A�W��200���[�g������400���[�g���̎R�n����Ȃ�A��r�I������ȓ암���s���@�ւ⏤�Ǝ{�݂��������n����n��ł���B��ȎY�Ƃ́A�_�ƁA���ƁA�{�Y�ƁA�ό��Ƃł��邪�A�ߔN�͐V�Ί_��`�̊J�`�ŗ��������サ�A�ό��Ƃ��͂��߁A�����ƁA�����ƁA�T�[�r�X�Ƃ�����ɂȂ��Ă���B

�@�N���ϋC����24.6�x�ŁA1���ł������ϋC����18.5�x�Ɣ��ɉ��g�ł���B�܂��A���̑啔���ɂ͋��_���y��̍����}�[�W�����z���Ă���A���Ƃ����т�p�C�i�b�v���Ƃ������앨�͔̍|������ł���B

�@���ꌧ��3�ʂ̖ʐρi��222�����L�����[�g���j��L���A�k�����璆���ɂ����Ă͕W��525.5���[�g���̉��Γo�i�����Ɓj�x���͂��߁A�W��200���[�g������400���[�g���̎R�n����Ȃ�A��r�I������ȓ암���s���@�ւ⏤�Ǝ{�݂��������n����n��ł���B��ȎY�Ƃ́A�_�ƁA���ƁA�{�Y�ƁA�ό��Ƃł��邪�A�ߔN�͐V�Ί_��`�̊J�`�ŗ��������サ�A�ό��Ƃ��͂��߁A�����ƁA�����ƁA�T�[�r�X�Ƃ�����ɂȂ��Ă���B

�@�N���ϋC����24.6�x�ŁA1���ł������ϋC����18.5�x�Ɣ��ɉ��g�ł���B�܂��A���̑啔���ɂ͋��_���y��̍����}�[�W�����z���Ă���A���Ƃ����т�p�C�i�b�v���Ƃ������앨�͔̍|������ł���B

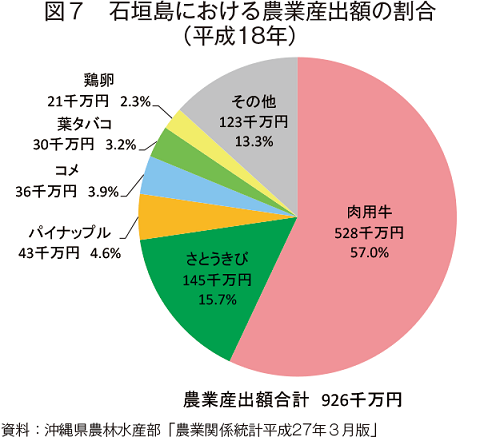

2. �Ί_���̔_�ƂƂ��Ƃ����э͔|

�@�k�n�ʐϖ�5400�w�N�^�[���̂����A���c��325�w�N�^�[���őS�̂�6���A����5070�w�N�^�[���őS�̂�94�����߂Ă���B�܂��A�_�ƎY�o�z�̂����ł������̂́A���p���őS�̂�57.0���A�����ł��Ƃ����т�15.7���A�p�C�i�b�v����4.6���Ƒ����Ă���A�Ί_���̔_�Ƃ͓��p���Ƃ��Ƃ����тɑ傫���x�����Ă���i�}7�j�B

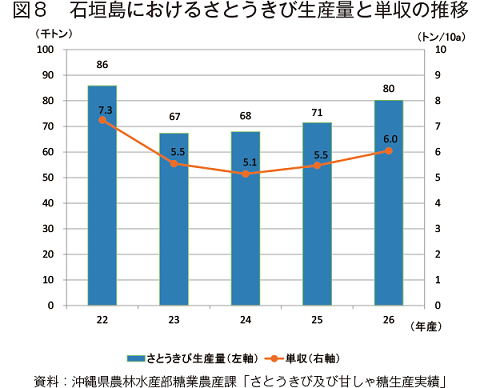

�@�܂��A���Ƃ����т̐��Y�ʂ́A����23�N�Y�̑S���I�ȕs��ɂ�藎�������̂́A24�N�Y�ȍ~�͉��A26�N�Y��8��163�g���A10�A�[��������̎��ʁi�ȉ��u�P���v�Ƃ����j��6�g���ƂȂ��Ă���i�}8�j�B

�@���Ƃ����т̍�^�ʎ��n�ʐς̊����́A����26�N�Y�ł͉ĐA�����S�̂�51.0�����߁A�����Ŋ��o����33.2���A�t�A����15.8���ƁA���N�A���n���\�Ȋ��o���Ət�A���������ςƔ�ׂď��Ȃ����Ƃ������ł���i�}9�j�B

�@�܂��A���Ƃ����т̐��Y�ʂ́A����23�N�Y�̑S���I�ȕs��ɂ�藎�������̂́A24�N�Y�ȍ~�͉��A26�N�Y��8��163�g���A10�A�[��������̎��ʁi�ȉ��u�P���v�Ƃ����j��6�g���ƂȂ��Ă���i�}8�j�B

�@���Ƃ����т̍�^�ʎ��n�ʐς̊����́A����26�N�Y�ł͉ĐA�����S�̂�51.0�����߁A�����Ŋ��o����33.2���A�t�A����15.8���ƁA���N�A���n���\�Ȋ��o���Ət�A���������ςƔ�ׂď��Ȃ����Ƃ������ł���i�}9�j�B

3. �c���Ƃ̂��Ƃ����э͔|

�@�c���Ƃ̂��Ƃ����э͔|�́A���o�c�̒��S��S���Ă���厁�̕��e�ł���K��(��������)�������a32�N�ɉ���{��������A�������ƂɎn�܂�B�厁�́A���Z���ƌ�ɏA�E�����n���̔_�Ƌ����g�����̃n�[�x�X�^�I�y���[�^�ƂȂ�A���Ƃ����э͔|�̊�b��g�ɕt�����B���̌�A����11�N�A25�̂Ƃ��ɂ��Ƃ����тƂ̌��Ƃ��n�߁A20�N�ɁA���Ƃ����т̋K�͊g����_�@�ɔ_�Ƌ����g����ސE���Đ�Ɣ_�ƂƂȂ����B

�@���݂͉Ƒ�4�l�ɒʔN�ٗp�̗Վ��E��1�l���������v5�l�Ōo�c���s���Ă���A���̍K�Ď����͔쐻���Ȃǂ̓y��Ǘ����A��̐�ߎq�����p�C�i�b�v���͔|�ƌo���Ȃǂ̎������A���j�̌厁�����Ƃ����э͔|�S�ʂƋ@�B�Ǘ����A�ߐ������4�N�قǑO�ɏA�_�������j�̍K�m���ƗՎ��E�����厁�̕⏕�����ꂼ��S�����Ă���B�ɖZ����1������4���̊Ԃ́A�Վ��E���������3�l�ٗp���Ď��n��Ƃɓ������Ă���B

�@�c���Ƃ��͔|���邳�Ƃ����т̕i��́A��⑾�s�ŒE�t���̗ǂ����������i��̔_��27���A���������i��Ŋ��o���������̂���_��22���A�L�����ɗD�ꂽ�����i��̔_��25����3�i��ŕ���26�N�Y�̎��n�ʐϑS�̂�95.3�����߂Ă���i�}10�j�B

�@�c���Ƃُ̂�͓��̓쐼���Ɉʒu���A���݁A16.6�w�N�^�[���̎��Ə��L�_�n�̑��A15.0�w�N�^�[���̔_�n����Ă���B���n�ʐς͔N�X�g�債�Ă���A���Ƃ����ѐ��Y�ʂ������ɑ������Ă���B�P�����A����23�N�Y�ȍ~�͐Ί_���S�̂̕��ϒP���������ނˏ���`�Ő��ڂ��Ă���i�\2�j�B

�@���݂͉Ƒ�4�l�ɒʔN�ٗp�̗Վ��E��1�l���������v5�l�Ōo�c���s���Ă���A���̍K�Ď����͔쐻���Ȃǂ̓y��Ǘ����A��̐�ߎq�����p�C�i�b�v���͔|�ƌo���Ȃǂ̎������A���j�̌厁�����Ƃ����э͔|�S�ʂƋ@�B�Ǘ����A�ߐ������4�N�قǑO�ɏA�_�������j�̍K�m���ƗՎ��E�����厁�̕⏕�����ꂼ��S�����Ă���B�ɖZ����1������4���̊Ԃ́A�Վ��E���������3�l�ٗp���Ď��n��Ƃɓ������Ă���B

�@�c���Ƃ��͔|���邳�Ƃ����т̕i��́A��⑾�s�ŒE�t���̗ǂ����������i��̔_��27���A���������i��Ŋ��o���������̂���_��22���A�L�����ɗD�ꂽ�����i��̔_��25����3�i��ŕ���26�N�Y�̎��n�ʐϑS�̂�95.3�����߂Ă���i�}10�j�B

�@�c���Ƃُ̂�͓��̓쐼���Ɉʒu���A���݁A16.6�w�N�^�[���̎��Ə��L�_�n�̑��A15.0�w�N�^�[���̔_�n����Ă���B���n�ʐς͔N�X�g�債�Ă���A���Ƃ����ѐ��Y�ʂ������ɑ������Ă���B�P�����A����23�N�Y�ȍ~�͐Ί_���S�̂̕��ϒP���������ނˏ���`�Ő��ڂ��Ă���i�\2�j�B

4. ���Ƃ����ѐ��Y�̈��艻�Ɍ��������g��

�i1�j�@�B����э�Ƃɂ��K���Ǘ�

�@�c���Ƃ́A�厁�����Ƃ����э͔|�̒��S�I�Ȗ�����S���n�߂�������_�n����K�͊g���}���Ă������A���Ƃ̂قƂ�ǂ����Ƃɂ���čs���Ă������ߍ�ƌ����������A��Ƃ��ϑ�����ꍇ���A�ϑ��悪��Ƃ𐿂��������̂��Ƃ����є_�ƂƂ̓��������Ȃǂ̌��ˍ���������A��������]���鎞���ɍ�Ƃ��s���Ă��炤���Ƃ���������B

�@���̂��Ƃ���K���͔|�Ǘ����s�����߁A����17�N�̒��^�n�[�x�X�^�̓�������ɁA���Ȏ�����_�Ƌ����g���̗Z�������p���Ē��Ë@�B�����A�厁���l����͔|�X�P�W���[���ɉ������Ǘ����s����悤�ɂȂ����i�\3�j�B

�@���ɁA���^�n�[�x�X�^�̓����ɂ����ʂ͑傫���A����܂Ŏx�o���Ă���1�g��������4000�~�̈ϑ������ߌ��ł������Ƃɉ����āA�o�n�x�ɍ��킹���v��I���_��Ȏ��n���\�ƂȂ����B�@�B�̎��ȏ��L�ł́A�@�B�̍w���o��ɉ����Ĉێ��Ǘ��o����Ԃ��������邪�A�u�R�X�g�����A�������v�悵���X�P�W���[���Ɋ�Â��ēK���Ɍ����ǂ���Ƃ��ł�������d�v���v�ƌ厁�͍�Ə�̃����b�g���������Ă���B

�@���n�ʐς́A�@�B�ɂ����Ƃ��O���ɏ��������24�N�Y�ȍ~�A�k������n�ƂȂ��Ă����_�n����āA����d�@�𑀍삵�čk�N�E���n���A�K�͂������Ɋg�債�Ă��Ă���B

�i2�j��^�̓]���ɂ��_�n�̗L�����p

�@���āA�c���Ƃ̂��Ƃ����э͔|�͉ĐA�������S�ł��������A2�N1��̉ĐA�����S�ł͎������s����ł��������Ƃ���A�厁�́A���v�����グ�Ă������߂ɂ͔_�n�̗��p�������グ�邱�Ƃ��s���ł���ƍl���A����19�N���납��1�N1��̏t�A���Ɗ��o���ւ̓]�������X�Ɏn�߂��B�����A�Ί_������������Ёi�ȉ��u�Ί_�������v�Ƃ����j�����o���͔|�̊Ǘ���y��Q���̖h���Z�p�Ȃǂ̕��y�𐄐i���Ă������Ƃ��厁�̍�^�]���̌��f���㉟�������B

�@����26�N�Y�ł́A�t�A����51.4���A���o��35.7���A�ĐA����12.9���ƁA�Ί_���̕��ςƔ�r����ƁA�c���Ƃ͏t�A���ƉĐA���̔䗦���t�]���Ă��邱�Ƃ�������i�\4�j�B

�@�厁�́A��^�̓]���ɓ������āA�͔|�Z�p�̌��������s�����B���ʌ���̂��߂ɂ͕c�̕i�����d�v�ȏ������ƍl���A����܂ŊO���ϑ����Ă����c�͔̍|���n�߁A�ǎ��ȕc�������őI������悤�ɂ����B�܂��A����s�ǂُ̂�ɂ͕�A��K���s������A��ʓI�ɂ͐[��50�`60�Z���`���[�g���Ƃ����S�y�j�ӂ�2���[�g���܂Ō@�艺����ȂǁA�K�v�Ȏ�Ԃ͐ɂ��܂Ȃ����ƂŒP���̌���ɓw�߂Ă����B�܂��A�K�Ď������S�ƂȂ��ēy�Â���ɂ��͂���ꂽ�B�K�Ď����A�_�����������牻���엿�𗘗p���Ă������A�����엿�̉��i���������n�߂����Ƃ����������ɁA�������N�ȍ~�͌{�ӂ�Ȃǂ̗L�@�엿�𗘗p���n�߁A���݂́A�����̒{�Y�_�Ƃ��狍�ӂ���A�Ί_������������n��̂��Ƃ����т̗t��������Ă��炢�A�������������킹�đ͔�����A�엿���ߌ����Ă���B

�i3�j���������̊m�ۂɂ��o�c�̈��艻

�@��L�̎��g�݂́A�Ċ��̍�Ǝ��Ԃ̐ߌ��ɂȂ���A����ɂ��̐��ʂ��c���Ƃɓ�̕��������������炵���B

�@��ڂ́A��Ǝ���ɂ������ł���B�@�B�̎��ȏ��L���^�]���̎��g�݂��O���ɏ�������ƂŁA����24�N���납��ߗׂ̂��Ƃ����є_�Ƃ̍k�N�A���n�A�ĐA���̐A���t���A���o���Ǘ��Ȃǂ̊��Ƃ�{�i�I�Ɏ�����n�߂��B���݂́A�c���Ƃ̍�Ƃ̒��J�������R�~�ōL�܂�A�ߗׂ̌��Ɣ_�Ƃ⍂��_�Ƃ𒆐S�ɁA��20�w�N�^�[����������Ă���B��Ǝ�����n�߂����ƂŔN�Ԃ�ʂ��Ĉ��̎����������A����܂ł͔ɖZ���݂̂������Վ��E����ʔN�Ōٗp�ł���悤�ɂȂ�A�ٗp�̓s�x�������Ă����l�ވ琬�̃R�X�g���팸���邱�Ƃ��ł����B����ɁA��Ǝ����ʂ��đ��̔_�Ƃ̔_�n�̗l�q���|�Ǘ��̕��@�Ȃǂ��ώ@������A�͔|�Z�p�Ȃǂ̏������������肷�邱�ƂŁA�Q�l�ɂȂ��@��ϋɓI�Ɏ�����Ď��g�͔̍|�Z�p�����Ƃ��ł��Ă���A�ƌ厁�͎������Ă���B

�@��ڂ́A�Ί_���̎_���y����������Y�i�̃p�C�i�b�v���͔̍|�ɂ������ł���B�p�C�i�b�v����5������8������ɂ����ĐA���t���A3�N���5������9������Ɏ��n�����B�c���Ƃł́A�K�Ď����A�_���������A���ɋ����앨�Ƃ��ăp�C�i�b�v�����͔|���Ă����o�������B�������A���Ƃ����т̋K�͊g��ɂ��p�C�i�b�v���͔|�ɂ����鎞�Ԃ̊m�ۂ�����Ȃ������Ƃ���p�C�i�b�v���͔|�����Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@���݂ł́A�p�C�i�b�v���̔ɖZ���ł���Ċ��Ɏ��Ԃ̗]�T�����܂ꂽ���ƁA�����Ő��H�p�p�C�i�b�v���̘̔H���m������Ă������Ƃ���A��ߎq�������S�ƂȂ��Ė�1�w�N�^�[���̔_�n�ō͔|���ĊJ���A26�N�x�͐��H�p�Ƃ��Ė�8�g�������ꌧ�_�Ƌ����g���ɏo�ׂ��Ă���B�܂��A�p�C�i�b�v���͔̍|�́A���Ƃ����тƌ��݂ɐA���t���邱�ƂŁA���Ƃ����т̘A���Q�ɂ����ʒቺ�̗}���ɂ��𗧂��Ă���B

�@�c���Ƃ́A�厁�����Ƃ����э͔|�̒��S�I�Ȗ�����S���n�߂�������_�n����K�͊g���}���Ă������A���Ƃ̂قƂ�ǂ����Ƃɂ���čs���Ă������ߍ�ƌ����������A��Ƃ��ϑ�����ꍇ���A�ϑ��悪��Ƃ𐿂��������̂��Ƃ����є_�ƂƂ̓��������Ȃǂ̌��ˍ���������A��������]���鎞���ɍ�Ƃ��s���Ă��炤���Ƃ���������B

�@���̂��Ƃ���K���͔|�Ǘ����s�����߁A����17�N�̒��^�n�[�x�X�^�̓�������ɁA���Ȏ�����_�Ƌ����g���̗Z�������p���Ē��Ë@�B�����A�厁���l����͔|�X�P�W���[���ɉ������Ǘ����s����悤�ɂȂ����i�\3�j�B

�@���ɁA���^�n�[�x�X�^�̓����ɂ����ʂ͑傫���A����܂Ŏx�o���Ă���1�g��������4000�~�̈ϑ������ߌ��ł������Ƃɉ����āA�o�n�x�ɍ��킹���v��I���_��Ȏ��n���\�ƂȂ����B�@�B�̎��ȏ��L�ł́A�@�B�̍w���o��ɉ����Ĉێ��Ǘ��o����Ԃ��������邪�A�u�R�X�g�����A�������v�悵���X�P�W���[���Ɋ�Â��ēK���Ɍ����ǂ���Ƃ��ł�������d�v���v�ƌ厁�͍�Ə�̃����b�g���������Ă���B

�@���n�ʐς́A�@�B�ɂ����Ƃ��O���ɏ��������24�N�Y�ȍ~�A�k������n�ƂȂ��Ă����_�n����āA����d�@�𑀍삵�čk�N�E���n���A�K�͂������Ɋg�債�Ă��Ă���B

�i2�j��^�̓]���ɂ��_�n�̗L�����p

�@���āA�c���Ƃ̂��Ƃ����э͔|�͉ĐA�������S�ł��������A2�N1��̉ĐA�����S�ł͎������s����ł��������Ƃ���A�厁�́A���v�����グ�Ă������߂ɂ͔_�n�̗��p�������グ�邱�Ƃ��s���ł���ƍl���A����19�N���납��1�N1��̏t�A���Ɗ��o���ւ̓]�������X�Ɏn�߂��B�����A�Ί_������������Ёi�ȉ��u�Ί_�������v�Ƃ����j�����o���͔|�̊Ǘ���y��Q���̖h���Z�p�Ȃǂ̕��y�𐄐i���Ă������Ƃ��厁�̍�^�]���̌��f���㉟�������B

�@����26�N�Y�ł́A�t�A����51.4���A���o��35.7���A�ĐA����12.9���ƁA�Ί_���̕��ςƔ�r����ƁA�c���Ƃ͏t�A���ƉĐA���̔䗦���t�]���Ă��邱�Ƃ�������i�\4�j�B

�@�厁�́A��^�̓]���ɓ������āA�͔|�Z�p�̌��������s�����B���ʌ���̂��߂ɂ͕c�̕i�����d�v�ȏ������ƍl���A����܂ŊO���ϑ����Ă����c�͔̍|���n�߁A�ǎ��ȕc�������őI������悤�ɂ����B�܂��A����s�ǂُ̂�ɂ͕�A��K���s������A��ʓI�ɂ͐[��50�`60�Z���`���[�g���Ƃ����S�y�j�ӂ�2���[�g���܂Ō@�艺����ȂǁA�K�v�Ȏ�Ԃ͐ɂ��܂Ȃ����ƂŒP���̌���ɓw�߂Ă����B�܂��A�K�Ď������S�ƂȂ��ēy�Â���ɂ��͂���ꂽ�B�K�Ď����A�_�����������牻���엿�𗘗p���Ă������A�����엿�̉��i���������n�߂����Ƃ����������ɁA�������N�ȍ~�͌{�ӂ�Ȃǂ̗L�@�엿�𗘗p���n�߁A���݂́A�����̒{�Y�_�Ƃ��狍�ӂ���A�Ί_������������n��̂��Ƃ����т̗t��������Ă��炢�A�������������킹�đ͔�����A�엿���ߌ����Ă���B

�i3�j���������̊m�ۂɂ��o�c�̈��艻

�@��L�̎��g�݂́A�Ċ��̍�Ǝ��Ԃ̐ߌ��ɂȂ���A����ɂ��̐��ʂ��c���Ƃɓ�̕��������������炵���B

�@��ڂ́A��Ǝ���ɂ������ł���B�@�B�̎��ȏ��L���^�]���̎��g�݂��O���ɏ�������ƂŁA����24�N���납��ߗׂ̂��Ƃ����є_�Ƃ̍k�N�A���n�A�ĐA���̐A���t���A���o���Ǘ��Ȃǂ̊��Ƃ�{�i�I�Ɏ�����n�߂��B���݂́A�c���Ƃ̍�Ƃ̒��J�������R�~�ōL�܂�A�ߗׂ̌��Ɣ_�Ƃ⍂��_�Ƃ𒆐S�ɁA��20�w�N�^�[����������Ă���B��Ǝ�����n�߂����ƂŔN�Ԃ�ʂ��Ĉ��̎����������A����܂ł͔ɖZ���݂̂������Վ��E����ʔN�Ōٗp�ł���悤�ɂȂ�A�ٗp�̓s�x�������Ă����l�ވ琬�̃R�X�g���팸���邱�Ƃ��ł����B����ɁA��Ǝ����ʂ��đ��̔_�Ƃ̔_�n�̗l�q���|�Ǘ��̕��@�Ȃǂ��ώ@������A�͔|�Z�p�Ȃǂ̏������������肷�邱�ƂŁA�Q�l�ɂȂ��@��ϋɓI�Ɏ�����Ď��g�͔̍|�Z�p�����Ƃ��ł��Ă���A�ƌ厁�͎������Ă���B

�@��ڂ́A�Ί_���̎_���y����������Y�i�̃p�C�i�b�v���͔̍|�ɂ������ł���B�p�C�i�b�v����5������8������ɂ����ĐA���t���A3�N���5������9������Ɏ��n�����B�c���Ƃł́A�K�Ď����A�_���������A���ɋ����앨�Ƃ��ăp�C�i�b�v�����͔|���Ă����o�������B�������A���Ƃ����т̋K�͊g��ɂ��p�C�i�b�v���͔|�ɂ����鎞�Ԃ̊m�ۂ�����Ȃ������Ƃ���p�C�i�b�v���͔|�����Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@���݂ł́A�p�C�i�b�v���̔ɖZ���ł���Ċ��Ɏ��Ԃ̗]�T�����܂ꂽ���ƁA�����Ő��H�p�p�C�i�b�v���̘̔H���m������Ă������Ƃ���A��ߎq�������S�ƂȂ��Ė�1�w�N�^�[���̔_�n�ō͔|���ĊJ���A26�N�x�͐��H�p�Ƃ��Ė�8�g�������ꌧ�_�Ƌ����g���ɏo�ׂ��Ă���B�܂��A�p�C�i�b�v���͔̍|�́A���Ƃ����тƌ��݂ɐA���t���邱�ƂŁA���Ƃ����т̘A���Q�ɂ����ʒቺ�̗}���ɂ��𗧂��Ă���B

������

�@�c���Ƃł́A�ĐA������t�A���Ɗ��o���ւ̍�^�̓]�������łȂ��A��Ƌ@�B�̓������قړ������ɕ��s���čs�������ƂŁA�ȗ͉��ɂ���Đ��܂ꂽ���Ԃ̗]�T�Ɛ��Y���������L�����p�ł��������������A�R�X�g�팸�ƋK�͊g��A���������̊m�ۂɂȂ��邱�Ƃ��ł����ƍl������B

�@�厁�́A�u������Ƒ����ꂼ�ꂪ���ӕ�������Ȃ���͂����킹�Č����ǂ���ƂS���A���Ƃ����э͔|�A���Ƃ����т̍�Ǝ���A�p�C�i�b�v���͔|�Ƀo�����X�悭���g�݁A��͂̂��Ƃ����т̊�Ղ������肵�����̂ɂ��Ă��������v�ƈӗ~������Ă��ꂽ�B

�@�{�e�ŏЉ���c���Ƃ̎��g�݂��A�Ƒ��o�c�ł̋K�͊g��╛�������̊m�ۂɂ���Čo�c�����ڎw�����Y�҂̎Q�l�ƂȂ�A���Ƃ����т̑��Y�ɂȂ����Ă������Ƃ����҂������B

�@�厁�́A�u������Ƒ����ꂼ�ꂪ���ӕ�������Ȃ���͂����킹�Č����ǂ���ƂS���A���Ƃ����э͔|�A���Ƃ����т̍�Ǝ���A�p�C�i�b�v���͔|�Ƀo�����X�悭���g�݁A��͂̂��Ƃ����т̊�Ղ������肵�����̂ɂ��Ă��������v�ƈӗ~������Ă��ꂽ�B

�@�{�e�ŏЉ���c���Ƃ̎��g�݂��A�Ƒ��o�c�ł̋K�͊g��╛�������̊m�ۂɂ���Čo�c�����ڎw�����Y�҂̎Q�l�ƂȂ�A���Ƃ����т̑��Y�ɂȂ����Ă������Ƃ����҂������B

�i�ߔe�������@�a�c�@���q�A�Ίہ@�Y��Y�j

�@�Ō�ɂ��Z�������A��ނɂ����͂����������^��ێ��A���c�g�������͂��߁A���肵�܂��Ƃ����ѐ��Y�g���̊F���܁A�c���Ƃ̊F���܁A�W�҂̊F���܂Ɍ������\���グ�܂��B

�y�Q�l�����z

�E�Ɨ��s���@�l�_�{�Y�ƐU���@�\�u���{�̂��Ƃ����ѕi���v �i2015/10/7�A�N�Z�X�j

���̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă�����̔��M��

�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j

Tel:03-3583-8713

�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j

Tel:03-3583-8713