ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > サトウキビの糖蓄積と気象要因との関係

最終更新日:2020年10月9日

サトウキビの糖蓄積と気象要因との関係

〜台風の影響も含めた解析の試み〜

2020年10月

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター 地域戦略部事業化推進室 服部 太一朗

九州沖縄農業研究センター 地域戦略部事業化推進室 服部 太一朗

【要約】

台風がサトウキビの糖蓄積にどの程度の影響を及ぼすかについては、実は不明な点が多い。本稿では、台風の影響を葉身の障害による光合成阻害と定義し、過去約20年間の糖蓄積データと最も合致する阻害条件を探索した。その結果、最大瞬間風速が20〜30メートル毎秒では10%、30メートル毎秒以上では60%の光合成が阻害されるとした条件で、過去の糖蓄積データを最も良く説明できた。

はじめに

平成29/30年期は鹿児島県を中心としてサトウキビの糖度がまれに見る低水準となり、大きな問題となった。奄美地域では甘蔗糖度が平年値より1ポイント低い11.8%、種子島では平年値より2ポイントも低い10.4%となり、離島の基幹産業である製糖業のみならず離島経済全体に大きな打撃を与えたことは記憶に新しい。この低糖度問題の原因として、10月下旬に連続して発生した台風を思い浮かべる読者も多いと思われる。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)九州沖縄農業研究センター種子島研究拠点(以下「種子島研究拠点」という)の生産力検定試験における標準品種NiF8の累年データを見ても、平成29/30年期は秋季時点でのBrix(糖度の指標)は平年値と大差なかった一方で、収穫期には15.0%と、平年値(17.9%)よりも大幅に低い値であった。このことからも、平成29/30年期の低糖度問題は、秋季以降の気象要因に原因があったことが示唆される。具体的には、やはり台風がその筆頭候補であろう。

確かに、台風がサトウキビの糖蓄積に負の影響を及ぼすことは容易に想像できる。これまでにも、剪葉処理や塩水散布処理による台風被害の模擬試験により、糖度が低下することが示されてきた。しかし、台風は規模や風速、襲来時期が一様でないため、実際の圃場でどの程度の影響が生じているのかについては、実は解析が進んでいなかった。著者らは今回、平成29/30年期の低糖度問題を契機として、特に秋季以降の遅い台風に焦点を当てて、台風を含む気象要因がサトウキビの糖蓄積に及ぼす影響について解析した。約20年間に及ぶ生産力検定試験のデータを基に解析した結果、興味深い知見が得られたので、本稿にてその概要を紹介する。

なお、本研究は農研機構生物系特定産業技術研究支援センターの平成30年度イノベーション創出強化研究推進事業(課題番号30035C:平成29年産に発生したさとうきびの低糖度の原因及び対策に関する研究)の一環として実施したものである。

確かに、台風がサトウキビの糖蓄積に負の影響を及ぼすことは容易に想像できる。これまでにも、剪葉処理や塩水散布処理による台風被害の模擬試験により、糖度が低下することが示されてきた。しかし、台風は規模や風速、襲来時期が一様でないため、実際の圃場でどの程度の影響が生じているのかについては、実は解析が進んでいなかった。著者らは今回、平成29/30年期の低糖度問題を契機として、特に秋季以降の遅い台風に焦点を当てて、台風を含む気象要因がサトウキビの糖蓄積に及ぼす影響について解析した。約20年間に及ぶ生産力検定試験のデータを基に解析した結果、興味深い知見が得られたので、本稿にてその概要を紹介する。

なお、本研究は農研機構生物系特定産業技術研究支援センターの平成30年度イノベーション創出強化研究推進事業(課題番号30035C:平成29年産に発生したさとうきびの低糖度の原因及び対策に関する研究)の一環として実施したものである。

1.解析用データセット

解析では、気象データとして、種子島研究拠点で観測した過去21年間の10月〜12月の月別の平均気温、積算降水量および積算日射量を用いた。台風のデータは鹿児島地方気象台の種子島特別地域気象観測所(西之表市)の観測値を用いた。そのうち、平成9年〜29年において10月以降に種子島に接近、通過した台風の情報について、表1に示した。

サトウキビの生育・品質データには、種子島研究拠点にて平成9/10年期〜平成29/30年期に実施した21年分の生産力検定試験の調査結果から、例年10月中旬を目途に実施する秋季調査と1月中旬に実施する収穫調査のデータを用いた。解析対象品種は標準品種のNiF8、栽培型は単年度の気象要因の影響を考察しやすい春植えとした。なお、解析の過程で、平成14/15年期については秋季品質データが外れ値と判定されたため、今回の解析から除外した。

サトウキビの生育・品質データには、種子島研究拠点にて平成9/10年期〜平成29/30年期に実施した21年分の生産力検定試験の調査結果から、例年10月中旬を目途に実施する秋季調査と1月中旬に実施する収穫調査のデータを用いた。解析対象品種は標準品種のNiF8、栽培型は単年度の気象要因の影響を考察しやすい春植えとした。なお、解析の過程で、平成14/15年期については秋季品質データが外れ値と判定されたため、今回の解析から除外した。

2.糖蓄積の評価

気象要因がサトウキビの糖蓄積に及ぼす影響を解析するに当たり、糖蓄積状況の表現方法を考えなければならない。単純に蔗汁糖度を指標としてしまうと、生育が良好な年に次のような懸念が生じる。すなわち、生育が良い年は茎のボリュームも大きくなるため、たとえ秋季以降の気象条件が良好で光合成が活発に行われたとしても、大きな茎容積を満たすだけの十分なショ糖を蓄積できない場合がある。このとき、結果的に蔗汁糖度がそこまで高くならないため、蔗汁糖度を指標としてしまうと気象要因の影響を正しく解析できない恐れがある。そこで、今回の解析では、茎のボリューム(一茎重)と蔗汁糖度を掛け合わせることで一茎当たりの疑似的な糖蓄積量を算出した。そして、これが糖度上昇期(10月〜翌1月)の間にどれだけ増加したかを求め、“糖蓄積増加量”という指標として用いることとした。なお、10月の秋季調査では一茎重を測定しないが、種子島は低温のため10月以降の茎伸長が停滞することから、収穫期の一茎重を10月の一茎重としても利用した。また、10月の蔗汁糖度は圃場Brixから回帰式を用いて換算した値を用いた。

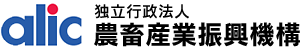

過去20年間の生産力検定試験における一茎当たり糖蓄積量は10月では平均88.1グラム、1月では同平均141.8グラムであった(各年季のデータは省略)。10月から翌1月にかけての糖蓄積増加量は同平均53.7グラムであり(図1)、最も多かったのは平成10/11年期の同93.2グラム、最も少なかったのは低糖度問題が発生した平成29/30年期の同16.9グラムと、年次変動が大きかった。以下では、このような糖蓄積増加量の年次変動を、各年の気象データに基づいて説明しようと試みた。

過去20年間の生産力検定試験における一茎当たり糖蓄積量は10月では平均88.1グラム、1月では同平均141.8グラムであった(各年季のデータは省略)。10月から翌1月にかけての糖蓄積増加量は同平均53.7グラムであり(図1)、最も多かったのは平成10/11年期の同93.2グラム、最も少なかったのは低糖度問題が発生した平成29/30年期の同16.9グラムと、年次変動が大きかった。以下では、このような糖蓄積増加量の年次変動を、各年の気象データに基づいて説明しようと試みた。

3.気象要因と糖蓄積増加量

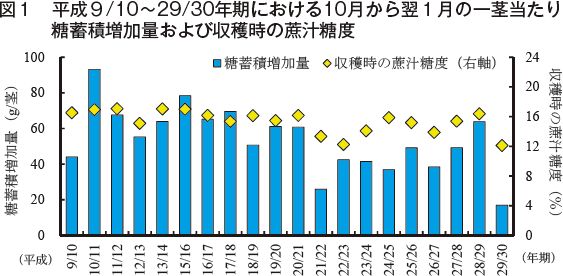

まず、台風を特別視せず、その影響は降水量や日射量などのデータに既に現れているという視点に立って解析を始めた。具体的には、10月〜12月の気象データの観測値をそのまま用いて糖蓄積増加量の年次変動を説明しようと試みた。ステップワイズ法という手法を用いて重回帰分析を行ったところ、気象データから糖蓄積増加量を推定するモデル式が作成できた。モデル式自体は複雑なため割愛するが、このモデル式は糖蓄積増加量の年次変動の85%程度を説明できると判定された(決定係数R2 = 0.8487、p < 0.01)。

得られたモデル式を用いて推定した糖蓄積増加量と、生産力検定試験のデータから求めた糖蓄積増加量との関係を図示すると図2のようになる。これを見ると、気象データからだけでも高い精度で10月以降の糖蓄積増加量を推定できたと言える。しかし、図中に四角いシンボルで示した、平成29/30年期の推定値は一茎当たり32.1グラムであり、実際の生産力検定試験データを基に得られる同16.9グラムに対して2倍近く過大評価されてしまった。やはり、10月下旬に連続した台風が発生した平成29/30年期のような状況をより適切に表すためには、単純な気象観測値だけでなく、それ以外に台風がもたらした影響についても考慮する必要があると考えられた。

得られたモデル式を用いて推定した糖蓄積増加量と、生産力検定試験のデータから求めた糖蓄積増加量との関係を図示すると図2のようになる。これを見ると、気象データからだけでも高い精度で10月以降の糖蓄積増加量を推定できたと言える。しかし、図中に四角いシンボルで示した、平成29/30年期の推定値は一茎当たり32.1グラムであり、実際の生産力検定試験データを基に得られる同16.9グラムに対して2倍近く過大評価されてしまった。やはり、10月下旬に連続した台風が発生した平成29/30年期のような状況をより適切に表すためには、単純な気象観測値だけでなく、それ以外に台風がもたらした影響についても考慮する必要があると考えられた。

4.台風による葉身の障害を考慮した解析

台風に起因して生育や糖蓄積に影響を与える事象としては、茎の折損、葉身の裂傷、潮風害などが挙げられる。これらのうち、折損については被害茎が(生産力検定試験では)品質調査の対象とならないことから、今回の解析では考慮しなかった。他方、残りの葉身裂傷と潮風害については、それらの影響をまとめて、葉身の障害により生じる光合成阻害として位置付けることとした。しかし、光合成阻害といっても、その実態は不明である。そこで、以下では光合成阻害条件を何パターンも設定して、その中から糖蓄積増加量の変動を最も良く説明できる条件を選ぶという逆算的なアプローチを試みた。光合成阻害条件については、「阻害程度」と「阻害継続期間」の2要因に分けて検討を行った。

(1)光合成の阻害程度の設定

光合成の阻害程度には台風の風速が影響すると考えられる。既往の研究では、風速により変化する阻害要因として台風時の海塩粒子の飛散量、すなわち潮風害の程度が挙げられている1)。最大瞬間風速が20メートル毎秒以下では潮風害の程度は弱いこと、また、サトウキビでは葉面付着塩分量が少ない場合に障害は生じないか軽微であること2)などを根拠として、今回の解析では最大瞬間風速が20 メートル毎秒以下の台風では光合成阻害は起こらず、20〜30メートル毎秒および30メートル毎秒以上で阻害が生じるとした。

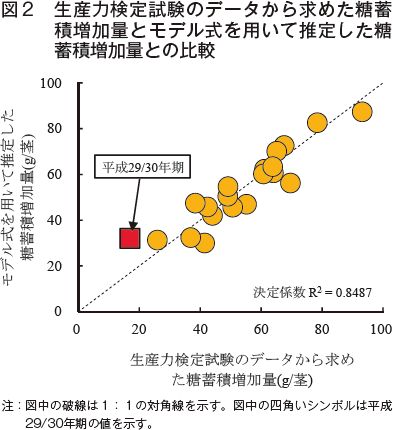

これらの風速域において生じる光合成阻害の程度については、既往文献に該当する報告が見当たらなかった。そのため、前述の通り、逆算的アプローチを行った。具体的には、最大瞬間風速が20〜30 メートル毎秒および30メートル毎秒以上の風速域における阻害程度として、それぞれ0〜100%まで10%ごとに11段階を想定した。また、30メートル毎秒以上の場合は、20〜30メートル毎秒と同等以上の阻害を受けるとした。例えば、「20〜30メートル毎秒では光合成阻害は生じないが、30メートル毎秒以上になると潮風害や葉身裂傷により光合成が阻害される」という状況は、「20〜30メートル毎秒での阻害程度0%」かつ「30メートル毎秒以上での阻害程度が“X”%」と表現でき、“X”の部分は0%、10%…100%と10%刻みで計11通りの設定が可能である。同様に、20〜30メートル毎秒での阻害程度10%かつ30メートル毎秒以上での阻害程度が10〜100%の場合は10通り、20〜30メートル毎秒での阻害程度20%かつ30メートル毎秒以上での阻害程度が20〜100%の場合は9通り、というように、風速域ごとに異なる阻害程度を組み合わせて、光合成の阻害程度を合計66通り設定した。

これらの風速域において生じる光合成阻害の程度については、既往文献に該当する報告が見当たらなかった。そのため、前述の通り、逆算的アプローチを行った。具体的には、最大瞬間風速が20〜30 メートル毎秒および30メートル毎秒以上の風速域における阻害程度として、それぞれ0〜100%まで10%ごとに11段階を想定した。また、30メートル毎秒以上の場合は、20〜30メートル毎秒と同等以上の阻害を受けるとした。例えば、「20〜30メートル毎秒では光合成阻害は生じないが、30メートル毎秒以上になると潮風害や葉身裂傷により光合成が阻害される」という状況は、「20〜30メートル毎秒での阻害程度0%」かつ「30メートル毎秒以上での阻害程度が“X”%」と表現でき、“X”の部分は0%、10%…100%と10%刻みで計11通りの設定が可能である。同様に、20〜30メートル毎秒での阻害程度10%かつ30メートル毎秒以上での阻害程度が10〜100%の場合は10通り、20〜30メートル毎秒での阻害程度20%かつ30メートル毎秒以上での阻害程度が20〜100%の場合は9通り、というように、風速域ごとに異なる阻害程度を組み合わせて、光合成の阻害程度を合計66通り設定した。

(2)光合成の阻害継続期間の設定

光合成の阻害継続期間の検討では、有効積算温度を指標とした。有効積算温度とは毎日の有効温度を積算したものであり、有効温度とは日平均気温のうち基準温度を上回った分の温度である。基準温度とは、植物が活動できる最低限の温度であり、植物種や品種、活動内容により異なる。例えば、ある3日について日平均気温が10度、13度、16度であり、基準温度が5度の場合、1日当たりの有効温度はそれぞれ5度日、8度日、11度日となり、3日間の有効積算温度は24度日となる。

光合成阻害が継続する期間は、前田ら2)の事例を参考に設定した。沖縄で夏季に塩水をサトウキビに散布したところ処理直後から葉身が変色し、生育速度が顕著に低下したが、処理後約2週間で生育速度が回復したという報告である。サトウキビでは葉身展開の基準温度が10度と報告されており3)、夏季の沖縄における2週間は有効積算温度でおおむね200度日で、約1枚の新葉が展開する期間に相当する。一般圃場においても台風被害からの回復には新葉の展開が重要なことが経験的に知られている。以上を踏まえ、今回の解析では光合成阻害の継続期間を、台風後に有効積算温度が200度日に達するまでとした。

光合成阻害が継続する期間は、前田ら2)の事例を参考に設定した。沖縄で夏季に塩水をサトウキビに散布したところ処理直後から葉身が変色し、生育速度が顕著に低下したが、処理後約2週間で生育速度が回復したという報告である。サトウキビでは葉身展開の基準温度が10度と報告されており3)、夏季の沖縄における2週間は有効積算温度でおおむね200度日で、約1枚の新葉が展開する期間に相当する。一般圃場においても台風被害からの回復には新葉の展開が重要なことが経験的に知られている。以上を踏まえ、今回の解析では光合成阻害の継続期間を、台風後に有効積算温度が200度日に達するまでとした。

(3)光合成阻害を反映した仮想日射量

光合成阻害が生じた場合、本来は利用できるはずの日射を利用できなくなる。そこで、解析では光合成阻害を日射の利用効率の低下として表すこととした。具体的には、台風が襲来するたびに、有効積算温度が200度日に達するまでの期間について、本来の日射量を光合成阻害条件に応じて減じた“仮想日射量”データを作成した。

たとえば、前述した66通りの光合成阻害条件のうち、「20〜30メートル毎秒では光合成阻害程度が50%」かつ「30メートル毎秒以上では80%」という条件を取り上げ、台風の発生に応じて積算仮想日射量データを作成する場合を考える。分かりやすい例として平成21年を挙げるが、同年は10月7日に30メートル毎秒以上、10月26日には20〜30メートル毎秒の台風が接近したので、10月7日から有効積算温度が200度日に達する10月24日までは日射量を80%減らし、10月25日は通常の日射量に戻し、再び10月26日から有効積算温度200度日に達する11月13日まで日射量を50%減らすという作業を行う。次に、こうした作業を平成21年以外の19年分についても同様に行い、20年分の積算仮想日射量データを作成する。そして、別の光合成阻害条件について、やはり同様に20年分の積算仮想日射量データを作成する。最終的には66通りの光合成阻害条件の全てについて、それぞれ20年分の積算仮想日射量データが作成される。

たとえば、前述した66通りの光合成阻害条件のうち、「20〜30メートル毎秒では光合成阻害程度が50%」かつ「30メートル毎秒以上では80%」という条件を取り上げ、台風の発生に応じて積算仮想日射量データを作成する場合を考える。分かりやすい例として平成21年を挙げるが、同年は10月7日に30メートル毎秒以上、10月26日には20〜30メートル毎秒の台風が接近したので、10月7日から有効積算温度が200度日に達する10月24日までは日射量を80%減らし、10月25日は通常の日射量に戻し、再び10月26日から有効積算温度200度日に達する11月13日まで日射量を50%減らすという作業を行う。次に、こうした作業を平成21年以外の19年分についても同様に行い、20年分の積算仮想日射量データを作成する。そして、別の光合成阻害条件について、やはり同様に20年分の積算仮想日射量データを作成する。最終的には66通りの光合成阻害条件の全てについて、それぞれ20年分の積算仮想日射量データが作成される。

(4)光合成阻害を考慮した糖蓄積増加量の解析

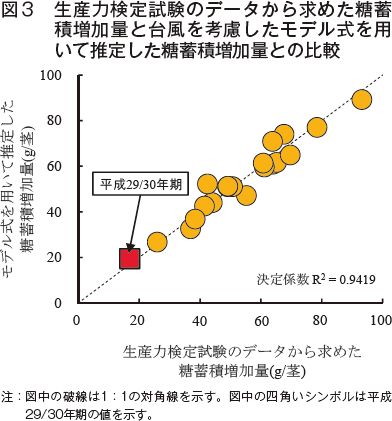

以上のように作成した積算仮想日射量データを用いて、改めて、各年期の糖蓄積増加量と各気象データとの関係について重回帰分析を行った。そして、66通りの光合成阻害条件のそれぞれについて糖蓄積増加量を推定するモデル式を作成して、その精度を比較した。その結果、モデル式の決定係数が最大となり推定精度が最も高かったのは、最大瞬間風速が20〜30メートル毎秒の場合の光合成阻害程度10%、30メートル毎秒以上で同60%とした条件であった(決定係数R2 = 0.9419、P < 0.001。表2)。

このときのモデル式を用いて推定した糖蓄積増加量と、生産力検定試験のデータから求めた糖蓄積増加量とを比較すると図3のようになる。これを見ると、台風に起因する光合成阻害を考慮しなかった場合(図2)に比べて、平成29/30年期の糖蓄積増加量をより正確に推定できるようになったことが分かる。また、平成29/30年期以外にも、10月の台風による影響が大きいと推察される年期の推定精度が向上した。このことから、台風の影響を光合成阻害として扱うという考え方が有効であったことが示唆された。

また、最も推定精度が高かった条件の光合成阻害程度(20〜30メートル毎秒で10%、30メートル毎秒以上で60%)については、あまり強くない台風の場合は主に葉身の裂傷に起因する軽度の光合成阻害が生じ、強い台風では葉身裂傷に加えて潮風害による甚大な光合成阻害も生じるという、実際の圃場状況に合致した結果であると考えられた。

さらに、解析の過程では、糖蓄積増加量と各気象要因との関係性の強さや方向性を表す標準偏回帰係数という数値が算出される。これを見ると、糖蓄積増加量に対して11月〜12月の平均気温と積算降水量、および10月〜12月の積算仮想日射量が意味のある関係性を持つと判定された(表3)。これは、10月〜12月に晴天が多いと日中の気温が上がり、日射量も増えるため糖蓄積が進行し、逆に雨天が多い場合は日射量が少なく、糖蓄積が鈍化するという状況を示すと解釈できる。また、総じて11月の日射量と積算降水量の標準偏回帰係数が比較的高かったことは、種子島では、茎が伸長するほど高温ではないものの光合成速度はそれなりに高く維持される11月において、晴天が多く日射量に恵まれることで糖蓄積が特に順調に進むことを表していると考えられた。

このときのモデル式を用いて推定した糖蓄積増加量と、生産力検定試験のデータから求めた糖蓄積増加量とを比較すると図3のようになる。これを見ると、台風に起因する光合成阻害を考慮しなかった場合(図2)に比べて、平成29/30年期の糖蓄積増加量をより正確に推定できるようになったことが分かる。また、平成29/30年期以外にも、10月の台風による影響が大きいと推察される年期の推定精度が向上した。このことから、台風の影響を光合成阻害として扱うという考え方が有効であったことが示唆された。

また、最も推定精度が高かった条件の光合成阻害程度(20〜30メートル毎秒で10%、30メートル毎秒以上で60%)については、あまり強くない台風の場合は主に葉身の裂傷に起因する軽度の光合成阻害が生じ、強い台風では葉身裂傷に加えて潮風害による甚大な光合成阻害も生じるという、実際の圃場状況に合致した結果であると考えられた。

さらに、解析の過程では、糖蓄積増加量と各気象要因との関係性の強さや方向性を表す標準偏回帰係数という数値が算出される。これを見ると、糖蓄積増加量に対して11月〜12月の平均気温と積算降水量、および10月〜12月の積算仮想日射量が意味のある関係性を持つと判定された(表3)。これは、10月〜12月に晴天が多いと日中の気温が上がり、日射量も増えるため糖蓄積が進行し、逆に雨天が多い場合は日射量が少なく、糖蓄積が鈍化するという状況を示すと解釈できる。また、総じて11月の日射量と積算降水量の標準偏回帰係数が比較的高かったことは、種子島では、茎が伸長するほど高温ではないものの光合成速度はそれなりに高く維持される11月において、晴天が多く日射量に恵まれることで糖蓄積が特に順調に進むことを表していると考えられた。

5.平成29/30年期に何が起こったか

これまでの解析結果を踏まえて、平成29/30年期の低糖度問題を考察する。同年期は10月の蔗汁糖度自体は平年と同等であった。また、一茎重が小さかったため、10月以降の日射量が十分であれば、光合成量に対して茎容積が小さいことから蔗汁糖度の上昇幅は大きかったと推察される。しかし、10月、11月の日射量(観測日射量)はそれぞれ1平方メートル当たり303メガジュール、同239メガジュールと、平年値より15%程度少なかった。さらに、10月下旬の連続する台風で葉身が障害を受け、また、気温が低下して新葉の展開に長時間を要したこともあり、糖蓄積に重要な11月に、元々少なかった日射すら十分に利用できなかった。その結果、10月以降の糖蓄積増加量(一茎当たり16.9グラム)や収穫期の蔗汁糖度(12.1%)は過去20年間で最低となった(図1)。今回、最も推定精度の高かったモデル式を用いて、平成29/30年期に台風による葉身の障害がなかったと仮定(積算仮想日射量ではなく通常の積算日射量を使用)した場合の糖蓄積増加量を試算すると一茎当たり45.9グラムとなり、一茎重を基に蔗汁糖度を推定すると16.7%となった。一茎重が小さかったため蔗汁糖度を過大評価している可能性はあるが、この推定値を対照とすれば、平成29/30年期は10月下旬の台風により糖蓄積増加量は約6割減少し、最終的な蔗汁糖度は約3割低下したことになる。やはり、低糖度問題では台風の影響が甚大だったと言えるだろう。

おわりに

令和2年は、7月に台風が発生しなかった。台風の観測記録が残っている昭和26年以降で初めてのことだという。本稿で示したように、平成29/30年期の低糖度問題は台風に起因した偶発的事象であったと考えられる。しかし、地球温暖化にともなう海面水温の上昇により気象が不安定化しているとすれば、今後は偶発的ではなく、秋季以降の台風が頻発する可能性も否定できない。このような可能性も見据え、早期高糖性や夏植え適性に優れ早い段階で糖蓄積量を確保できる品種、あるいは潮風害や葉身裂傷に対する抵抗性そのものに優れる品種の開発、また、夏・秋植えの推奨や適期植え付けなどを通じて収穫時の糖度の安定化を実現していくことは重要である。引き続き、関係者が連携して取り組んでいきたい。

最後に、本稿で紹介した解析の詳細について関心がある読者の方には、日本作物学会紀事第89巻第2号に掲載された著者らの報告を参照していただきたい。

最後に、本稿で紹介した解析の詳細について関心がある読者の方には、日本作物学会紀事第89巻第2号に掲載された著者らの報告を参照していただきたい。

謝辞

本研究の実施に当たり、鹿児島大学農学部の神田英司准教授には有益なご助言を頂いた。ここに記して謝意を表する。

参考文献

1)山本晴彦、岩谷潔(2006)「台風に伴う九州・山口地方の平成16年産水稲生産への影響と台風18号(SONGDA)により発生した潮風害の実態」『日本作物学会紀事』75、pp.535-541.

2)前田剛希、下地格、宮城克浩、手登根正、下地浩之、上地克美、知念潤、伊志嶺弘勝、砂川正幸(2015)「塩水暴露された春植えサトウキビの生育と品質の変化および除塩に必要な散水量」『沖縄農業』47、pp.3-16.

3)Inman-Bamber, N. G. (1994)「Temperature and seasonal effects on canopy development and light interception of sugarcane」『Field Crops Research』36,pp.41-51.

本研究の実施に当たり、鹿児島大学農学部の神田英司准教授には有益なご助言を頂いた。ここに記して謝意を表する。

参考文献

1)山本晴彦、岩谷潔(2006)「台風に伴う九州・山口地方の平成16年産水稲生産への影響と台風18号(SONGDA)により発生した潮風害の実態」『日本作物学会紀事』75、pp.535-541.

2)前田剛希、下地格、宮城克浩、手登根正、下地浩之、上地克美、知念潤、伊志嶺弘勝、砂川正幸(2015)「塩水暴露された春植えサトウキビの生育と品質の変化および除塩に必要な散水量」『沖縄農業』47、pp.3-16.

3)Inman-Bamber, N. G. (1994)「Temperature and seasonal effects on canopy development and light interception of sugarcane」『Field Crops Research』36,pp.41-51.

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678