�z�[�� > ���� > ������ > ���Ƃ����� > �����\�Ȑ����Y�Ƃ̍\�z�Ɍ����ā`�쐼�����̃T�g�E�L�r���Y�E�����Y�Ƃɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̎Z�o���ʂ���`

�ŏI�X�V���F2025�N7��10��

�����\�Ȑ����Y�Ƃ̍\�z�Ɍ�����

�`�쐼�����̃T�g�E�L�r���Y�E�����Y�Ƃɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̎Z�o���ʂ���`

2025�N7��

������w�@��[�Ȋw�Z�p�����Z���^�[�@�����헪LCA�A�g�����@�\�@���C�����@�����@��

�T�g�E�L�r�R���T���^���g�@���{�@��

�T�g�E�L�r�R���T���^���g�@���{�@��

�y�v��z

�@�쐼�����i���������E���ꌧ�j��15�����H��ɂ��āA3�N���̐��Y���уf�[�^����ɁA�T�g�E�L�r���Y�Ƒe�����Y�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ𖾂炩�ɂ����B���f�엿�����ƍk�N�ɔ����y�납��̉������ʃK�X�i���_�����f�j�̔r�o�A�{�C���[�ł�A�d���g�p�ɂ��r�o�̊������傫�������B�܂��A����ꂽ���ʂɂ͒n��ԍ���N���ԍ�������ꂽ�B����́A�n��̎���ɍ��킹���r�o�팸�{����u���Ă������Ƃ��]�܂��B

�͂��߂�

�@�T�g�E�L�r����e���Y���鐻���v���Z�X�́A�����H��̃G�l���M�[�i���C�Ɠd�́j���T�g�E�L�r�̍�肩���i�o�K�X�j�̔R�Ăɂ���ċ������邽�߁A�o�ϐ��Ɗ����̗��ʂŗD�ꂽ�E�Y�f�^�̍H�ƃv���Z�X�ł���B�������Ȃ���A2050�N�܂łɃJ�[�{���j���[�g�������������邽�߂ɂ́A�����v���Z�X�����łȂ��A�_�Ƃ╛�Y�����p���܂߂��T�g�E�L�r�Y�ƑS�̂̎��_�ŁA�����ᓊ���^�Ŋ����ׂ̏��Ȃ������I�������I�Ȑ��Y�̌n�ֈڍs���Ă����K�v������B���̎����Ɍ����āA���Y���̌��ゾ���łȂ��A���e���]���i���C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�FLCA�j�����{���邱�ƂŁA����̊����חʂƊ����ׂɊ�^����v�����ʓI�ɖ��炩�ɂ��A�Ȋw�I�����Ɋ�Â���Ƃ��̌��ʂ̌����s�����Ƃ��d�v�ł���B

�@����A������������ʂ̌����X�����������A�_�ѐ��Y�Ȃ́u�����I���쐶�Y�̐��m���ً}�x�����Ɓv�̃��j���[�Ƃ��āu�������̐V�K���v�J��x�����Ɓv���d�g�܂�Ă���A�����Y���̎��v�g��Ɍ����āA�Ö������̍����ȊO�ւ̑��p�r�J������������Ă���B�����Ȃ�ƁA����̐����Y�Ƃ́A����������Y���̎��v�g���i�߂钆�ŁA�����i�H�i�Y�ƁE���w�Y�ƂȂǁj����A�����i����������Y���j�̉������ʃK�X�r�o���P�ʂ̏��J���≷�����ʃK�X�r�o�ʂ̒ጸ�����߂��Ă����ƍl������1�j�B

�@�����̃T�g�E�L�r�͔|�Ƒe�������ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂɂ��ẮA���c��2�j�����{�ƃ^�C�̐��l����A�����גጸ�Ɍ����āA���f�{��ʂƔ_��g�p�ʁA�_�Ƌ@�B�R���̍팸�A�o�K�X�̍��x���p���Ă��Ă���B���������J���@�l�Y�ƋZ�p������������LCA�f�[�^�x�[�X��IDEA�iInventory Database for Environmental Analysis�j�ł́A�u���Ƃ����сv�̔r�o�ʃf�[�^�iIDEA���i�R�[�h�F014112201pJPN�j�Ƃ��āA�u2007�N�̎����������V���ɂ����邳�Ƃ����э͔|���@�v��O��ɁA�w�����ޏ��x2008�N1�����u���Ƃ����сE�������̓�_���Y�f�r�o�ʂƐH�i�G�l���M�[�����`���Ƃ����т��琸�����܂ł̓�_���Y�f�r�o�ʂ̌v�Z���ʂ���`�v�̓��e����Ɍv�Z���ꂽ�����i�T�g�E�L�r���ʁ�1�w�N�^�[��������55�g���Ɖ���j���̗p����Ă���B�������A���̐��l�͌���ꂽ�n��̒P�N�͔̍|������ɁA�T�g�E�L�r���Y���琻���H���܂ł̊����ׂ�ςݏグ�Čv�Z���ꂽ���̂ł��邽�߁A���܂��܂ȓ쐼�����̊e�n����̍��فi�y��A�~���ʁA�{���A�@�B���������A�����H��̏����\�͂��ޏ�-�H��Ԃ̕��ϗA�������Ȃǁj��T�g�E�L�r�̒P���A�i���̔N���ϓ��Ȃǂ̉e���͕s���ł���B�N���ϓ���i��ԍ��ɂ��ẮA������3�j���A��q���ɂ����鐻���p�i��iNiF8�j�Ƒ������i��iKY01-2044�j��4�N�Ԃ͔̍|�f�[�^�ƃv�����g�f�[�^����ɁA�T�g�E�L�r��e���A�����Ȃǂ̔r�o���P�ʂƂ��̕ϓ��v���̉�͂����Ă��邪�A�������q���݂̂̃f�[�^�ł��邽�߁A�쐼�����e�n��ɂ�����]�����K�v�ł���B

�@�����ŁA�{�ł́A�쐼�����̊e�n��ɂ����鐻���Y�Ƃ�LCA�����{���A�T�g�E�L�r��e���̐��Y�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̌���𖾂炩�ɂ��A�r�o�팸�ɗL���Ȏ{��ɂ��čl�@����B

�@����A������������ʂ̌����X�����������A�_�ѐ��Y�Ȃ́u�����I���쐶�Y�̐��m���ً}�x�����Ɓv�̃��j���[�Ƃ��āu�������̐V�K���v�J��x�����Ɓv���d�g�܂�Ă���A�����Y���̎��v�g��Ɍ����āA�Ö������̍����ȊO�ւ̑��p�r�J������������Ă���B�����Ȃ�ƁA����̐����Y�Ƃ́A����������Y���̎��v�g���i�߂钆�ŁA�����i�H�i�Y�ƁE���w�Y�ƂȂǁj����A�����i����������Y���j�̉������ʃK�X�r�o���P�ʂ̏��J���≷�����ʃK�X�r�o�ʂ̒ጸ�����߂��Ă����ƍl������1�j�B

�@�����̃T�g�E�L�r�͔|�Ƒe�������ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂɂ��ẮA���c��2�j�����{�ƃ^�C�̐��l����A�����גጸ�Ɍ����āA���f�{��ʂƔ_��g�p�ʁA�_�Ƌ@�B�R���̍팸�A�o�K�X�̍��x���p���Ă��Ă���B���������J���@�l�Y�ƋZ�p������������LCA�f�[�^�x�[�X��IDEA�iInventory Database for Environmental Analysis�j�ł́A�u���Ƃ����сv�̔r�o�ʃf�[�^�iIDEA���i�R�[�h�F014112201pJPN�j�Ƃ��āA�u2007�N�̎����������V���ɂ����邳�Ƃ����э͔|���@�v��O��ɁA�w�����ޏ��x2008�N1�����u���Ƃ����сE�������̓�_���Y�f�r�o�ʂƐH�i�G�l���M�[�����`���Ƃ����т��琸�����܂ł̓�_���Y�f�r�o�ʂ̌v�Z���ʂ���`�v�̓��e����Ɍv�Z���ꂽ�����i�T�g�E�L�r���ʁ�1�w�N�^�[��������55�g���Ɖ���j���̗p����Ă���B�������A���̐��l�͌���ꂽ�n��̒P�N�͔̍|������ɁA�T�g�E�L�r���Y���琻���H���܂ł̊����ׂ�ςݏグ�Čv�Z���ꂽ���̂ł��邽�߁A���܂��܂ȓ쐼�����̊e�n����̍��فi�y��A�~���ʁA�{���A�@�B���������A�����H��̏����\�͂��ޏ�-�H��Ԃ̕��ϗA�������Ȃǁj��T�g�E�L�r�̒P���A�i���̔N���ϓ��Ȃǂ̉e���͕s���ł���B�N���ϓ���i��ԍ��ɂ��ẮA������3�j���A��q���ɂ����鐻���p�i��iNiF8�j�Ƒ������i��iKY01-2044�j��4�N�Ԃ͔̍|�f�[�^�ƃv�����g�f�[�^����ɁA�T�g�E�L�r��e���A�����Ȃǂ̔r�o���P�ʂƂ��̕ϓ��v���̉�͂����Ă��邪�A�������q���݂̂̃f�[�^�ł��邽�߁A�쐼�����e�n��ɂ�����]�����K�v�ł���B

�@�����ŁA�{�ł́A�쐼�����̊e�n��ɂ����鐻���Y�Ƃ�LCA�����{���A�T�g�E�L�r��e���̐��Y�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̌���𖾂炩�ɂ��A�r�o�팸�ɗL���Ȏ{��ɂ��čl�@����B

1�@�������j�Ƌ�̓I�ȕ]�����@

�i1�j�����ړI

�@�����̃T�g�E�L�r���Y����ёe�����Y�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂɂ��āA�n��ԍ���N���ԍ��A���̔r�o�v����c������ړI�ŕ]�������{����B�T�g�E�L�r1�g���A�e��1�L���O�����̓�̐��Y�ʓ�����̉������ʃK�X�r�o�ʂ��Z�o����B�����\�Ȑ����Y�Ƃ̍\�z�Ɍ����āA�������ʃK�X�r�o�팸�̂��߂ɗL���Ȏ{����Ă���B

�i2�j�]���Ώ�

�@��������6�����H��ƁA�����9�����H��̌v15�H���ΏۂƂ��A3�N�x���i�ߘa1/2�N���A2/3�N���A3/4�N���j��]�������B

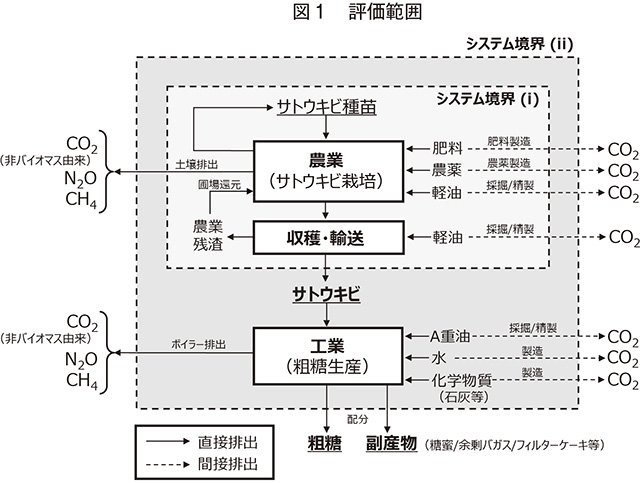

�i3�j�]���͈͂̐ݒ�

�@�}1�ɕ]���͈́i�V�X�e�����E�j�������B�{�����ł́A�]���ړI�ɑΉ����āA��̕]���͈͂�ݒ肵���B�܂��A�T�g�E�L�r�͔̍|�i�t�A���A�ĐA���A���o���j�A���n�A�����H��܂ł̗A�����T�g�E�L�r���Y�ɂ�����]���͈́i�@�j�Ƃ����B����ɁA�T�g�E�L�r����e�����Y�܂ł̍H�ƃv���Z�X���܂S�̂�]���͈́i�A�j�Ƃ����B

�i4�j�]�����@

�@�T�g�E�L�r1�g��������̉������ʃK�X�r�o�ʂ́A�T�g�E�L�r�͔|�ɂ����钼�ڔr�o�ʁi�n�[�x�X�^�[�Ȃǔ_�Ƌ@�B��A���g���b�N���p���̌y���R�Ăɔ����r�o�⒂�f�엿�R���̈��_�����fN2O�q��_���Y�fCO2�̖�300�{�̉������ʃK�X�r�̔r�o�Ȃǁj�ƁA�_�Ɠ������i�엿�A�_��A�_�Ƌ@�B�Ɏg�p����y���Ȃǁj�̐������̊Ԑڔr�o�ʂ�ςݏグ���l���T�g�E�L�r���Y�ʂŏ����Ĕr�o���P�ʂ��Z�o�����B���l�ɁA�e��1�L���O����������̉������ʃK�X�r�o�ʂ́A�T�g�E�L�r���Y����e���Y����܂ł̑S�v���Z�X�ɂ����钼�ځE�ԐړI�ȉ������ʃK�X�r�o�ʂ�ςݏグ���l��e�����Y�ʂŏ����Ĕr�o���P�ʂ��Z�o�����B

�@�e�n��̃T�g�E�L�r�͔|�Ɋւ���_���엿�̓����ʁA�@�B���n���A���ϗA�������i�_��-�����H��j�A�n�[�x�X�^�[�̔R��A3�N���i�ߘa��/2�N���A2/3�N���A3/4�N���j�̃T�g�E�L�r�̒P����g���A�e��^�i�t�A���A�ĐA���A���o���j�̎��n�ʐρA�����H��̉ғ����т́A�������4�A5�j��e�n��͔̍|�w�j�A�W�҂ւ̃q�A�����O�ɂ��f�[�^���W���s�����B�_�Ƃ�H�Ƃœ��������R���⎑�ނ̐����A���p�Ȃǂɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ́A�O�q��LCA�f�[�^�x�[�X�EIDEA�Ɋi�[����Ă���o�b�N�O���E���h�f�[�^�𗘗p�����B���W����15�H���3�N���̃f�[�^���A����c��6�j���J�����������V�~�����[�^�[�uSugaNol�v�ɓ��͂��āA�e�n��̃T�g�E�L�r�A�e���A�o�K�X�A�����Y����܂łɒ��ړI�E�ԐړI�ɔr�o���ꂽ�������ʃK�X�r�o�ʂ��Z�o�����B�e���ƕ��Y���i�o�K�X�A�����A�ΊD�P�[�L�j�̊e�r�o���P�ʂ́A�T�g�E�L�r���Y���琻���v���Z�X�܂ł̉������ʃK�X�r�o�ʂ̑��ʂ��A���i�╛�Y���̌o�ϓI���l�i�e���i�̒P��×�����ʁj�Ŋe���i�ɔz�����邱�ƂŊe�r�o���P�ʂ��Z�o�����B

�@�e�n��̃T�g�E�L�r�͔|�Ɋւ���_���엿�̓����ʁA�@�B���n���A���ϗA�������i�_��-�����H��j�A�n�[�x�X�^�[�̔R��A3�N���i�ߘa��/2�N���A2/3�N���A3/4�N���j�̃T�g�E�L�r�̒P����g���A�e��^�i�t�A���A�ĐA���A���o���j�̎��n�ʐρA�����H��̉ғ����т́A�������4�A5�j��e�n��͔̍|�w�j�A�W�҂ւ̃q�A�����O�ɂ��f�[�^���W���s�����B�_�Ƃ�H�Ƃœ��������R���⎑�ނ̐����A���p�Ȃǂɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ́A�O�q��LCA�f�[�^�x�[�X�EIDEA�Ɋi�[����Ă���o�b�N�O���E���h�f�[�^�𗘗p�����B���W����15�H���3�N���̃f�[�^���A����c��6�j���J�����������V�~�����[�^�[�uSugaNol�v�ɓ��͂��āA�e�n��̃T�g�E�L�r�A�e���A�o�K�X�A�����Y����܂łɒ��ړI�E�ԐړI�ɔr�o���ꂽ�������ʃK�X�r�o�ʂ��Z�o�����B�e���ƕ��Y���i�o�K�X�A�����A�ΊD�P�[�L�j�̊e�r�o���P�ʂ́A�T�g�E�L�r���Y���琻���v���Z�X�܂ł̉������ʃK�X�r�o�ʂ̑��ʂ��A���i�╛�Y���̌o�ϓI���l�i�e���i�̒P��×�����ʁj�Ŋe���i�ɔz�����邱�ƂŊe�r�o���P�ʂ��Z�o�����B

2�@�e�n��ɂ����鐻���Y�Ƃ̉������ʃK�X�r�o��

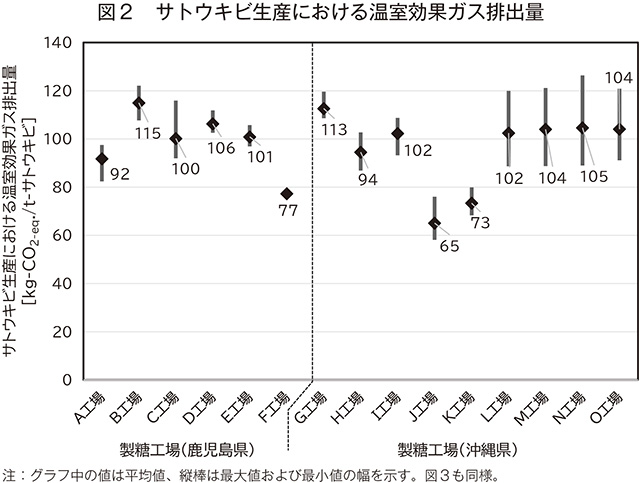

�i1�j�T�g�E�L�r���Y�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o��

�@�e�n���3�N�Ԃ̃T�g�E�L�r���Y�ɂ�����r�o���P�ʂ̕��ϒl�ƍő�l����эŏ��l�̕���}2�Ɏ����B��������6�H��iA�`F�H��j�ł́A�T�g�E�L�r1�g���Y����ۂ̉������ʃK�X�r�o�ʁi3�N���ρj��77�`115kgCO2-eq./t-�T�g�E�L�r�ł���A�����9�H��iG�`O�H��j�ł�65�`113kgCO2-eq./t-�T�g�E�L�r�ƁA�����Ƃ��ɒn��ɂ�鍷������ꂽ���A�ϓ����͂قړ����ł������B�܂��A�����̔r�o���P�ʂ́AIDEA�Ɋi�[����Ă���T�g�E�L�r���Y�̔r�o���P�ʃf�[�^�iIDEA���i�R�[�h�F014112201pJPN�j�Ƃقړ����x�ł������i���C�Z���X�K���邽��IDEA�̐����͔���J�j�B����A�����n��̔N���ϓ�������ƁA���ꌧ�̐����H��ł͕ϓ������傫���B����͔N�x�ɂ��T�g�E�L�r�̒P���̑����ɋN�����Ă���Ɛ��������B���̂悤�ɁA�T�g�E�L�r���Y�ɂ�����r�o���P�ʂɂ́A�n�捷�ƔN���ϓ������邱�Ƃɒ��ӂ���K�v������B

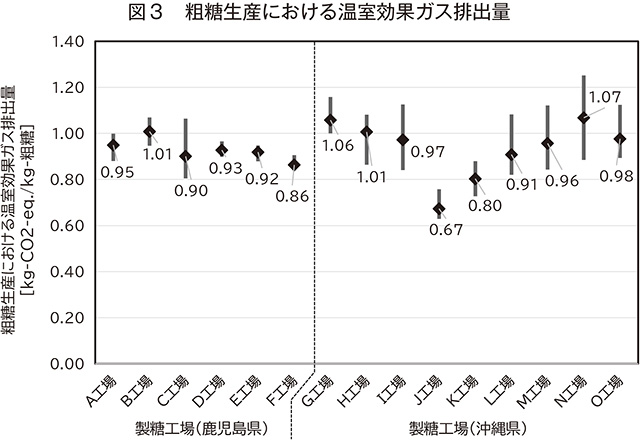

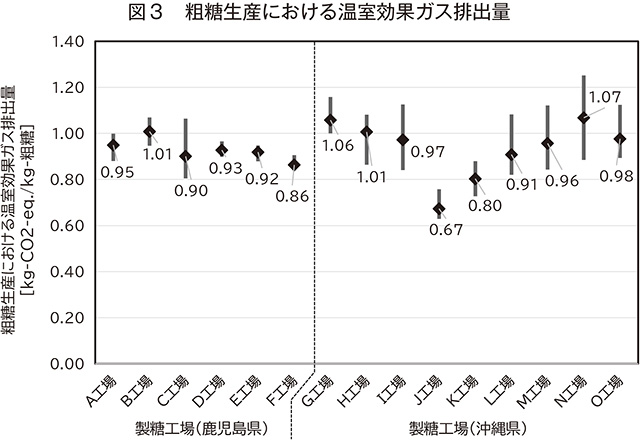

�i2�j�e�����Y�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o��

�@�e�n���3�N�Ԃ̑e�����Y�ɂ�����r�o���P�ʂ̕��ϒl�ƍő�l����эŏ��l�̕���}3�Ɏ����B�e��1�L���O�����Y����ۂ̉������ʃK�X�r�o�ʁi3�N���ρj�́A��������6�H��ł́A0.86�`1.01kgCO2-eq./kg-�e���A�����9�H��ł�0.67�`1.07kgCO2-eq./kg-�e���ł���A�������͒n��ԍ����������A����͒n��ԍ����傫�������B�N���ϓ��́A�T�g�E�L�r���Y�̔r�o���P�ʂƔ�ׂď������BIDEA�Ɋi�[����Ă���u�e���A�Â���A����E�������v�iIDEA���i�R�[�h�F095111200pJPN�j�̔r�o���P�ʃf�[�^�Ɣ�r����ƁA����̌��ʂ͂��̔������x�̐����ł������B

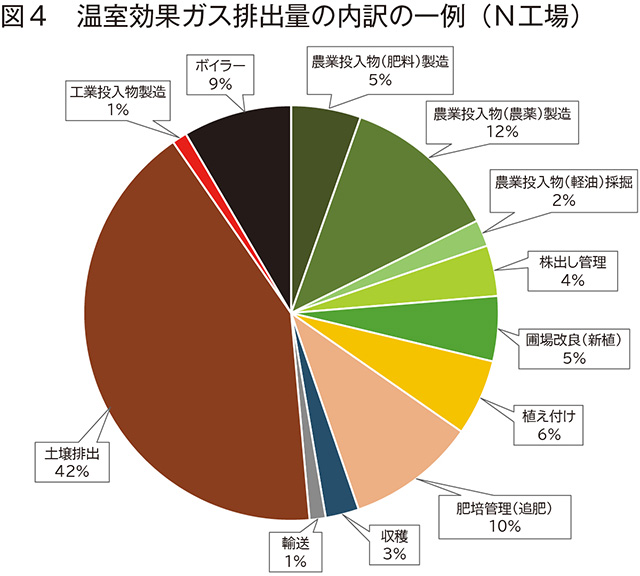

�@�e�����Y�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̓���̈��iN�H��j��}4�Ɏ����B�r�o�ʂ��ł������H���́A�{��ƍk�N�ɂ�鈟�_�����f�iN2O�j�̔����ɔ����u�y��r�o�v�ł���A�S�̂�42�����߂��B���̌X���́A����ΏۂƂ����S�����H��Ō���ꂽ�B�����āA�_���엿�Ȃǂ̔_�Ɠ������̐������ɔr�o�����r�o�ʂ��S�̖̂�20�����߁A�{�C���[�̊J�n�E��~���Ɏg�p�����A�d���̔R�ėR���̔r�o�������A�p�ɂɑ��Ƃ���~����H��ł́A�{�C���[����̔r�o���S�̂�22�����߂�Ƃ�����������B

�@�e�����Y�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̓���̈��iN�H��j��}4�Ɏ����B�r�o�ʂ��ł������H���́A�{��ƍk�N�ɂ�鈟�_�����f�iN2O�j�̔����ɔ����u�y��r�o�v�ł���A�S�̂�42�����߂��B���̌X���́A����ΏۂƂ����S�����H��Ō���ꂽ�B�����āA�_���엿�Ȃǂ̔_�Ɠ������̐������ɔr�o�����r�o�ʂ��S�̖̂�20�����߁A�{�C���[�̊J�n�E��~���Ɏg�p�����A�d���̔R�ėR���̔r�o�������A�p�ɂɑ��Ƃ���~����H��ł́A�{�C���[����̔r�o���S�̂�22�����߂�Ƃ�����������B

3�@�쐼�����̐����Y�Ƃ̉������ʃK�X�r�o�팸�Ɍ������{��

�@�T�g�E�L�r�͔|�ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�팸�ɂ́A���_�I�ɂ͔��ւ̔엿��_��̓��������炵�A����ő����ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł���B���ɁA�T�g�E�L�r�͔|�ɂ����čł��r�o�����̑傫���y��r�o��ጸ���邱�Ƃ��L���ł���A���̂��߂ɂ͒��f�엿�̓��������炷���ƁA�s�k�N�̊��o���͔|�̔䗦�𑝂₷���Ƃ̌��ʂ��傫���B�Z�p�I�ɂ́A���o���ő�����������i��i�Ⴆ�A��q���̏ꍇ�́u�͂�̂������v�Ȃǁj�̗��p���L���ł���B

�@���ɁA�r�o�����̑傫���_�������炷���Ƃ����ʓI�ł���B�{�����ł͊e�n��̎��ۂ̔_��g�p�ʂ�c���ł����A�����܂�E���܂̓����ʂ͈ꗥ�̒l��ςݏグ�Ă��邽�߁A���ۂ��傫�ȓ����ʂ����ς����Ă���\��������B�܂��A��q���̈ꕔ�n��ł́A�ቷ�ł��G�����̉��P��Ƃ��āA�_�Ɨp�}���`�̔핢�͔|���s���Ă��邽�߁A�_�Ɨp�}���`�̐����Ɣp���Ŕ������鉷�����ʃK�X�̔r�o�ʂ��S�̂�7�����߂Ă����B�H�A���E�H���n�ȂNjZ�p�I�ɖG�萫�����P����{��ɂ���Ĕ_�Ɨp�}���`�̎g�p������邱�Ƃ��ł���A�������ʃK�X�r�o�팸�̖ʂł����ʓI�ł���B

�@�܂��A�{�C���[����̔r�o��������r�I�傫�������B�o�K�X���{�C���[�R���Ƃ��Ďg�p�����ꍇ�A�v�Z��̓J�[�{���j���[�g�����i�T�g�E�L�r����C������z������CO2���R�Ď��ɔr�o����邾���ŁA�����I��CO2�r�o�̓[���j�Ƃ݂Ȃ��āA�r�o�����CO2�̓J�E���g����Ȃ��B����A����m�F���ꂽ�{�C���[����̔r�o�́A�{�C���[�^�]�̊J�n���ƒ�~���Ɏg�p�����A�d���̔R�ĂɋN������B���ɑ��Ɗ��Ԓ��Ɉ���I�ȘA���^�]���\�ł���A���ƊJ�n���ƏI�����ȊO�́A�o�K�X�݂̂�R���Ƃ����{�C���[�^�]�ɂ��A���_�I�ɂ͌���̔r�o�ʂ�5�`10���O��̔r�o�팸���\�ł���B

�@�{�ł́A�T�g�E�L�r���Y���琻���܂ł̉������ʃK�X�r�o�ʂ̗ݐϗʒl�i�i�e���j�ƕ��Y���̌o�ϓI���l�Ŕz���������A���݂͓�����]��o�K�X�̕t�����l���Ⴍ�A�S�H���̉������ʃK�X�r�o�ʂ̖�99�����e���ɔz������錋�ʂƂȂ����B�܂�A������]��o�K�X�̌o�ϓI���l�����シ��A�e���ɔz������鉷�����ʃK�X���������A�e�����Y�̔r�o���P�ʂ���������B

�@���ɁA�r�o�����̑傫���_�������炷���Ƃ����ʓI�ł���B�{�����ł͊e�n��̎��ۂ̔_��g�p�ʂ�c���ł����A�����܂�E���܂̓����ʂ͈ꗥ�̒l��ςݏグ�Ă��邽�߁A���ۂ��傫�ȓ����ʂ����ς����Ă���\��������B�܂��A��q���̈ꕔ�n��ł́A�ቷ�ł��G�����̉��P��Ƃ��āA�_�Ɨp�}���`�̔핢�͔|���s���Ă��邽�߁A�_�Ɨp�}���`�̐����Ɣp���Ŕ������鉷�����ʃK�X�̔r�o�ʂ��S�̂�7�����߂Ă����B�H�A���E�H���n�ȂNjZ�p�I�ɖG�萫�����P����{��ɂ���Ĕ_�Ɨp�}���`�̎g�p������邱�Ƃ��ł���A�������ʃK�X�r�o�팸�̖ʂł����ʓI�ł���B

�@�܂��A�{�C���[����̔r�o��������r�I�傫�������B�o�K�X���{�C���[�R���Ƃ��Ďg�p�����ꍇ�A�v�Z��̓J�[�{���j���[�g�����i�T�g�E�L�r����C������z������CO2���R�Ď��ɔr�o����邾���ŁA�����I��CO2�r�o�̓[���j�Ƃ݂Ȃ��āA�r�o�����CO2�̓J�E���g����Ȃ��B����A����m�F���ꂽ�{�C���[����̔r�o�́A�{�C���[�^�]�̊J�n���ƒ�~���Ɏg�p�����A�d���̔R�ĂɋN������B���ɑ��Ɗ��Ԓ��Ɉ���I�ȘA���^�]���\�ł���A���ƊJ�n���ƏI�����ȊO�́A�o�K�X�݂̂�R���Ƃ����{�C���[�^�]�ɂ��A���_�I�ɂ͌���̔r�o�ʂ�5�`10���O��̔r�o�팸���\�ł���B

�@�{�ł́A�T�g�E�L�r���Y���琻���܂ł̉������ʃK�X�r�o�ʂ̗ݐϗʒl�i�i�e���j�ƕ��Y���̌o�ϓI���l�Ŕz���������A���݂͓�����]��o�K�X�̕t�����l���Ⴍ�A�S�H���̉������ʃK�X�r�o�ʂ̖�99�����e���ɔz������錋�ʂƂȂ����B�܂�A������]��o�K�X�̌o�ϓI���l�����シ��A�e���ɔz������鉷�����ʃK�X���������A�e�����Y�̔r�o���P�ʂ���������B

������

�@�{�ł́A�쐼�����̐����Y�Ƃɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̒��������݂��B�{�ł́A�ǂ��̒n��̃f�[�^�ł��邩�Ƃ������������邽�߁A�n�悲�Ƃ̎���ɉ������l�@���Ăɂ��Ă͕��Ȃ������B����A�{�]���ɂ��Ċe�����H��̗����E���͂�������A�e�n��E�H��ɓK�����������ʃK�X�r�o�팸�{����Ă��Ă��������B

�@�Ō�ɖ{�����ɂ����͒�������B����_�ƌ����Z���^�[�E�M�{�S�����A���۔_�ѐ��Y�ƌ����Z���^�[�E�����`�����A���������_�ƊJ�������Z���^�[�E����C���A���{���H�Ɖ�E���c�������A���ꌧ�_�ѐ��Y�����Ɣ_�Y�ۂ̋ʏ�D�����A���������A���ꌧ�̐����H��̊F���܂Ɏӎ����q�ׂ����B

�@�Ō�ɖ{�����ɂ����͒�������B����_�ƌ����Z���^�[�E�M�{�S�����A���۔_�ѐ��Y�ƌ����Z���^�[�E�����`�����A���������_�ƊJ�������Z���^�[�E����C���A���{���H�Ɖ�E���c�������A���ꌧ�_�ѐ��Y�����Ɣ_�Y�ۂ̋ʏ�D�����A���������A���ꌧ�̐����H��̊F���܂Ɏӎ����q�ׂ����B

�y�Q�l�����z

1�j�J���h��i2009�j�u�_�ѐ��Y����ɂ����鉷�����ʃK�X�̌����鉻�Ɋւ��铮���v

�w�ł��x2009�N6�����A�����F�Ɨ��s���@�l�_�{�Y�ƐU���@�\

2�j���c���F��i2008�j�u���Ƃ����сE�������̓�_���Y�f�r�o�ʂƐH�i�G�l���M�[�����`���Ƃ����т��琸�����܂ł̓�_���Y�f�r�o�ʂ̎Z�o���ʂ���`�v�w�����ޏ��x2008�N1�����A�����F�Ɨ��s���@�l�_�{�Y�ƐU���@�\

3�j��������i2019�j�u�����E�G�^�m�[���t�]�^�������Y�V�X�e���̓����ɂ�鉷�����ʃK�X�r�o�ʍ팸���ʁv�w���{LCA�w��x�A15�i1�j�App. 86-100�i2019�j�A�_�ސ�F��ʎВc�@�lLCA�w��

4�j���ꌧ�_�ѐ��Y���u���Ƃ����ыy�ъÂ��ᓜ���Y���сv�i2020-2022�j

5�j���������_�����u���Ƃ����ыy�ъÂ��ᓜ���Y���сv�i2020-2022�j

6�jOuchida et al.: Integrated Design of Agricultural and Industrial Processes: A Case Study of Combined Sugar and Ethanol Production, AIChE Journal, 63�i2�j�C560-581 �i2017�j.

���̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă�����̔��M��

�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j

Tel:03-3583-8678

�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j

Tel:03-3583-8678