ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > 鹿児島県における令和6年産さとうきびの生産状況および実績について

最終更新日:2025年8月12日

鹿児島県における令和6年産さとうきびの生産状況および実績について

2025年8月

公益社団法人 鹿児島県糖業振興協会

【要約】

鹿児島県の令和6年産さとうきびは、一部の地域において台風などによる気象災害の影響があったものの、県全体としておおむね順調に生育が進んだことから、生産量は55万8683トン(平年比7.5%増)、収穫面積は9566ヘクタール(同0.5%増)、10アール当たりの収量は5840キログラム(同7.3%増)となった。生産量について島別に見ると、喜界島で平年を下回ったものの、種子島、奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島は平年並みもしくは平年を上回った。また、県平均の買入糖度は、平年並みの13.85度(平年14.02度)であった。

1 さとうきびの位置付け

さとうきびは、鹿児島県南西諸島の約6割の農家が生産している基幹作物であり、製糖業などの関連産業も含め、地域経済を支える重要な役割を担っている。

当県のさとうきびの令和5年農業産出額は約137億円(前年比7.0%増)であり、耕種部門の中では第4位となっている(1位:かんしょ、2位:米、3位:茶〈生葉〉、5位:ばれいしょ)。

鹿児島県では、さとうきび生産農家の経営安定とさとうきび産業の維持・発展を図るため、令和7年産を目標年とする「鹿児島県さとうきび増産計画」(以下「増産計画」という)を策定し、生産者、製糖会社、関係機関・団体と連携して、受託組織の育成、堆肥投入などの地力増進対策や病害虫防除対策、地域の条件に適した優良品種の普及などによる単収・品質向上などの取り組みを推進している。

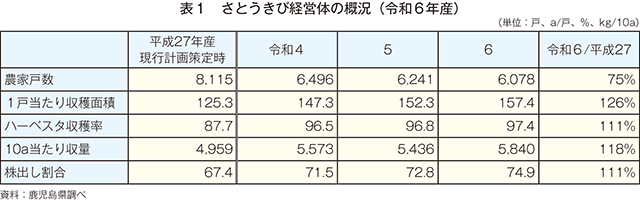

近年、農家戸数の減少、1戸当たりの収穫面積の拡大、機械による収穫の増加、株出し割合の増加など、生産環境が変化している(表1)。令和7年産で現行の増産計画が終期を迎えるため、今年度、これまでの取り組みの評価と課題を整理し、次期計画を策定することとしている。

当県のさとうきびの令和5年農業産出額は約137億円(前年比7.0%増)であり、耕種部門の中では第4位となっている(1位:かんしょ、2位:米、3位:茶〈生葉〉、5位:ばれいしょ)。

鹿児島県では、さとうきび生産農家の経営安定とさとうきび産業の維持・発展を図るため、令和7年産を目標年とする「鹿児島県さとうきび増産計画」(以下「増産計画」という)を策定し、生産者、製糖会社、関係機関・団体と連携して、受託組織の育成、堆肥投入などの地力増進対策や病害虫防除対策、地域の条件に適した優良品種の普及などによる単収・品質向上などの取り組みを推進している。

近年、農家戸数の減少、1戸当たりの収穫面積の拡大、機械による収穫の増加、株出し割合の増加など、生産環境が変化している(表1)。令和7年産で現行の増産計画が終期を迎えるため、今年度、これまでの取り組みの評価と課題を整理し、次期計画を策定することとしている。

2 令和6年産さとうきびの生育状況

(1)種子島地域

ア 生育初期〜分げつ

3〜6月の平均気温が平年より高かったことから、春植えや株出しの萌芽はおおむね良好であった。その後も高温・多照・適時降雨など気象条件に恵まれたことから、順調に生育した。

イ 伸長期

高温・多照で推移したことから、仮茎長、伸長量ともに平年以上であった。

8月28〜29日に襲来した台風10号により葉先の裂傷や倒伏の被害があったものの、その後、順調に生育した。

ウ 登熟期

期間を通して気象条件に恵まれ、生育量は平年並みであったが、11月中旬まで高温で推移したことにより登熟が遅れ、最終的な平均買入糖度は、12.69度となった。

3〜6月の平均気温が平年より高かったことから、春植えや株出しの萌芽はおおむね良好であった。その後も高温・多照・適時降雨など気象条件に恵まれたことから、順調に生育した。

イ 伸長期

高温・多照で推移したことから、仮茎長、伸長量ともに平年以上であった。

8月28〜29日に襲来した台風10号により葉先の裂傷や倒伏の被害があったものの、その後、順調に生育した。

ウ 登熟期

期間を通して気象条件に恵まれ、生育量は平年並みであったが、11月中旬まで高温で推移したことにより登熟が遅れ、最終的な平均買入糖度は、12.69度となった。

(2)奄美地域

ア 生育初期〜分げつ

降水量は平年より多かったものの、高温・寡照で推移したため、生育はやや緩慢であったが、平年並みの生育であった。

イ 伸長期

降水量が少なく干ばつ傾向にあったが、台風による降雨により解消し、平年並みの生育となった。

しかし、喜界島は、台風10号、同13号による葉部裂傷や倒伏からの回復が遅れたことから、平年に比べ生育は劣った。

ウ 登熟期

11月中旬まで高温・多雨で推移したことから、ほとんどの島で生育量は平年並みもしくは平年以上であったが、登熟が遅れ、最終的な買入糖度は、14.33度となった。

3 令和6年産さとうきびの生産実績

(1)県全体

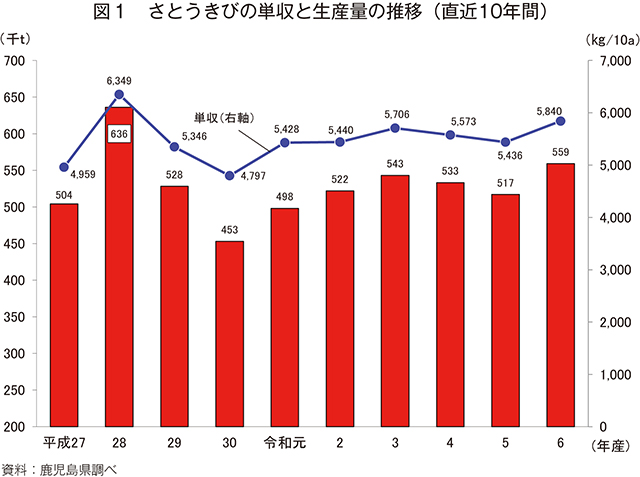

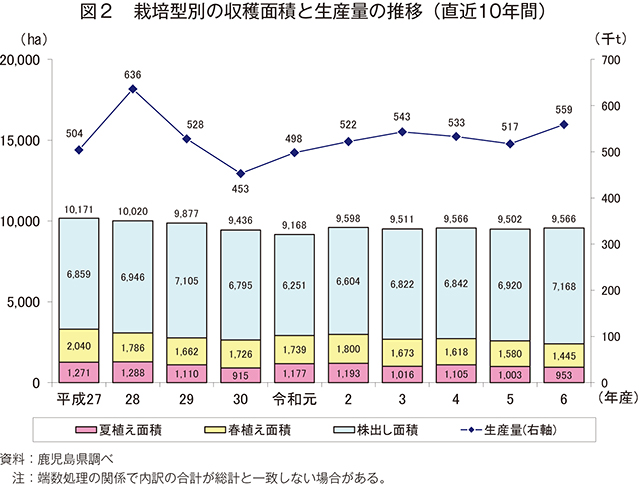

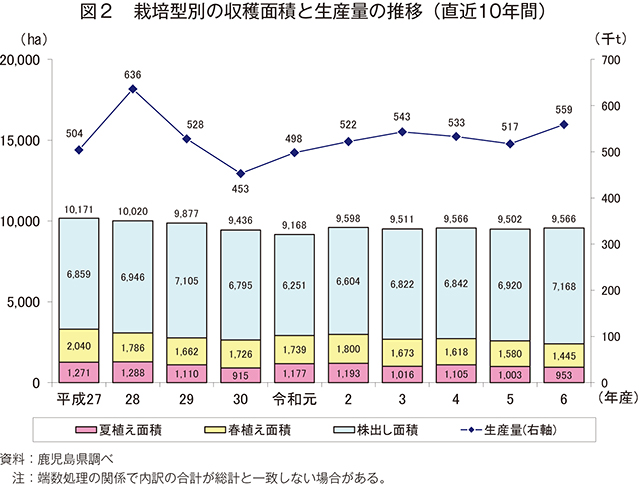

収穫面積は9566ヘクタール(平年比0.5%増)、生産量は55万8683トン(同7.5%増)、10アール当たり収量は5840キログラム(同7.3%増)となり、収穫面積、生産量、10アール当たり収量ともに、増産計画の目標(注)を下回った(図1、2)。

なお、生産量の99%(55万3854トン)は、分みつ糖原料用として6社7工場に搬入・製糖されている。

(注)増産計画目標(令和7年産)は以下の通り。

収穫面積:1万300ヘクタール

生産量:63万700トン

単収:10アール当たり6120キログラム

なお、生産量の99%(55万3854トン)は、分みつ糖原料用として6社7工場に搬入・製糖されている。

(注)増産計画目標(令和7年産)は以下の通り。

収穫面積:1万300ヘクタール

生産量:63万700トン

単収:10アール当たり6120キログラム

栽培型別の収穫面積は、株出しが7168ヘクタール(構成比75%)、春植えが1445ヘクタール(同15%)、夏植えが953ヘクタール(同10%)であった(図2)。

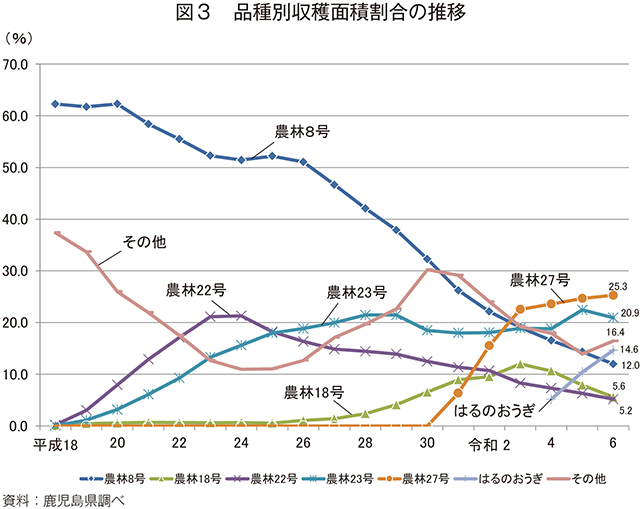

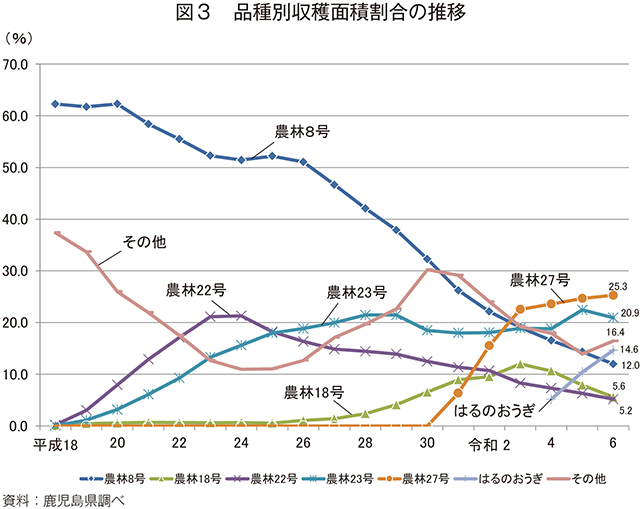

品種別の収穫面積の割合は、農林27号が25%を占め、次いで農林23号の21%、はるのおうぎの15%、農林8号の12%の順であった。平成18年産で62%を占めていた農林8号の比率が年々減少し、各地域の気象条件などに適した品種への移行が進みつつある(図3、表2)。

品種別の収穫面積の割合は、農林27号が25%を占め、次いで農林23号の21%、はるのおうぎの15%、農林8号の12%の順であった。平成18年産で62%を占めていた農林8号の比率が年々減少し、各地域の気象条件などに適した品種への移行が進みつつある(図3、表2)。

(2)各島の状況

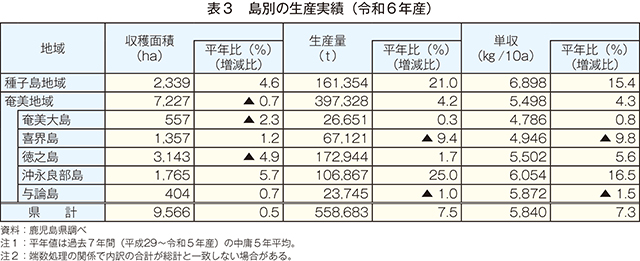

各島別の生産実績は以下の通り(表3)。

ア 種子島(西之表市、中種子町、南種子町)

収穫面積は2339ヘクタール(平年比4.6%増)、生産量は16万1354トン(同21.0%増)で、10アール当たり収量は6898キログラム(同15.4%増)であった。

株出し比率は75%で、品種別では、令和4年産より一般栽培が始まったはるのおうぎが59%を占め、次いで農林18号が22%、農林8号が13%であった。

イ 奄美大島(奄美市、宇検村、瀬戸内町、龍郷町)

収穫面積は557ヘクタール(平年比2.3%減)、生産量は2万6651トン(同0.3%増)で、10アール当たり収量は4786キログラム(同0.8%増)であった。

株出し比率は75%で、品種別では、農林27号が32%、農林23号が20%、農林17号が6%を占める。

ウ 喜界島(喜界町)

収穫面積は1357ヘクタール(平年比1.2%増)、生産量は6万7121トン(同9.4%減)で、10アール当たり収量は4946キログラム(同9.8%減)であった。

8月の台風10号、9月の台風13号による茎の折損・葉の裂傷などにより、生産量が減少したと考えられる。

株出し比率は75%で、品種別では、農林27号が46%、農林23号が26%、農林8号が9%を占める。

エ 徳之島(徳之島町、天城町、伊仙町)

収穫面積は3143ヘクタール(平年比4.9%減)で県全体の33%を占め、島別では最も多い。生産量は17万2944トン(同1.7%増)となり、10アール当たり収量は5502キログラム(同5.6%増)であった。

株出し比率は75%で、品種別では、農林23号が34%、農林27号が28%、農林8号が14%を占める。

オ 沖永良部島(和泊町、知名町)

収穫面積は1765ヘクタール(平年比5.7%増)、生産量は10万6867トン(同25.0%増)で、10アール当たり収量は6054キログラム(同16.5%増)であった。

9月以降の高温・多雨により、生産量は平年を大きく上回ったと考えられる。

株出し比率は72%で、品種別では、農林27号が40%、農林8号が16%、農林22号が15%を占める。

カ 与論島(与論町)

収穫面積は404ヘクタール(平年比0.7%増)、生産量は2万3745トン(同1.0%減)で、10アール当たり収量は5872キログラム(同1.5%減)であった。

株出し比率は81%を占め、島別では最も高い。品種別では、農林23号が83%を占める。

ア 種子島(西之表市、中種子町、南種子町)

収穫面積は2339ヘクタール(平年比4.6%増)、生産量は16万1354トン(同21.0%増)で、10アール当たり収量は6898キログラム(同15.4%増)であった。

株出し比率は75%で、品種別では、令和4年産より一般栽培が始まったはるのおうぎが59%を占め、次いで農林18号が22%、農林8号が13%であった。

イ 奄美大島(奄美市、宇検村、瀬戸内町、龍郷町)

収穫面積は557ヘクタール(平年比2.3%減)、生産量は2万6651トン(同0.3%増)で、10アール当たり収量は4786キログラム(同0.8%増)であった。

株出し比率は75%で、品種別では、農林27号が32%、農林23号が20%、農林17号が6%を占める。

ウ 喜界島(喜界町)

収穫面積は1357ヘクタール(平年比1.2%増)、生産量は6万7121トン(同9.4%減)で、10アール当たり収量は4946キログラム(同9.8%減)であった。

8月の台風10号、9月の台風13号による茎の折損・葉の裂傷などにより、生産量が減少したと考えられる。

株出し比率は75%で、品種別では、農林27号が46%、農林23号が26%、農林8号が9%を占める。

エ 徳之島(徳之島町、天城町、伊仙町)

収穫面積は3143ヘクタール(平年比4.9%減)で県全体の33%を占め、島別では最も多い。生産量は17万2944トン(同1.7%増)となり、10アール当たり収量は5502キログラム(同5.6%増)であった。

株出し比率は75%で、品種別では、農林23号が34%、農林27号が28%、農林8号が14%を占める。

オ 沖永良部島(和泊町、知名町)

収穫面積は1765ヘクタール(平年比5.7%増)、生産量は10万6867トン(同25.0%増)で、10アール当たり収量は6054キログラム(同16.5%増)であった。

9月以降の高温・多雨により、生産量は平年を大きく上回ったと考えられる。

株出し比率は72%で、品種別では、農林27号が40%、農林8号が16%、農林22号が15%を占める。

カ 与論島(与論町)

収穫面積は404ヘクタール(平年比0.7%増)、生産量は2万3745トン(同1.0%減)で、10アール当たり収量は5872キログラム(同1.5%減)であった。

株出し比率は81%を占め、島別では最も高い。品種別では、農林23号が83%を占める。

(3)ハーベスタによる収穫の状況

さとうきびの労働時間の大半を占める収穫作業の省力化を図るため、国庫補助事業などを活用したハーベスタの導入が進められている。

また、県では平成23年度から、低コストで持続的な生産体制の確立を図るため、耐用年数を経過したハーベスタなどの長寿命化(機能向上)のための事業を実施しており、令和6年度までに87台の機能向上を支援した。

この結果、令和6年産では、収穫面積全体の97.4%、約9319ヘクタールでハーベスタ収穫が行われており、島別に見ると、喜界島が最も高い98.8%となっている。

また、県では平成23年度から、低コストで持続的な生産体制の確立を図るため、耐用年数を経過したハーベスタなどの長寿命化(機能向上)のための事業を実施しており、令和6年度までに87台の機能向上を支援した。

この結果、令和6年産では、収穫面積全体の97.4%、約9319ヘクタールでハーベスタ収穫が行われており、島別に見ると、喜界島が最も高い98.8%となっている。

4 製糖工場の操業状況

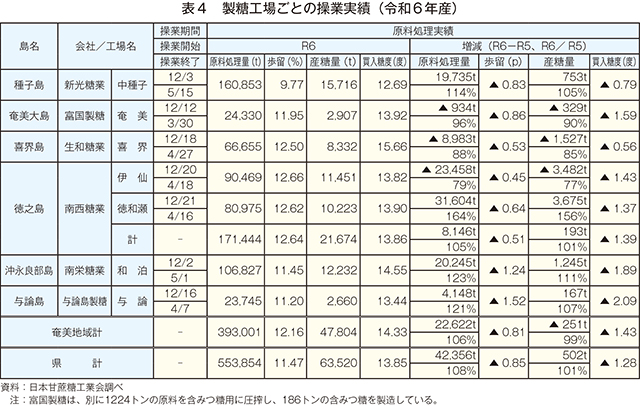

分みつ糖工場は、1島1社の体制となっており、6島6社(7工場)が操業している。

分みつ糖工場における令和6/7年期の原料処理量は55万3854トン(前年同期比8.3%増)で、前年より4万2356トン増加した。平均買入糖度は13.85度で、前年より1.28度低くなったが、産糖量は6万3520トン(同0.8%増)と前年を502トン上回った(表4)。

分みつ糖工場における令和6/7年期の原料処理量は55万3854トン(前年同期比8.3%増)で、前年より4万2356トン増加した。平均買入糖度は13.85度で、前年より1.28度低くなったが、産糖量は6万3520トン(同0.8%増)と前年を502トン上回った(表4)。

おわりに

鹿児島県では、関係機関・団体が一体となり、収穫面積の確保や単収向上に向けて、基本技術の励行はもとより、各種補助事業などを活用し、農業機械の導入や製糖関連施設の整備などの取り組みを積極的に支援しているところである。

今後とも、さとうきび生産農家の経営安定と、製糖会社など関連産業を含めた地域経済の維持発展を図るため、増産計画で定めた令和7年産の目標達成に向け、大規模経営体や農作業受託組織などの担い手の育成、農業共済制度への加入促進による「経営基盤の強化」、機械化一貫体系の普及・確立や地力増進による「生産基盤の強化」、病害虫防除対策および鳥獣被害対策の推進や優良品種の育成・普及による「技術対策」などに取り組むこととしている。

また、これまでの取り組みの評価と課題を整理し、増産に向けた基本的な考え方や方向性などをとりまとめ、令和18年までの10年間の指針として、令和7年度に新たな計画を策定することとしている。

今後とも、さとうきび生産農家の経営安定と、製糖会社など関連産業を含めた地域経済の維持発展を図るため、増産計画で定めた令和7年産の目標達成に向け、大規模経営体や農作業受託組織などの担い手の育成、農業共済制度への加入促進による「経営基盤の強化」、機械化一貫体系の普及・確立や地力増進による「生産基盤の強化」、病害虫防除対策および鳥獣被害対策の推進や優良品種の育成・普及による「技術対策」などに取り組むこととしている。

また、これまでの取り組みの評価と課題を整理し、増産に向けた基本的な考え方や方向性などをとりまとめ、令和18年までの10年間の指針として、令和7年度に新たな計画を策定することとしている。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-9272

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-9272