ホーム > でん粉 > 調査報告 > 食品メーカーにおけるでん粉の利用形態〜令和6年度甘味料およびでん粉の仕入動向等調査の概要(2)〜

最終更新日:2025年8月12日

食品メーカーにおけるでん粉の利用形態

〜令和6年度甘味料およびでん粉の仕入動向等調査の概要(2)〜

2025年8月

調査情報部

【要約】

令和6年度の食品メーカーのでん粉の仕入量の見込みをみると、価格が上昇傾向にある天然でん粉のうち、輸入でん粉については特に、コーンスターチの価格に落ち着きが見られたことを受けて仕入量を増やす動きがあったものの、国産でん粉については安定供給への不安などの懸念を色濃く反映した結果となっている。

一方で、化工でん粉については、円安や原料相場高騰などによる価格面での不安が払しょくしきれず、大幅な仕入れ増は見込めない状況がうかがえる。

なお、天然でん粉のうち、国産でん粉に関しては、独特の食感の付与など他のでん粉では代替が利かない側面もあることから、仕入を増やす見込みとの回答も昨年度調査同様一定数見られ、引き続き安定的な供給が喫緊の課題となっている。

一方で、化工でん粉については、円安や原料相場高騰などによる価格面での不安が払しょくしきれず、大幅な仕入れ増は見込めない状況がうかがえる。

なお、天然でん粉のうち、国産でん粉に関しては、独特の食感の付与など他のでん粉では代替が利かない側面もあることから、仕入を増やす見込みとの回答も昨年度調査同様一定数見られ、引き続き安定的な供給が喫緊の課題となっている。

はじめに

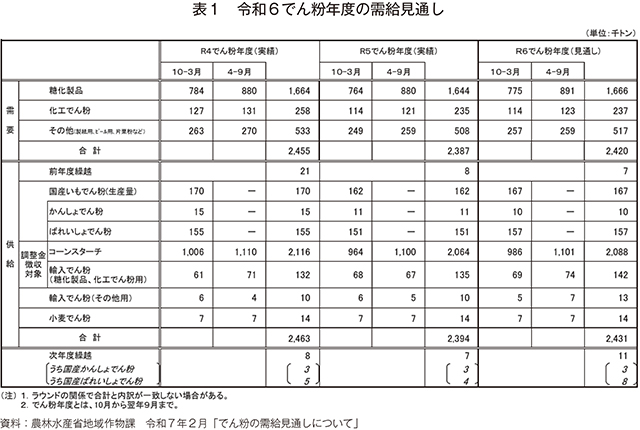

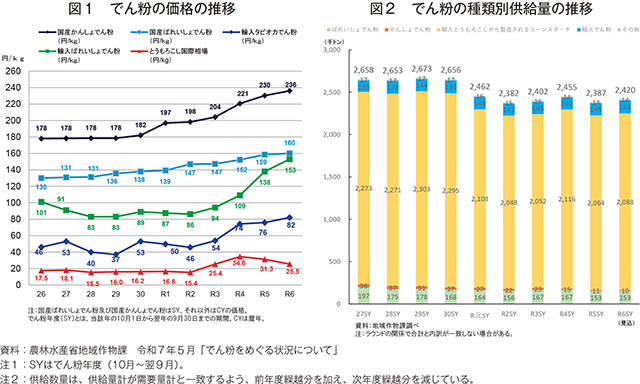

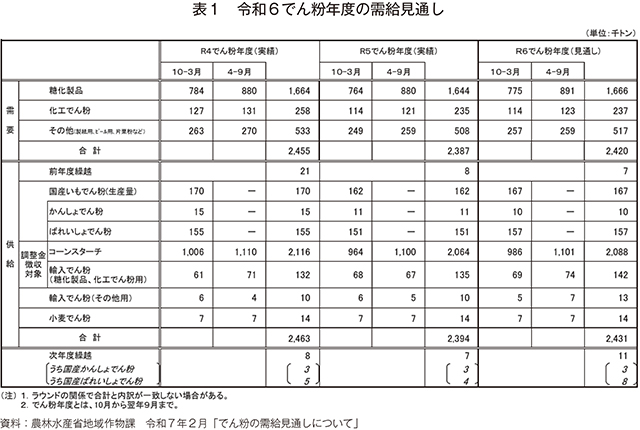

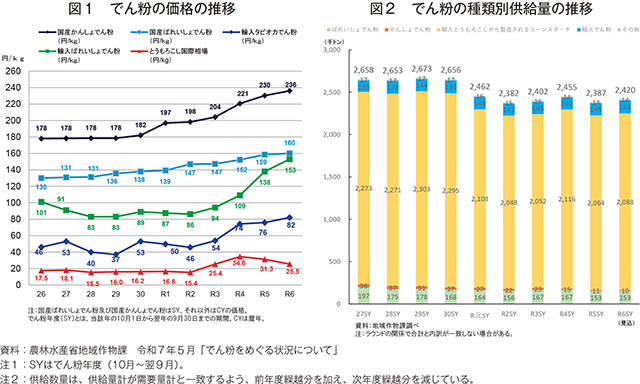

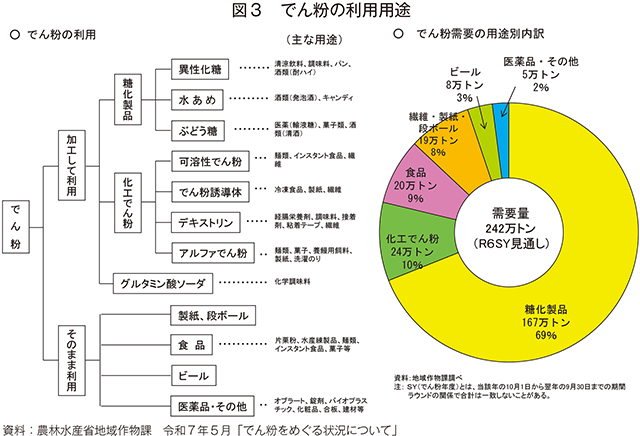

わが国で流通する天然でん粉は、輸入トウモロコシを原料とするコーンスターチが9割弱、国内産いもでん粉が1割弱を占め、その他輸入でん粉(タピオカでん粉、サゴでん粉など)、小麦でん粉などが供給されている(表1、図2)。

その用途は、異性化糖や水あめなどの糖化製品向けが最も多く、次いで化工でん粉(注)、食品、製紙・段ボールとなっており、食品分野を中心に、工業や医療分野など幅広い用途で活用されている(図2)。このようにでん粉は、私たちの生活や社会と密接に関係していることから、安定的な供給が欠かせない。

そこで当機構では、実需者のでん粉に対するニーズを把握し、でん粉の需給動向の判断に資する基礎的な情報を収集するため、主要なでん粉について食品製造事業者を対象としたアンケート調査を毎年実施している。

本稿では、令和6年度に実施した「甘味料およびでん粉の仕入動向等調査」のうち、天然でん粉(ばれいしょでん粉、かんしょでん粉、コーンスターチ、タピオカでん粉)および化工でん粉(デキストリン類、加工でん粉、物理処理でん粉)の調査結果について報告する。なお、本調査の甘味料の調査結果については本誌2025年6月号に掲載した。

食品メーカーにおける甘味料の利用形態

〜令和6年度甘味料およびでん粉の仕入動向等調査結果(1)〜

(注)天然でん粉を酸や熱、化学薬品などで処理することで、でん粉本来の特性を改良したり(接着力の強化、粘度の調整など)、新しい性質を加えたり(冷水による可溶性など)したもの。天然でん粉を原料として国内で製造されているものと、タイやベトナム、EUなどから輸入された化工でん粉そのものの2種類が流通している。

その用途は、異性化糖や水あめなどの糖化製品向けが最も多く、次いで化工でん粉(注)、食品、製紙・段ボールとなっており、食品分野を中心に、工業や医療分野など幅広い用途で活用されている(図2)。このようにでん粉は、私たちの生活や社会と密接に関係していることから、安定的な供給が欠かせない。

そこで当機構では、実需者のでん粉に対するニーズを把握し、でん粉の需給動向の判断に資する基礎的な情報を収集するため、主要なでん粉について食品製造事業者を対象としたアンケート調査を毎年実施している。

本稿では、令和6年度に実施した「甘味料およびでん粉の仕入動向等調査」のうち、天然でん粉(ばれいしょでん粉、かんしょでん粉、コーンスターチ、タピオカでん粉)および化工でん粉(デキストリン類、加工でん粉、物理処理でん粉)の調査結果について報告する。なお、本調査の甘味料の調査結果については本誌2025年6月号に掲載した。

食品メーカーにおける甘味料の利用形態

〜令和6年度甘味料およびでん粉の仕入動向等調査結果(1)〜

(注)天然でん粉を酸や熱、化学薬品などで処理することで、でん粉本来の特性を改良したり(接着力の強化、粘度の調整など)、新しい性質を加えたり(冷水による可溶性など)したもの。天然でん粉を原料として国内で製造されているものと、タイやベトナム、EUなどから輸入された化工でん粉そのものの2種類が流通している。

1 調査の方法

(1)調査期間

令和6年12月〜令和7年2月

(2)調査対象

でん粉を使用する食品製造事業者

(3)調査項目

ア 用途および使用する理由

イ 仕入量および仕入価格の動向

ウ 原料確保状況に対する評価

(4)調査対象期間

令和6年10月現在(ただし、年間を対象とした項目については令和5年10月から翌年9月までの1年間)

(5)調査方法

郵送またはメールによる調査票の発送および回収を実施

(6)回収状況

配布企業数 370社

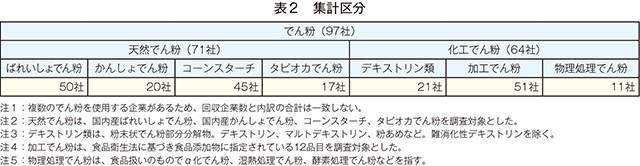

回収企業数 97社(表2)

調査票回収率 26.2%

(7)集計区分

(8)集計結果についての留意事項

ア 図中の「n」は有効な調査票の数を表す。

イ 端数処理の関係により、図中の内訳の合計が100%にならないことがある。

ウ 「不明・無回答」は比較対象から除外する。

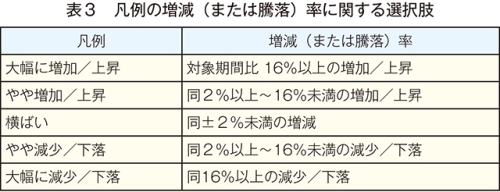

エ 図に示す調査結果は、凡例と同様の選択肢による回答を得たものである。

(9)調査企業の概要

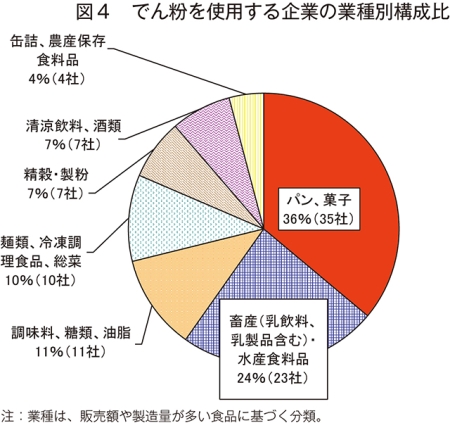

令和6年度調査で回答のあった97社の業種別構成比は、図4の通り。「菓子、パン」が35社(36%)と最も多く、次いで「畜産・水産食料品」が23社(24%)、「調味料、糖類、油脂」が11社(11%)となっている。

2 集計結果

(1)用途

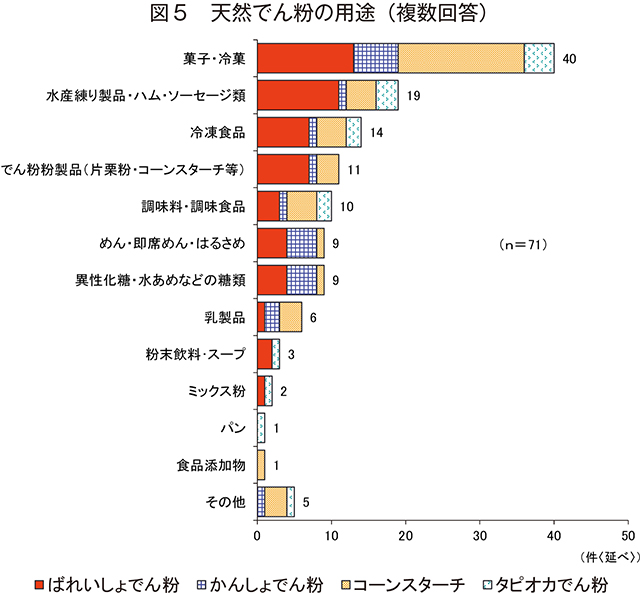

ア 天然でん粉の用途

菓子・冷菓」が40件で最も多く、次いで「水産練り製品・ハム・ソーセージ類」が19件、「冷凍食品」が14件で続いている(図5)。

なお、「その他」に分類されている用途としては、レストラン商品(チーズフォンデュへの添加など)が挙げられた。

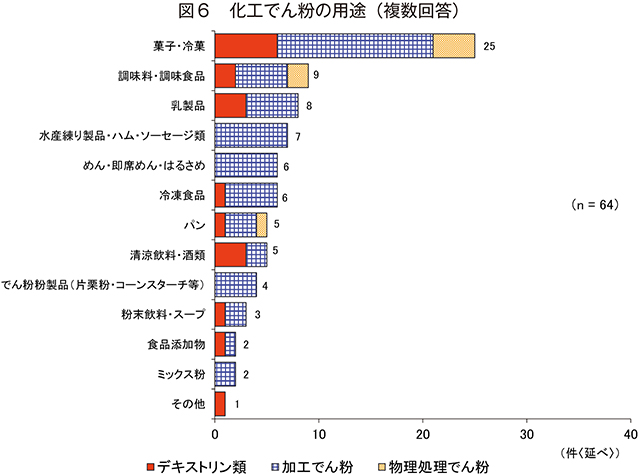

イ 化工でん粉の用途

菓子・冷菓」との回答が25件と他の回答に比べかなり多かった。次いで「調味料・調味食品」が9件、「乳製品」が8件となっている(図6)。

その他の用途としては、「リキュールの副原料として使用」が挙げられた。

(2)使用する理由

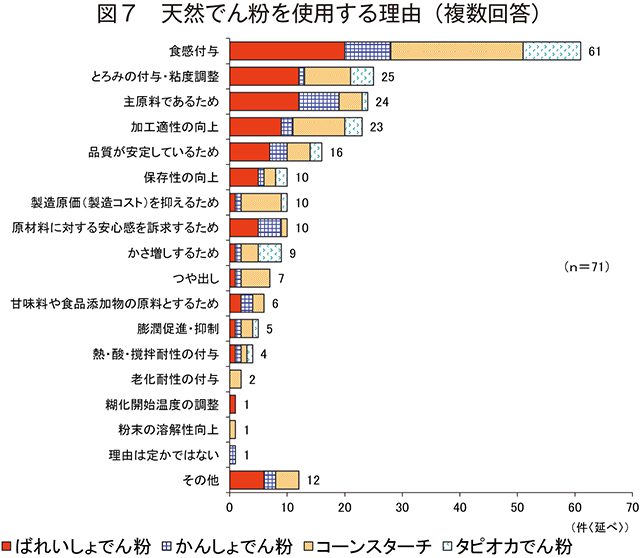

ア 天然でん粉を使用する理由

「食感付与」との回答が61件と他の回答に比べかなり多かった。次いで「とろみの付与・粘度調整」が25件、「主原料であるため」が24件で続いている(図7)。「その他」の理由としては、「大福製造時の打ち粉として使用」、「風味改善のため」、「他のでん粉の代替で使用」などが挙げられた。

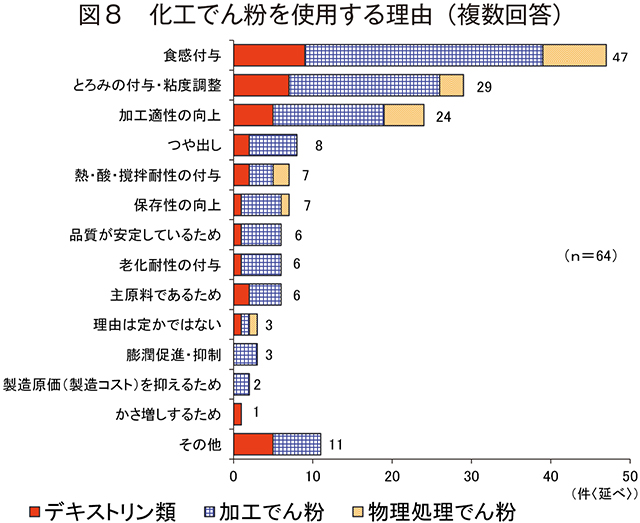

イ 化工でん粉を使用する理由

「食感付与」が47件と最も多く、次いで「とろみの付与・粘度調整」が29件、「加工適性の向上」が24件で続いている(図8)。

その他の理由としては、「リキュールの副原料として使用」などが挙げられた。

(3)天然でん粉の仕入れ動向

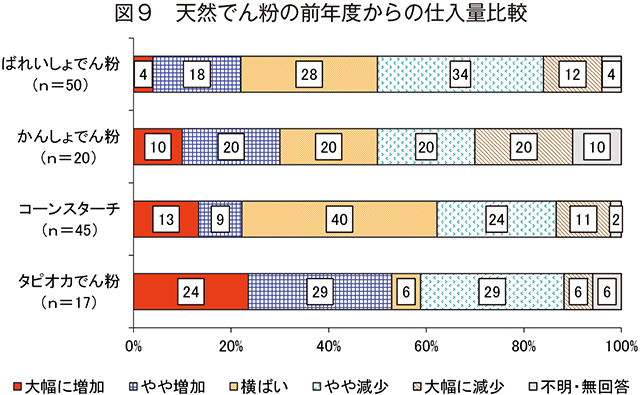

ア 前年度と比較した仕入量の動向(図9)

(ア)ばれいしょでん粉

仕入量の増減について、「大幅に増加」、「やや増加」が合わせて22%、「やや減少」「大幅に減少」が合わせて46%となり、前年度と比較して減少傾向が顕著であった。

増加したと回答した社は11社で、理由としては、11社すべてが「需要増」との回答であった。

一方、減少したと回答した社は23社で、主な理由としては、「必要量を供給してもらえなかったため」が挙げられた。

(イ)かんしょでん粉

仕入量の増減について、「大幅に増加」、「やや増加」が合わせて30%、「やや減少」「大幅に減少」が合わせて40%となり、前年度と比較して減少傾向が見られた。

増加したと回答した社は6社で、理由としては、6社すべてが「需要増」との回答であった。

一方、減少したと回答した社は8社で、主な理由としては「必要量を供給してもらえなかったため」が挙げられた。

(ウ)コーンスターチ

仕入量の増減について、「大幅に増加」、「やや増加」が合わせて22%、「やや減少」「大幅に減少」が合わせて35%となり、前年度と比較して減少傾向が見られた。

増加したと回答した社は10社、減少したと回答した社は16社で、主な理由としては「需要増」、「需要減」がそれぞれ挙げられた。

(エ)タピオカでん粉

仕入量の増減について、「大幅に増加」、「やや増加」が合わせて53%、「やや減少」「大幅に減少」が合わせて35%となり、天然でん粉の中では唯一、前年度と比較して増加傾向が強かった。

増加と回答した社は9社、減少したと回答した社は6社で、主な理由としては「需要増」、「需要減」がそれぞれ挙げられた。増加の理由として、「新商品を開発したため」「1商品当たりの含有量を増やしたため」「他のでん粉からの切り替え」との回答もあった。

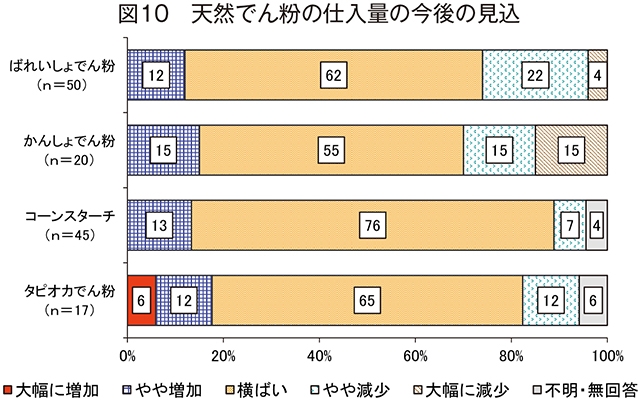

イ 今後の仕入量の見込み(図10)

(ア)ばれいしょでん粉

今後の仕入量の見込みは、「横ばい」が62%と最も多くなっており、「やや増加」は12%に留まっている。一方、「やや減少」が22%、「大幅に減少」が4%と、合わせて26%が今後減少を見込んでいるのがうかがえる。

なお、増加見込みと回答した社は6社で、主な理由としては「需要増」が挙げられた。一方、減少見込みと回答した社は13社で、主な理由としては「必要量を供給してもらえなかったため」が挙げられた。

(イ)かんしょでん粉

今後の仕入量の見込みは、「横ばい」が55%と最も多くなっており、「やや増加」は15%に留まっている。一方、「やや減少」が15%、「大幅に減少」の15%と合わせて30%が今後減少を見込んでいるのがうかがえる。

なお、増加見込みと回答した社は3社で、主な理由としては「需要増」が挙げられた。一方、減少見込みと回答した社は6社で、主な理由としては、「必要量を供給してもらえなかったため」が挙げられた。

(ウ)コーンスターチ

今後の仕入量の見込みは、「横ばい」が76%と最も多くなっており、回答数の8割近くを占めている。「やや増加」の13%に対し、「やや減少」は7%と他の天然でん粉に比べると、減少を見込む回答が少ないことから、底堅い需要がうかがえる。

なお、増加見込みと回答した社は6社、減少見込みと回答した社は3社で、変動の理由としては「需要増」、「需要減」がそれぞれ挙げられた。

(エ)タピオカでん粉

今後の仕入量の見込みは、「横ばい」が65%と最も多かった。「大幅に増加」が6%、「やや増加」の12%と合わせて18%が増加見込みとなっている。一方、「やや減少」は12%となっている。

なお、増加見込みと回答した社は3社で、主な理由としては「他のでん粉からの切り替え」が挙げられた。一方、減少見込みと回答した社は2社で、理由は「需要減」が挙げられた。

(4)化工でん粉の仕入れ動向

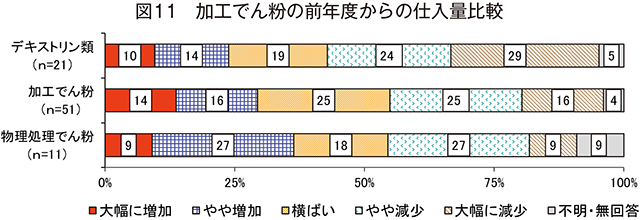

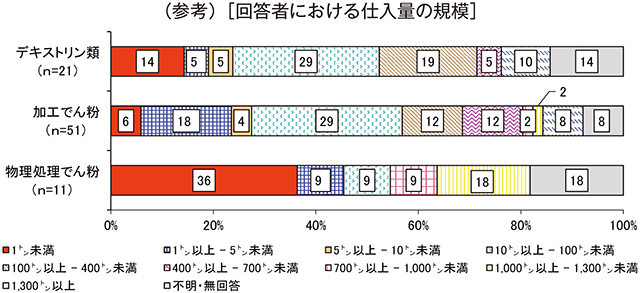

ア 前年度と比較した仕入量の動向(図11)

(ア)デキストリン類

仕入量の増減について、「大幅に増加」、「やや増加」が合わせて24%、「やや減少」「大幅に減少」が合わせて53%となり、前年度と比較して減少傾向が強かった。

増加と回答した社は5社、減少と回答した社は11社で、変動の理由としては「需要増」、「需要減」がそれぞれ挙げられた。

(イ)加工でん粉

仕入量の増減について、「大幅に増加」、「やや増加」が合わせて30%、「やや減少」「大幅に減少」が合わせて41%となり、前年度と比較して減少傾向が見られた。

増加と回答した社は15社で、理由としては「需要増」が最も多く、「新商品を開発したため」および「他のでん粉から切り替えたため」との回答もあった。

一方、減少と回答した社は21社で、理由としては「需要減」が最も多く、「1商品当たりの含有量を減らしたため」、「国産ばれいしょでん粉への置換え」との理由であった。

(ウ)物理処理でん粉

仕入量の増減について、「大幅に増加」、「やや増加」が合わせて36%、「やや減少」「大幅に減少」が合わせて36%となった。

増加と回答した社は4社、減少と回答した社は4社で、理由としてはそれぞれ「需要増」、「需要減」との回答が挙げられた。

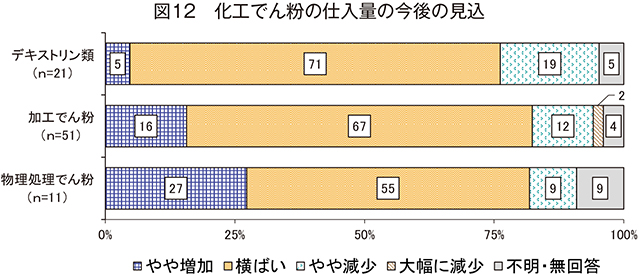

イ 今後の仕入量の見込み(図12)

(ア)デキストリン類

今後の仕入量の見込みは、「横ばい」が71%と最も多くなっており、「やや増加」は5%に留まっている。一方、「やや減少」が19%と今後減少を見込んでいるのがうかがえる。

なお、増加見込みと回答した社は1社、減少見込みと回答した社は4社で、理由としてはそれぞれ「需要増」、「需要減」との回答が挙げられた。

(イ)加工でん粉

今後の仕入量の見込みは、「横ばい」が67%と最も多くなっており、「やや増加」は16%であった。一方、「やや減少」の12%、「大幅に減少」の2%を合わせた14%は減少を見込んでいる。

なお、増加見込みと回答した社は8社で、主な理由としては、「需要増」のほか、「他のでん粉から切り替えたため」が挙げられた。一方、減少見込みと回答した社は7社で、主な理由としては、「需要減」の他「商品の生産を中止したため」が挙げられた。

(ウ)物理処理でん粉

今後の仕入量の見込みは、「横ばい」が55%と最も多く、次いで「やや増加」27%、「やや減少」は9%であった。

なお、増加見込みと回答した社は3社、減少見込みと回答した社は1社で、それぞれ理由は「需要増」、「需要減」が挙げられた。

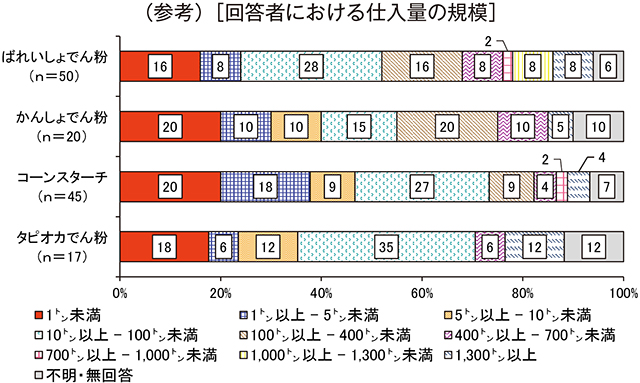

(5)仕入価格の動向

ア 天然でん粉

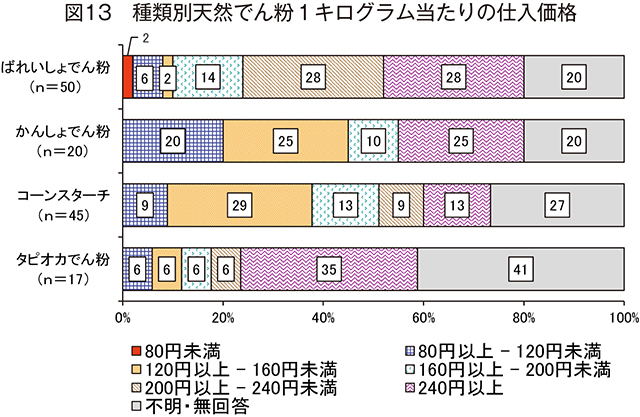

ばれいしょでん粉の1キログラム当たりの仕入価格(令和6年10月時点)を見ると、「200円以上240円未満」及び「240円以上」がいずれも28%で最も多くなっている(図13)。

かんしょでん粉は「120円以上160円未満」及び「240円以上」がいずれも25%で最多となっている。

コーンスターチは「120円以上160円未満」が29%で最も多くなっている。

タピオカでん粉は「240円以上」が35%で最も多くなっている。

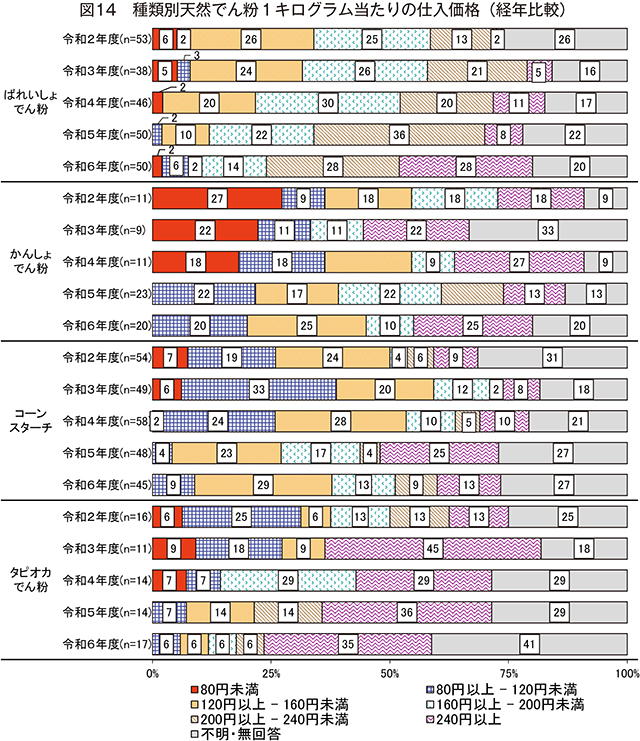

なお、経年で比較すると、いずれの天然でん粉も価格は上昇傾向で推移している。かんしょでん粉、コーンスターチおよびタピオカでん粉では数年前から「80円未満」の価格帯は皆無となっており、ばれいしょでん粉、かんしょでん粉およびタピオカでん粉では「240円以上」が多くなっている。

一方でコーンスターチは、2024年度は前年度に比べ低価格帯の割合が高くなっている(図14)。

令和5年度と比較した6年度の仕入価格について、変動した理由について、いずれの天然でん粉も「仕入先の価格改定による」が最も多くなっており、かんしょでん粉では「原料作物の生産量の変動によるもの」、コーンスターチでは「原料作物の市場相場の変動によるもの」との回答が多かった。

イ 化工でん粉

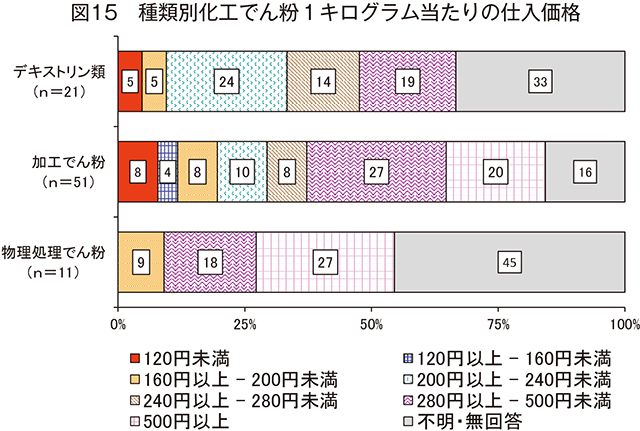

デキストリン類の1キログラム当たりの仕入価格(令和6年10月時点)を見ると、「200円以上240円未満」が24%で最も多くなっている(図15)。

加工でん粉は「280円以上500円未満」が27%で最も多くなっている。

物理処理でん粉は「500円以上」が27%で最も多くなっている。

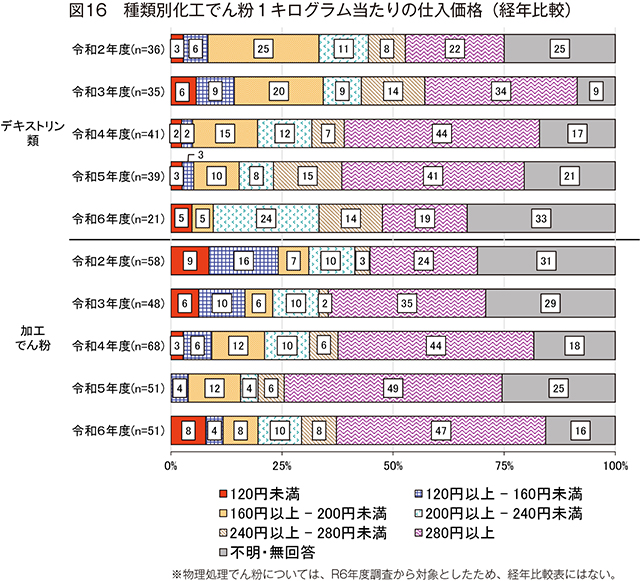

なお、経年で比較すると、デキストリン類および加工でん粉ともに5年度までは価格が上昇傾向で推移していたが、6年度は前年度に比べ280円未満の価格帯の割合が高くなり、一段落ち着いた状況がうかがえる(図16)。

(6)調達面に関する評価

ア 天然でん粉

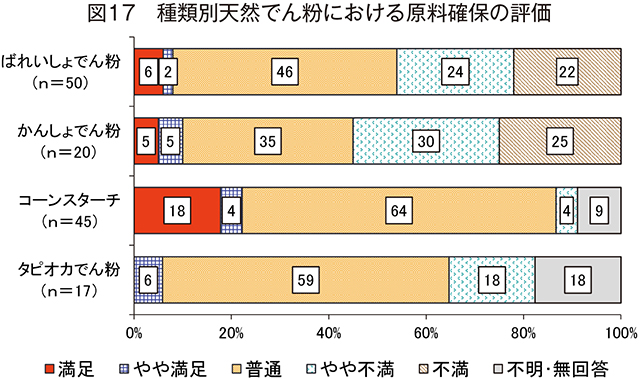

天然でん粉に対する原料確保の評価を「満足」

「やや満足」「普通」「やや不満」「不満」の5段階評価で尋ねた。いずれも「普通」が最も多くなっており、「満足」「やや満足」を合わせても1割未満〜2割程度とかなり低い結果となった(図17)。

かんしょでん粉では「やや不満」「不満」併せて55%と半数以上に達しており、ばれいしょでん粉でも46%と半数近くを占めている。その理由としては、「供給量の減少や価格高騰」が大半となっている。一方、コーンスターチについては相対的に見るとやや満足度合いが高い結果となった。

イ 化工でん粉

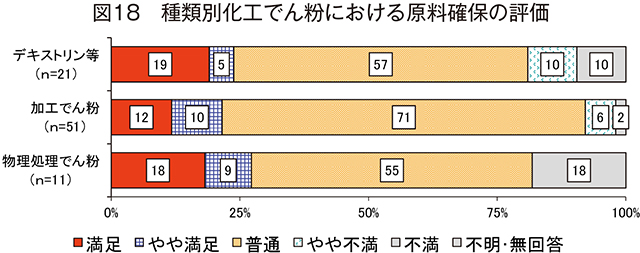

化工でん粉に対する原料確保の評価を「満足」

「やや満足」「普通」「やや不満」「不満」の5段階評価で尋ねた。いずれも「普通」が最も多くなっており、「満足」「やや満足」を併せても3割に満たない結果となった(図18)。

種類別に見ると、デキストリン類では「やや不満」が10%、加工でん粉では6%あり、その理由としては、「価格高騰」、「輸入元が変わり銘柄が安定しない」などが挙げられた。

おわりに

農林水産省の需給見通しによると、令和6でん粉年度(10月〜翌9月)のでん粉需要は、酒税法改正に伴う発泡酒需要や製紙向け需要の減少が見られた前年度から、外出機会の増加やインバウンド需要、土産需要、好調な外食需要を背景とした業務用加工食品の増加などを踏まえ、前年度より3万3000トン多い242万トンとなっている。

そのような状況において、輸入でん粉については、円安、輸入コストの増などの懸念点は依然として残るものの、コーンスターチについては、令和5年以降の米国など主要生産国の豊作見込みが、前年度と比較して仕入面、価格面双方においてメーカー側の不安の払しょくにつながった状況がうかがえる。

一方、国産でん粉については、前回調査に続き、6年度調査でも、原料の供給不足により必要量の確保ができないとの切実な回答が多数見られた。

令和6年産の国産ばれいしょでん粉の供給量は、前年産と同程度の15.7万トンの供給となる見込みであり、北海道においては、安定供給に向け、ばれいしょシストセンチュウ抵抗性品種の普及を進め、令和4年産までに抵抗性品種への切り替えが完了している。令和5年産は夏季の高温など、気候変動の影響を受けて、厳しい生産状況が続き、令和6年産は5年産と比較するとでん粉価は回復が見られたが、順調な供給増とまではいかない状況である。

また、国産かんしょでん粉は、鹿児島県においてサツマイモ基腐病の発生は減少したものの、他用途向けの原料の競合の影響により1万トンの供給とこちらも供給増が困難な状況となっている。

かんしょ全体の生産量は令和4年度以降は回復傾向にあるなかで、でん粉原料用の生産量は依然として減少が続いている実態があり、引き続きメーカー側の需要に対して供給が追い付かない状況となっている。

国内産でん粉は、独特の食感の付与など他のでん粉では代替が利かない側面があることから、産地においては、官民一体となって抵抗性品種の開発や病害対策、種いもの確保などの増産に向けた取り組みを実施しているところであり、こうした対応にメーカーサイドからの大きな期待が寄せられている。

当機構としても、でん粉の価格調整業務の的確な遂行、適切な情報発信などを通じ、でん粉の需給の安定に貢献できるよう努めてまいりたい。

最後にお忙しい中、本調査にご協力いただいた企業の皆さまに、改めて厚く御礼申し上げます。

そのような状況において、輸入でん粉については、円安、輸入コストの増などの懸念点は依然として残るものの、コーンスターチについては、令和5年以降の米国など主要生産国の豊作見込みが、前年度と比較して仕入面、価格面双方においてメーカー側の不安の払しょくにつながった状況がうかがえる。

一方、国産でん粉については、前回調査に続き、6年度調査でも、原料の供給不足により必要量の確保ができないとの切実な回答が多数見られた。

令和6年産の国産ばれいしょでん粉の供給量は、前年産と同程度の15.7万トンの供給となる見込みであり、北海道においては、安定供給に向け、ばれいしょシストセンチュウ抵抗性品種の普及を進め、令和4年産までに抵抗性品種への切り替えが完了している。令和5年産は夏季の高温など、気候変動の影響を受けて、厳しい生産状況が続き、令和6年産は5年産と比較するとでん粉価は回復が見られたが、順調な供給増とまではいかない状況である。

また、国産かんしょでん粉は、鹿児島県においてサツマイモ基腐病の発生は減少したものの、他用途向けの原料の競合の影響により1万トンの供給とこちらも供給増が困難な状況となっている。

かんしょ全体の生産量は令和4年度以降は回復傾向にあるなかで、でん粉原料用の生産量は依然として減少が続いている実態があり、引き続きメーカー側の需要に対して供給が追い付かない状況となっている。

国内産でん粉は、独特の食感の付与など他のでん粉では代替が利かない側面があることから、産地においては、官民一体となって抵抗性品種の開発や病害対策、種いもの確保などの増産に向けた取り組みを実施しているところであり、こうした対応にメーカーサイドからの大きな期待が寄せられている。

当機構としても、でん粉の価格調整業務の的確な遂行、適切な情報発信などを通じ、でん粉の需給の安定に貢献できるよう努めてまいりたい。

最後にお忙しい中、本調査にご協力いただいた企業の皆さまに、改めて厚く御礼申し上げます。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678