ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > 沖縄県における令和6年産さとうきびの生産状況について

最終更新日:2025年9月10日

沖縄県における令和6年産さとうきびの生産状況について

2025年9月

沖縄県 農林水産部 糖業農産課

【要約】

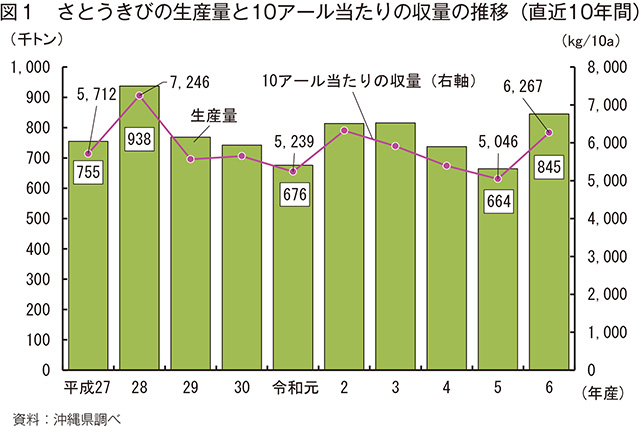

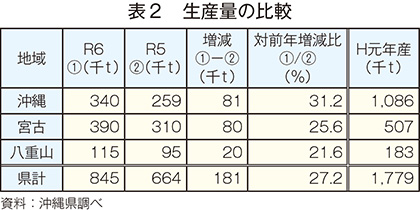

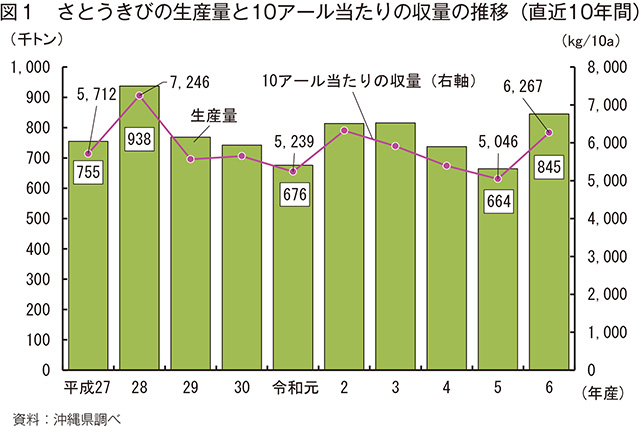

沖縄県の令和6年産さとうきびは、収穫面積が1万3484ヘクタール(前年比2.4%増)で前年より320ヘクタール増加し、生産量は84万5112トン(同27.2%増)と平年より多い年となった。生育旺盛期に一部地域で干ばつが見られたが、年間を通して平年より降水量が多かったことや台風の襲来が例年より少なかったことなどにより、10アール当たりの単収は前年を上回る6267キログラム(同24.2%増)となり、生産量は平年より大きく増加した。一方、平均甘しゃ糖度は13.8度(前年14.6度、平年14.4度)と、品質的には下がった。

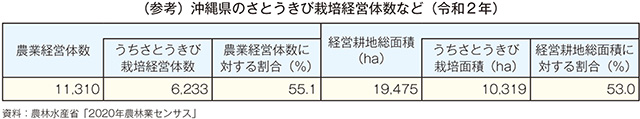

1 さとうきびの位置付け

さとうきび栽培経営体は沖縄県の農業経営体の約6割、さとうきび栽培面積は同じく経営耕地総面積の約5割と、さとうきびは県内で最も多く栽培され、県内農業産出額の約2割を占める基幹作物である。特に多くの離島を抱える本県においては、製糖業とともに地域経済・社会を支える重要な作物となっている。また、さとうきびは他作物に比べて比較的台風や干ばつに強く、離島地域においては代替の利かない作物である。

沖縄県では、国の「さとうきび増産プロジェクト基本方針」に基づき、各島別および県段階における生産目標や取り組み方向を示した平成18年策定の「さとうきび増産プロジェクト計画」を27年に改定した。さらに、令和4年度から新たにスタートした「沖縄振興特別措置法」に基づき、「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」を令和4年5月に策定し、この法律と計画によって生産基盤の整備、安定生産技術の開発および普及、機械化や地力増強、病害虫防除対策の推進、生産法人など担い手の育成、優良品種の開発・普及など総合的な施策展開による生産振興を推進している。

沖縄県では、国の「さとうきび増産プロジェクト基本方針」に基づき、各島別および県段階における生産目標や取り組み方向を示した平成18年策定の「さとうきび増産プロジェクト計画」を27年に改定した。さらに、令和4年度から新たにスタートした「沖縄振興特別措置法」に基づき、「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」を令和4年5月に策定し、この法律と計画によって生産基盤の整備、安定生産技術の開発および普及、機械化や地力増強、病害虫防除対策の推進、生産法人など担い手の育成、優良品種の開発・普及など総合的な施策展開による生産振興を推進している。

2 令和6年産さとうきびの生育概況

(1)沖縄地域(沖縄本島、伊平屋島、伊是名島、伊江島、粟国島、久米島、南大東島、北大東島)

本島および周辺地域においては、生育初期は多雨傾向であり生育はおおむね順調に推移したが、梅雨明け以降の7〜8月は少雨傾向となった。9月以降の生育後期は降水量が多く、生育は順調に推移したが、一方で日照時間は平年を下回った。台風による被害も特に見られなかった。

大東地域においては年間を通して少雨傾向であったが、生育旺盛期には台風などにより適度な降雨が見られ、台風の被害も特に見られなかったことから生育は順調に推移した。

大東地域においては年間を通して少雨傾向であったが、生育旺盛期には台風などにより適度な降雨が見られ、台風の被害も特に見られなかったことから生育は順調に推移した。

(2)宮古地域(宮古島、伊良部島、多良間島)および八重山地域(石垣島、小浜島、西表島、波照間島、与那国島)

宮古地域においては、生育初期の4〜6月の降水量は平年値を大きく上回り、7月は少雨傾向にあったが、その後の台風3号の接近による降雨で干ばつが回避され、被害も軽微であった。生育後期も適度な降雨があり、気温も平年値より高くなったことなどにより生育は順調に推移した。

八重山地域では、生育初期は少雨傾向であったが、4〜5月に降水量が平年値を上回った。梅雨明け以降は干ばつ状況であり、春植えや株出しの作型において生育への影響が見られたが、台風3号の接近による降雨で生育の回復が見られ、台風被害も葉片裂傷のみであった。その後も平年並みの降雨があり、10月の台風21号の接近もあったが、被害も軽微であったため、生育は順調に推移した。

八重山地域では、生育初期は少雨傾向であったが、4〜5月に降水量が平年値を上回った。梅雨明け以降は干ばつ状況であり、春植えや株出しの作型において生育への影響が見られたが、台風3号の接近による降雨で生育の回復が見られ、台風被害も葉片裂傷のみであった。その後も平年並みの降雨があり、10月の台風21号の接近もあったが、被害も軽微であったため、生育は順調に推移した。

3 令和6年産さとうきびの生産状況

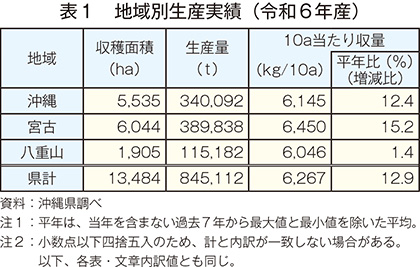

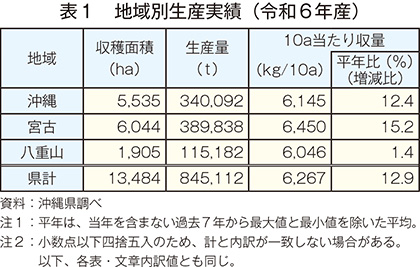

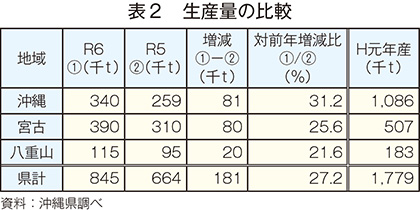

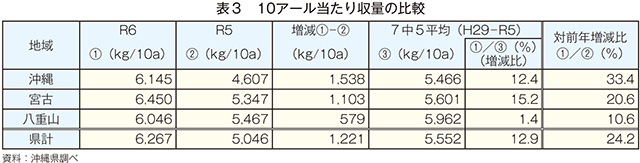

令和6年産さとうきびの収穫面積は1万3484ヘクタールとなり、令和5年産と比較して320ヘクタール増加した(前年比2.4%増)。生産量は18万828トン増加し84万5112トン(同27.2%増)、10アール当たり収量は6267キログラムと、前年と比較して10アール当たり1221キログラム増加(同24.2%増)した(図1、表1〜3)。

沖縄地域では、収穫面積は減少したものの(前年比93ヘクタール減)、10アール当たり収量は増加したことから(同1538キログラム増)、生産量は前年より増加した。宮古地域では、収穫面積が241ヘクタール増加し、10アール当たり収量も1103キログラム増加した。八重山地域も同様に収穫面積が172ヘクタール増加し、10アール当たり収量が前年より579キログラム増加した。このため、生産量は宮古、八重山いずれの地域も増加した。

なお、各地域別生産量は、沖縄地域(周辺離島を含む)が全体の40.3%、宮古地域が46.1%、八重山地域が13.6%となっている。

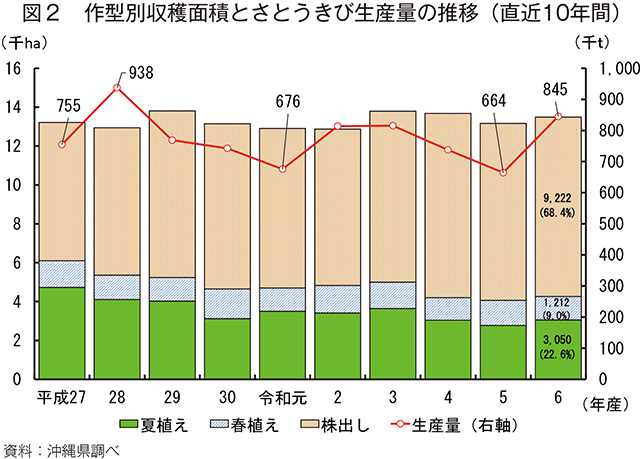

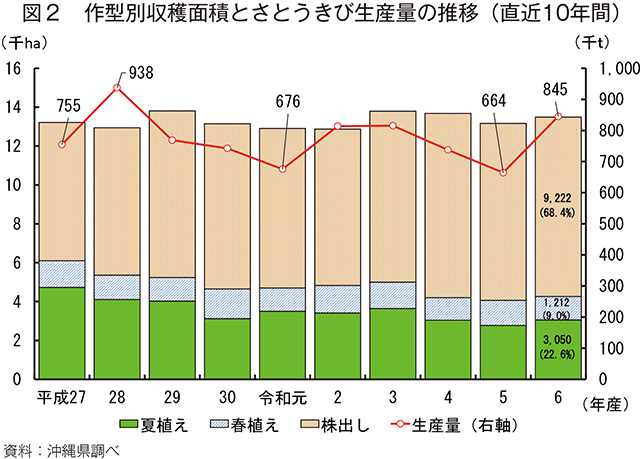

作型別では、夏植え栽培が前年と比較して276ヘクタール増加し3050ヘクタール(前年比9.9%増、全収穫面積に占める割合22.6%)、春植え栽培が77ヘクタール減少し1212ヘクタール(同6.0%減、同9.0%)、株出し栽培が121ヘクタール増加し9222ヘクタール(同1.3%増、同68.4%)となった(図2)。新植栽培(夏植え・春植え)よりもコストが抑えられることから、全収穫面積のうち株出し栽培が占める割合が多い傾向が続いている。

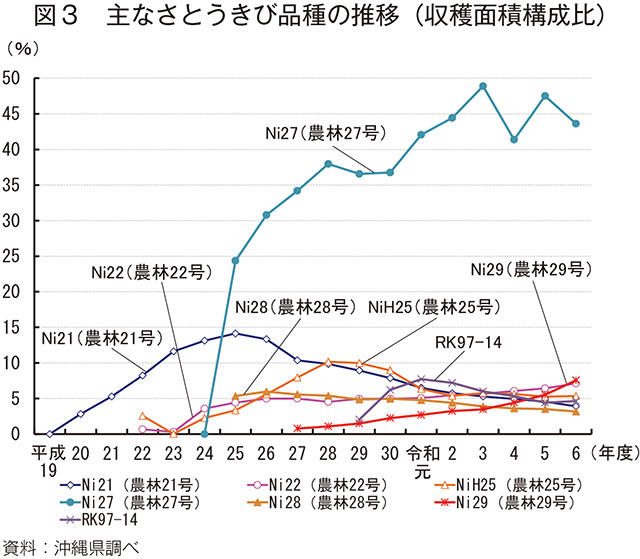

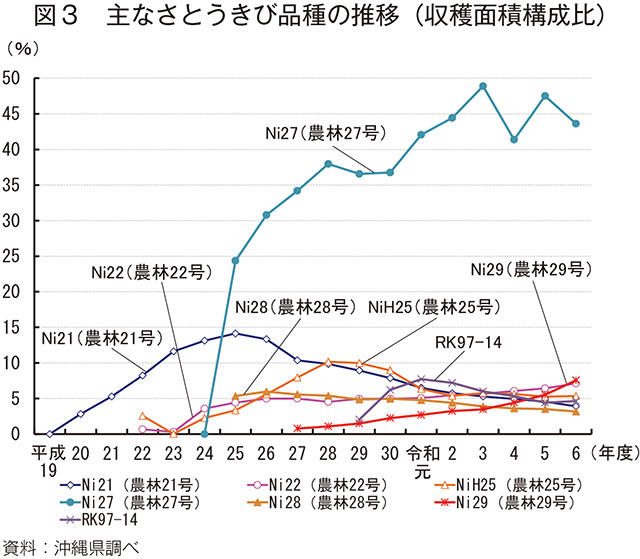

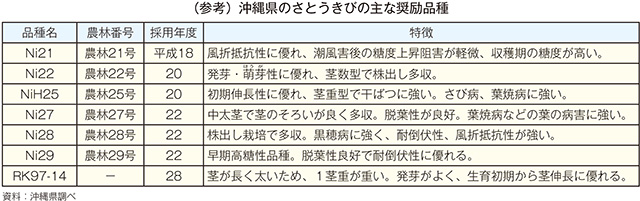

品種構成は、Ni27(農林27号)が全収穫面積の43.6%を占め、次いでNi29(農林29号)が7.5%、Ni22(農林22号)が7.1%、NiH25(農林25号)が5.3%、RK97-14が4.6%、Ni21(農林21号)が3.9%、Ni28(農林28号)が3.2%となった(図3)。Ni27(農林27号)は茎のそろいや収量性がよく、株出し性や糖度についても安定しており、栽培性に大きな欠点がなくバランスの取れた品種であることから、近年生産が拡大している。しかしながら、生育初期など早い時期に台風が襲来すると被害が大きくなることや、株出し栽培で黒穂病の発生が見られることから、一部産地ではNi27(農林27号)の品種割合を抑制して危険分散を図る動きが見られる。

なお、各地域別生産量は、沖縄地域(周辺離島を含む)が全体の40.3%、宮古地域が46.1%、八重山地域が13.6%となっている。

作型別では、夏植え栽培が前年と比較して276ヘクタール増加し3050ヘクタール(前年比9.9%増、全収穫面積に占める割合22.6%)、春植え栽培が77ヘクタール減少し1212ヘクタール(同6.0%減、同9.0%)、株出し栽培が121ヘクタール増加し9222ヘクタール(同1.3%増、同68.4%)となった(図2)。新植栽培(夏植え・春植え)よりもコストが抑えられることから、全収穫面積のうち株出し栽培が占める割合が多い傾向が続いている。

品種構成は、Ni27(農林27号)が全収穫面積の43.6%を占め、次いでNi29(農林29号)が7.5%、Ni22(農林22号)が7.1%、NiH25(農林25号)が5.3%、RK97-14が4.6%、Ni21(農林21号)が3.9%、Ni28(農林28号)が3.2%となった(図3)。Ni27(農林27号)は茎のそろいや収量性がよく、株出し性や糖度についても安定しており、栽培性に大きな欠点がなくバランスの取れた品種であることから、近年生産が拡大している。しかしながら、生育初期など早い時期に台風が襲来すると被害が大きくなることや、株出し栽培で黒穂病の発生が見られることから、一部産地ではNi27(農林27号)の品種割合を抑制して危険分散を図る動きが見られる。

(1)沖縄地域

収穫面積は5535ヘクタール(前年比1.7%減)と令和5年産に対して93へクタール減少したものの、10アール当たり収量は6145キログラム(同33.4%増)と前年産より1538キログラム増加した。その結果、生産量は34万92トン(同31.2%増)となり、前年産から8万818トン増と大きく増加した。

作型別では、夏植え栽培は500ヘクタール(前年比2.9%減)で前年から15ヘクタール減少し、春植え栽培は744ヘクタール(同6.1%増)で同43ヘクタール増加、収穫面積の約8割を占める株出し栽培は4291ヘクタール(同2.7%減)で同121ヘクタールの減少となった。春植え栽培の収穫面積は増加したものの、夏植えと株出し栽培の収穫面積が減少したため、全体的な収穫面積は減少した。10アール当たり収量は、春植え栽培は前年から1376キログラム増加、夏植え栽培は同1745キログラム増加、株出し栽培は同1545キログラム増加といずれの作型も増加し、全体として大幅な増加となった。

品種構成は、Ni27(農林27号)が35.0%、Ni29(農林29号)が14.5%、RK97-14が8.6%、Ni28(農林28号)が5.7%を占めている。

作型別では、夏植え栽培は500ヘクタール(前年比2.9%減)で前年から15ヘクタール減少し、春植え栽培は744ヘクタール(同6.1%増)で同43ヘクタール増加、収穫面積の約8割を占める株出し栽培は4291ヘクタール(同2.7%減)で同121ヘクタールの減少となった。春植え栽培の収穫面積は増加したものの、夏植えと株出し栽培の収穫面積が減少したため、全体的な収穫面積は減少した。10アール当たり収量は、春植え栽培は前年から1376キログラム増加、夏植え栽培は同1745キログラム増加、株出し栽培は同1545キログラム増加といずれの作型も増加し、全体として大幅な増加となった。

品種構成は、Ni27(農林27号)が35.0%、Ni29(農林29号)が14.5%、RK97-14が8.6%、Ni28(農林28号)が5.7%を占めている。

(2)宮古地域

収穫面積は6044ヘクタール(前年比4.2%増)で令和5年産に対して241ヘクタール増加し、10アール当たり収量も6450キログラム(同20.6%増)となったため、生産量は38万9838トン(同25.6%増)と7万9574トン増加した。

作型別では夏植え栽培の収穫面積は1832ヘクタール(同6.2%増)で前年より107ヘクタール増加し、春植え栽培は339ヘクタール(同5.0%減)で同18ヘクタール減少、近年増加傾向にある株出し栽培では3873ヘクタール(同4.1%増)で同152ヘクタール増加した。

品種構成は、Ni27(農林27号)が53.6%と最も多く、次いでNi22(農林22号)が8.4%となっている。

作型別では夏植え栽培の収穫面積は1832ヘクタール(同6.2%増)で前年より107ヘクタール増加し、春植え栽培は339ヘクタール(同5.0%減)で同18ヘクタール減少、近年増加傾向にある株出し栽培では3873ヘクタール(同4.1%増)で同152ヘクタール増加した。

品種構成は、Ni27(農林27号)が53.6%と最も多く、次いでNi22(農林22号)が8.4%となっている。

(3)八重山地域

収穫面積は1905ヘクタール(前年比9.9%増)で令和5年産に対して172ヘクタール増加し、10アール当たり収量は6046キログラム(同10.6%増)、生産量は11万5182トン(同21.6%増)で2万436トン増加した。

作型別では、夏植え栽培の収穫面積は717ヘクタール(前年比34.0%増)と182ヘクタール増加したが、春植え栽培の収穫面積は129ヘクタール(同44.2%減)と102ヘクタール減少し、株出し栽培の収穫面積は1059ヘクタール(同9.4%増)と91ヘクタール増加した。10アール当たり収量は春植えで減少したが、夏植え、株出しで前年を上回ったため、生産量は全体として前年を上回った。

品種構成は、Ni27(農林27号)が36.9%と最も多く、次いでNiH25(農林25号)が19.5%、Ni22(農林22号)が14.0%となっている。

作型別では、夏植え栽培の収穫面積は717ヘクタール(前年比34.0%増)と182ヘクタール増加したが、春植え栽培の収穫面積は129ヘクタール(同44.2%減)と102ヘクタール減少し、株出し栽培の収穫面積は1059ヘクタール(同9.4%増)と91ヘクタール増加した。10アール当たり収量は春植えで減少したが、夏植え、株出しで前年を上回ったため、生産量は全体として前年を上回った。

品種構成は、Ni27(農林27号)が36.9%と最も多く、次いでNiH25(農林25号)が19.5%、Ni22(農林22号)が14.0%となっている。

4 ハーベスタによる収穫状況

さとうきびの労働時間の大半を占める収穫作業の省力化を図るため、これまで国庫補助事業などを活用したハーベスタの導入を推進してきた。さらに、県では既存のハーベスタの導入に加え、脱葉施設などの導入を進め、地域に応じた収穫体系を含む機械化一貫作業体系の確立を推進している。

令和6年産では、県内全域において大型、中型、小型の各機種合計386台のハーベスタが稼働し、ハーベスタ、刈り倒し機および脱葉機を利用した機械収穫率は収穫面積の90.1%(前年収穫率88.8%、前年比1.3ポイント増)となっている。

令和6年産では、県内全域において大型、中型、小型の各機種合計386台のハーベスタが稼働し、ハーベスタ、刈り倒し機および脱葉機を利用した機械収穫率は収穫面積の90.1%(前年収穫率88.8%、前年比1.3ポイント増)となっている。

5 製糖工場の操業状況

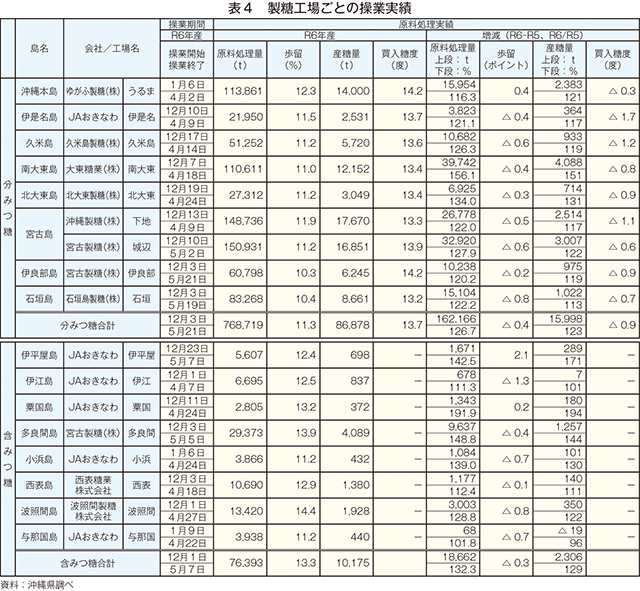

沖縄県の製糖工場は、分みつ糖工場が8社9工場(8島)、含みつ糖工場が4社8工場(8島)操業している(表4)。

分みつ糖工場の令和6年産原料処理量は、5年産より16万2166トン増加し76万8719トン(前年比26.7%増)となり、買入糖度は、前年より低い13.7度となった。

含みつ糖工場の6年産原料処理量は、5年産より1万8662トン増加し7万6393トン(同32.3%増)となった。

分みつ糖工場の令和6年産原料処理量は、5年産より16万2166トン増加し76万8719トン(前年比26.7%増)となり、買入糖度は、前年より低い13.7度となった。

含みつ糖工場の6年産原料処理量は、5年産より1万8662トン増加し7万6393トン(同32.3%増)となった。

おわりに

沖縄県では令和7年産を目標とする「さとうきび増産プロジェクト」および令和13年度を目標とする「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に基づき、各種の生産振興施策・事業を展開している。

6年産さとうきびは、生育旺盛期に一部地域で干ばつが見られたが、年間を通して平年より降水量が多かったことや台風の襲来が例年より少なかったことなどにより、県全体として85万トン台に迫る高い生産量となった。

さとうきびは比較的気象災害に強い作物ではあるが、本県は台風常襲地域で、気象条件などの年変動も大きいことから、これまで同様の取り組みの継続と強化が必要である。

今後も継続して目標を達成していくため、気象災害と病虫害などに対応したセーフティネット(さとうきび増産基金)などを活用することにより、関係機関・団体が一体となって増産への取り組みを強化し、本県さとうきび生産農家と製糖企業の経営の安定化に向けて取り組んでいるところである。

6年産さとうきびは、生育旺盛期に一部地域で干ばつが見られたが、年間を通して平年より降水量が多かったことや台風の襲来が例年より少なかったことなどにより、県全体として85万トン台に迫る高い生産量となった。

さとうきびは比較的気象災害に強い作物ではあるが、本県は台風常襲地域で、気象条件などの年変動も大きいことから、これまで同様の取り組みの継続と強化が必要である。

今後も継続して目標を達成していくため、気象災害と病虫害などに対応したセーフティネット(さとうきび増産基金)などを活用することにより、関係機関・団体が一体となって増産への取り組みを強化し、本県さとうきび生産農家と製糖企業の経営の安定化に向けて取り組んでいるところである。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-9272

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-9272