ホーム > 砂糖 > 調査報告 > てん菜 > てん菜地上部の生長情報から地下部の糖収量を予測〜育種圃場のてん菜糖収量予測技術で品種開発を効率化〜

最終更新日:2025年10月10日

てん菜地上部の生長情報から地下部の糖収量を予測

〜育種圃場のてん菜糖収量予測技術で品種開発を効率化〜

2025年10月

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中日本農業研究センター

主席研究員 田口 和憲

【要約】

てん菜の品種開発においては、収穫対象部位である菜根が地中に存在するため、収穫期まで掘り上げることができず、直接的な観察が困難である。このため、葉などの地上部を目視で観察するだけでは、地下部に蓄積される糖収量を正確に予測することは難しい。

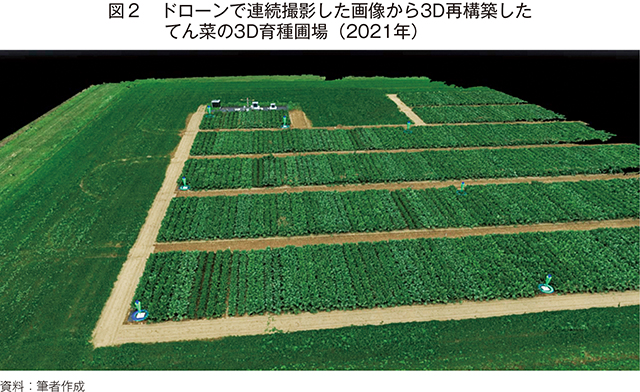

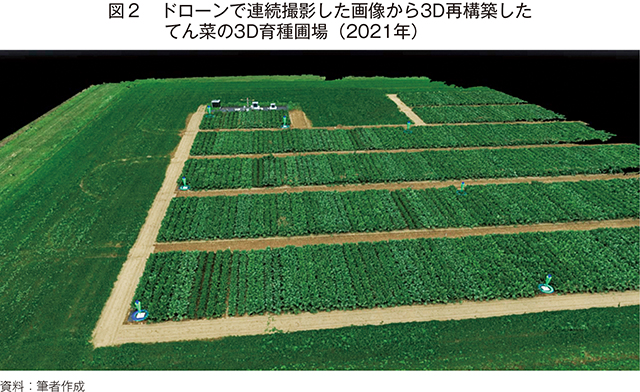

そこで、ドローンによって撮影された育種圃場の連続画像を用いて、育種圃場を3Dデータとして再現した。この技術により、てん菜の地上部の生育情報を大規模かつ効率的に把握することが可能となった。その結果、収穫前に試験区単位で圃場全体の糖収量を精度よく予測することが可能となり、品種開発の効率化が大いに期待される。

そこで、ドローンによって撮影された育種圃場の連続画像を用いて、育種圃場を3Dデータとして再現した。この技術により、てん菜の地上部の生育情報を大規模かつ効率的に把握することが可能となった。その結果、収穫前に試験区単位で圃場全体の糖収量を精度よく予測することが可能となり、品種開発の効率化が大いに期待される。

はじめに てん菜を取り巻く状況

てん菜は、北海道の畑作経営において輪作体系を担う基幹作物であり、てん菜糖業は地域経済の維持と発展に重要な役割を担っている。しかし、近年は農業従事者の高齢化の進行と減少、経営規模拡大に伴う労働力不足から、他の品目への転換が進んでいる。その結果、てん菜の作付面積は2014年の5万7234ヘクタールから2024年には4万8847ヘクタールへと減少し、10年間で約15%の縮小がみられた。

一方、てん菜の収量(根重)は、1970年頃には10アール当たり約3トンだったものが、現在では6〜7トンにまで増加しており、50年間で2倍以上増加した。この収量増加の背景には、多収品種の開発が大きく貢献してきた。

近年の生産動向としては、1994年ごろには栽培面積の98%を占めたペーパーポット移植栽培が2024年には50%に減少している。これに代わって省力化と低コスト化がしやすい直播栽培への転換が進んだ。しかし、肥料費および農業薬剤費の上昇など物財費が増加していることから、農業経営の安定化や収益性の向上を図るためには、新しい栽培技術体系に適応した多収品種の開発が強く求められる。

一方、てん菜の収量(根重)は、1970年頃には10アール当たり約3トンだったものが、現在では6〜7トンにまで増加しており、50年間で2倍以上増加した。この収量増加の背景には、多収品種の開発が大きく貢献してきた。

近年の生産動向としては、1994年ごろには栽培面積の98%を占めたペーパーポット移植栽培が2024年には50%に減少している。これに代わって省力化と低コスト化がしやすい直播栽培への転換が進んだ。しかし、肥料費および農業薬剤費の上昇など物財費が増加していることから、農業経営の安定化や収益性の向上を図るためには、新しい栽培技術体系に適応した多収品種の開発が強く求められる。

1 てん菜の品種開発をめぐる課題

現在、国内外で商業的に栽培されているてん菜品種のほとんどは、「雑種強勢(ヘテロシス)」を活用した一代雑種(F1)品種である。ヘテロシスとは、異なる遺伝子型の個体同士、あるいは種内の異なるグループや種間の交配によって生じる現象であり、F1が親よりもバイオマス、生育速度、収量などの面で優れる現象である。

てん菜においては、交配親同士の血縁関係の程度を示す指標として「近縁係数(F)」が用いられる。この近縁係数が大きいほど親同士が近縁であることを意味し、糖収量との間には強い負の相関があることが知られている。つまり、近縁係数が小さいほどヘテロシス効果が高まり、糖収量の増加が期待されるため、品種開発では近縁係数の小さい交配組み合わせを策定し、複数の検定交配F1s(注1)を得る。

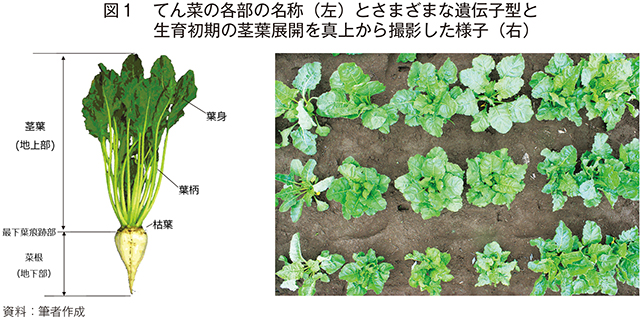

しかしながら、近縁係数が十分に小さい検定交配F1sであっても、実際の試験栽培において得られる糖収量には、大きなばらつきが見られる。加えて、てん菜の収穫対象部位は地中にある菜根(図1)であり、収穫期まで掘り上げることができないため、育成過程での直接的な観察が困難である。品種開発の現場では、検定交配F1sの地上部を目視で観察するだけでは、地下部に蓄積される糖収量を正確に予測することは難しく、育種の効率化において大きな課題となっている。

(注1)雑種強勢の大きさや親の組合せ能力を知るために、小規模採種圃で試験的に複数の親同士を組み合わせて交配した複数のF1(種子)のこと。

てん菜においては、交配親同士の血縁関係の程度を示す指標として「近縁係数(F)」が用いられる。この近縁係数が大きいほど親同士が近縁であることを意味し、糖収量との間には強い負の相関があることが知られている。つまり、近縁係数が小さいほどヘテロシス効果が高まり、糖収量の増加が期待されるため、品種開発では近縁係数の小さい交配組み合わせを策定し、複数の検定交配F1s(注1)を得る。

しかしながら、近縁係数が十分に小さい検定交配F1sであっても、実際の試験栽培において得られる糖収量には、大きなばらつきが見られる。加えて、てん菜の収穫対象部位は地中にある菜根(図1)であり、収穫期まで掘り上げることができないため、育成過程での直接的な観察が困難である。品種開発の現場では、検定交配F1sの地上部を目視で観察するだけでは、地下部に蓄積される糖収量を正確に予測することは難しく、育種の効率化において大きな課題となっている。

(注1)雑種強勢の大きさや親の組合せ能力を知るために、小規模採種圃で試験的に複数の親同士を組み合わせて交配した複数のF1(種子)のこと。

このような背景から、検定交配F1sの糖収量性能を正確に評価するためには、実地での圃場栽培試験を実施し、あらかじめ設計された実験計画に基づいて生産力の検定と評価を行うことが不可欠である。ところが、この選抜過程には膨大な時間と労力、そして人的・物的リソースの投入が求められるのが現状である。実際には、年間で数ヘクタール規模の試験圃場において、数百から場合によっては数千区に及ぶ検定交配F1sの地下部を掘り上げ、人手によって根重や根中糖分などの収量形質を一つ一つ評価している。これは極めて労働集約的な作業であり、品種選抜の効率化を妨げる要因となっている。

そこで、同一条件下で栽培された検定交配F1sの中から糖収量の高いものを選抜する際には、圃場全体の地上部の生育状況を定量的かつ正確に把握し、その情報を基に試験区ごとの糖収量を高精度で予測できる技術が求められる。このような予測が可能になれば、詳細な収穫調査を行うべきF1を事前に絞り込むことができ、限られたリソースの中でも効率的に多収品種を発見することが可能となる。

そこで、同一条件下で栽培された検定交配F1sの中から糖収量の高いものを選抜する際には、圃場全体の地上部の生育状況を定量的かつ正確に把握し、その情報を基に試験区ごとの糖収量を高精度で予測できる技術が求められる。このような予測が可能になれば、詳細な収穫調査を行うべきF1を事前に絞り込むことができ、限られたリソースの中でも効率的に多収品種を発見することが可能となる。

2 画像解析技術による地上部の生長情報の効率的な取得

てん菜は、生育期間を通じて地上部の茎葉(ソース)による光合成が活発に行われ、その光合成産物は地下部の菜根(シンク)に蓄積される。菜根は生育の初期段階から収穫対象部位として機能し、ショ糖の蓄積が始まる(図1)。このため、生育期間中に病虫害や環境ストレスの影響を受けなければ、地上部が受ける太陽光量に比例して、地下部に蓄積される糖収量は増加する。糖収量を高めるためには、茎葉が地上部を完全に覆うまでに要する日数が短いことが重要である。早期に葉面積が展開されることで、より多くの光合成が行われ、菜根へのショ糖蓄積が促進される。しかし、茎葉が過剰に展開し続けると、光の利用効率が低下するだけでなく、すでに地下部に蓄積されたショ糖が再び地上部の生長に消費されてしまう可能性がある。したがって、糖収量の最大化には、地上部と地下部の間で光合成産物が適切に分配されることが不可欠である。地上部の展開速度と最終的な展開量のバランスを最適化することが、効率的なショ糖蓄積と高収量の実現につながる。

近年、センシング技術や情報通信技術の著しい進歩により、これまで把握が困難であった作物の地上部における時系列の生育状況を、圃場全体を対象とした空撮と画像解析によって取得できるようになった。これにより、従来は限定的だった生育情報の収集が、広域かつ高精度に行えるようになっている。この技術的背景を踏まえ、てん菜の地下部に蓄積される糖収量の増加に関係する地上部の指標として、植被率(茎葉の展開程度を示す)および草高(茎葉の総量を示す)に着目した。これらの指標の時系列的な生長ダイナミクス情報を効率的かつ正確に把握するために、ドローンによる空撮画像を活用した画像解析技術の導入を試みた。

このアプローチにより、地上部の生育状況を定量的に評価し、地下部の糖収量との関連性を明らかにすることで、品種選抜や栽培管理の高度化につながる可能性が期待される。

近年、センシング技術や情報通信技術の著しい進歩により、これまで把握が困難であった作物の地上部における時系列の生育状況を、圃場全体を対象とした空撮と画像解析によって取得できるようになった。これにより、従来は限定的だった生育情報の収集が、広域かつ高精度に行えるようになっている。この技術的背景を踏まえ、てん菜の地下部に蓄積される糖収量の増加に関係する地上部の指標として、植被率(茎葉の展開程度を示す)および草高(茎葉の総量を示す)に着目した。これらの指標の時系列的な生長ダイナミクス情報を効率的かつ正確に把握するために、ドローンによる空撮画像を活用した画像解析技術の導入を試みた。

このアプローチにより、地上部の生育状況を定量的に評価し、地下部の糖収量との関連性を明らかにすることで、品種選抜や栽培管理の高度化につながる可能性が期待される。

3 地上部の生長ダイナミクス情報から糖収量を予測する実証試験

実証試験は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)北海道農業研究センター芽室研究拠点内にある三つの異なる試験圃場において、同一条件下での栽培試験を3年間にわたり実施した。各年の生育シーズンにおいて、RGBカメラを搭載したドローンを用いて、移動連続撮影による空撮を複数回行った。

ドローンの飛行は、苗の移植から約1週間後に開始され、2018年には18回、2020年には13回、2021年には20回の空撮を実施した。使用した機材は商用グレードのドローンとRGBカメラであり、飛行高度は2018年と2020年が30メートル、2021年は15メートルに設定された。各飛行ミッションの所要時間は約5分であった。

飛行には自律飛行アプリ「Litchi」を使用し、2018年と2020年は直下視画像のみを取得するダブルグリッド方式、2021年は直下視画像と斜め視画像の両方を含むシングルグリッド方式で実施された。画像のオーバーラップ率(注2)は正面・側面ともに80%以上を確保し、位置情報の取得にはRTK-GPSを用いた。

(注2)撮影された画像やデータの近接するエリアがどれだけ重なっているかを示す割合のこと。オーバーラップ率を高くすることで、より正確な3Dモデルを生成することができる。

空撮後の画像データは、自由に利用可能な半自動処理パイプラインを用いて解析され、フライトごとに3Dデータとして再構築された(図2)。これにより、育種圃場の空間情報がデジタル化され、地上部の植被率や草高などの表現型データを数値として容易に抽出できるようになった。この技術により、従来は手作業では困難であった地上部の正確な表現型の取得が飛躍的に効率化され、品種間の違いや年次による変動を定量的に比較することが可能となった。

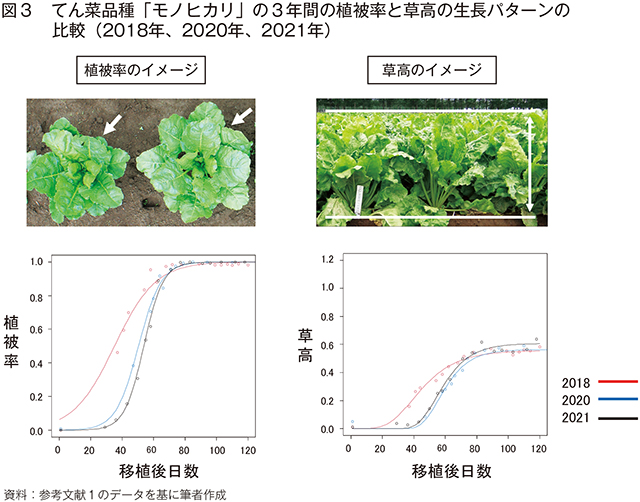

3D育種圃場では、抽出された表現型データを時系列で比較することが可能である。図3に示すように、植被率は垂直方向から見た際の単位面積当たりの葉の占有割合を示し、草高は水平方向から見た際の地表から葉先端までの高さ(メートル)として定義される。この図では、てん菜品種「モノヒカリ」について、3年間にわたる植被率と草高の生長パターンが比較されている。各年次の生育状況は、気象概況に基づいて以下のように解釈される。

ドローンの飛行は、苗の移植から約1週間後に開始され、2018年には18回、2020年には13回、2021年には20回の空撮を実施した。使用した機材は商用グレードのドローンとRGBカメラであり、飛行高度は2018年と2020年が30メートル、2021年は15メートルに設定された。各飛行ミッションの所要時間は約5分であった。

飛行には自律飛行アプリ「Litchi」を使用し、2018年と2020年は直下視画像のみを取得するダブルグリッド方式、2021年は直下視画像と斜め視画像の両方を含むシングルグリッド方式で実施された。画像のオーバーラップ率(注2)は正面・側面ともに80%以上を確保し、位置情報の取得にはRTK-GPSを用いた。

(注2)撮影された画像やデータの近接するエリアがどれだけ重なっているかを示す割合のこと。オーバーラップ率を高くすることで、より正確な3Dモデルを生成することができる。

空撮後の画像データは、自由に利用可能な半自動処理パイプラインを用いて解析され、フライトごとに3Dデータとして再構築された(図2)。これにより、育種圃場の空間情報がデジタル化され、地上部の植被率や草高などの表現型データを数値として容易に抽出できるようになった。この技術により、従来は手作業では困難であった地上部の正確な表現型の取得が飛躍的に効率化され、品種間の違いや年次による変動を定量的に比較することが可能となった。

3D育種圃場では、抽出された表現型データを時系列で比較することが可能である。図3に示すように、植被率は垂直方向から見た際の単位面積当たりの葉の占有割合を示し、草高は水平方向から見た際の地表から葉先端までの高さ(メートル)として定義される。この図では、てん菜品種「モノヒカリ」について、3年間にわたる植被率と草高の生長パターンが比較されている。各年次の生育状況は、気象概況に基づいて以下のように解釈される。

2018年は、4月中旬から6月上旬にかけて晴天が多く、気温も高かったため、生育初期における地上部の展開が他の年に比べて早かった。2020年は、5月中旬から6月中旬にかけて干ばつ傾向が見られ、生育の停滞を引き起こす一因となった。2021年は、降水量が平年並みで、気温も高く、5月下旬から6月中旬にかけて日照時間が豊富であったことから、生育はおおむね順調に進行した。このように、3D育種圃場の活用により、品種ごとの生育パターンを年次間や場所間で定量的に比較することが可能となり、環境要因と形質変動の関係を精緻に解析するための有効な手段になり得る。

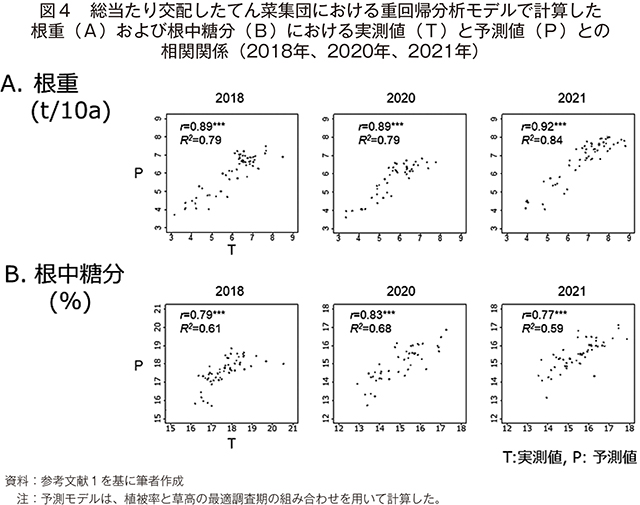

また、この実証試験では、各年次において、試験区ごとの地上部の生長ダイナミクス情報を継続的に収集し、品種間の生育特性を時系列で比較した。試験区の構成は、糖収量のばらつきを意図的に広げるため、遺伝的に多様な親同士による総当たり交配(ダイアレル交配)集団の合計20種類を用いた。分析では、糖収量を構成する二つの目的変数(原因を受けて発生した結果を表す変数。ここでは根重と根中糖分)に対して、近縁係数(X1)、植被率(X2)、草高(X3)の三つの説明変数(原因となっている変数)を用いた重回帰分析を行った。その結果、根重に関しては、三つの変数すべてが3シーズンを通じて一貫して有意な影響を示した。根中糖分については、植被率と草高が3年間とも有意であった一方、近縁係数は2020年のみ有意であった。さらに、ドローン画像解析によって取得した植被率と草高のデジタル情報を重回帰モデルに組み込んだところ、糖収量の予測精度は従来技術と比較して大幅に向上した(図4)。具体的には、予測値と実測値との相関係数は、根重でr=0.89〜0.92(従来技術ではr=0.7〜0.8程度)、根中糖分でr=0.77〜0.83(従来技術では予測困難)と高い値を示した。これにより、地上部の生長ダイナミクス情報から地下部の糖収量を高精度で予測できることが実証された。

また、この実証試験では、各年次において、試験区ごとの地上部の生長ダイナミクス情報を継続的に収集し、品種間の生育特性を時系列で比較した。試験区の構成は、糖収量のばらつきを意図的に広げるため、遺伝的に多様な親同士による総当たり交配(ダイアレル交配)集団の合計20種類を用いた。分析では、糖収量を構成する二つの目的変数(原因を受けて発生した結果を表す変数。ここでは根重と根中糖分)に対して、近縁係数(X1)、植被率(X2)、草高(X3)の三つの説明変数(原因となっている変数)を用いた重回帰分析を行った。その結果、根重に関しては、三つの変数すべてが3シーズンを通じて一貫して有意な影響を示した。根中糖分については、植被率と草高が3年間とも有意であった一方、近縁係数は2020年のみ有意であった。さらに、ドローン画像解析によって取得した植被率と草高のデジタル情報を重回帰モデルに組み込んだところ、糖収量の予測精度は従来技術と比較して大幅に向上した(図4)。具体的には、予測値と実測値との相関係数は、根重でr=0.89〜0.92(従来技術ではr=0.7〜0.8程度)、根中糖分でr=0.77〜0.83(従来技術では予測困難)と高い値を示した。これにより、地上部の生長ダイナミクス情報から地下部の糖収量を高精度で予測できることが実証された。

このように、比較的簡易なリモートセンシング技術を基盤とした高効率な画像解析技術を活用することにより、収穫前の段階で地下部の糖収量を正確に予測することが可能となった。得られた情報を基に、収穫調査の対象となる品種候補を事前に絞り込み、育種家の意思決定を科学的に支援することができる。これにより、有望な品種候補の選抜作業が効率化され、育種プロセス全体の精度とスピードの向上が期待される。

おわりに 今後の課題と展望

近年、てん菜産業全体において人手不足が深刻化しており、収穫された原料を製糖工場まで効率的に輸送することさえ困難な状況になりつつある。加えて、てん菜の収量は年次による変動が大きいため、将来的には一般の栽培圃場においても高精度な収量予測技術が求められる。こうした技術が確立されれば、栽培圃場から工場への運搬量を事前に把握することが可能となり、製糖工場におけるムリやムダのない操業計画の策定に応用できると期待される。

また、ドローンによる空撮画像と画像解析技術を活用したデータ駆動型の育種圃場のデジタル化は、てん菜に限らず他の作物にも応用可能な技術である。将来的には、これらの技術を遺伝子解析や機械学習と統合することで、画期的な選抜育種システムの構築が見込まれている。サイバー(仮想空間)とフィジカル(現実空間)を融合させたこの新たな技術体系は、新品種の早期開発を加速させる有力な手段となると考えられる。

また、ドローンによる空撮画像と画像解析技術を活用したデータ駆動型の育種圃場のデジタル化は、てん菜に限らず他の作物にも応用可能な技術である。将来的には、これらの技術を遺伝子解析や機械学習と統合することで、画期的な選抜育種システムの構築が見込まれている。サイバー(仮想空間)とフィジカル(現実空間)を融合させたこの新たな技術体系は、新品種の早期開発を加速させる有力な手段となると考えられる。

謝辞

本研究は、JST CREST「フィールドセンシング時系列データを主体とした農業ビッグデータの構築と新知見の発見」(課題番号:JPMJCR1512)およびJST AIP加速課題「ビッグデータ駆動型AI農業創出のためのCPS基盤の研究(課題番号:JPMJCR21U3)」の支援の下で実施した。関係各位ならびに共同研究者への並々ならぬご協力に感謝申し上げたい。

【参考文献】

1)Taguchi K, Guo W, Burridge J, Ito A, Njehia NS, Matsuhira H, Usui Y, Hirafuji M. High-Throughput Yield Prediction of Diallele Crossed Sugar Beet in a Breeding Field Using UAV-Derived Growth Dynamics. Plant Phenomics. 2024 Jul 29;6:0209. doi: 10.34133/plantphenomics.0209. PMID: 39077118; PMCID: PMC11283879.

2)農林水産省農産局地域作物課(2025)「砂糖・でん粉をめぐる状況について(令和7年5月)」pp.11-17

3)北海道農政部生産振興局農産振興課(2025)「令和6年産てん菜の生産状況について」『砂糖類・でん粉情報』2025年7月号、pp.45-49、独立行政法人農畜産業振興機構

1)Taguchi K, Guo W, Burridge J, Ito A, Njehia NS, Matsuhira H, Usui Y, Hirafuji M. High-Throughput Yield Prediction of Diallele Crossed Sugar Beet in a Breeding Field Using UAV-Derived Growth Dynamics. Plant Phenomics. 2024 Jul 29;6:0209. doi: 10.34133/plantphenomics.0209. PMID: 39077118; PMCID: PMC11283879.

2)農林水産省農産局地域作物課(2025)「砂糖・でん粉をめぐる状況について(令和7年5月)」pp.11-17

3)北海道農政部生産振興局農産振興課(2025)「令和6年産てん菜の生産状況について」『砂糖類・でん粉情報』2025年7月号、pp.45-49、独立行政法人農畜産業振興機構

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678