ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > 糖蜜施用がサトウキビの生育・収量および土壌化学性に及ぼす影響

最終更新日:2025年10月10日

糖蜜施用がサトウキビの生育・収量および土壌化学性に及ぼす影響

2025年10月

沖縄農業技術開発株式会社 代表取締役 吉田 晃一

【要約】

サトウキビの収量増加のためには、土壌中の可給態窒素を高めることが有効である。製糖工場から発生する液状の有機物である糖蜜をサトウキビ圃場へ施用した結果、可給態窒素の向上が見られた。また、糖蜜施用の際、化学肥料を3割削減しても、サトウキビ収量は新植および株出し1回目までの積算収量で16〜28%増加した。一方、生産現場では糖蜜の多量施用による生育阻害も散見されるため、利用には注意が必要である。

はじめに

甘しゃ糖蜜(Cane molasses、以下「糖蜜」という)は、サトウキビの搾汁から粗糖を製糖・精製する際に発生する、茶褐色の液状有機物である(写真1)。沖縄県で発生する糖蜜は、飼料用や工業用アルコールとして用いられることが多い。一般に、製糖工場で発生した糖蜜は、工場内の貯留タンクに一時貯留され、適宜、島外や県外へ出荷される。

2025年初頭、糖蜜を回収する輸送船の故障により、糖蜜の搬出が困難となる事例があった。糖蜜貯留タンクが満量になり、糖蜜の保管ができない場合、工場の操業を一時停止せざるを得ない状況に陥ってしまう。操業一時停止は、サトウキビの受け入れ中止につながり、収穫の遅ればかりでなく、次作の植え付けや株出し管理の遅れにより、次作の収量低下を招く恐れがある。

これらを受けて、糖蜜を圃場に施用し、土づくりに活用することに対する関心が高まっている。筆者らは、2017年に『日本土壌肥料学雑誌』において、サトウキビ畑における糖蜜施用の影響を検証した報告を行った1)。本稿では、この報告内容を紹介するとともに、糖蜜を利用したカリ肥料の削減や糖蜜利用上の注意点を述べたい。

2025年初頭、糖蜜を回収する輸送船の故障により、糖蜜の搬出が困難となる事例があった。糖蜜貯留タンクが満量になり、糖蜜の保管ができない場合、工場の操業を一時停止せざるを得ない状況に陥ってしまう。操業一時停止は、サトウキビの受け入れ中止につながり、収穫の遅ればかりでなく、次作の植え付けや株出し管理の遅れにより、次作の収量低下を招く恐れがある。

これらを受けて、糖蜜を圃場に施用し、土づくりに活用することに対する関心が高まっている。筆者らは、2017年に『日本土壌肥料学雑誌』において、サトウキビ畑における糖蜜施用の影響を検証した報告を行った1)。本稿では、この報告内容を紹介するとともに、糖蜜を利用したカリ肥料の削減や糖蜜利用上の注意点を述べたい。

1 サトウキビ収量に影響する土壌要因について

まず、糖蜜施用効果の検証を行った背景を述べると、糖蜜が土壌の可給態窒素を向上させる効果がある可能性があったためである。以前、本誌で取り上げていただいた通り、北大東村においてサトウキビ生産性に影響する主要な土壌要因の一つは、可給態窒素であった2)。簡単に振り返ると、サトウキビ収量を目的変数(調べたい結果)に、土壌理化学性・栽培管理状況のデータを説明変数(結果に影響しそうな要素)として統計解析した結果、サトウキビ収量に最も強く影響する土壌要因は可給態窒素であり、次いで作土深(根が容易に伸長できる層の深さ)であった。

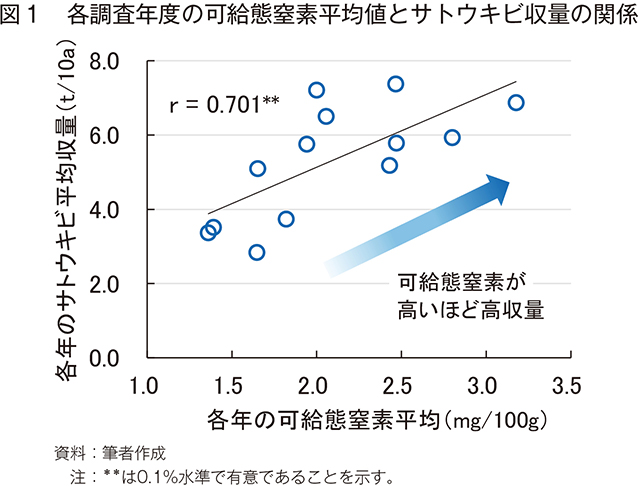

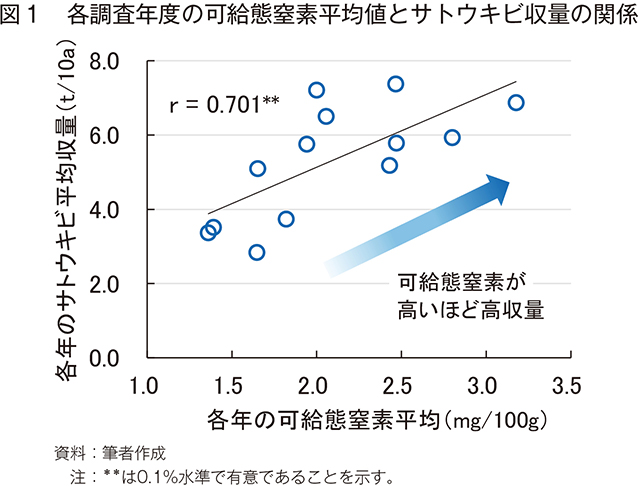

また、2012〜24年度の各年調査における土壌診断実施圃場の可給態窒素平均値とそれぞれの年度のサトウキビ平均収量には有意な正の相関があった(図1)。これは、可給態窒素の多少がサトウキビ収量の増減に影響している可能性を示している。

可給態窒素とは、土壌そのものから作物に供給される窒素のことであり、地力窒素とも言われている。具体的には、土壌の微生物活動(有機物分解や菌体の繁殖など)に伴い、土壌中で発生する窒素である。サトウキビが吸収する窒素のおよそ半分は化学肥料由来であるが、残り半分は可給態窒素のような化学肥料由来以外のものが占めると考えられている。そのため、可給態窒素の維持・向上は、化学肥料の窒素施用と同等にサトウキビ生育にとって不可欠である。

土壌の可給態窒素を向上させるためには、堆肥や緑肥のような有機物を施用することが必要であるが、一部の離島地域においては、畑へ施用するための有機物源が乏しいこともある。そのため、筆者らは堆肥やその他、土づくりに要する有機資材の代替として、製糖工場から発生する糖蜜に着目した。

また、2012〜24年度の各年調査における土壌診断実施圃場の可給態窒素平均値とそれぞれの年度のサトウキビ平均収量には有意な正の相関があった(図1)。これは、可給態窒素の多少がサトウキビ収量の増減に影響している可能性を示している。

可給態窒素とは、土壌そのものから作物に供給される窒素のことであり、地力窒素とも言われている。具体的には、土壌の微生物活動(有機物分解や菌体の繁殖など)に伴い、土壌中で発生する窒素である。サトウキビが吸収する窒素のおよそ半分は化学肥料由来であるが、残り半分は可給態窒素のような化学肥料由来以外のものが占めると考えられている。そのため、可給態窒素の維持・向上は、化学肥料の窒素施用と同等にサトウキビ生育にとって不可欠である。

土壌の可給態窒素を向上させるためには、堆肥や緑肥のような有機物を施用することが必要であるが、一部の離島地域においては、畑へ施用するための有機物源が乏しいこともある。そのため、筆者らは堆肥やその他、土づくりに要する有機資材の代替として、製糖工場から発生する糖蜜に着目した。

2 圃場への糖蜜施用試験

沖縄県内で、糖蜜施用がサトウキビや土壌に及ぼす影響を調査・検証した事例は少ない。海外では、南アフリカで糖蜜施用によりサトウキビが増収した事例が報告されており、糖蜜施用の利点として、土壌有機物の富化や微生物活動の活発化が挙げられている。また、世界的なサトウキビ生産地であるブラジルでは、糖蜜からエタノールを製造・蒸留した後の蒸留廃液を畑地へ還元するなどの資源循環を図っている。その蒸留廃液を継続的に施用することで、土壌中の窒素とカリウムが増加することやサトウキビの増収が見られたことが報告されている。これらのことから、北大東村においても、糖蜜施用による土づくりはサトウキビ増収と地域資源循環の観点から有効であると思われた。そこで、糖蜜施用による可給態窒素およびサトウキビ収量への影響を検証するため、2014年から16年にかけて北大東村の農家圃場で試験を行った。

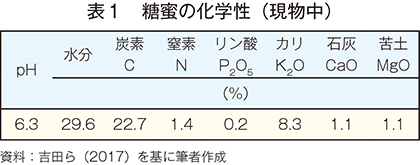

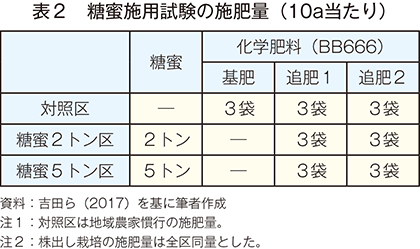

試験は春植え栽培および株出し栽培(春植え収穫後に発生する萌芽茎を栽培する体系)の2作で行い、春植え栽培の植え付け前に糖蜜を施用した。糖蜜の化学性は、表1の通りである。糖蜜中に含まれる物質で最も多いものは水分(29.6%)で、次いで炭素(22.7%)、カリ(8.3%)が続いた。

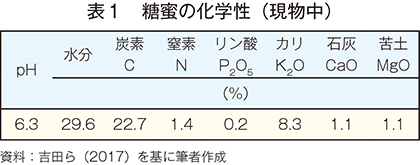

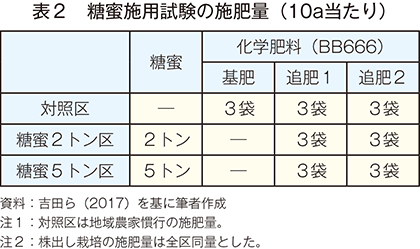

試験区は、糖蜜を施用していない対照区、糖蜜を10アール当たり2トン施用した2トン区、同5トン施用した5トン区の3処理区を設けた。また、糖蜜を施用した処理区では、春植えの化学肥料施肥量を3割削減した。具体的には、糖蜜施用した区は、化学肥料の基肥を施用せず、追肥以降は、対照区と同様の肥培管理とした。肥培管理については、表2の通りである。

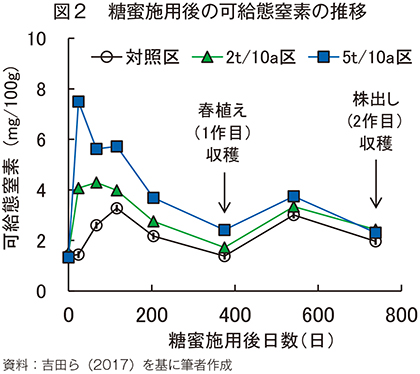

試験の結果、土壌の可給態窒素は糖蜜施用量に伴って増加した(図2)。

糖蜜施用の直後から可給態窒素は急激に増加し、施用から約18カ月後である2作目の株出し栽培中頃まで効果は持続した。具体的には、糖蜜施用から24日後、可給態窒素は対照区、2トン区、5トン区でそれぞれ100グラム当たり1.4ミリグラム、4.1ミリグラム、7.5ミリグラムとなり、対照区に比べ糖蜜施用区で有意に増加した。その後、糖蜜を施用した区の可給態窒素は緩やかに低減し、春植え収穫時には、対照区、2トン区、5トン区でそれぞれ同1.4ミリグラム、1.7ミリグラム、2.4ミリグラム、株出し収穫時にはそれぞれ、同2.0ミリグラム、2.4ミリグラム、2.3ミリグラムとなり処理区間の差は縮小した。

試験は春植え栽培および株出し栽培(春植え収穫後に発生する萌芽茎を栽培する体系)の2作で行い、春植え栽培の植え付け前に糖蜜を施用した。糖蜜の化学性は、表1の通りである。糖蜜中に含まれる物質で最も多いものは水分(29.6%)で、次いで炭素(22.7%)、カリ(8.3%)が続いた。

試験区は、糖蜜を施用していない対照区、糖蜜を10アール当たり2トン施用した2トン区、同5トン施用した5トン区の3処理区を設けた。また、糖蜜を施用した処理区では、春植えの化学肥料施肥量を3割削減した。具体的には、糖蜜施用した区は、化学肥料の基肥を施用せず、追肥以降は、対照区と同様の肥培管理とした。肥培管理については、表2の通りである。

試験の結果、土壌の可給態窒素は糖蜜施用量に伴って増加した(図2)。

糖蜜施用の直後から可給態窒素は急激に増加し、施用から約18カ月後である2作目の株出し栽培中頃まで効果は持続した。具体的には、糖蜜施用から24日後、可給態窒素は対照区、2トン区、5トン区でそれぞれ100グラム当たり1.4ミリグラム、4.1ミリグラム、7.5ミリグラムとなり、対照区に比べ糖蜜施用区で有意に増加した。その後、糖蜜を施用した区の可給態窒素は緩やかに低減し、春植え収穫時には、対照区、2トン区、5トン区でそれぞれ同1.4ミリグラム、1.7ミリグラム、2.4ミリグラム、株出し収穫時にはそれぞれ、同2.0ミリグラム、2.4ミリグラム、2.3ミリグラムとなり処理区間の差は縮小した。

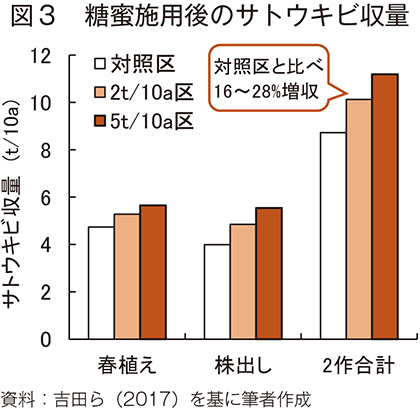

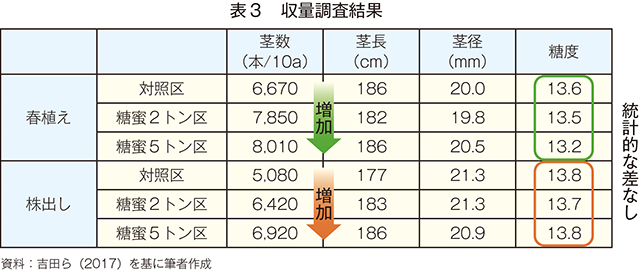

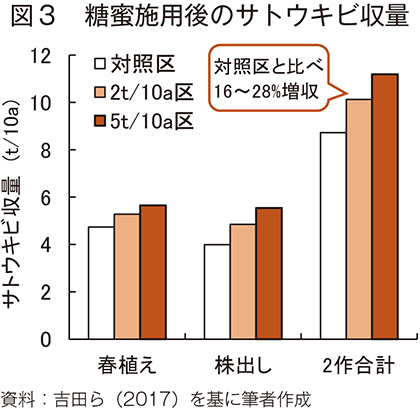

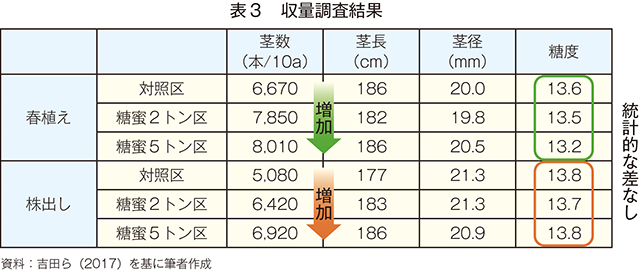

サトウキビ収量も糖蜜施用により増加し、2作合計で糖蜜10アール当たり2トン施用区では対照区に比べて16%、同5トン施用区では28%有意に増収した(図3)。茎数も、糖蜜施用量に伴って有意に増加した(表3)。茎長は、株出し栽培で糖蜜施用に伴い長くなる傾向が見られた。茎径や糖度は、糖蜜施用による影響は見られなかった。2作合計の収益は、サトウキビ増収と減肥による肥料コスト削減により、対照区に比べ2トン区で10アール当たり3万6000円、5トン区で同5万3000円増益となった。

以上のことから、糖蜜を施用することで、可給態窒素量が改善され茎数や茎長が増加し、これに伴いサトウキビ収量が増加した。また、サトウキビ増収と化学肥料の削減により収益性も向上した。糖蜜は、サトウキビ圃場における土づくり資材として有用な資源であると考えられる。この結果を受けて、現在、北大東製糖株式会社では希望する農家に安価で糖蜜施用を実施している(写真2)。

以上のことから、糖蜜を施用することで、可給態窒素量が改善され茎数や茎長が増加し、これに伴いサトウキビ収量が増加した。また、サトウキビ増収と化学肥料の削減により収益性も向上した。糖蜜は、サトウキビ圃場における土づくり資材として有用な資源であると考えられる。この結果を受けて、現在、北大東製糖株式会社では希望する農家に安価で糖蜜施用を実施している(写真2)。

3 糖蜜施用によるカリウム減肥試験

糖蜜の施用により、土壌中の可給態窒素量は改善され、サトウキビ収量は増加した。また、糖蜜の有用性は、可給態窒素量の改善の他に、糖蜜に多量に含まれるカリ(カリウム:K2O)の供給も挙げられる。表1に示した通り、糖蜜には肥料の3大要素である窒素、リン酸、カリのうち、カリは8.3%と非常に多く含まれている。この量は、糖蜜1トン当たりにすると83キログラムにもなり、これは北大東村のカリ施用量(慣行量)の8〜12作分に相当するほどである。そのため、前述の糖蜜施用試験の際、筆者らは、糖蜜中のカリを有効に利用し、化学肥料のカリを削減することが可能かどうか確認する必要性を感じていた。そこで、糖蜜に含まれるカリに着目し、糖蜜施用後、化学肥料のカリを無施用にした場合、土壌中のカリ肥沃度の指標である交換性カリに及ぼす影響を検証する目的で、再度、圃場試験を行った。

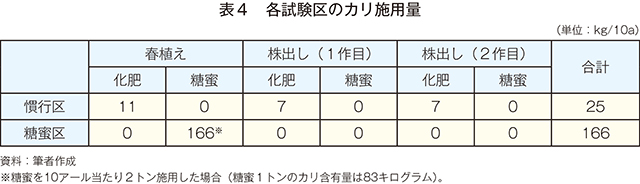

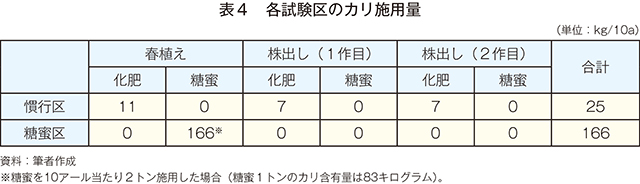

試験は春植え栽培および株出し栽培2回の合計3作で行い、春植え栽培の植え付け前に糖蜜を施用した。試験区は、糖蜜を施用していない慣行区、糖蜜を10アール当たり2トン施用した糖蜜区の2処理区とした。肥培管理は、慣行区は全期間、地域慣行量の施肥を行った。糖蜜区は、新植時に糖蜜を10アール当たり2トン施用後、全栽培期間中、カリ肥料を施用しなかった。糖蜜区の窒素とリン酸は、慣行区と同量施用した。具体的なカリ施用量については、表4の通りである。

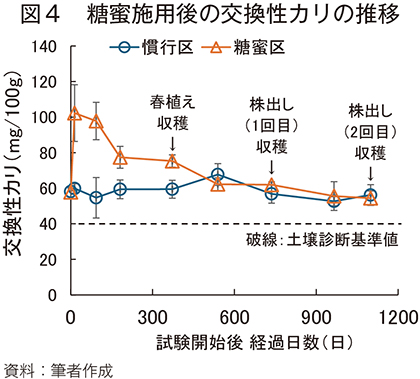

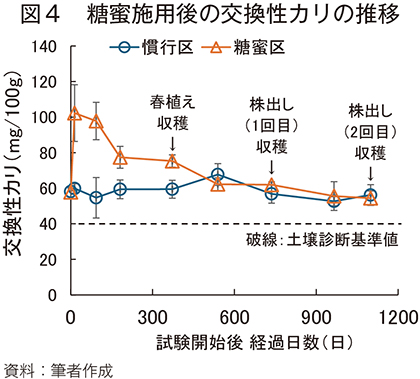

試験の結果、土壌中の交換性カリは、糖蜜区で糖蜜施用後、急激に増加した。施用から約1年後の春植え収穫期の交換性カリは、慣行区と糖蜜区でそれぞれ100グラム当たり59.4ミリグラム、75.3ミリグラムと糖蜜区で有意に高い値を示した(図4)。その後、両区の差は縮小し、株出し1回目の収穫時には慣行区、糖蜜区で100グラム当たり56.9ミリグラム、61.9ミリグラム、株出し2回目の生育盛期には慣行区、糖蜜区で100グラム当たり52.7ミリグラム、55.6ミリグラムと糖蜜区でやや高い推移をたどった。株出し2回目の収穫時には、慣行区と糖蜜区でほぼ同等となり、結果として、糖蜜区はカリ肥料を施用しなくとも慣行区のカリ肥沃度を下回ることはなかった。

また、糖蜜区ではカリ肥料を削減したことから、慣行区に比べ肥料コストを春植えで35%、株出しで13%削減することができた。

これらのことから、春植え新植時に糖蜜を10アール当たり2トン施用した場合、株出し2回目までカリ肥料を無施用としても、土壌中のカリ肥沃度を維持できることが明らかとなった。また、カリ肥料の施用量削減による肥料コスト低減の可能性が示された。今後、糖蜜を施用する場合は、基肥、追肥のカリ肥料を無施用にするなど施肥法を変えることが望ましい。

試験は春植え栽培および株出し栽培2回の合計3作で行い、春植え栽培の植え付け前に糖蜜を施用した。試験区は、糖蜜を施用していない慣行区、糖蜜を10アール当たり2トン施用した糖蜜区の2処理区とした。肥培管理は、慣行区は全期間、地域慣行量の施肥を行った。糖蜜区は、新植時に糖蜜を10アール当たり2トン施用後、全栽培期間中、カリ肥料を施用しなかった。糖蜜区の窒素とリン酸は、慣行区と同量施用した。具体的なカリ施用量については、表4の通りである。

試験の結果、土壌中の交換性カリは、糖蜜区で糖蜜施用後、急激に増加した。施用から約1年後の春植え収穫期の交換性カリは、慣行区と糖蜜区でそれぞれ100グラム当たり59.4ミリグラム、75.3ミリグラムと糖蜜区で有意に高い値を示した(図4)。その後、両区の差は縮小し、株出し1回目の収穫時には慣行区、糖蜜区で100グラム当たり56.9ミリグラム、61.9ミリグラム、株出し2回目の生育盛期には慣行区、糖蜜区で100グラム当たり52.7ミリグラム、55.6ミリグラムと糖蜜区でやや高い推移をたどった。株出し2回目の収穫時には、慣行区と糖蜜区でほぼ同等となり、結果として、糖蜜区はカリ肥料を施用しなくとも慣行区のカリ肥沃度を下回ることはなかった。

また、糖蜜区ではカリ肥料を削減したことから、慣行区に比べ肥料コストを春植えで35%、株出しで13%削減することができた。

これらのことから、春植え新植時に糖蜜を10アール当たり2トン施用した場合、株出し2回目までカリ肥料を無施用としても、土壌中のカリ肥沃度を維持できることが明らかとなった。また、カリ肥料の施用量削減による肥料コスト低減の可能性が示された。今後、糖蜜を施用する場合は、基肥、追肥のカリ肥料を無施用にするなど施肥法を変えることが望ましい。

4 糖蜜の利用方法と注意点

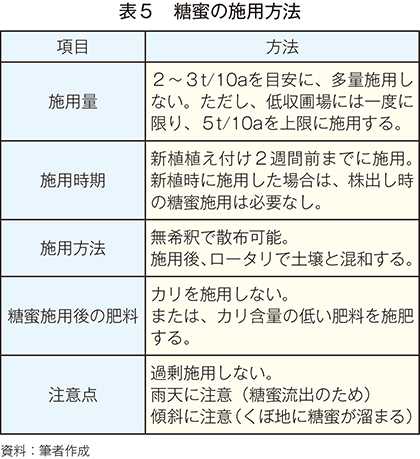

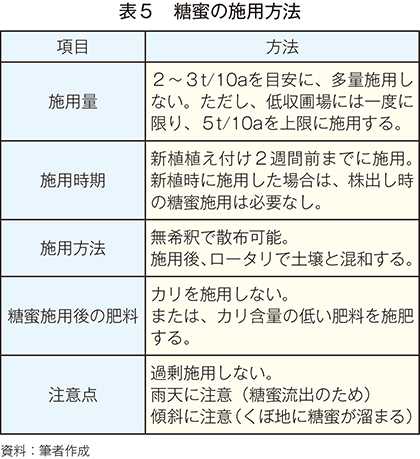

このように、糖蜜はサトウキビの生産性向上に有効な資材である。現在、筆者が考える糖蜜の施用方法を表5にまとめる。糖蜜の施用量は、原則として10アール当たり2〜3トンとする。ただし、これまで糖蜜を施用しておらず、かつ著しく低収である圃場には、一度に限り10アール当たり5トンを上限に施用することも可能と考える。施用時期は、新植植え付けの2週間前までとし、施用した後にロータリで土壌と十分に混和する。糖蜜は希釈する必要はないが、原液で散布しにくい場合は、適宜希釈する。糖蜜施用後の肥培管理は、糖蜜からカリが十分に供給されるため、カリ成分を施用しない、またはカリ含有量の低い肥料銘柄を使用する。

注意点として、生産現場では糖蜜を多量に施用してサトウキビの生育不良を引き起こす事例も散見される(写真3)。糖蜜は優れた資材であるが、その利用に当たっては施用量をきちんと守らなければならない。また、糖蜜は液状の資材であるため、傾斜地の下部や圃場内のくぼ地に溜まりやすいことにも留意する必要がある。

その他、糖蜜の施用効果は、土壌pHを整える酸度矯正や、作土を深くする心土破砕などの基本的な土づくりをしていないと十分に発揮されない。そのため、サトウキビの土づくりは、酸度矯正、心土破砕、有機物施用の3点セットを基本に行っていただきたい。

注意点として、生産現場では糖蜜を多量に施用してサトウキビの生育不良を引き起こす事例も散見される(写真3)。糖蜜は優れた資材であるが、その利用に当たっては施用量をきちんと守らなければならない。また、糖蜜は液状の資材であるため、傾斜地の下部や圃場内のくぼ地に溜まりやすいことにも留意する必要がある。

その他、糖蜜の施用効果は、土壌pHを整える酸度矯正や、作土を深くする心土破砕などの基本的な土づくりをしていないと十分に発揮されない。そのため、サトウキビの土づくりは、酸度矯正、心土破砕、有機物施用の3点セットを基本に行っていただきたい。

おわりに

以上のように、糖蜜施用による可給態窒素の向上や減肥に伴い、サトウキビの増収や収益向上が確認できた。鹿児島県の南西諸島地域および沖縄県に分布する土壌は有機物量が少なく、可給態窒素も低い。そのため、糖蜜施用により可給態窒素が向上することが見込まれ、それに伴いサトウキビ増収も期待できる。一方で、多量施用は生育不良を招く恐れがあるため、施用量には注意していただきたい。今回紹介した糖蜜の活用事例が、サトウキビのさらなる増産につながれば幸いである。

【参考文献】

Yoshida, K., Miyamaru, N., Kawanaka, T., Hashimoto, Y., and Toyota, K. 2016. Low nitrogen availability and shallow plow layer decrease sugarcane (Saccharum officinarum L.) productivity in Kitadaito Island, Japan. Soil Sci. Plant Nutr., 62, 504-510.

【引用文献】

1)吉田晃一・宮丸直子・川中岳志・大城浩照・橋本洋平・豊田剛己(2017)「北大東島の赤黄色土における糖蜜施用がサトウキビの生育・収量および土壌化学性に及ぼす影響」『日本土壌肥料学雑誌』第88巻6号、pp.509-518 一般社団法人日本土壌肥料学会

2)吉田晃一・川中岳志・豊田剛己(2017)「北大東島のサトウキビ生産性に影響する主な土壌要因」『砂糖類・でん粉情報』12月号、pp.2-6 独立行政法人農畜産業振興機構

Yoshida, K., Miyamaru, N., Kawanaka, T., Hashimoto, Y., and Toyota, K. 2016. Low nitrogen availability and shallow plow layer decrease sugarcane (Saccharum officinarum L.) productivity in Kitadaito Island, Japan. Soil Sci. Plant Nutr., 62, 504-510.

【引用文献】

1)吉田晃一・宮丸直子・川中岳志・大城浩照・橋本洋平・豊田剛己(2017)「北大東島の赤黄色土における糖蜜施用がサトウキビの生育・収量および土壌化学性に及ぼす影響」『日本土壌肥料学雑誌』第88巻6号、pp.509-518 一般社団法人日本土壌肥料学会

2)吉田晃一・川中岳志・豊田剛己(2017)「北大東島のサトウキビ生産性に影響する主な土壌要因」『砂糖類・でん粉情報』12月号、pp.2-6 独立行政法人農畜産業振興機構

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678