最終更新日:2025年10月6日

広報webマガジン「alic」2025年10月号

広報webマガジン「alic」2025年10月号

| 穴が開いていることが特徴のれんこんは、漢字では「蓮根」と書くことから、根と思われるかもしれませんが、実は地下茎 と呼ばれる茎です。れんこんは、空気が少ない泥の中で育つため、空洞は取り込んだ空気を行き渡らせて呼吸を助ける役割があります。空気を送る葉柄も切ると断面に複数の穴があり、"見通しが明るい"、"子宝に恵まれる"など縁起物としてれんこん料理は慶事には欠かせないものになっています。 れんこんは、9月から出荷量が増えてくる冬が旬の野菜ですので、ますます美味しくなるれんこんをぜひ手に取っていただければと思います。 |

概要

日本では、行田古代ハスや大賀ハスなど弥生時代から飛鳥時代には既に存在していたといわれていますが、地下茎は肥大していないものでした。 『古事記』や『常陸国風土記』 、『万葉集』など、奈良時代の書物には観賞用や食用としての記述がありますが、鎌倉時代から江戸時代に中国から僧が持ち帰り定着したものが在来種となったと考えられています。

現在、日本国内で流通しているれんこんは、明治時代以降に中国から導入した品種で、和種と比べると地下茎が浅く伸び、節間が短く太いため、掘り取りが楽で、また、耐病性にも優れて収量も多いため、この系統の品種である「備中」などが主流となっています。

生産・流通

現在、れんこんは、品種開発や作型を組み合わせることで一年中供給されていますが、旬は秋から冬で、成長した葉が枯れてから収穫をします。

他の野菜のように畑で栽培されるのではなく、腰までつかる水を張った水田で育ちます。 水の中で育つため、空気を運ぶ気孔が発達し、茎に穴が開いてれんこんの特徴的な形となります。

収穫は、水を張ったままで行う「水掘り」と、水を抜いた状態で行う「鍬掘り」があります。水掘りは、れんこんを傷つけないようポンプを使った水圧でれんこんを浮かび上がらせて収穫します。鍬掘りは、畑の水を抜き鍬で土を除き収穫します。

寒くなってきた時期に腰まで水に浸かっての収穫作業は、なかなか大変です。

<水堀りによる収穫作業の様子>

他の野菜のように畑で栽培されるのではなく、腰までつかる水を張った水田で育ちます。 水の中で育つため、空気を運ぶ気孔が発達し、茎に穴が開いてれんこんの特徴的な形となります。

収穫は、水を張ったままで行う「水掘り」と、水を抜いた状態で行う「鍬掘り」があります。水掘りは、れんこんを傷つけないようポンプを使った水圧でれんこんを浮かび上がらせて収穫します。鍬掘りは、畑の水を抜き鍬で土を除き収穫します。

寒くなってきた時期に腰まで水に浸かっての収穫作業は、なかなか大変です。

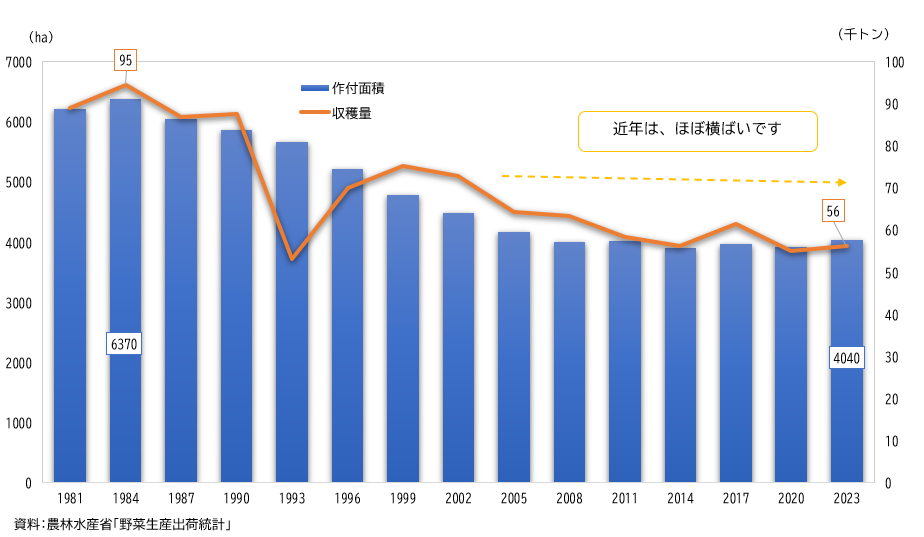

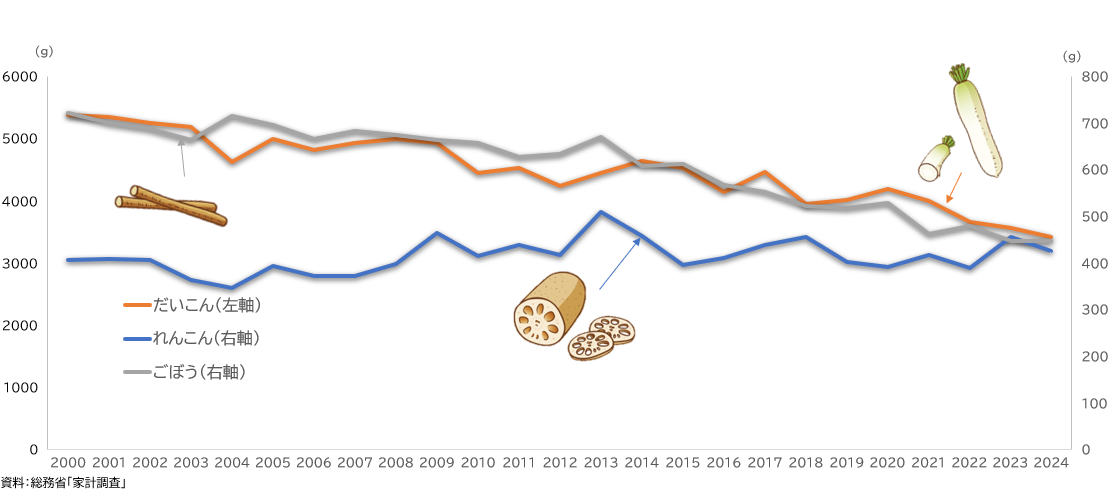

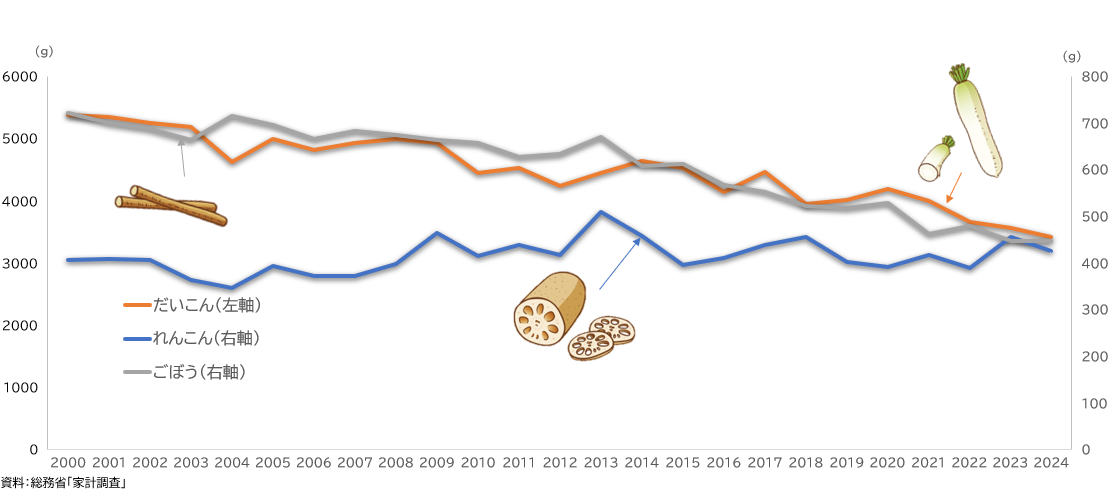

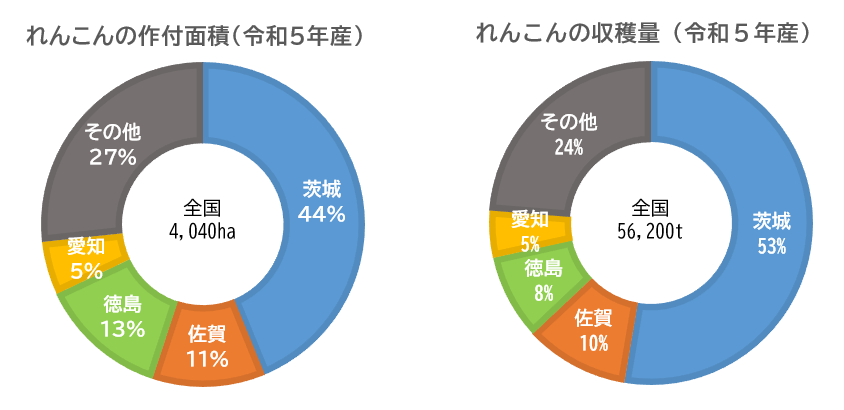

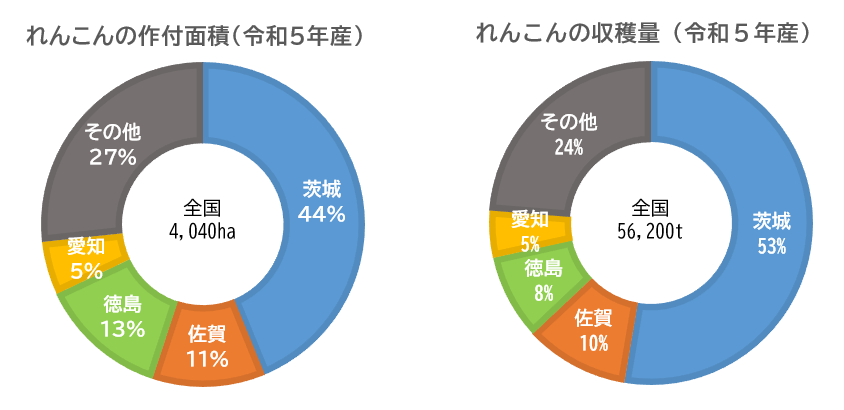

令和5年におけるれんこんの作付面積は4,040ha、収穫量は56千トンとなっています。1980年代以降減少しましたが、近年は一定の生産を維持しています。消費量から見てみても同じ根菜類のだいこん、ごぼうと比較すると、両者が減少傾向であるなかで、れんこんは横ばいで推移していることが分かります。

<れんこんの作付面積及び収穫量の推移>

<れんこんの1人当たり年間消費量の推移>

県別に生産量を見ると、第1位は茨城県、収穫量では約5割を占めています。第2位は佐賀県、第3位は徳島県となっています。

茨城県は、北に筑波山、東に霞ヶ浦、西に牛久沼、南に利根川があり、水に恵まれた土地で、れんこん栽培に適した土地といえます。現在、れんこんを栽培している霞ヶ浦では、かつて稲を植えていたそうですが、田んぼが深く水害が多かったことから、どちらかというと水稲栽培は不向きの地域だったため転作としてれんこんの栽培が始まりました。

資料:農林水産省「野菜生産出荷統計」

茨城県は、北に筑波山、東に霞ヶ浦、西に牛久沼、南に利根川があり、水に恵まれた土地で、れんこん栽培に適した土地といえます。現在、れんこんを栽培している霞ヶ浦では、かつて稲を植えていたそうですが、田んぼが深く水害が多かったことから、どちらかというと水稲栽培は不向きの地域だったため転作としてれんこんの栽培が始まりました。

まめ知識

古くから日本で栽培されているれんこんは、穴が開いていることから「先(将来)を見通せる」という意味で、縁起が良いとされており、また、身近な食材として地域の食に根付いて発展してきました。

各地域の郷土料理を見てみると、それぞれの地域の豊かな文化を感じます。

また、千葉県千葉市の千葉公園では、2000年以上前のれんこんの種が発見され、その種から芽が出て今も毎年花を咲かせる「大賀ハス」があります。

そして、11月17日は「れんこんの日」です。大産地である茨城県で「れんこんサミット」が開催されたことが由来となっています。

各地域の郷土料理を見てみると、それぞれの地域の豊かな文化を感じます。

また、千葉県千葉市の千葉公園では、2000年以上前のれんこんの種が発見され、その種から芽が出て今も毎年花を咲かせる「大賀ハス」があります。

そして、11月17日は「れんこんの日」です。大産地である茨城県で「れんこんサミット」が開催されたことが由来となっています。

栄養

れんこんは、食物繊維とビタミンC を豊富に含みます。食物繊維には、整腸作用や血中コレステロールの低下作用が、ビタミンCには強い抗酸化力があり、動脈硬化や脳卒中、がんなどの病気の予防、皮膚や骨粘膜を強化する働きが期待できます。

そのほか、野菜に含まれることが少ないビタミンB 群も含まれており、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素として、口内炎や肌荒れに効くといわれています。

◆れんこんの世界をもっと知りたい方はこちらへ

・野菜情報 2025年10月号 今月の野菜「れんこんのあれこれ〜見通しの良い縁起物とされる「れんこん」〜」

・野菜情報 2025年10月号 産地紹介「愛知県 JAあいち海部 愛知から世界へ挑戦するれんこん産地」

そのほか、野菜に含まれることが少ないビタミンB 群も含まれており、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素として、口内炎や肌荒れに効くといわれています。

◆れんこんの世界をもっと知りたい方はこちらへ

・野菜情報 2025年10月号 今月の野菜「れんこんのあれこれ〜見通しの良い縁起物とされる「れんこん」〜」

・野菜情報 2025年10月号 産地紹介「愛知県 JAあいち海部 愛知から世界へ挑戦するれんこん産地」

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196