ホーム > 砂糖 > 各国の糖業事情報告 > アルゼンチンのサトウキビを訪ねて五千里

最終更新日:2020年3月10日

アルゼンチンのサトウキビを訪ねて五千里

〜国際甘しゃ糖技術者会議参加報告〜

2020年3月

琉球大学農学部(現 鹿児島大学大学院連合農学研究科) 泉川 良成

琉球大学農学部 寳川 拓生

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター 梅田 周

琉球大学農学部 寳川 拓生

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター 梅田 周

【要約】

アルゼンチンのサトウキビ生産地の気象や土壌などの栽培条件は日本のものと異なっていたものの、低温耐性や病害抵抗性育種、健全種苗生産などの生産課題には参考になるものも多かった。世界的な研究課題として、ゲノム解読やそれを応用した育種の進展、エネルギー作物としての利用および製糖・エネルギー産生工程の省エネルギー化などが挙げられた。

はじめに

アルゼンチンで開催された第30回国際甘しゃ糖技術者会議に参加した。日本のサトウキビ生産地からは遠く離れたアルゼンチン(約1万8700キロメートル〈4700里〉)のサトウキビ生産地を訪ね、日本のサトウキビ産業にも示唆に富んだ多くの知見を得たので報告する。特に、「砂糖類・でん粉情報」ではこれまでにアルゼンチンの糖業に関する報告はないため、読者に有益な情報となることが期待される。

本稿中の為替レートは2020年1月末日TTS相場の値であり、1米ドル=110円(110.06円)とした。

本稿中の為替レートは2020年1月末日TTS相場の値であり、1米ドル=110円(110.06円)とした。

1.国際甘しゃ糖技術者会議と開催地について

(1)学会の概要

国際甘しゃ糖技術者会議(ISSCT)は、世界のサトウキビ研究者、農機や工場部品会社など産業関係者が一堂に会するサトウキビの国際学会である。1924年から3年おきに北半球と南半球のサトウキビ生産国で交互に開催されており、今回は記念すべき30回目の学会であった。これまでに中南米で12回(今回のアルゼンチンを含む)、アジアで8回、米国で4回(ハワイを含む)、アフリカで3回、豪州で3回開催されている。今回は南半球開催ということでアジア圏の参加者が減り、学会登録者数は400人程度減少の710人だったようだ。これまでに、アルゼンチンで本学会のワークショップの開催はあったが、本大会が開催されるのは初めての試みであったようだ。サン・ミゲル・デ・トゥクマン(以下「トゥクマン」)のような小さな街でこのような大規模な国際学会を何とか成立させ任務を完了させた、そのチャレンジ精神と実行力には敬意を表したい。

農業機械、栽培、育種、分子生物学、病理、害虫、製糖工程、副産物、経営といった分野ごとにセッションが分かれており、各分野のエディターによる査読を経て会議録(Proceeding)への掲載、発表が行われる。今回は、口頭発表177課題、ポスター発表125課題があり、うち74が栽培・農機、110が生物学、61が工場関係、33が副産物、15が経営に関する発表であった。また、全体会議(Plenary session)という形でシンポジウムが数回開かれ、いくつかの議題に沿って数人が発表した。日本からは琉球大学関係者、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター(以下「九沖農研」)、各農機会社などから計10人ほどが参加し、育種、栽培、製糖工程などの分野で発表を行った(写真1)。

農業機械、栽培、育種、分子生物学、病理、害虫、製糖工程、副産物、経営といった分野ごとにセッションが分かれており、各分野のエディターによる査読を経て会議録(Proceeding)への掲載、発表が行われる。今回は、口頭発表177課題、ポスター発表125課題があり、うち74が栽培・農機、110が生物学、61が工場関係、33が副産物、15が経営に関する発表であった。また、全体会議(Plenary session)という形でシンポジウムが数回開かれ、いくつかの議題に沿って数人が発表した。日本からは琉球大学関係者、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター(以下「九沖農研」)、各農機会社などから計10人ほどが参加し、育種、栽培、製糖工程などの分野で発表を行った(写真1)。

(2)開催地の概要

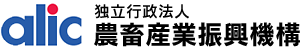

アルゼンチン共和国は、南アメリカ南部に位置する連邦共和制国家である(首都はブエノスアイレス)(図1の左)。国名は、ラ・プラタ川の上流にあると思われた「銀の山」から、銀のラテン語表記「Argentum(アルゲントゥム)」にちなんで命名された。領土は南北に3500キロメートル以上と長く、280万平方キロメートルとラテンアメリカではブラジルに次いで2番目に大きく、世界全体でも第8位の領土面積を擁する。他のラテンアメリカ諸国の例にもれず、16世紀からスペインの領土支配が始まり、19世紀初頭からの独立運動を経て、後期に国家統一が果たされている。その後も西欧による搾取、軍部による支配政権などの典型的な歴史を経て近代国家が成立している。20世紀初頭からの移民政策もあり、多くの沖縄出身の日系人が首都を中心に在住する(2万5000人ほど)など沖縄県との交流が盛んな地域でもある。近年では、不本意ながら2001年、2014年のデフォルト(債務不履行)でも知られる国である。トゥクマンの街で食べたステーキやワインは高品質だが非常に安価で、以前はどれほど安かったのだろうかと思わせた。牛肉やワインに代表されるように、農業が主要産業で、その他に大豆やヒマワリなどの油糧種子、小麦などの穀類が主要品目である。飛行機から地上を眺めてみると、そのことが少しうかがえた(図1の右)。

開催地となったトゥクマンはアルゼンチン北部の都市で、19世紀初頭のスペインからの独立運動のさなか、現在のアルゼンチン共和国の基となるリオ・デ・ラ・プラタ連合州の独立宣言がなされた地として有名である。また、テレビアニメ『母をたずねて三千里』で、主人公のマルコがイタリアから単身渡航して最後に母親に巡り合う町としても有名である。温暖でアンデス山脈からの豊富な水脈を利用したかんがいが可能なことから、主要産業はサトウキビ生産・製糖業で、次いでレモンを中心としたかんきつ類の生産・加工が盛んとなっている。その他にはエンパナーダと呼ばれるパン包み(中に肉のあんが入っている)が地元の食品として有名である。

開催地となったトゥクマンはアルゼンチン北部の都市で、19世紀初頭のスペインからの独立運動のさなか、現在のアルゼンチン共和国の基となるリオ・デ・ラ・プラタ連合州の独立宣言がなされた地として有名である。また、テレビアニメ『母をたずねて三千里』で、主人公のマルコがイタリアから単身渡航して最後に母親に巡り合う町としても有名である。温暖でアンデス山脈からの豊富な水脈を利用したかんがいが可能なことから、主要産業はサトウキビ生産・製糖業で、次いでレモンを中心としたかんきつ類の生産・加工が盛んとなっている。その他にはエンパナーダと呼ばれるパン包み(中に肉のあんが入っている)が地元の食品として有名である。

(3)アルゼンチンのサトウキビ生産

アルゼンチンでは、主に北西部(サルタ州、トゥクマン州、フフイ州)でサトウキビが生産され(全栽培面積の98%)、一部北東部(サンタフェ州、ミシオネス州)でも見られる(Anton〈2019〉)。アルゼンチンにおける2017年のサトウキビ生産量、収穫面積および単収はそれぞれ、1916万トン、38万ヘクタールおよび1ヘクタール当たり50.5トンである(FAOSTAT)。ちなみに日本における同年のサトウキビ生産量、収穫面積および単収はそれぞれ、130万トン、2.3万ヘクタールおよび同54.6トンであり(鹿児島県〈2018〉および沖縄県〈2018〉)、アルゼンチンのサトウキビ生産は日本のおよそ15倍の規模を誇る。アルゼンチンの北西部にある20の製糖工場のうちトゥクマン州には15もの工場が存在し、本地は国全体の生産量の約6割強を占める一大生産地となっている。本地では1646年に最初のプランテーションが開発されたといわれている。18世後半まではイエズス修道会によって自家消費用の砂糖が得られていたようだ。19世紀初頭になって近代的な製糖工場が初めて設立され、後期には鉄道が開発され産業としての飛躍を遂げたとのことである(Anton〈2019〉)。産業として約200年の歴史があるということだが、確かに街の至るところに製糖工場と思しき跡地がいくつも見られた(写真2)。学会会場であるトゥクマン農牧協会の一部建造物も1984年から1966年まで続いた歴史ある製糖工場の跡地であった。

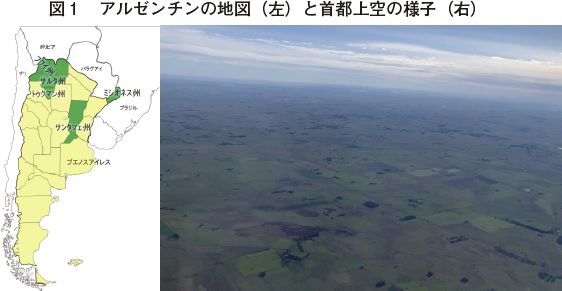

アルゼンチンのサトウキビ生産地の気象環境を見てみると、全体的に冬季の冷え込みが厳しい地域であることがうかがえる(図2)。種子島の気温と類似しており、サトウキビ生産に関し亜熱帯の南限地域であると言えるだろう。学会が開催された9月は特に早朝と夜間の寒さが非常に厳しかった。しかし、日較差が年を通して10〜15度近くあり、日中は20度後半から30度に至る場合もあり、必ずしもサトウキビの生育に向かないわけではないようだ。年間降水量はトゥクマン州で750〜1500ミリメートルであり、かんがい整備は20%程度であるが、サルタ州、フフイ州では600〜900ミリメートル程度と低く100%の圃場でかんがい設備が設置されているようだ。水源はアンデス山脈を水源とするものと考えられるが、水質にはいくらか問題があり、特に平野部(地下水脈下流域では地下水位が高い)では塩ストレスが深刻な土地もあるという(かんがい水の電気伝導度で1メートル当たり300〜400メートルジーメンス)。収穫期のサトウキビを見たが、細く短い印象を受けた。低温害、降霜害あるいは種々の病害が生育の阻害要因となっているようだ。冬の低温時によく乾燥し登熟の揃いが良く糖度が高くなることも栽培適性に挙げられそうだ。本地では、低温適正、高糖性品種の代表であるフロリダのカナールポイント(CP)品種が多く導入されており、そのまま品種として用いられるほか、育種素材として活躍しているようだ。

アルゼンチンのサトウキビ生産地の気象環境を見てみると、全体的に冬季の冷え込みが厳しい地域であることがうかがえる(図2)。種子島の気温と類似しており、サトウキビ生産に関し亜熱帯の南限地域であると言えるだろう。学会が開催された9月は特に早朝と夜間の寒さが非常に厳しかった。しかし、日較差が年を通して10〜15度近くあり、日中は20度後半から30度に至る場合もあり、必ずしもサトウキビの生育に向かないわけではないようだ。年間降水量はトゥクマン州で750〜1500ミリメートルであり、かんがい整備は20%程度であるが、サルタ州、フフイ州では600〜900ミリメートル程度と低く100%の圃場でかんがい設備が設置されているようだ。水源はアンデス山脈を水源とするものと考えられるが、水質にはいくらか問題があり、特に平野部(地下水脈下流域では地下水位が高い)では塩ストレスが深刻な土地もあるという(かんがい水の電気伝導度で1メートル当たり300〜400メートルジーメンス)。収穫期のサトウキビを見たが、細く短い印象を受けた。低温害、降霜害あるいは種々の病害が生育の阻害要因となっているようだ。冬の低温時によく乾燥し登熟の揃いが良く糖度が高くなることも栽培適性に挙げられそうだ。本地では、低温適正、高糖性品種の代表であるフロリダのカナールポイント(CP)品種が多く導入されており、そのまま品種として用いられるほか、育種素材として活躍しているようだ。

2.プレコングレスツアー

(1)圃場視察

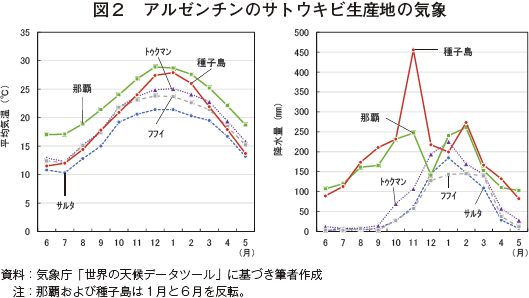

トゥクマンの栽培体系は近年大きく変化している。作業体系の機械化がほぼ完了したことに加え、10年ほど前から公害問題の解決を公約に掲げた州長らによって州政府の条約にてサトウキビを含む作物の焼き畑収穫が原則禁止となり、グリーンハーベスト(焼き畑をしない収穫)に移行したことが挙げられる。ただし、実際には道中で焼き畑収穫しているのを見かけたりしたので厳密にはゼロにはなっていないのか、もしくは認可制度があるのかもしれない。植え付けは40%でビレットプランタによる機械植えが実現しており、その他の圃場では全茎をカットしながら並べていく手植えが残っているようだ。畝間は機械収穫がほぼ100%ということもあり、160センチメートルが標準であった。栽培は8月に植え付けを開始して、翌5月ごろから11月にかけて収穫されるようだ。サルタ州やフフイ州では大規模農家が多いのに対し、トゥクマン州では比較的小規模の農家が多い(50ヘクタール以下が9割)とのことである。株出し栽培は通常5〜6回行われるようで、2株程度までは新植に比べ単収が伸びるが、以降単収低下の傾向が見られると更新畑とするようである。視察圃場は4株に突入した圃場で株上り(萌芽位置から土壌表面までが浅くなること)が目立った(写真3)。土壌は乾燥時さらさらしているが、水を含んで踏圧されるとカチカチに硬くなるローム土壌で、タイ東北部の土壌に類似していると思われた。踏圧の解消にサブソイラ、ディスクハローなどを使い、30〜40センチメートルの深さで砕土するようだ。

(2)工場見学

上述の通り、トゥクマン州には15もの製糖工場が存在し、その他フフイ州に3カ所、サルタ州に2カ所、サンタフェ州とミシオネス州に小さな製糖工場が存在している。そして、工場の砂糖生産量は年に3万から30万トンと規模はさまざまである。アルゼンチン全体では年間約230万〜260万トンの砂糖が生産されており、このうち175万トンが国内で消費され、残りは輸出もしくはエタノール製造に利用されている。また、政府が2016年に12%エタノール混合ガソリン(E12)の販売を可能としてからは蒸留施設を所有する製糖工場が増え、現在はアルゼンチン全体で年間5億リットルもの無水エタノールが生産されている。さらに、トゥクマン州とサルタ州にあるいくつかの製糖工場では国内に販売できるほどの電力をバガスから発電することに成功しており、他の製糖工場も政府の援助を受け発電量の向上に取り組んでいる。本会議の議長であるホルヘ・スキャンダリアリス氏は学会の開催発表時に、トゥクマン州の全15工場で組織的にバイオエネルギーを生産できれば同州全体の消費を自給できると公言していた(ISSCT ARGENTINA 2019 News)。

われわれが見学したラ・フロリダ製糖工場(写真4の左)は近年バイオ燃料製造の発展が評価されており、1日に最大70万リットルの含水アルコールを生産していた。さらにアルゼンチンで最大規模(1日当たり50万リットル)の蒸留施設を所有しており、蒸留残さの低減にも成功していた(蒸留残さ:バイオ燃料=1.8:1)。しかし、バガスからのボイラー発電においては蓄電施設が十分ではないため、バガスが大量に余っていた(写真4の右)。現在は日本同様、余剰バガスをフィルターケーキなどと一緒に乾燥発酵させ畑に還元していたが、既に売電契約を結んでおり数年後には40メガワットの売電を可能にする予定と話していた。

われわれが見学したラ・フロリダ製糖工場(写真4の左)は近年バイオ燃料製造の発展が評価されており、1日に最大70万リットルの含水アルコールを生産していた。さらにアルゼンチンで最大規模(1日当たり50万リットル)の蒸留施設を所有しており、蒸留残さの低減にも成功していた(蒸留残さ:バイオ燃料=1.8:1)。しかし、バガスからのボイラー発電においては蓄電施設が十分ではないため、バガスが大量に余っていた(写真4の右)。現在は日本同様、余剰バガスをフィルターケーキなどと一緒に乾燥発酵させ畑に還元していたが、既に売電契約を結んでおり数年後には40メガワットの売電を可能にする予定と話していた。

(3)主な研究施設

オビスポ・コロンブレス農業試験場(EEAOC)

トゥクマンで1909年から110年続く農産加工業(アグロインダストリー)の振興に関する研究所で、一部の建造物は非常に歴史を感じさせるものであった(写真5)。当初はサトウキビの病害防除に関する研究やサトウキビに代わる代替作物の探索がメインの活動であったという。現在は、サトウキビに関する病理や雑草、リモートセンシング(遠隔から対象物の情報を計測する方法・技術)や育種など広範にわたって研究が進められているようである。特に、茎頂培養由来の健全苗の生産供給システムを担っているようで、大変勉強になった。まず、生産者は苗圃場分の苗を譲渡され、苗圃場を作る。その自ら保有する苗圃場を産糖量で勘案して当該年度の砂糖価格から農家手取り額を算出し、その30%に相当する料金を苗代金として後払いするシステムになっているようだ。すでにトゥクマン州の70%近くの生産者圃場で健全種苗由来の苗が栽培されているとのことである。正直なところかなり高額であるという印象であるが、苗量や健全性が本地の栽培の肝なのであろう。

アルゼンチン国立農牧技術院(INTA)

アルゼンチン農務省の傘下にある国立の農業研究所であるが、分権が進んでおり、経営も独立しているようだ。1956年の設立以来、各地域の支所において試験研究だけでなく、普及にも力を入れ、農村開発や生産性、生産価値の向上に貢献してきたとのことである。トゥクマン支所では、サトウキビ以外にも大豆、トウモロコシ、レモン、ベリー類、パプリカ、かんしょ、家畜、林業、養蜂など多品目にわたって研究が行われている。サトウキビに関する研究では、従来育種、分子育種、病理、減耕起などの栽培体系の改良、農機の開発などを行っており、地域の実情に即した研究が独自の発想で推進されているという印象であった(写真6)。

トゥクマンで1909年から110年続く農産加工業(アグロインダストリー)の振興に関する研究所で、一部の建造物は非常に歴史を感じさせるものであった(写真5)。当初はサトウキビの病害防除に関する研究やサトウキビに代わる代替作物の探索がメインの活動であったという。現在は、サトウキビに関する病理や雑草、リモートセンシング(遠隔から対象物の情報を計測する方法・技術)や育種など広範にわたって研究が進められているようである。特に、茎頂培養由来の健全苗の生産供給システムを担っているようで、大変勉強になった。まず、生産者は苗圃場分の苗を譲渡され、苗圃場を作る。その自ら保有する苗圃場を産糖量で勘案して当該年度の砂糖価格から農家手取り額を算出し、その30%に相当する料金を苗代金として後払いするシステムになっているようだ。すでにトゥクマン州の70%近くの生産者圃場で健全種苗由来の苗が栽培されているとのことである。正直なところかなり高額であるという印象であるが、苗量や健全性が本地の栽培の肝なのであろう。

アルゼンチン国立農牧技術院(INTA)

アルゼンチン農務省の傘下にある国立の農業研究所であるが、分権が進んでおり、経営も独立しているようだ。1956年の設立以来、各地域の支所において試験研究だけでなく、普及にも力を入れ、農村開発や生産性、生産価値の向上に貢献してきたとのことである。トゥクマン支所では、サトウキビ以外にも大豆、トウモロコシ、レモン、ベリー類、パプリカ、かんしょ、家畜、林業、養蜂など多品目にわたって研究が行われている。サトウキビに関する研究では、従来育種、分子育種、病理、減耕起などの栽培体系の改良、農機の開発などを行っており、地域の実情に即した研究が独自の発想で推進されているという印象であった(写真6)。

3.興味深いトピックおよび講演

(1)エネルギー生産

世界的にエネルギー需要が増加している中、再生可能エネルギーや環境への負担が少ないクリーンエネルギーの開発が必要とされている。本会議のメインテーマ「エネルギー分野のさらなる成長(Growing Energy The next page)」はサトウキビを甘味資源作物としてだけでなく電気や燃料の原料としてとらえ、開発技術を発展させていこうというものである。背景として化石燃料の大量使用が引き起こす環境問題があり、化石燃料の代替品としてサトウキビから生成されるバイオエネルギーが注目されていた。近年、アルゼンチンの北西部においてバイオエネルギー開発技術が急速に発展していることが、本会議がトゥクマンで開催されたゆえんである。

製糖工場で生成されるバイオエネルギーには、バガスを燃やして得られるバイオマス発電や、糖みつなどから製造されるバイオ燃料がある。これらは製糖工場の副産物から生成されるため、砂糖のみ生産した場合と比較し単純に収益が増加するだけでなく砂糖の価格変動から影響を受けにくくなる利点がある。インドの研究グループは燃焼させるバガスの水分を減らすことや燃焼させるときの圧力を高めることでサトウキビ1トン当たり56.41米ドル(6205円)の収益を出すことが可能とし、砂糖とバイオエネルギーの収益比が73:27まで改善されたと報告した。バイオ燃料生産の問題点として蒸留残さのビナス(Vinasse)が同時に生産されることが挙げられる。通常は肥料として畑に還元するのだが、製造コスト面からビナスの有効利用も考える必要がある。INTAのオルティス氏らはトゥクマン州の製糖工場においてシミュレーションを行い、濃縮と燃焼施設費用の関係から年間7000万リットルのエタノールを蒸留できる工場においてはビナスをボイラー燃料として利用する方法が適しているが、その他の工場においてはバイオガスとして利用するべきと報告した。バイオエネルギー生産施設を設計する際には、施設の規模を考慮したシステムの構築が重要とされる。

製糖工場で生成されるバイオエネルギーには、バガスを燃やして得られるバイオマス発電や、糖みつなどから製造されるバイオ燃料がある。これらは製糖工場の副産物から生成されるため、砂糖のみ生産した場合と比較し単純に収益が増加するだけでなく砂糖の価格変動から影響を受けにくくなる利点がある。インドの研究グループは燃焼させるバガスの水分を減らすことや燃焼させるときの圧力を高めることでサトウキビ1トン当たり56.41米ドル(6205円)の収益を出すことが可能とし、砂糖とバイオエネルギーの収益比が73:27まで改善されたと報告した。バイオ燃料生産の問題点として蒸留残さのビナス(Vinasse)が同時に生産されることが挙げられる。通常は肥料として畑に還元するのだが、製造コスト面からビナスの有効利用も考える必要がある。INTAのオルティス氏らはトゥクマン州の製糖工場においてシミュレーションを行い、濃縮と燃焼施設費用の関係から年間7000万リットルのエタノールを蒸留できる工場においてはビナスをボイラー燃料として利用する方法が適しているが、その他の工場においてはバイオガスとして利用するべきと報告した。バイオエネルギー生産施設を設計する際には、施設の規模を考慮したシステムの構築が重要とされる。

(2)品質分析と製糖工程管理

琉球大学の研究グループは分光技術による迅速なサトウキビ品質評価法について研究している。平良氏らは携帯型近赤外分光装置を用いた圃場での糖度推定法を報告した。十分に糖度を蓄えたサトウキビを在圃条件で非破壊的に判別できればより計画的な収穫体系の構築が可能になる。同研究グループのキッチポン氏らはハイパースペクトルカメラ(光の波長の違いを識別する機能が備わった撮影機器)を用いた夾雑物判別について発表し、ベストポスターを受賞した。また、クイーンズランド工科大学のケント氏は均一な搾汁液供給のための圧搾工程制御のアルゴリズムについて説明し、圧搾時に加える水量により繊維分や糖度を、圧搾設備の速度およびトルク(固定された回転軸を回転させようとする力の働き)により圧搾速度や装置への負荷を制御することが可能と報告した。これにより、カメラで測定された夾雑物の割合を基に圧搾工程で加える水量を制御する方法も期待される。収穫後、原料茎に侵入した微生物がスクロースを代謝し多糖類や有機酸を生成することで、製糖効率やエタノール生産効率を阻害させることが知られている(渡邉〈2018〉)。コロンビアサトウキビ研究センターのタザ氏らは、エタノール発酵前後において有機酸の割合から回収ロスを推定し、乳酸菌および腸球菌による影響が大きいと推測した。微生物による被害を把握することは、その後の対策を考えるため重要であるが、微生物量を直接定量するには長時間を要しコストも高いため、このように代謝の過程で発生する成分から品質の劣化程度を推測する方法が有用とされている。琉球大学の泉川氏らは卓上型近赤外分光装置による劣化した原料茎のスクロース、グルコース、フルクトース定量について報告した。還元糖も微生物による劣化の副産物であるため、これらの値から劣化程度の評価が可能と考えられる。搬入時に劣化原料を判定できれば、劣化原料の搬入量を把握でき生産者へのフィードバックも可能となる。霜害や低温害など収穫期に低温となる地域や焼き畑収穫を行う地域では劣化原料が多く、興味深い研究が多かった。今後も日本だけでなく海外の研究事例を参考に研究に取り組んでいきたい。

(3)バイオテクノロジー

生物学分野の講演会場では、病虫害やその抵抗性に関する発表が大半を占めた。トゥクマン州ではわい化病、白すじ病が重要病害とされているようだが、EEAOCの研究グループはさまざまな病害について遺伝子型による分類、接種法の検討について精力的に発表していた。また、九沖農研の梅田氏らの研究グループは国産野生種由来の黒穂病抵抗性に関する量的遺伝子座(QTL)の検出について報告した。九沖農研ではこれまでに国内に自生するサトウキビ野生種(Saccharum spontaneum L.)の中から、黒穂病抵抗性に優れる「西表8」「西表15」などを見出した(境垣内ら〈2019〉)。その後、トヨタ自動車株式会社との共同研究によってQTL解析を行い、主要な遺伝子座を検出するとともに、対応するDNAマーカーを開発中である。発表後には米国やフランスなどの著名な研究者から、DNAマーカーの利用について要望を頂いたことから、一定の反響があったように思う。

遺伝子組み換え技術に関する発表も非常に興味深かった。アルゼンチンの研究グループは、大豆などで商業利用されている除草剤(グリホサート)耐性品種の作出について報告した。組み換え部分以外での変異は起こっていないということだが、制度上の問題で商業利用までは至っていないようだった。近年、発がん性の観点から世界的にグリホサートの使用を規制する流れにあることも影響しているのだろうか。ブラジルサトウキビ技術センター(CTC)のバーンキスト博士らの研究グループは、世界初の商業利用できる遺伝子組み換えサトウキビ「CTC20BT」について報告し、優秀発表賞を受賞した。「CTC20BT」はブラジルで年間推定10憶米ドル(1100億円)の被害を出すサトウキビメイガに対する抵抗性が付与された遺伝子組み換え品種で、ブラジル国家バイオ安全技術委員会(CTNBio)の承認を経て、2017年から商業利用が開始された。また、カナダ保健省と米国食品医薬品局(FDA)は、「CTC20BT」から生産される砂糖の安全性を承認している。現在、ブラジルから日本への砂糖の輸入量はわずかだが、遺伝子組み換えサトウキビの普及状況については注意深く見ていく必要がある。

遺伝子組み換え技術に関する発表も非常に興味深かった。アルゼンチンの研究グループは、大豆などで商業利用されている除草剤(グリホサート)耐性品種の作出について報告した。組み換え部分以外での変異は起こっていないということだが、制度上の問題で商業利用までは至っていないようだった。近年、発がん性の観点から世界的にグリホサートの使用を規制する流れにあることも影響しているのだろうか。ブラジルサトウキビ技術センター(CTC)のバーンキスト博士らの研究グループは、世界初の商業利用できる遺伝子組み換えサトウキビ「CTC20BT」について報告し、優秀発表賞を受賞した。「CTC20BT」はブラジルで年間推定10憶米ドル(1100億円)の被害を出すサトウキビメイガに対する抵抗性が付与された遺伝子組み換え品種で、ブラジル国家バイオ安全技術委員会(CTNBio)の承認を経て、2017年から商業利用が開始された。また、カナダ保健省と米国食品医薬品局(FDA)は、「CTC20BT」から生産される砂糖の安全性を承認している。現在、ブラジルから日本への砂糖の輸入量はわずかだが、遺伝子組み換えサトウキビの普及状況については注意深く見ていく必要がある。

(4)てん菜との競合

豪州連邦科学産業研究機構(CSIRO)のフィリップ・ジャクソン氏は「なぜサトウキビの収量はてん菜や他作物のように増加しないのか(Why yields of sugarcane are not increasing as much as sugar beet 〈or other crops〉)」と題して基調講演を行った。他の主要な穀物では単収の改善が今なお進んでいること、同じ甘味資源作物のてん菜では特に1990年代から著しい単収の改善が見られること(1960年から比べると2.5倍)を指摘した。糖度に関してはてん菜もサトウキビも一定の到達地点に達したとの考えを示した。単収に関し、てん菜は他の穀物と同様の増加傾向を示すのに、なぜサトウキビでは改善されないのだろう。この話題になると度々サトウキビの単一栽培(モノカルチャー)による影響が取り沙汰され、かつて豪州では単収低下の要因を探る合弁企業が立ち上がり大規模かつ広範囲な分野の専門家が要因解明を試みた経緯がある(Garside et al.〈2005〉)が、この大幅な違いを説明するには根拠に乏しいという。フィリップ氏はその原因を育種方法に求めた。

サトウキビの育種が遅れている原因として、投資や競合に乏しい研究環境があり、大規模かつ多国間で協力体系を持つ研究組織が欠如していることが挙げられる。例えば、フィリピンの国際稲研究所(IRRI)、国際トウモロコシ・小麦改良センター(CIMMYT)、国際ばれいしょセンター(CIP)など特定の作物に関する国際研究所がそれら作物産業の発展に寄与してきたことが好例となるはずである。また、穀物では、種子市場が非常に大きく、民間企業の育種への参画も積極的であることも挙げられる。サトウキビは繁殖が容易で識別技術も完全には確立されておらず、知的財産としての保護が非常に難しいため民間企業が育種に乗り出すのには時間がかかるだろう。特にサトウキビに至っては種苗生産など政府など公的機関からの手厚い支援体制が構築されていることもこういった市場競争を妨げていることが指摘された。また、国際的に著名な大学との連携が欠如しているともフィリップ氏は指摘している。サトウキビの研究は時間がかかり、課題の多い作物である。サトウキビの研究をそのような大学で行ってもらうためには、研究プロジェクトとしての予算提供や、国際的な研究機関のような受け皿組織への就職の斡旋などが必要になるのであろう。

育種手法の一番の問題は、交配親の更新がうまくいかず、現在輩出される多くの品種が何十年も前に登場した系統・品種を交配親としているということだ。というのも、単収に関する狭義の遺伝率(表現型値〈の分散〉に占める相加的遺伝効果の割合)が低いことが問題の根底にある。狭義の遺伝率が低いのは、表現型値に占める対立遺伝子間の相互作用(Non-additive genetic effect)、すなわち優勢効果が大きい場合であり、ヘテロ接合型で高次倍数性のサトウキビでは特に影響が大きくなる。遺伝的な原因が何であれ、低い狭義の遺伝率が示すのは育種価(breeding value)がうまく向上していないことで間違いない。フィリップ氏は従来法の育種(集団選抜法)によるサトウキビ単収の改善が「遅い」かつ「非効率的」なことを指摘している。また、循環相反選抜法(reciprocal recurrent selection〈RRS〉)やゲノム育種がその解決のキーになると説明した。循環選抜法に関し、近藤(2016)の解説が参考になった。従来的な集団選抜法では、集団を選抜するために作物本来の変異性を維持しつつ集団を目的の方向へ動かし、長期にわたる育種効果が期待できるメリットがあり、地域や環境適応性や病害抵抗性の付与に貢献してきたが、単収などの量的な形質の改良には向かないという弱点がかねてより指摘されてきたようだ。RRS法はこの弱点をカバーするのに有効な手法として捉えられているようだ。

サトウキビの育種が遅れている原因として、投資や競合に乏しい研究環境があり、大規模かつ多国間で協力体系を持つ研究組織が欠如していることが挙げられる。例えば、フィリピンの国際稲研究所(IRRI)、国際トウモロコシ・小麦改良センター(CIMMYT)、国際ばれいしょセンター(CIP)など特定の作物に関する国際研究所がそれら作物産業の発展に寄与してきたことが好例となるはずである。また、穀物では、種子市場が非常に大きく、民間企業の育種への参画も積極的であることも挙げられる。サトウキビは繁殖が容易で識別技術も完全には確立されておらず、知的財産としての保護が非常に難しいため民間企業が育種に乗り出すのには時間がかかるだろう。特にサトウキビに至っては種苗生産など政府など公的機関からの手厚い支援体制が構築されていることもこういった市場競争を妨げていることが指摘された。また、国際的に著名な大学との連携が欠如しているともフィリップ氏は指摘している。サトウキビの研究は時間がかかり、課題の多い作物である。サトウキビの研究をそのような大学で行ってもらうためには、研究プロジェクトとしての予算提供や、国際的な研究機関のような受け皿組織への就職の斡旋などが必要になるのであろう。

育種手法の一番の問題は、交配親の更新がうまくいかず、現在輩出される多くの品種が何十年も前に登場した系統・品種を交配親としているということだ。というのも、単収に関する狭義の遺伝率(表現型値〈の分散〉に占める相加的遺伝効果の割合)が低いことが問題の根底にある。狭義の遺伝率が低いのは、表現型値に占める対立遺伝子間の相互作用(Non-additive genetic effect)、すなわち優勢効果が大きい場合であり、ヘテロ接合型で高次倍数性のサトウキビでは特に影響が大きくなる。遺伝的な原因が何であれ、低い狭義の遺伝率が示すのは育種価(breeding value)がうまく向上していないことで間違いない。フィリップ氏は従来法の育種(集団選抜法)によるサトウキビ単収の改善が「遅い」かつ「非効率的」なことを指摘している。また、循環相反選抜法(reciprocal recurrent selection〈RRS〉)やゲノム育種がその解決のキーになると説明した。循環選抜法に関し、近藤(2016)の解説が参考になった。従来的な集団選抜法では、集団を選抜するために作物本来の変異性を維持しつつ集団を目的の方向へ動かし、長期にわたる育種効果が期待できるメリットがあり、地域や環境適応性や病害抵抗性の付与に貢献してきたが、単収などの量的な形質の改良には向かないという弱点がかねてより指摘されてきたようだ。RRS法はこの弱点をカバーするのに有効な手法として捉えられているようだ。

おわりに

サトウキビ育種の行き詰まりや製糖工程の効率化などは日本だけでなく世界共通の課題であった。日本のサトウキビに関わる研究者は、世界の最先端の技術を学び交流して視野を広げながら、地域の実情に即した独自の研究開発を推進していく必要がある。本学会で培った知恵と機運を日本に持ち帰れれば幸いである。

謝辞

琉球大学のグループは、現地での滞在中にギージョ・マルティネス・プリード氏をはじめとする独立行政法人国際協力機構バイオマス研修コース修了生らの厚い歓迎と支援を受けた。また、トゥクマン国立大学のディエゴ・マキシミリアーノ・カタルド氏(EEAOCインターン研修生)には学会中および帰国後も情報提供に協力いただいた。ここに記して感謝申し上げる。

謝辞

琉球大学のグループは、現地での滞在中にギージョ・マルティネス・プリード氏をはじめとする独立行政法人国際協力機構バイオマス研修コース修了生らの厚い歓迎と支援を受けた。また、トゥクマン国立大学のディエゴ・マキシミリアーノ・カタルド氏(EEAOCインターン研修生)には学会中および帰国後も情報提供に協力いただいた。ここに記して感謝申し上げる。

参考文献

1)Anton(2019)「Sugar cane in Argentina and the XXX ISSCT congress」『Sugar Journal』August 2019,pp.24-27.

2)FAOSTAT(http://www.fao.org/faostat/en/#data)

3)鹿児島県農政部農産園芸課(2018)「平成29年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」.

4)沖縄県農林水産部(2018)「平成28/29年期さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」.

5)ISSCT ARGENTINA 2019 News.

https://www.issct-argentina2019.com/en/?novedad=the-issct-congress-argentina-2019-is-officially-launched-in-san-martin-palace-foreign-affairs-ministry. Accessed Jan. 8, 2020.

6)渡邉健太(2017)「サトウキビの品質劣化に関する報告」『砂糖類・でん粉情報』2017年9月号, pp.48-55.

7)境垣内岳雄、梅田周、寺島義文、下地格(2019)「国内に自生するサトウキビ野生種を活用した黒穂病抵抗性の強化」『砂糖類・でん粉情報』2019年2月号,pp.48-54.

8)Phillip Jackson(2019)「Why are yields of sugarcane not increasing as much as sugar beet (or other crops)?」『Proceedings of the International Society of Sugar Cane Technologists』30,pp.128–137.

9)Garside et al.(2005)「Managing yield decline in sugarcane cropping systems」『International Sugar Journal』107(1273),pp.16-26.

10)近藤禎二(2016)「林木におけるヘテロシスとその育種法」『森林遺伝育種』5,pp.1-4.

1)Anton(2019)「Sugar cane in Argentina and the XXX ISSCT congress」『Sugar Journal』August 2019,pp.24-27.

2)FAOSTAT(http://www.fao.org/faostat/en/#data)

3)鹿児島県農政部農産園芸課(2018)「平成29年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」.

4)沖縄県農林水産部(2018)「平成28/29年期さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」.

5)ISSCT ARGENTINA 2019 News.

https://www.issct-argentina2019.com/en/?novedad=the-issct-congress-argentina-2019-is-officially-launched-in-san-martin-palace-foreign-affairs-ministry. Accessed Jan. 8, 2020.

6)渡邉健太(2017)「サトウキビの品質劣化に関する報告」『砂糖類・でん粉情報』2017年9月号, pp.48-55.

7)境垣内岳雄、梅田周、寺島義文、下地格(2019)「国内に自生するサトウキビ野生種を活用した黒穂病抵抗性の強化」『砂糖類・でん粉情報』2019年2月号,pp.48-54.

8)Phillip Jackson(2019)「Why are yields of sugarcane not increasing as much as sugar beet (or other crops)?」『Proceedings of the International Society of Sugar Cane Technologists』30,pp.128–137.

9)Garside et al.(2005)「Managing yield decline in sugarcane cropping systems」『International Sugar Journal』107(1273),pp.16-26.

10)近藤禎二(2016)「林木におけるヘテロシスとその育種法」『森林遺伝育種』5,pp.1-4.

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678