ホーム > 砂糖 > 話題 > バイオプラスチックの基礎知識と可能性〜大阪・関西万博でも活躍するバイオプラスチック〜

最終更新日:2025年8月12日

バイオプラスチックの基礎知識と可能性

〜大阪・関西万博でも活躍するバイオプラスチック〜

2025年8月

株式会社日本バイオプラスチック研究所

取締役 代表研究員 所長 金高 武志

取締役 代表研究員 所長 金高 武志

はじめに

筆者は普段バイオプラスチックの専門家の端くれとして活動しているため、いざバイオプラスチックについて語り出すとどうしても堅い文体でマニアックな方向に進んでしまう癖があるのですが、今回は基礎知識を中心としたお話にしたいと思います。

さらに、「2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という)においては、筆者が想像していたより多くの企業がバイオプラスチックの利用に熱心に取り組んでおり、本稿後半では各企業の展示や取り組みについても紹介させていただきますので、お楽しみに。

こうした視点から万博を見に行くと、展示内容などがまた少し違って見えるかもしれません。

さらに、「2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という)においては、筆者が想像していたより多くの企業がバイオプラスチックの利用に熱心に取り組んでおり、本稿後半では各企業の展示や取り組みについても紹介させていただきますので、お楽しみに。

こうした視点から万博を見に行くと、展示内容などがまた少し違って見えるかもしれません。

1 バイオプラスチックとは何か

まず、そもそもプラスチックとは何か、ということを確認しておきましょう。おそらく多くの方は「石油からできていて、自然界で分解しないもの」と思っているはずです。しかしそれは特徴の説明であって定義ではありません。プラスチック(plastic)は英語で「可塑性を有する」という意味です。さらに詳しく言うとサーマルプラスチック(thermal plastic)「熱可塑性を有する」という意味であり、熱をかけると柔らかくなって変形できる素材のことを指しています。それ以上でも以下でもありません。多くの方が漠然と「プラスチックは地球環境に悪い」と考えているかもしれませんが、プラスチックの定義を踏まえると、論理的に成立しないのです。

では、なぜプラスチックは地球環境に悪いと言われているのでしょうか。

一つ目に、石油由来のプラスチックの生成過程で排出される、温室効果ガスの一つと言われる二酸化炭素の排出の問題が挙げられます。

多くの方がご存じのとおり、プラスチックは化石資源とも呼ばれる石油由来のものが製品の多くを占めます。つまりは億年の歳月をかけて地中深くに沈んでいた炭素を掘り起こして燃やしたら、新たにその分の二酸化炭素が発生することになります。

二つ目に、プラスチックの海洋廃棄など、ごみ問題が挙げられます。海亀の鼻からストローが出てきた動画が大変話題になった時期がありました。私はストローが海亀の鼻に刺さるなんてあり得ないだろうと、あの騒ぎには今でも懐疑的なのですが、海にプラスチックごみが大量に廃棄され、海中を漂っていることは紛れもなく事実であり、大問題です。しかしながら、ほとんどのプラスチックが自然界で分解されないことが悪いのではなく、モラルなきポイ捨てが悪だと正論を説いて見せたところで、世間における「プラスチックが悪い」という潮流は、なかなか変えられないものです。

業界では、これらの課題解決に向けた取り組みが進められていました。

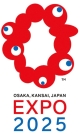

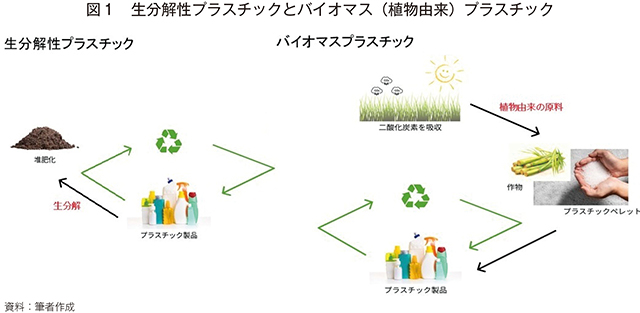

まず先ほど一つ目に述べた二酸化炭素の排出の問題については、石油ではなく「植物由来のプラスチック」を使用することで一定の解決が可能と言えるでしょう。図1の右側をご参照下さい。

地表付近で循環している二酸化炭素を吸収して育った植物由来のプラスチックを使うことにより、新たな二酸化炭素の発生を抑制できる、というとわかりやすいでしょうか。植物由来のプラスチックは、少し前まで空気中にあった二酸化炭素を光合成で固めて作っています。そのため燃やすと二酸化炭素は出ますが、それは元々空気中にあったものであると言えるわけです。

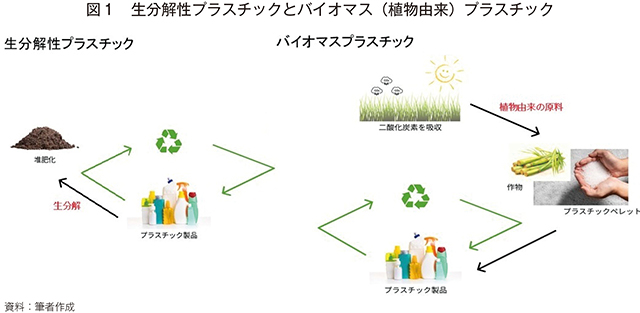

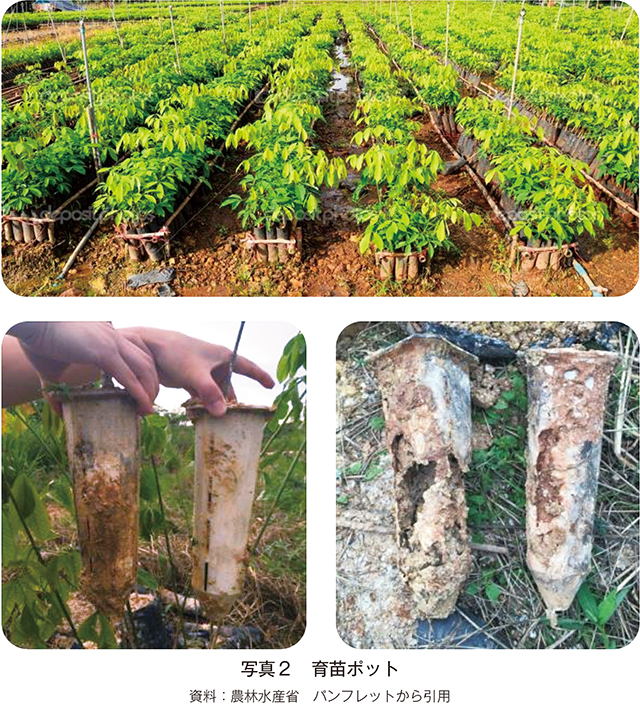

次に、二つ目のごみ問題について、これは先ほども申し上げた通り、悪いのはプラスチックではなく不法投棄などのモラルの問題ですが、一定の側面においては、「生分解性プラスチック」の使用が課題解決の一助となり得ます。図1の左側をご参照下さい。「生分解性プラスチック」は、その原料が石油であるか植物であるかを問わず、一定条件の下で微生物に生分解されるプラスチックを指します。農業分野においては微生物の働きにより最終的には水と二酸化炭素に分解するマルチフィルム(写真1)や育苗ポット(写真2)など、圃場における回収の労力の削減に資する用途、漁業分野においては荒天などによりやむを得ず海へ流出する可能性がある海洋資材などの用途にそれぞれ役立てられており、生分解性プラスチックの使用がごみ問題のみならず、労働力の削減など他の課題解決にもなり得ることをご理解いただけると思います。

ここまで述べてお気付きかと思いますが、バイオプラスチックとは、従来のプラスチックの持つ、大きく二つの課題解決のために生まれた「植物由来プラスチック」と「生分解性プラスチック」を合わせたものの総称なのです。

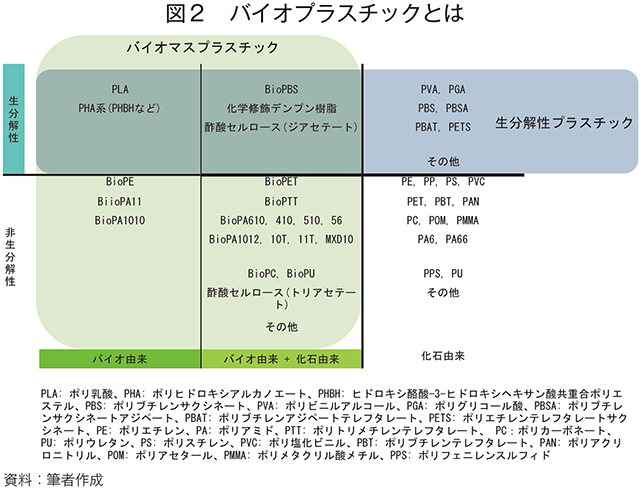

図2において、青と緑の網掛けがしてある部分がバイオプラスチックです。こちらを見ていただくとわかりやすいかと思いますが、植物由来かつ生分解性の特性を持つバイオプラスチックもあるのですが、その代表例、ポリ乳酸(図2では、PLAが該当)について見ていきましょう。

では、なぜプラスチックは地球環境に悪いと言われているのでしょうか。

一つ目に、石油由来のプラスチックの生成過程で排出される、温室効果ガスの一つと言われる二酸化炭素の排出の問題が挙げられます。

多くの方がご存じのとおり、プラスチックは化石資源とも呼ばれる石油由来のものが製品の多くを占めます。つまりは億年の歳月をかけて地中深くに沈んでいた炭素を掘り起こして燃やしたら、新たにその分の二酸化炭素が発生することになります。

二つ目に、プラスチックの海洋廃棄など、ごみ問題が挙げられます。海亀の鼻からストローが出てきた動画が大変話題になった時期がありました。私はストローが海亀の鼻に刺さるなんてあり得ないだろうと、あの騒ぎには今でも懐疑的なのですが、海にプラスチックごみが大量に廃棄され、海中を漂っていることは紛れもなく事実であり、大問題です。しかしながら、ほとんどのプラスチックが自然界で分解されないことが悪いのではなく、モラルなきポイ捨てが悪だと正論を説いて見せたところで、世間における「プラスチックが悪い」という潮流は、なかなか変えられないものです。

業界では、これらの課題解決に向けた取り組みが進められていました。

まず先ほど一つ目に述べた二酸化炭素の排出の問題については、石油ではなく「植物由来のプラスチック」を使用することで一定の解決が可能と言えるでしょう。図1の右側をご参照下さい。

地表付近で循環している二酸化炭素を吸収して育った植物由来のプラスチックを使うことにより、新たな二酸化炭素の発生を抑制できる、というとわかりやすいでしょうか。植物由来のプラスチックは、少し前まで空気中にあった二酸化炭素を光合成で固めて作っています。そのため燃やすと二酸化炭素は出ますが、それは元々空気中にあったものであると言えるわけです。

次に、二つ目のごみ問題について、これは先ほども申し上げた通り、悪いのはプラスチックではなく不法投棄などのモラルの問題ですが、一定の側面においては、「生分解性プラスチック」の使用が課題解決の一助となり得ます。図1の左側をご参照下さい。「生分解性プラスチック」は、その原料が石油であるか植物であるかを問わず、一定条件の下で微生物に生分解されるプラスチックを指します。農業分野においては微生物の働きにより最終的には水と二酸化炭素に分解するマルチフィルム(写真1)や育苗ポット(写真2)など、圃場における回収の労力の削減に資する用途、漁業分野においては荒天などによりやむを得ず海へ流出する可能性がある海洋資材などの用途にそれぞれ役立てられており、生分解性プラスチックの使用がごみ問題のみならず、労働力の削減など他の課題解決にもなり得ることをご理解いただけると思います。

ここまで述べてお気付きかと思いますが、バイオプラスチックとは、従来のプラスチックの持つ、大きく二つの課題解決のために生まれた「植物由来プラスチック」と「生分解性プラスチック」を合わせたものの総称なのです。

図2において、青と緑の網掛けがしてある部分がバイオプラスチックです。こちらを見ていただくとわかりやすいかと思いますが、植物由来かつ生分解性の特性を持つバイオプラスチックもあるのですが、その代表例、ポリ乳酸(図2では、PLAが該当)について見ていきましょう。

2 植物由来かつ生分解の特性を持つプラスチック「ポリ乳酸(PLA)」

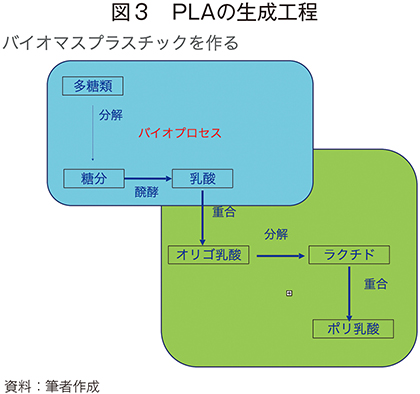

ポリ乳酸は、トウモロコシ、キャッサバ、サトウキビなど植物由来の糖やでん粉を原料として作られるプラスチックです。ポリ乳酸は通常、ごみになるときに燃やさずに地面に埋めておけばバクテリアが分解してくれる、生分解性樹脂でもあります。そのため、ポリ乳酸は植物由来かつ生分解性プラスチックだと言えます。

正確には糖を原料とするため、でん粉から作る場合は、でん粉は多糖類ですので、まず酵素などで分解し、単糖類、二糖類にするプロセスが必要です。サトウキビを使った場合は最初から糖が抽出できますから、この分解プロセスはありません。そうして得られた糖分に乳酸菌を加えて、乳酸菌が発酵することで、乳酸ができます。これはヨーグルトを作る工程と全く同じです。

ここまでがバイオ工程で、ここから先は化学の力で重合し、ポリ乳酸を生成します。最初から最後までバイオで生成した場合、元原料となる植物の種類や品種、産地や収穫時期などにより、物性が微妙に変わります。このため最後にケミカルフェーズを入れることで、分子量などを任意に制御し、一定の品質を維持できるというわけです(図3)。

また、従来のポリ乳酸は耐熱性がなかったのですが、現在は改良され、グラス、衣類、ノートパソコン・タブレットの筐体や、シェールガスのフラッキング(水圧破砕法)に使われる補修材、さらに3Dプリンターのフィラメントなど幅広い用途に使用されています。

正確には糖を原料とするため、でん粉から作る場合は、でん粉は多糖類ですので、まず酵素などで分解し、単糖類、二糖類にするプロセスが必要です。サトウキビを使った場合は最初から糖が抽出できますから、この分解プロセスはありません。そうして得られた糖分に乳酸菌を加えて、乳酸菌が発酵することで、乳酸ができます。これはヨーグルトを作る工程と全く同じです。

ここまでがバイオ工程で、ここから先は化学の力で重合し、ポリ乳酸を生成します。最初から最後までバイオで生成した場合、元原料となる植物の種類や品種、産地や収穫時期などにより、物性が微妙に変わります。このため最後にケミカルフェーズを入れることで、分子量などを任意に制御し、一定の品質を維持できるというわけです(図3)。

また、従来のポリ乳酸は耐熱性がなかったのですが、現在は改良され、グラス、衣類、ノートパソコン・タブレットの筐体や、シェールガスのフラッキング(水圧破砕法)に使われる補修材、さらに3Dプリンターのフィラメントなど幅広い用途に使用されています。

3 大阪・関西万博までのバイオプラスチック

さて、日本でバイオプラスチックが使われたイベントというと、記憶をさかのぼると大きなものでは20年前に愛知県で開催された2005年日本国際博覧会(通称:愛・地球博)があります。会場内のレストランで使用されたトレーがバイオプラスチックの代名詞的なポリ乳酸で作られておりました。製造したのは株式会社クニムネで、開催者側の熱意もあり、使用後のトレーを実際に生分解させる実証まで行われました。一方で世間はというと、生分解性プラスチックを含むバイオプラスチックの必要性が今ひとつ認識されていなかったのか、流行ったと思ったらあっという間に話題に上らなくなってしまいました。当時のバイオプラスチックは品質的に加工し難い面もあり、以降、長い間、まるで忘れられたような存在になっておりましたが、2015年頃、先に述べた海亀の動画をきっかけに海洋プラスチックごみ問題が取りざたされると、再び注目され、引っ張りだことなりました。

さらに、2020年に開催が予定されていた2回目の東京開催となった「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の委員会も、会場で使われるプラスチック食器の類にはバイオプラスチックを採用すると発表し、市場では過熱が進みました。

しかし、その後のコロナ禍で東京オリンピックは無観客となり、もくろんでいた食器類は陽の目を浴びることはありませんでした。日本におけるバイオプラスチック市場はそこでいったん冷めた感があったのですが、その頃世間には、徐々にバイオプラスチックが浸透しはじめていました。

バイオポリエチレン、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。レジ袋にも使われている材料で、こちらも主にサトウキビを原料とするバイオプラスチックです(図2では、BioPEが該当)。2020年のレジ袋有料化に伴って使われるようになりました。レジ袋に使われているプラスチックの量は、プラスチックの生産量全体からするとごくわずかではありましたが、レジ袋は国民皆があまねく利用していることから、バイオポリ、そしてバイオプラスチックの存在は、大勢の皆さんの知るところとなりました。レジ袋有料化のおかげでバイオプラスチックの認知度が急上昇したことは認めざるを得ません。レジ袋の次は、例えば使い捨ての食器ですよ、クリーニング屋さんのハンガーですよ、それから…と次々と環境対策に乗り遅れないよう、皆さん気付いて自発的に置き換えていってくださいね、というのが環境省からの隠されたメッセージだったのでしょうか。それらは世間の話題に上り、結果的に消費者や企業の環境意識の高まり、バイオプラスチックへの置き換えを行った商品やサービス、ひいては実施した企業の宣伝、付加価値向上にも大いに貢献したものと思われます。

そして実際に、大阪・関西万博においては、最先端技術を駆使したバイオプラスチックの展示や取り組みをいくつも見ることとなるのです。

さらに、2020年に開催が予定されていた2回目の東京開催となった「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の委員会も、会場で使われるプラスチック食器の類にはバイオプラスチックを採用すると発表し、市場では過熱が進みました。

しかし、その後のコロナ禍で東京オリンピックは無観客となり、もくろんでいた食器類は陽の目を浴びることはありませんでした。日本におけるバイオプラスチック市場はそこでいったん冷めた感があったのですが、その頃世間には、徐々にバイオプラスチックが浸透しはじめていました。

バイオポリエチレン、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。レジ袋にも使われている材料で、こちらも主にサトウキビを原料とするバイオプラスチックです(図2では、BioPEが該当)。2020年のレジ袋有料化に伴って使われるようになりました。レジ袋に使われているプラスチックの量は、プラスチックの生産量全体からするとごくわずかではありましたが、レジ袋は国民皆があまねく利用していることから、バイオポリ、そしてバイオプラスチックの存在は、大勢の皆さんの知るところとなりました。レジ袋有料化のおかげでバイオプラスチックの認知度が急上昇したことは認めざるを得ません。レジ袋の次は、例えば使い捨ての食器ですよ、クリーニング屋さんのハンガーですよ、それから…と次々と環境対策に乗り遅れないよう、皆さん気付いて自発的に置き換えていってくださいね、というのが環境省からの隠されたメッセージだったのでしょうか。それらは世間の話題に上り、結果的に消費者や企業の環境意識の高まり、バイオプラスチックへの置き換えを行った商品やサービス、ひいては実施した企業の宣伝、付加価値向上にも大いに貢献したものと思われます。

そして実際に、大阪・関西万博においては、最先端技術を駆使したバイオプラスチックの展示や取り組みをいくつも見ることとなるのです。

4 大阪・関西万博とバイオプラスチック

さて、ここからは大阪・関西万博の展示の中から、バイオプラスチックを使用したものをご紹介しましょう。まずは日本館から回ってみましょう。

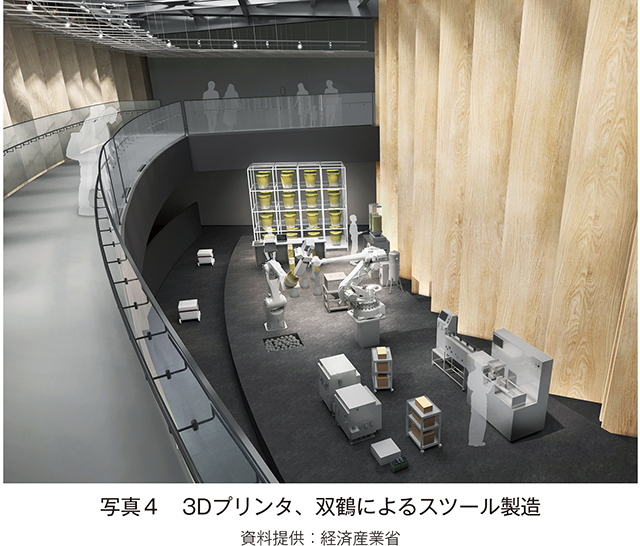

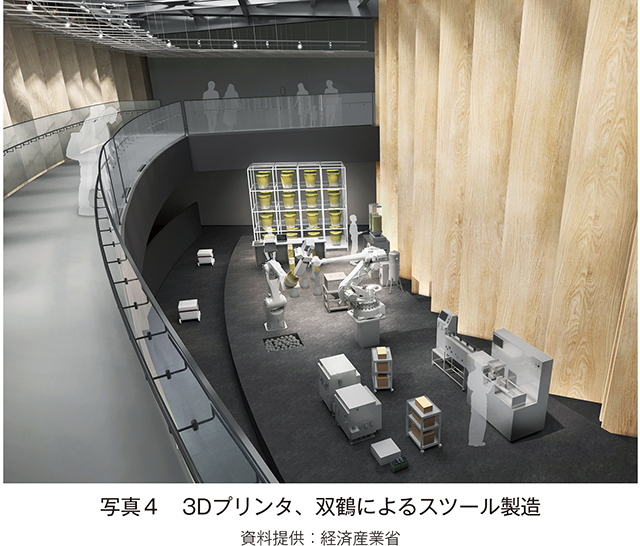

東ゲートゾーンに位置しております。スツールが据えられておりました(写真3、写真4)。

これは「双鶴」共創プロジェクト(注)が3Dプリンターで作ったスツールです。双鶴によって製造されるスツールは、植物由来の材料(三菱ケミカル社製のバイオマスポリカーボネート(以下「バイオポリカ」という)DURABIOþに藻類)が使用され、高耐久、耐候性を備えたロングライフな製品だといいます。将来不要になった場合には、三つの部品に分解して粉砕し、再び3Dプリンタの材料として再利用できるそうです。

(注)2機の6軸ロボットアーム型3Dプリンタを中心とした循環型ものづくりシステム「双鶴」。慶應義塾大学COI-NEXT(共生アップサイクル)、金沢大学COI-NEXT(多糖類バイオプラ循環)、エス.ラボ株式会社、株式会社DigitalArchi、株式会社放電精密加工研究所が特別に集結し、共創したプロジェクト。

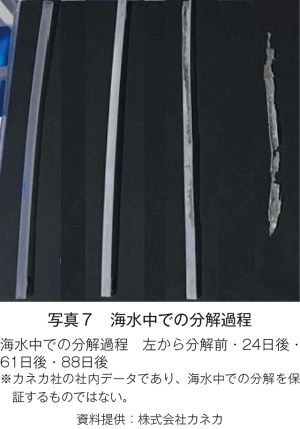

さらに日本館には、株式会社カネカによる、カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet® の展示も(写真5、写真6)。これは製造の全工程がバイオによるもので、かつ海洋でも生分解する特徴があるプラスチックです。植物油などを原料に微生物により生産されたポリマーで、自然界に存在する多くの微生物により生分解され、最終的には二酸化炭素と水になります。土中だけでなく、これまで難しかった海水中での生分解を実現できたことで、世界中から注目されております(写真7)。二酸化炭素を固定しながら作るプロセスも展示されています。

東ゲートゾーンに位置しております。スツールが据えられておりました(写真3、写真4)。

これは「双鶴」共創プロジェクト(注)が3Dプリンターで作ったスツールです。双鶴によって製造されるスツールは、植物由来の材料(三菱ケミカル社製のバイオマスポリカーボネート(以下「バイオポリカ」という)DURABIOþに藻類)が使用され、高耐久、耐候性を備えたロングライフな製品だといいます。将来不要になった場合には、三つの部品に分解して粉砕し、再び3Dプリンタの材料として再利用できるそうです。

(注)2機の6軸ロボットアーム型3Dプリンタを中心とした循環型ものづくりシステム「双鶴」。慶應義塾大学COI-NEXT(共生アップサイクル)、金沢大学COI-NEXT(多糖類バイオプラ循環)、エス.ラボ株式会社、株式会社DigitalArchi、株式会社放電精密加工研究所が特別に集結し、共創したプロジェクト。

さらに日本館には、株式会社カネカによる、カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet® の展示も(写真5、写真6)。これは製造の全工程がバイオによるもので、かつ海洋でも生分解する特徴があるプラスチックです。植物油などを原料に微生物により生産されたポリマーで、自然界に存在する多くの微生物により生分解され、最終的には二酸化炭素と水になります。土中だけでなく、これまで難しかった海水中での生分解を実現できたことで、世界中から注目されております(写真7)。二酸化炭素を固定しながら作るプロセスも展示されています。

次に大阪府のヘルスケアパビリオン、特段目を引くのは巨大なパイプオルガンです(写真8)。

西日本の複数の中小企業による合作、バイオプラスチック製のパイプオルガン。こちらは大阪ヘルスケアパビリオン リボーンチャレンジエリアで8月19〜25日の7日間「バイオプラスチックでREBORN」のタイトルで出展されるとのことです。今回の万博のため、パイプオルガンのパイプは株式会社帝人のバイオポリカ、パンライト® を押出成形で、鍵盤は三菱ケミカル株式会社のバイオポリカ、DURABIOTMを射出成形で(写真9)、パイプの下にある歌口は、ポリ乳酸をフィラメントに用いた3Dプリンターを使用して制作されています。パイプは大きいもので、長さ1630ミリ、直径101ミリ。大小さまざまなサイズの53本の透明パイプが並ぶ姿は圧巻です。

喫緊の課題である環境問題ではありますが、遊び心を盛り込むことにより、子供たちが未来を想像しやすく、今後のバイオプラスチック業界の発展のためにはとても大切なことだと思います。

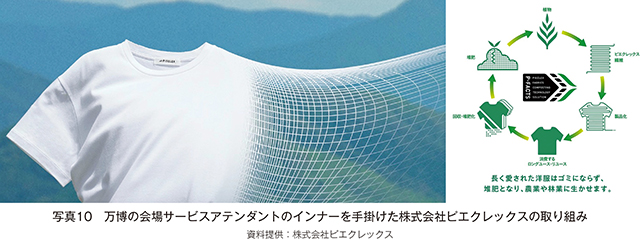

屋外に戻って周囲を見回すと、万博の会場サービスアテンダントの皆さんが。実は、皆さんが着用されているインナー、こちらにポリ乳酸の繊維が使用されているのです(写真10)。

西日本の複数の中小企業による合作、バイオプラスチック製のパイプオルガン。こちらは大阪ヘルスケアパビリオン リボーンチャレンジエリアで8月19〜25日の7日間「バイオプラスチックでREBORN」のタイトルで出展されるとのことです。今回の万博のため、パイプオルガンのパイプは株式会社帝人のバイオポリカ、パンライト® を押出成形で、鍵盤は三菱ケミカル株式会社のバイオポリカ、DURABIOTMを射出成形で(写真9)、パイプの下にある歌口は、ポリ乳酸をフィラメントに用いた3Dプリンターを使用して制作されています。パイプは大きいもので、長さ1630ミリ、直径101ミリ。大小さまざまなサイズの53本の透明パイプが並ぶ姿は圧巻です。

喫緊の課題である環境問題ではありますが、遊び心を盛り込むことにより、子供たちが未来を想像しやすく、今後のバイオプラスチック業界の発展のためにはとても大切なことだと思います。

屋外に戻って周囲を見回すと、万博の会場サービスアテンダントの皆さんが。実は、皆さんが着用されているインナー、こちらにポリ乳酸の繊維が使用されているのです(写真10)。

株式会社ピエクレックスで製作された、万博会場でのサービスアテンダントスタッフのインナーシャツ。材料にポリ乳酸を用いた「電気の繊維」が使用されています。こちらはポリ乳酸の持つ、圧力によって電気が発生する性質(圧電性)を生かして同社が開発した特別な繊維で、人の動きに反応して発生する微弱な電気により、臭いの原因菌の増殖を抑えることができ、洗濯後も抗菌効果は持続するとのこと!

使用済みのアパレル製品は回収され、堆肥化されることから、環境にも配慮されており、この一連の活動は「P-FACTS」(ピーファクツ)と名付けられています。

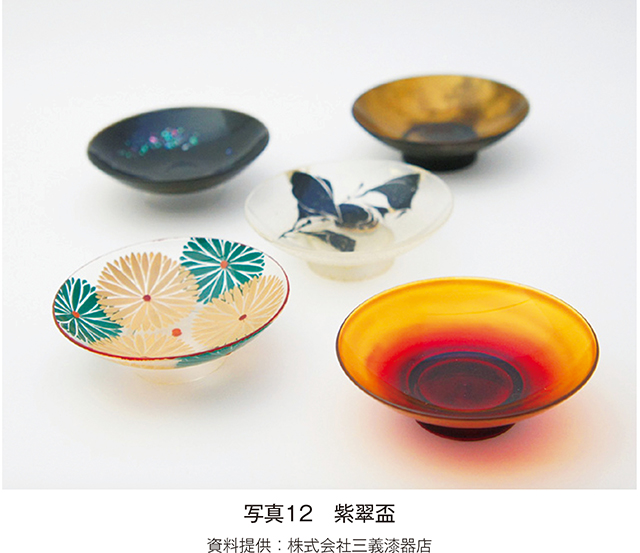

さらに見学して回ったところ、体験型展示ブースにて、福島県会津若松市の株式会社三義漆器店の出展を発見。サトウキビ由来のポリ乳酸射出成形品として世界最薄(0.53ミリメートル)(2024年時点)の繊細かつ自然な口当たりを実現したカップや、ポリ乳酸に、職人さんが繊細な会津塗をほどこした紫翠盃の展示が。

「日本でしか出来ない技術をローカルの会津から」を合言葉に、SDGs12番目の目標「つくる責任、つかう責任」を意識したブランド「IZ EARTH(アイヅアース)」(写真11)。

次の写真は、2020年開催のドバイ万博において、VIP来場者への記念品に採用された「紫翠盃」です(写真12)。

時間があればまだ見て回りたいところですが全部を回るには1週間くらいかかってしまいそうです。今回はこれくらいにて。

使用済みのアパレル製品は回収され、堆肥化されることから、環境にも配慮されており、この一連の活動は「P-FACTS」(ピーファクツ)と名付けられています。

さらに見学して回ったところ、体験型展示ブースにて、福島県会津若松市の株式会社三義漆器店の出展を発見。サトウキビ由来のポリ乳酸射出成形品として世界最薄(0.53ミリメートル)(2024年時点)の繊細かつ自然な口当たりを実現したカップや、ポリ乳酸に、職人さんが繊細な会津塗をほどこした紫翠盃の展示が。

「日本でしか出来ない技術をローカルの会津から」を合言葉に、SDGs12番目の目標「つくる責任、つかう責任」を意識したブランド「IZ EARTH(アイヅアース)」(写真11)。

次の写真は、2020年開催のドバイ万博において、VIP来場者への記念品に採用された「紫翠盃」です(写真12)。

時間があればまだ見て回りたいところですが全部を回るには1週間くらいかかってしまいそうです。今回はこれくらいにて。

おわりに

今回ご紹介した大阪・関西万博での展示や取り組みが、世間のバイオプラスチックへの関心を高める良い機会になればと思います。また、今後の利用拡大に当たっては、私は多種多様なバイオプラスチックについて、目的に応じた選択を行うとともに、特性を生かした利用を拡大していくことが大切だと考えます。

例えば、飲料用水のペットボトルを作るとして、材料を石油由来のPET(ポリエチレンテレフタレート)からPLA(ポリ乳酸)に置き換えたいけれど、PLAは少し割高であるという課題があります。

さて、ここで質問です。半分PLA、もう半分をPETで作ることに意味はあると思いますか。

回答はある、無いで、半々に分かれるのではないでしょうか。意味がないという方の理由としては、「半分PETなら生分解しないから」というもので、確かにその通りです。生分解を目的とするのであればPETはだめですよね。すべてを生分解するものだけで設計する必要があります。

ところが、PETを半分にしているということは、石油の使用量を減らしているということになります。そのため、もし、材料変更の目的が温室効果ガスの一つと言われる二酸化炭素の削減であった場合は、充分に意味があると言えます。

つまり、生分解を目的とするなら生分解性のものだけで材料構成する必要があり、温室効果ガス削減を目的とするなら、必ずしも100%植物由来でなくてもかまいません。例えば樹脂自体が50%植物由来のものでもよいし、従来のプラスチックにポリ乳酸のような植物由来のプラスチックを混ぜても構いません。一概にこれが良い、というのではなく、目的に合わせた材料をバランス良く選択し、利用拡大を図っていくのが良いでしょう。

業界においては、今一度、環境問題では日本が世界をリードするのだという意気込みのもと、一丸となって取り組んでいければと思います。

例えば、飲料用水のペットボトルを作るとして、材料を石油由来のPET(ポリエチレンテレフタレート)からPLA(ポリ乳酸)に置き換えたいけれど、PLAは少し割高であるという課題があります。

さて、ここで質問です。半分PLA、もう半分をPETで作ることに意味はあると思いますか。

回答はある、無いで、半々に分かれるのではないでしょうか。意味がないという方の理由としては、「半分PETなら生分解しないから」というもので、確かにその通りです。生分解を目的とするのであればPETはだめですよね。すべてを生分解するものだけで設計する必要があります。

ところが、PETを半分にしているということは、石油の使用量を減らしているということになります。そのため、もし、材料変更の目的が温室効果ガスの一つと言われる二酸化炭素の削減であった場合は、充分に意味があると言えます。

つまり、生分解を目的とするなら生分解性のものだけで材料構成する必要があり、温室効果ガス削減を目的とするなら、必ずしも100%植物由来でなくてもかまいません。例えば樹脂自体が50%植物由来のものでもよいし、従来のプラスチックにポリ乳酸のような植物由来のプラスチックを混ぜても構いません。一概にこれが良い、というのではなく、目的に合わせた材料をバランス良く選択し、利用拡大を図っていくのが良いでしょう。

業界においては、今一度、環境問題では日本が世界をリードするのだという意気込みのもと、一丸となって取り組んでいければと思います。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678