ホーム > 砂糖 > 海外現地調査報告 > タイにおける持続可能なサトウキビ産業に関する研究動向〜ISSCT農業部門ワークショップ参加報告〜

最終更新日:2025年8月12日

タイにおける持続可能なサトウキビ産業に関する研究動向

〜ISSCT農業部門ワークショップ参加報告〜

2025年8月

摂南大学農学部 特任助教 渡邉 健太

国際農林水産業研究センター 熱帯・島嶼研究拠点 寳川 拓生

国際農林水産業研究センター 熱帯・島嶼研究拠点 寳川 拓生

【要約】

持続可能なサトウキビ生産および製糖業に対する期待が高まる中、これを実現するためには、環境負荷の小さい生産技術、農作業および収穫物評価における労働力投資の少ないスマート農業技術、資源利用効率の高い品種利用に関する技術の開発やこれらに向けた政策転換が必要である。筆者らは、前述した持続可能なサトウキビ生産をテーマとして、2024年8月にタイで開催された世界のサトウキビ研究者が集まる国際ワークショップに参加したので、現地で得た情報について報告する。

はじめに

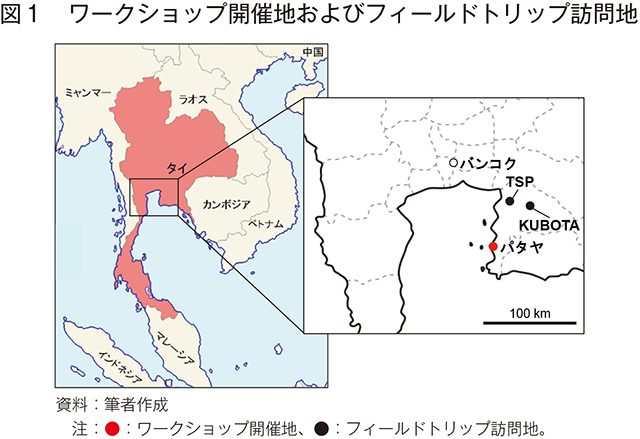

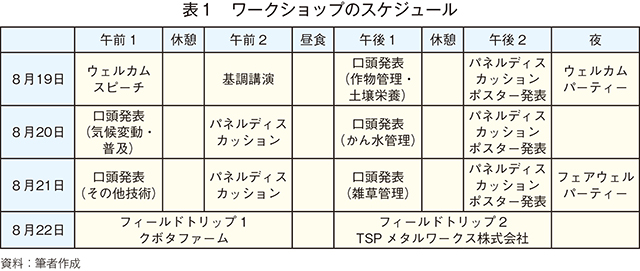

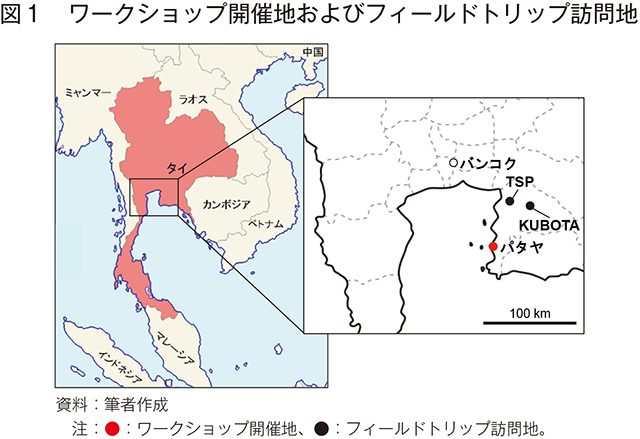

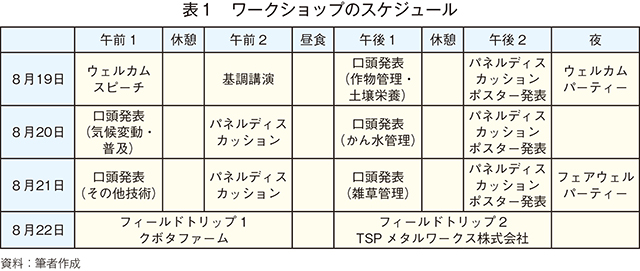

国際甘しゃ糖技術者会議(International Society of Sugar Cane Technologists、ISSCT)は、サトウキビおよび製糖産業とその副産物利用の技術発展に携わるあらゆる研究者や技術者、機関や企業が集う会議である。およそ3年間隔で本大会が開催されるが、前回大会から次回大会開催までの間に部門別のワークショップが開かれ、専門分野の近い者同士でより密な交流が可能となっている。今回、筆者らは2024年8月19〜22日にかけてタイ王国チョンブリー県パタヤ市(図1)にて開催された、農業工学・農学・普及部門を対象とする農業部門ワークショップに参加した。本ワークショップには開催地であるタイのほか、米国、南アフリカ、インドなど20カ国以上から120人ほどの参加者が集い(写真1、2)、口頭発表20課題、ポスター発表23課題が3日間にわたって行われた(表1)。また、19日と21日の会議後にはそれぞれウェルカムパーティーとフェアウェルパーティーが開かれたほか(写真3)、最終日には先進地を訪問するフィールドトリップも実施された。本ワークショップのテーマは「Towards Bio-Circular-Green (BCG) Economy; Smart Farm to Drive Economic Recovery and Sustainable Sugarcane Industries(BCG経済に向けて、経済回復と持続可能なサトウキビ産業を推進するスマート農場)」であり、タイ政府の掲げるBCG経済(注1)や現在日本でも推進されているスマート農業に焦点を当てた会であったことが分かる。本稿では開催地となったタイの糖業事情に加え、筆者らの発表や本大会で発表された興味深い研究課題について紹介する。

なお、本稿中の為替レートは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2025年6月末TTS相場の1タイバーツ=4.52円を使用した。

(注1)Bio(バイオ:生物資源の活用を通じた経済活動)、Circular(循環型:資源の再利用とリサイクルを通じた経済活動)、Green(グリーン:経済、社会、環境の均衡を保ち、持続可能な開発につながる経済活動)から成り、生物多様性や文化的豊かさといったタイの強みを生かしながら、産業の高度化と環境対応を実現しようとする新たな国家戦略。BCG経済についての詳細は、『砂糖類・でん粉情報』2024年5月号 海外情報「BCG経済モデルに基づくタイの新しいサトウキビ産業〜第2回甘しゃ・糖国際会議2023参加報告〜」も参照されたい1)。

なお、本稿中の為替レートは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2025年6月末TTS相場の1タイバーツ=4.52円を使用した。

(注1)Bio(バイオ:生物資源の活用を通じた経済活動)、Circular(循環型:資源の再利用とリサイクルを通じた経済活動)、Green(グリーン:経済、社会、環境の均衡を保ち、持続可能な開発につながる経済活動)から成り、生物多様性や文化的豊かさといったタイの強みを生かしながら、産業の高度化と環境対応を実現しようとする新たな国家戦略。BCG経済についての詳細は、『砂糖類・でん粉情報』2024年5月号 海外情報「BCG経済モデルに基づくタイの新しいサトウキビ産業〜第2回甘しゃ・糖国際会議2023参加報告〜」も参照されたい1)。

1 タイにおけるバーンハーベストの現状

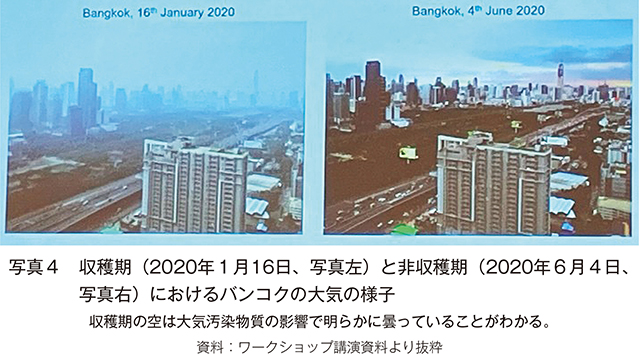

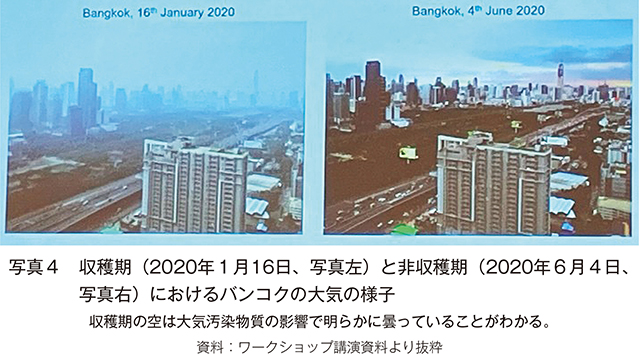

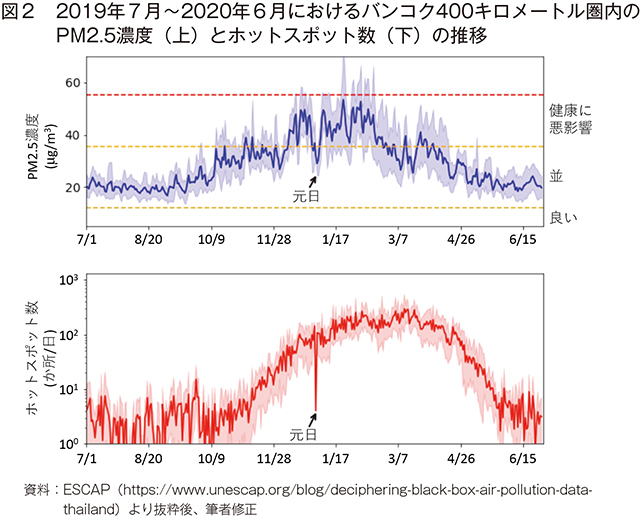

以前より、タイでは首都バンコクを中心に大気汚染が大きな問題となっており、微小粒子状物質(PM2.5)濃度は、タイ全土の多くの地域で基準値を超えているとの報告がある。PM2.5濃度には季節変化があり、特に11月〜翌2月ごろに濃度が高くなることが知られている(写真4)。この時期はタイでは乾期に当たり、雨がほとんど降らないために汚染物質が大気中に滞留しやすくなることが知られているが、それ以上に大きな要因が、サトウキビ畑をはじめとする野焼きである。

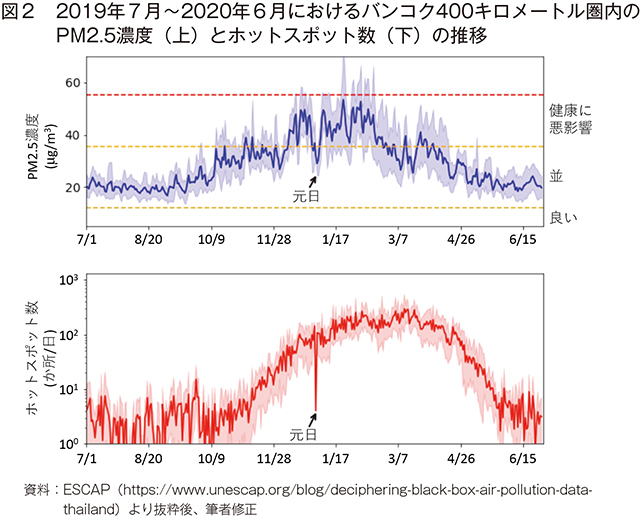

タイでは、畑に火入れを行い、葉や梢頭部などのトラッシュをあらかじめ焼却してから収穫を行う、いわゆる「バーンハーベスト」が主流であったため、収穫期である11月〜翌4月ごろは火入れによって生じる噴煙が季節風によって運ばれ、都市部のPM2.5濃度が急激に上昇するという現象が見られていた(図2上)。野焼きや山火事といったバイオマスの燃焼に起因するPM2.5量は全量の30〜50%にも達し、これは自動車や工場、火力発電所、建設現場など他の人為的排出源による総量を上回るとの報告もある2)。また、バンコクから400キロメートル圏内で実際に火災の見られたホットスポット数も、11月以降に激増している(図2下、縦軸は対数目盛となっているので注意)。なお、製糖工場の操業や収穫作業がストップすることから、両グラフとも元日には値が一時的に低下しており、いかにサトウキビ産業がこの時期の大気汚染に強く影響を与えているかがよく分かる。

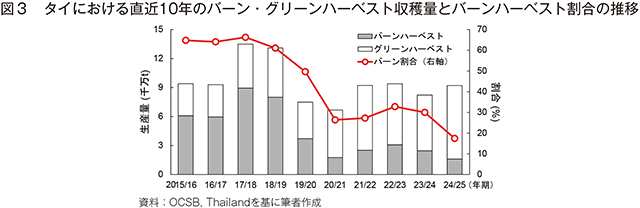

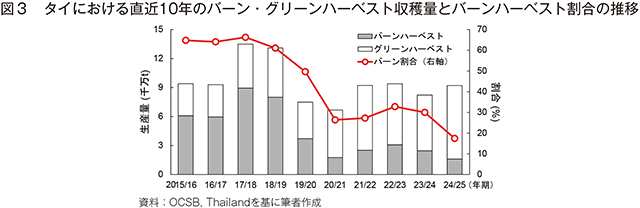

このような現状から、政府はバーンハーベストの割合を低下させるべく、1日当たりの工場へのバーンハーベスト原料搬入割合を50%以下とするよう規制を設け、バーンハーベスト原料にはペナルティとして1トン当たり30バーツ(136円)の価格引き下げや、反対に「グリーンハーベスト(火入れを行わない収穫方法)」原料には1トン当たり120バーツ(542円)の価格引き上げを実施した。その結果、それまで60%を超えていたバーンハーベスト割合は2019/20年期には49.7%、2020/21年期には26.4%にまで減少した(図3)。

バーンハーベストからグリーンハーベストへ転換すると、収穫作業が困難となり時間を要するため、製糖期が延びる恐れもあったが、2019/20年期と2020/21年期の2カ年は、不作や収穫面積の減少によりサトウキビ生産量自体が大きく減少したため、問題にはならなかった。しかし、それ以降は生産量も元の水準まで戻り、労働力不足や技術的な制限もあったため、バーンハーベストの抑止になかなか歯止めがかからず、その割合が減少しない状況が続いていた。そこで、直近となる2024/25年期、政府はバーンハーベスト原料の工場への搬入割合を25%以下とするより厳しい規制を打ち出した。この政策は見事功を奏し、タイ全体のバーンハーベスト割合は、過去最低となる17.5%を記録した。

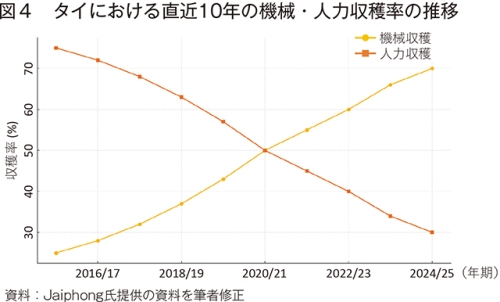

このようにバーンハーベストが急減したのは、何としても大気汚染を軽減させたいという製糖業者と関係機関の強い思いがあったことに加え、ハーベスタの急速な普及が背景として挙げられる。グリーンハーベストを行う農家は、ハーベスタを利用するための補助金を受け取ることができるため、これまで人力で収穫を行う際に作業の邪魔となっていたトラッシュの問題は、ハーベスタ導入により解決することとなった。

結果として、2015/16年期には25%程度であった機械収穫率はこの10年間で大きく増加し、現在は70%にも達している(図4)。筆者は2017年〜19年までタイでサトウキビ研究に従事していた経験があるが、当時はせいぜい30〜40%であった機械収穫率が、ここ数年でこれほどまで増加していたとは知らず、大いに驚いた。また、グリーンハーベストは、畑の火入れが不要となることでPM2.5濃度を低下させるだけでなく、葉などの残渣を再生エネルギー源として近隣のバイオマス発電所に売却することもできるため、二重の意味で環境に優しい収穫方法となる。その他、バーンハーベスト原料搬入によるペナルティが1トン当たり30バーツ(136円)から同130バーツ(588円)まで引き上げられたことも、抑止効果の一因だといわれている。タイ政府は今後もこの方針を継続させ、バーンハーベスト割合を一桁台まで低減させることを目標としている。

タイでは、畑に火入れを行い、葉や梢頭部などのトラッシュをあらかじめ焼却してから収穫を行う、いわゆる「バーンハーベスト」が主流であったため、収穫期である11月〜翌4月ごろは火入れによって生じる噴煙が季節風によって運ばれ、都市部のPM2.5濃度が急激に上昇するという現象が見られていた(図2上)。野焼きや山火事といったバイオマスの燃焼に起因するPM2.5量は全量の30〜50%にも達し、これは自動車や工場、火力発電所、建設現場など他の人為的排出源による総量を上回るとの報告もある2)。また、バンコクから400キロメートル圏内で実際に火災の見られたホットスポット数も、11月以降に激増している(図2下、縦軸は対数目盛となっているので注意)。なお、製糖工場の操業や収穫作業がストップすることから、両グラフとも元日には値が一時的に低下しており、いかにサトウキビ産業がこの時期の大気汚染に強く影響を与えているかがよく分かる。

このような現状から、政府はバーンハーベストの割合を低下させるべく、1日当たりの工場へのバーンハーベスト原料搬入割合を50%以下とするよう規制を設け、バーンハーベスト原料にはペナルティとして1トン当たり30バーツ(136円)の価格引き下げや、反対に「グリーンハーベスト(火入れを行わない収穫方法)」原料には1トン当たり120バーツ(542円)の価格引き上げを実施した。その結果、それまで60%を超えていたバーンハーベスト割合は2019/20年期には49.7%、2020/21年期には26.4%にまで減少した(図3)。

バーンハーベストからグリーンハーベストへ転換すると、収穫作業が困難となり時間を要するため、製糖期が延びる恐れもあったが、2019/20年期と2020/21年期の2カ年は、不作や収穫面積の減少によりサトウキビ生産量自体が大きく減少したため、問題にはならなかった。しかし、それ以降は生産量も元の水準まで戻り、労働力不足や技術的な制限もあったため、バーンハーベストの抑止になかなか歯止めがかからず、その割合が減少しない状況が続いていた。そこで、直近となる2024/25年期、政府はバーンハーベスト原料の工場への搬入割合を25%以下とするより厳しい規制を打ち出した。この政策は見事功を奏し、タイ全体のバーンハーベスト割合は、過去最低となる17.5%を記録した。

このようにバーンハーベストが急減したのは、何としても大気汚染を軽減させたいという製糖業者と関係機関の強い思いがあったことに加え、ハーベスタの急速な普及が背景として挙げられる。グリーンハーベストを行う農家は、ハーベスタを利用するための補助金を受け取ることができるため、これまで人力で収穫を行う際に作業の邪魔となっていたトラッシュの問題は、ハーベスタ導入により解決することとなった。

結果として、2015/16年期には25%程度であった機械収穫率はこの10年間で大きく増加し、現在は70%にも達している(図4)。筆者は2017年〜19年までタイでサトウキビ研究に従事していた経験があるが、当時はせいぜい30〜40%であった機械収穫率が、ここ数年でこれほどまで増加していたとは知らず、大いに驚いた。また、グリーンハーベストは、畑の火入れが不要となることでPM2.5濃度を低下させるだけでなく、葉などの残渣を再生エネルギー源として近隣のバイオマス発電所に売却することもできるため、二重の意味で環境に優しい収穫方法となる。その他、バーンハーベスト原料搬入によるペナルティが1トン当たり30バーツ(136円)から同130バーツ(588円)まで引き上げられたことも、抑止効果の一因だといわれている。タイ政府は今後もこの方針を継続させ、バーンハーベスト割合を一桁台まで低減させることを目標としている。

2 日本の研究者の発表

(1)渡邉健太「Performance of sugarcane grown with surface and subsurface drip irrigation systems based on evapotranspiration calculated from micro weather data on Minamidaito Island, Japan(南大東島において微気象データから算出した蒸発散量に基づく地表・地中点滴かん水システムを用いたサトウキビの生産性)」

筆者は、これまで沖縄県南大東島を対象に進めてきたサトウキビスマート農業プロジェクトの一環として、気象データを用いたかん水判断やかん水ポンプ遠隔操作などの技術開発および現地実証を行ってきた。本発表ではこれらに加え、国内ではほぼ類を見ないドリップチューブの埋設によるサトウキビへの地中点滴かん水技術を導入し、南大東島で広く普及している通常の点滴かん水(地表かん水)や農家管理によるかん水との比較を行う現地試験を3年間にわたって行った。詳細は割愛するが、気象データに基づく地中かん水区は、常に地表かん水区および農家管理区より単収および水利用効率が高く、株更新時まではチューブの回収や再設置が不要となる効率の高いかん水方法であることを明らかにした。なお、本研究内容については、当誌の後号掲載の記事内で詳しく紹介するので、ご一読いただければ幸いである。

サトウキビへの地中かん水は、国内ではほとんど扱われていないが、海外ではそれほど珍しい技術ではなかったため、本内容での発表に不安を覚えていたが、発表後の参加者の反応は悪くなかったように感じた。ありがたいことに多くの質問をいただき、その内容も、点滴チューブのドリップ穴の間隔や時間当たりかん水量といった製品の仕様に関するものから、地中かん水の根への影響や液肥施用の可能性、かん水量の計算方法について問うものなど多岐にわたっていた。さらに、発表終了後には、同セクションの口頭発表者とともに1時間にわたるパネルディスカッションが行われ、発表内容に関するより踏み込んだ質疑応答や各国のかん水事情に関する議論が繰り広げられた(写真5)。

(2)寳川拓生「Conceptual suggestions on multi-scale water use efficiency and intense use of genetic diversity for sustainable sugarcane production(持続可能なサトウキビ生産のためのマルチスケール水利用効率と遺伝的多様性の集中的利用に関する概念的提案)」

サトウキビ生産は、気候変動に加え、環境に配慮した対策や持続可能性も考慮することが求められているが、このような多様な需要に応える栽培管理方法の改善や品種の環境ストレス耐性の向上は、非常に困難である。そこで、持続可能なサトウキビ生産のための新たな研究課題として、二つのコンセプトを提示した(写真6)。

サトウキビ生産は、気候変動に加え、環境に配慮した対策や持続可能性も考慮することが求められているが、このような多様な需要に応える栽培管理方法の改善や品種の環境ストレス耐性の向上は、非常に困難である。そこで、持続可能なサトウキビ生産のための新たな研究課題として、二つのコンセプトを提示した(写真6)。

ア マルチスケール水利用効率

水利用効率(Water Use Efficiency, WUE)は、植物が利用する水単位(蒸散、降水、かん水)当たりの生産単位(光合成、バイオマス)として定義される。WUEは、葉、株、群落、圃場、地域、島(この場合、regional WUE)の各スケールで示される。一方、スケール間の関係や、各スケールでの改善が別のスケールに及ぼす影響は、不明なままである。持続可能な水管理を議論するためには、すべてのスケールを組み合わせたマルチスケールWUEを検討する必要がある。スケールチェンジを行うことを、生態学ではスケーリングと呼ぶ。栽培期間が長くサイズの大きいサトウキビでは、時間スケールとサイズスケールでのスケーリングにより物質生産を理解することが、生理指標の育種選抜への応用や、環境に配慮したサトウキビ生産体系の構築に重要である。

イ 遺伝的多様性の高度利用

サトウキビは通常、単植されるモノカルチャー作物である。一方、環境条件は非常に不均質であり、かつ予測困難な気候変動下では、生産現場で求められる需要は多岐にわたるため、理想型品種の育成はますます困難となっている。圃場内の遺伝的多様性を高める方法の一つである異品種混植は、多くの作物において、資源利用効率とストレス条件下での生産の安定性を向上させる可能性があると報告されている。サトウキビについて関連する試みは少ないものの、品種の選択と植え付け方法が問題となっていた。特定の品種を選抜して混合することを避けるために、多様な親からなる多系統の交雑集団を栽培することは、持続可能性を達成するための代替的なアプローチであると考えられる。他の自殖性穀物では、多系交雑集団を栽培化する「進化育種(evolutionary breeding)」が知られている。この手法では、有望形質を有する複数の親系統を総当たり交雑してできた雑種集団を自然淘汰にかけ、残った系統間の交雑を繰り返す。形成された集団は遺伝的に多様であり、さまざまなストレスへの耐性がそれぞれの系統で異なるため、集団全体の収量安定性が高くなる。多系交雑集団の栽培化過程で、従来育種で行われるような有望系統の選抜を両立することが可能であり、農民参加型で実施することができるため、雇用創出や農家の品種への意識改革にもつながる。

これら二つのユニークなコンセプトは、大規模かつ長期的な試験を必要とするが、対象種や対象地域の多様な専門知識を持つ科学者(生理学者、農学者、遺伝学者、土壌科学者、生態学者、社会科学者、普及員)からなる学際的な共同研究グループによって、科学的ギャップを埋めることができるだろう。豪州の単収低下要因解明のためのジョイント研究プロジェクトなどが参考になると考えられる。

3 海外の研究者の発表

(1)品質管理に関する研究

ア Riekert Van Heerden「Research, development and extension strategies to support cane quality management in the South African sugarcane industry(南アフリカのサトウキビ産業においてサトウキビ品質管理を支援するための研究、開発、普及戦略)」

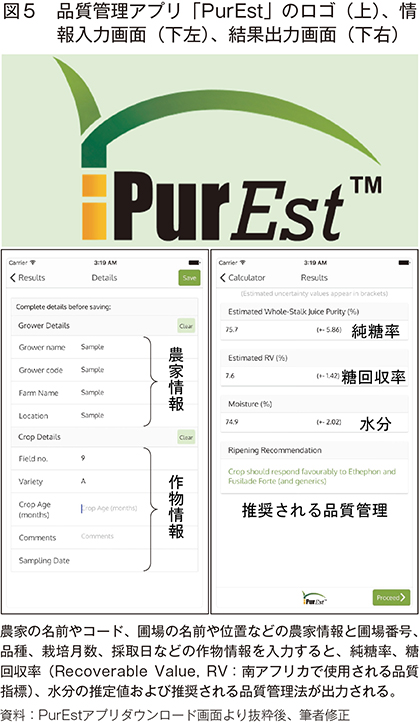

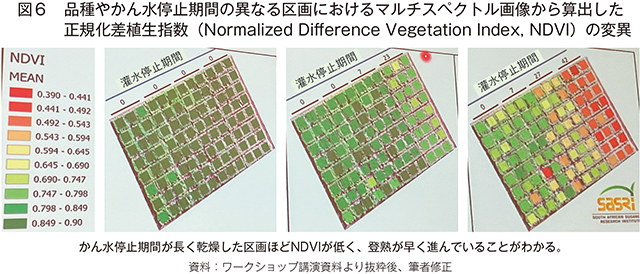

南アフリカは、アフリカ最大のサトウキビ生産国であるが、栽培条件や生産規模が多様化していることから、登熟の均一化が困難という課題がある。このような現状を踏まえ、南アフリカサトウキビ研究所(South African Sugarcane Research Institute, SASRI)は品質管理支援を目的とした研究、技術開発、普及戦略を打ち出した。南アフリカでは、以前よりエテホンやフルアジホップなどの成熟促進剤を利用した登熟のコントロールが行われており、研究戦略では多様な品種や環境に対して効果のある促進剤の登録や評価が行われている。技術開発戦略では、SASRIが開発した「PurEst」というスマートフォンアプリを用いてサトウキビの成熟程度をモニタリングし、必要な品質管理をオンサイトで診断する技術の開発が行われている(図5)。品質管理には適切な促進剤の利用方法のほか、かん水停止期間の制御なども含まれる。このようなサトウキビの成熟程度や促進剤の効果、収穫適期の推定精度は、ドローンで取得したマルチスペクトル画像も用いて検証を行っている(図6)。そして、これらの研究・技術開発戦略を統合させ、大規模農家を対象とした参加型研究を行うことで、品質管理システムの実用性評価が可能となる普及戦略を打ち出している。参加型研究は細かな品質管理を希望する小規模農家に対しても行っており、ドローンを使用した成熟促進剤散布の実証試験なども行われている。

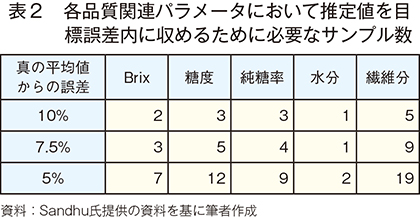

イ Hardev Sandhu「Use of Micro NIR spectrometer for in-field sugar analysis(現場での糖分析を目的とした小型近赤外線分光計の利用)」

農学部門の議長を務める米国フロリダ大学のSandhu氏からはVIAVI社の提供する小型近赤外線分光計(以下「小型近赤計」という)に関する発表が行われた(写真7)。小型近赤計には、1)圃場に持ち運びリアルタイムでの測定が可能である、2)労力や大がかりな機器が不要で、慣行法と比べ仕様が迅速かつ容易である―という利点がある。また、非破壊計測であるため、同一サンプルを対象とした経時変化を観察する実験にも用いることができる。この近赤計と慣行法を用いて、Brix(可溶性固形分の濃度)、糖度、純糖率、水分、繊維分を対象に検量線を作成したところ、Brixの推定精度が最も高く、繊維分が最も悪かった。そのため、栽培初期など大まかなデータを知りたいときには3〜5茎で十分だが、より高い精度を要するときには5〜10茎あるいは10〜15茎を測定するなど、求める精度に応じてサンプル数を変化させる必要があると報告した(表2)。また、機器間にも微妙な違いがあるため、その差を補正するためのバイアス・傾き調整が必要な場合がある。Sandhu氏は、結果はおおむね良好であったため、早速今年度から育種プログラムでの使用を開始し、データを追加することでさらに精度を向上させていきたいと意気込んでいた。

農学部門の議長を務める米国フロリダ大学のSandhu氏からはVIAVI社の提供する小型近赤外線分光計(以下「小型近赤計」という)に関する発表が行われた(写真7)。小型近赤計には、1)圃場に持ち運びリアルタイムでの測定が可能である、2)労力や大がかりな機器が不要で、慣行法と比べ仕様が迅速かつ容易である―という利点がある。また、非破壊計測であるため、同一サンプルを対象とした経時変化を観察する実験にも用いることができる。この近赤計と慣行法を用いて、Brix(可溶性固形分の濃度)、糖度、純糖率、水分、繊維分を対象に検量線を作成したところ、Brixの推定精度が最も高く、繊維分が最も悪かった。そのため、栽培初期など大まかなデータを知りたいときには3〜5茎で十分だが、より高い精度を要するときには5〜10茎あるいは10〜15茎を測定するなど、求める精度に応じてサンプル数を変化させる必要があると報告した(表2)。また、機器間にも微妙な違いがあるため、その差を補正するためのバイアス・傾き調整が必要な場合がある。Sandhu氏は、結果はおおむね良好であったため、早速今年度から育種プログラムでの使用を開始し、データを追加することでさらに精度を向上させていきたいと意気込んでいた。

(2)各国の欠株への対策

サトウキビの単収は原料茎数と一茎重の積で表され、茎数確保は最も重要な生産課題である。新植や株出し直後の欠株要因は土壌肥沃度の低下、病害虫、ハーベスタによる踏圧・引き抜き、株上がり、株出し管理の遅れなど、多岐にわたる。欠株程度は畑の株更新の判断材料の一つであり、株出し回数を制限する要因である。欠株を放置すると茎数低下による減収を招くだけでなく、雑草の温床となる。レユニオンの農家の情報によると、欧州連合(EU)の規制によりこれまで使用可能であった除草剤の使用が制限されたことで、農家は人力での除草を強いられており、人件費の高騰もあり労働生産性が著しく低下しているとのことである。

豪州の南クイーンズランド大学の研究グループは、欠株を「yield gap」と呼び、その対策と株出し回数についての事例をまとめて紹介した。耕種的対策として、発芽率、苗の初期生育の均質性の向上を挙げた。欠株部分への補植は最も有効な株出し回数増加の手法であり、株出し回数の多い地域では多くの労働力を投入して人力で補植している。より持続可能な手段として、ドローンなどによる欠株箇所の特定、補植の機械化を提案した。また、ISSCT本大会の主要な研究トピックとして取り扱うことが提案され、yield gapコンソーシアムが発足した。

日本では、農薬が登録されたことで土壌病害虫による欠株が大幅に減少し、今では株出し栽培が広く普及している。一方、欠株要因は非常に多岐にわたりかつ複雑であるため、株出し回数を増加させるためには、依然として対策が必要である。欠株補植を人力で行う農家は高齢化の影響もあり、以前と比べ非常に少ない。ただ、一部の篤農家は現在も手間をかけて2節苗やセル苗(セルトレイを用いて育成した苗)を投入している。沖縄県では、人力用の欠株補植機やトラクターにアタッチ可能な補植機が開発されたが、あまり普及していない。セル苗の補植については、初期伸長の優れる品種を用いることが推奨されている。発芽率、萌芽率が高く、欠株への補償能力の高い茎数型品種、センチュウ抵抗性品種など、多回株出しに向く品種開発も重要な研究課題である。多回株出し能力に優れる近縁遺伝資源を用いることや、多回株出し能力の簡易評価技術の開発が求められる。

豪州の南クイーンズランド大学の研究グループは、欠株を「yield gap」と呼び、その対策と株出し回数についての事例をまとめて紹介した。耕種的対策として、発芽率、苗の初期生育の均質性の向上を挙げた。欠株部分への補植は最も有効な株出し回数増加の手法であり、株出し回数の多い地域では多くの労働力を投入して人力で補植している。より持続可能な手段として、ドローンなどによる欠株箇所の特定、補植の機械化を提案した。また、ISSCT本大会の主要な研究トピックとして取り扱うことが提案され、yield gapコンソーシアムが発足した。

日本では、農薬が登録されたことで土壌病害虫による欠株が大幅に減少し、今では株出し栽培が広く普及している。一方、欠株要因は非常に多岐にわたりかつ複雑であるため、株出し回数を増加させるためには、依然として対策が必要である。欠株補植を人力で行う農家は高齢化の影響もあり、以前と比べ非常に少ない。ただ、一部の篤農家は現在も手間をかけて2節苗やセル苗(セルトレイを用いて育成した苗)を投入している。沖縄県では、人力用の欠株補植機やトラクターにアタッチ可能な補植機が開発されたが、あまり普及していない。セル苗の補植については、初期伸長の優れる品種を用いることが推奨されている。発芽率、萌芽率が高く、欠株への補償能力の高い茎数型品種、センチュウ抵抗性品種など、多回株出しに向く品種開発も重要な研究課題である。多回株出し能力に優れる近縁遺伝資源を用いることや、多回株出し能力の簡易評価技術の開発が求められる。

4 クボタファームへの訪問

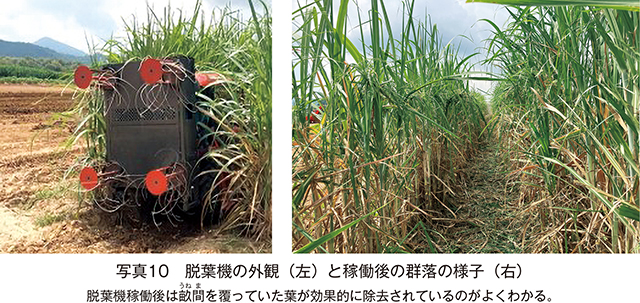

ワークショップ最終日のフィールドトリップでは、ともにチョンブリー県に位置するクボタファームとTSPメタルワークス株式会社を訪れた。ここでは、クボタファームの視察について紹介したい。クボタファームは、最新の機械や技術を活用した農作物の生育方法や管理手法を日々研究・実践する実証型農場として、2020年8月に設立された。販売ディーラーや農家といった顧客を招き、最先端の農業技術を体感してもらうことで、農業機械の販売促進や地域の担い手育成に貢献することを狙いとしているほか、現地学生の研修や各国要人の視察も受け入れている。35ヘクタールの敷地にはイネ、キャッサバ、サトウキビなどの主要作物の現代農法ゾーン、農業所得向上ソリューションゾーン、トレーニングゾーンなど10のゾーンが展開されている3)。今回はサトウキビをはじめとする畑作物ゾーンを中心に訪問し(写真8)、自動操舵による各種作業の様子を見学することができた(写真9左)。さらに、現地タイでの利用や販売はまだ行われていないということであったが、旋回やバック、位置合わせなどを含む完全無人状態での自動運転のデモンストレーションも行われた(写真9右)。また、立毛茎を対象とした脱葉機の紹介も行われた。上下左右四つのローラーに取り付けられたワイヤーが高速で回転し、葉を激しく切り裂き茎からそぎ落とすことで、比較的クリーンな状態の立毛茎を得ることができる(写真10)。脱葉機には人力収穫にかかる労力と機械収穫によるトラッシュの圃場外持ち出しを軽減するため、グリーンハーベスト推進にも効果があると期待されている。その他、ドローンを用いた農薬・液肥散布や地理情報システム(Geographic Information System、GIS)に基づく圃場管理、「HandySense」と呼ばれる気象・土壌観測システムを用いた施肥・かん水管理といったスマート農業技術の紹介があった。

おわりに

2023年に続き、タイでの国際イベントに参加することができたが、本ワークショップのテーマにも掲げられている通り、やはり同国では持続可能性に関連する研究発表が多く、特にバーンハーベストの抑制・グリーンハーベストの推進は、国全体で進めていかなければならない大きな課題であると改めて認識させられた。これまでの努力の甲斐もあり、2024/25年期におけるタイのバーンハーベスト割合は大きく減少したが、今後その値をさらに低減させることができるのか、筆者らも注視したい。その他、各国それぞれの糖業事情に合わせた研究発表が見られたが、生産者の高齢化や労働力不足、資材・人件費の高騰など共通する課題もあり、それらの解決に向けてスマート農業が果たす役割は今後ますます大きくなるものと思われる。スマート農業に関する研究を行う上で避けて通れないのが現場への技術実装であり、今回紹介した南アフリカのスマートフォンアプリの開発など他国の取り組みは大いに参考になった。また、本稿では十分に紹介できなかったが、開催地であるタイをはじめとする諸外国のサトウキビ研究者との親交を深められたことは、大きな成果の一つであった。参加者からは日本での農業部門ワークショップ開催を望む声も多く、また以前より引き続きタイ甘しゃ糖技術者会議から日本での国際会議開催のオファーも受けている。今後も海外研究者とのつながりを大事にし、日本国内での会議開催が実現できるよう筆者らも尽力したい。

【参考文献】

1)渡邉健太・野間口智(2024)「BCG経済モデルに基づくタイの新しいサトウキビ産業〜第2回甘しゃ・糖国際会議2023参加報告〜」『砂糖類・でん粉情報』(2024年5月号)独立行政法人農畜産業振興機構

2)Bran, S.H., Macatangay, R., Chotamonsak, C., Chantara, S. and Surapipith, V. (2024)「Understanding the seasonal dynamics of surface PM2.5 mass distribution and source contributions over Thailand」『Atmospheric Environment 331』120613

3)株式会社クボタホームページ <https://www.kubota.co.jp/>

1)渡邉健太・野間口智(2024)「BCG経済モデルに基づくタイの新しいサトウキビ産業〜第2回甘しゃ・糖国際会議2023参加報告〜」『砂糖類・でん粉情報』(2024年5月号)独立行政法人農畜産業振興機構

2)Bran, S.H., Macatangay, R., Chotamonsak, C., Chantara, S. and Surapipith, V. (2024)「Understanding the seasonal dynamics of surface PM2.5 mass distribution and source contributions over Thailand」『Atmospheric Environment 331』120613

3)株式会社クボタホームページ <https://www.kubota.co.jp/>

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-9272

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-9272